【淫怪夢幻想郷物語】第四話 「運命に導かれて」

―田所浩治―

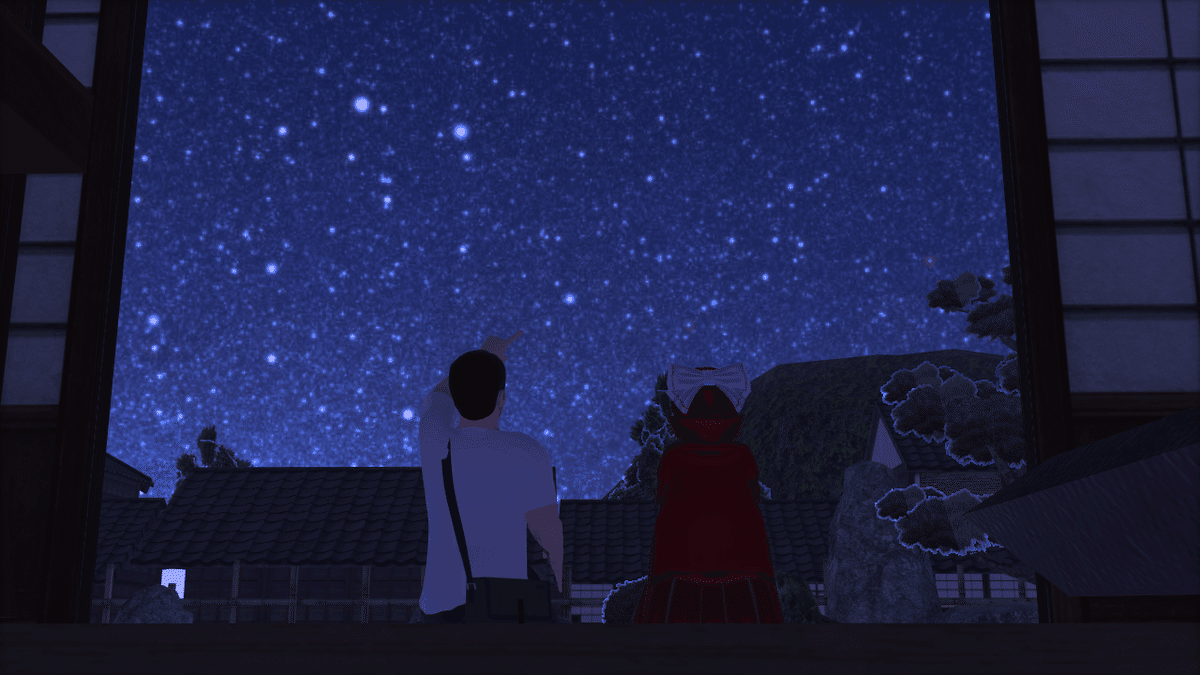

日もすっかり暮れて辺りは真っ暗になった。時計はもう十一時になろうとしていた。恐らく皆もう寝ているだろう。そんな中俺は縁側に座ってぼーっとしていた。何をする気も起きていない。だが不思議と寝ようとも思えなかった。

「…。」

「まだ起きていたの。」

「ああ蛮奇さんですか。」

素っ気なく返事をする。

「一体どうしたのよ、こんな時間だっていうのに。」

「いや、星ってこんな綺麗なんだなって。」

里の灯りは殆ど無い。地上は光を失い今では満天の星空が光を放っている。この景色は本当に初めて観た気がする。少なくとも光が満ち溢れた都会では見られないだろう。

「なんだか随分と久しぶりにちゃんと星空を観た気がするわ。」

「たまには良いっすよ。こうするのも。」

気付けば蛮奇さんも縁側に座っていた。

暫くの間会話は無かった。けれでも全く居心地は悪くない。いや寧ろ良い。何時の間にかこの場所が一番心が落ち着くようになっていた。蛮奇さんに救ってもらえて本当に良かったと思える。あの人気の無さそうな森の中で偶然にも出会い、そしてこうした恵まれた環境にいる。思えば奇跡ではないだろうか。運命というものは不思議だ。いや、この幻想郷では不思議なことでは無いのかもしれない。…考えてたら不思議の定義が分からなくなってきた。今はやめとこう、時間の流れに身を任せることにする。この満天の星空をただ観て感傷に浸る。今の気分はそうしたい。

今日は波乱の1日だった。とんでもない事態に遭い、衝撃の事実を幾つも知ることになってしまった。だがこれもまた運命であり、受け入れる他に道は無い。ただ生きる。

「出掛けてくるわ。」

そう言い彼女は立ち上がった。

「ん?こんな時間…あぁそうでしたね。」

「…生きる為には欠かせないのよ。」

「分かってますよ。」

一見妖怪はその不可思議な力などで、人間を圧倒し強い立場にいるように思える。だが喰うにしても驚かせるにせよ、人間が居なければ生き残るのは難しい。案外弱い存在なのだろうか。俺はまだ幻想郷へ来たばかりなのでそうとは言い切れないが…。思えば妖怪が生まれた理由は、人間がよく分からない物・現象を何かしらの化け物に例えたから、もしくは人間の恐怖があったから、と誰かが言っていた気がする。つまる所妖怪は人間によって生み出された。だから人間ないしに妖怪は存在出来ないということになるのだろう。…だが、そうだとしても基本は対立関係、人間と妖怪がこうして同居というのは変なものでは…。

「なあ蛮奇さん。少し疑問に思ったんすけど。」

「ん?」

「人間と妖怪がこうして一緒に過ごす、なんてここでは珍しくないんすかね。」

「さあ…珍しくないと思うわよ。妖怪全員が全員人間に対して敵対的というわけじゃないし、なんなら妖怪と人間の間で産まれた子だっているわよ。」

「あっ、マジっすか。」

「田所さん、貴方は私みたいな人を脅かす妖怪のイメージが強いのかも知れないけれども、案外そうじゃ無いのよ。私はとても変なことだと思うけどね。」

「はえー…。」

…意外とそうでもないらしい。

…

妖怪の中にも人を襲うものや、人を守るものがいる。彼女は深刻に考えていた。

「これは…私が何とかしなければ。」

「気を付けて下さいね。」

「ええ。暫くの間は頼んだわよ。ただ…どれ程の時間を要するかは分からないけれども…。」

彼女は真剣な顔で話した。だがその声は何処か震えていた。

…

「…それについては私も危惧している。だが一人で大丈夫なのか?」

「心配しなくていいわ。だから貴女にはこの場所に残ってもらいたいのよ。」

「…。…承知したよ。」

「ありがとう。」

そう言うと彼女は少し遅い足取りでその場を離れていった。

ー田所浩治ー

「よしここだ。」

俺が仕事の帰りに来たのは新作が出たという団子屋だ。あの事件のお陰ですっかり食べる機会を失ってしまったので、リベンジということだ。それで今店の前に居るのだが、一つ問題があった。

「あぁ成る程…どちらも新作が出ちゃってるパターンか。」

そうその問題とは、店が2つあるのだ。片方は清蘭さんが営む清蘭屋。もう片方は鈴瑚さんが営む鈴瑚屋。どうやらこの2つの店、ライバル同士らしく、売り上げを競っているだとかなんとか。しかしいくらなんでも真横にライバル店があるのは、どうなんだ…。いやそんなものかもしれない。多分仲はとても良いのだろう(適当)。それでだ、どっちの方が人気があるのかというと、鈴瑚屋の方が若干人気が高いと言われている。ただ両方とも全然美味いし、俺は寧ろ清蘭屋の団子が好みだったりする。…と、ここまでどうするか悩んだが、結局両方の店から買うことにした。こうも近くにあってどっちも美味しいんだから両方買ってしまうじゃないか…全く。蛮奇さんにも食べて貰いたいので、両方から2つずつ買った。

「粋だねぇあんたも。別に無理して両方買わなくてもいいのよ。安いわけじゃないんだし。」

「いえいえどちらも新作が出ているというんですから、折角なら両方食べたいんすよ。」

少し世間話をした後、俺は帰路につく。さて今直ぐにでも食べたい所だがここはグッと我慢する。日も暮れて空がオレンジ色に染まる。冷たい風が背筋を伝う。

「うおっ、寒いな。」

季節はもう秋になろうとしている。気温が15度を下回る日もそう遠くないだろう。

「そろそろ暖かい服を買わないとなぁ…。」

なんて独り言を呟きながら歩く。

「空ってこんなに赤かったかなぁ…。」

空はオレンジどころではない、それはもう赤く染まっていた。その余りの赤さに不気味さを覚えつつも、特にそれ以上は気にすることも無く帰った。

団子を一本手に取り、口へと運ぶ。…。うん、美味しい!やっぱ清蘭さんの団子を…最高やな。見た目は少し赤みがかっている。これは苺味だ。噛んだ瞬間、苺の味がじんわりと舌を伝う感覚が癖になりそうだ。こいつは良い。俺は2つになった団子を見ながら感想を思い浮かべる。だがふと、別の事も浮かんだ。赤みがかった団子…丸…。それは…この前、霊夢さんが放った弾幕を彷彿とさせた。

…

思えば俺は弾幕を出すことが出来ていない。だが博麗の巫女という特別な存在とはいえ、人間である霊夢さんは出せている。…そういえば以前の弾幕ごっこでは何方も人間だった。もしやこの世界なら出来るのだろうか?

「…ん。」

手を出しイメージしてみる…が、弾幕は出ない。当然だ。異世界転生ものでもあるまいし、そんな甘い話はないだろう。密かに期待した自分が馬鹿だった。もしかしたらちゃんとしたやり方があるのだろうか。この幻想郷、妖怪のことを考えると、やはりある程度攻撃手段は持っておきたい。何処かで教わりたいものだな。

「…む?」

突然家が揺れ始めた。地震だ。それも結構な大きさだ。

「うおこいつはかなりだな。」

容器に置いていた団子の串がカラカラと音を発しながら動いている。

揺れが収まったと同時に立ち上がり、外に出る。ちらほらと人が建物から出てお互いの安否を確認している。

「おっさん大丈夫か?」

「ああ田所さんか。ちょっと転んだだけで、なんとか無事だよ。」

おっさんは立ち上がると建物を見上げる。

「しかしまあ久々に随分と大きな地震が来たもんだ。お陰でほら、店の看板が大きく傾いてしまったよ。」

「あー結構っすねぇ…。俺手伝いましょうか。」

「いやいい大丈夫。一人で直せるさ。」

その後も大きな問題等は無かったし、聞くこともなかった。まあ幾ら幻想郷とはいえ日本には変わりないのだから、地震も良くあることだ。寧ろ地震を起こせるような妖怪も居そうでもある。

鳥の鳴き声が聞こえる。妖精たちの呑気な声。そんな長閑な湖の側に一人の男が倒れていた。そこへ一人の妖精がやってきた。彼女はこの霧の湖と呼ばれる場所に住んでいる氷の妖精である。彼女は好奇心を胸にその男へ近付いた。

「あれ?…うーんこの辺りじゃ見ない顔だなー。おーい!起きてるー?起きてー!」

理不尽にも目の前でデカい声を浴びせられた男。しかし彼はゆっくりと目を覚まし起き上がった。

なんとも甲高い少女と思わしき声で俺は目を覚ました。体のあちこちが痛いけど頑張って起きてみる。眼の前に居たのは中学生位の体格で、青い髪にリボン、そして青い服を着た少女だった。だがよく見ると後ろに何やら氷柱の様なものが浮いている。

「あーようやく起きたな!こんな所で寝るとは変な奴だぞ。」

「…誰だ?」

「ん?アタイか?アタイはチルノって言うんだ。サイキョーの妖精だぞ!お前の名前はなんて言うのよ。」

「俺は三浦智昭…だ。」

流れで誰なのか尋ねたり名前を答えたが、理解が追いつかない。ここは何処だ?一体俺の身に何が起きた?確か…

俺は絶望の淵に立たされ、姉ちゃんと…。

…!

「あっそうだ!姉ちゃんは、姉ちゃんはどこだ…!」

「姉ちゃんだって?お前以外にそれらしい人は居なかったぞ。」

慌てて辺りを見渡す。見当たらない。

「そう言えばこんな物を拾ったが、もしかしてお前のか?」

俺は彼女の方へと再び目向ける。よく見たら後ろに抱えているじゃないか。

「それだゾ!」

「え?やっぱお前のだったのね。」

彼女がそれを前に出すと、俺は隙かさず"人形"を受け取る。傍から見ればただの人形にしか見えないが、れっきとした俺の姉ちゃんだ。生きている。

「感謝するゾ。姉ちゃんは結構繊細なんだ。あまりぞんざいに扱うと怒ってしまうゾ。」

姉ちゃんが居たということは恐らくあいつも居るかもしれない。…だが肝心のここは何処なのだろう。少なくとも日本なのは確かだが…いやそもそもこのチルノという人物。不思議な雰囲気を感じる。そもそもの容姿が派手だし、足を見ると裸足だ。それにさっき妖精だとか言ってたな。不思議な話だが、確かにこの容姿ならそれっぽい。

「なあここら辺はなんて地名なのかゾ?」

「なにゅ!?この霧の湖を知らないのか!?」

「…いや本当に俺は何も知らないんだ。どうしてここにいるかも覚えて無い。」

「記憶喪失ってやつか?」

「ど、どうだか…。」

俺が自信無さげに言葉を発すると、彼女が背中をポンッと叩きこう言った。

「気に入ったわ!三浦だっけか?この最強のアタイにかかればアンタの記憶なんか直ぐ戻るさ!特別にこの辺りを案内してやるぞ!」

「あっそっかー…。」

突然の彼女の勢いに圧倒され、何も言えずに俺は手を引っ張られた。多分記憶喪失ではない。微妙に勘違いをされながら俺はチルノと共に辺りを巡ることになった。

霧の湖。文字通り大きな湖があり淡い霧で覆われている。見渡す限り木々しか見えないが、何らかのオブジェクトが幾つか見受けられた。遠くには何やら赤い城のような建物がぽつんと佇んでいる。

「おい三浦!ここがアタイの家だ!」

連れてこられたのは彼女の家だった。外見は青と白を基調としたかまくらの様な家だった。こんな寒そうな場所に住んでいるのか?いよいよ妖精という発言が嘘とは思えなくなってきた。

そんなことを思っていたら突然気配を感じた。チルノではない別の気配。なんとなくその方向を見ると、人影がいた。

「誰だ?」

「あっ…。」

俺が声をかけると、驚いた様な声を出した。するとチルノが俺の前に出て彼女に接触した。

「あ!大ちゃんだ!」

大ちゃん…知り合いか。チルノが声をかけると彼女が小走りでこちらに寄ってきた。緑の髪に水色の服装、背中にはまさに俺のイメージ通りの妖精にある羽があった。

「チルノちゃん!えーと…この人は誰?」

「ああこいつは三浦って言うんだ!なんか面白そうだから色々と連れ回っているのさ。」

目的がなんか変わっている。

「そうなんだね!えっとどうも三浦さん。私はえーと大地の…大妖精です。」

「どうも。」

大妖精。確かにそう言った。

やっぱここは異世界なのだろうか。

…。

はっきりさせるか。

「なあ聞きたいことがあるんだが…。ここは、本当に日本…か?」

「はい?」

「あっ、いや質問が悪かったゾ…。えっとな俺は多分この世界の住民じゃないんだ。お、俺の居た世界には妖精なんかいなかったゾ。それともここのあの世なのか…!?どうなんだゾ…!」

「三浦さん落ち着きましょう?ほら深呼吸して…。」

つい熱くなってしまった。

…。

「そうか!アタイ、ピンときたわ!アンタ外の世界から来たんだな!道理であんな所に倒れてた訳だ。」

「そ、外の…世界?」

「チルノちゃんの言う推測が正しいなら、多分こういうことです。」

ここで言う外の世界、それは俺が元々居た世界だろう。そしてここは…幻想郷という隔離された空間らしい。俺はなんともファンタジーな世界に迷い込んでしまったようだ。俺の居た世界とは違って妖精や妖怪、神まで存在するらしい。まるで夢のようだ。

「そうか俺は…。」

「一応外の世界に戻れる方法はあるらしいんですけど、三浦さんはどう思いますか?」

「戻る…か。」

俺はその言葉を聞いて考えた。俺はあのとき絶望しかなかった。生きる…元の世界ではもう大変なんだ。だから…。

「戻る気は…ないゾ。こんな不思議体験が出来るんだから勿体ないゾ。」

「はえーそう来たか。やっぱお前面白いな!これからも宜しくだ!」

もうこの選択肢しか俺には無い。

この世界に居座る事を決めたは良いが、どうやって生活していくか何も考えて無かった…。チルノの家もあるが、この狭い空間二人となると流石に気が引ける。

「あのう…すみません。」

「ん?なんゾ?」

「そのお人形さん…なんというか変な感じがするんですけど…。」

なにかと思ったら姉ちゃんの事だった。

「…あー。」

「あっごめんなさい!三浦さんに失礼なこと言っちゃって…。」

「いや大丈夫だ。失礼だなんて俺は一ミリも思ってないゾ。」

少し慌てた様子の大ちゃんだったが、直ぐに安心した様子だった。チルノは…よく分からないという顔をしている。

「まだ説明してなかったな…姉ちゃんのことを。俺としたことがすっかり忘れてたゾ…。」

改めて二人に向き直る。

「この人形は…生きているんだ。俺の姉ちゃんだ。楓って言うんだゾ~。」

「い、生きている…。」

「まあそんな固くならなくても大丈夫だ。優しく扱ってくれれば良い。」

「そ、そうなのかー…。」

…そういえば姉ちゃんはどう思っているのだろうか。

…

…

「チルノ、姉ちゃんはあんまりこの家で住むのは厳しいみたいなんだ。すまんが俺も含めると大分暑苦しくなるんだ…。」

「暑苦しい…確かにそれはあるなー。」

「三浦さんは人間ですから、人里に行ったほうがいいかもしれませんね。」

「でもアタイ達は…あっそうだ!」

「ん?」

何か閃いたのか、飛ぶようにして家を出ると、とある方向を指差した。慌てて俺も出る。

「人里に行ったらアタイ達は三浦と話すのが難しくなる!でもあそこなら近いし住むには十分かもしれないぞ!」

チルノの目線の先には…あの例の赤い城のような建物があった。

近くまで来ると建物はかなり大きかった。そして何より赤い。大きな塀も赤い。チルノが颯爽と走っていった先には門のような場所であった。

「また美鈴寝ていr…」

「寝て無いです。」

「ほんとかなー?」

「ほんとですって…ん?」

赤を基調としたチャイナ服?を着た門番らしき人物が此方に気付いた。だが俺達を見るや否や彼女の顔が真っ青になった。

「うわあああああっ!!?」

塀に体を叩き付ける。

「な、な、何ですかその人形!尋常じゃ無い位の気持ち悪い気が、あ、有るんですけどー!」

「気持ち悪いとはなんだ。」

とっさに怒りの声を上げたが、よくよく考えれば当たり前の反応では有るかもしれない。

「美鈴さんちょっと落ち着いて!大丈夫ですから。」

彼女の名前は紅美鈴と言って、この"紅魔館"と呼ばれる屋敷の門番をしているようだ。皆からは美鈴といつも呼ばれているらしい。

「で、貴方達妖精が一体なんの用です?」

「アタイ達自身は別にないわ。用があるのはこの三浦智昭さ。」

「三浦さんが?」

「…あぁ、色々とあって俺今帰る場所が無いんだゾ…。まあ外の世界から来たってことなんだが…。」

すると彼女は困ったような顔をしてこう言った。

「えーと…まさか紅魔館に住まわせて欲しいだなんて…言わないわよね?」

「住まわせてやってほしいぞ!」

間髪入れずにチルノが言う。

「あのーですねぇ、私達は別に新しい住人を募集してるとかそんなの一切無いんですよ。普通の人間なら人間らしく人里で家を探したほうが、一番安全で良いですよ。悪い事は言いませんから。」

断られてしまった。突然のことだったとはいえ、今の俺の状況が良くなることを期待してただけに、うまく行くと思ってた自分が恥ずかしい。

…さてそれならどうするかと考えていると、突然妙な風を感じた。いや風というよりは気配。何かが現れたような気がした。

「その必要は無いわ、美鈴。」

知らない声が聞こえた。その声は美鈴さんの後ろから。

「うわビックリした!咲夜さん、頼むからやめてくださいよその登場の仕方!」

ぬるりと美鈴さんの後ろから現れたのは、いかにも屋敷で働く…メイドのような姿をした人物だった。

「初めまして。私はこの紅魔館で働いているメイドの十六夜咲夜と申します。」

「お、おう三浦智昭だゾ…。」

「どうぞ中へ。お嬢様が待っています。」

「まま待ってくださいよ咲夜さん!どういうことですか?」

「お嬢様が良いと言っていたので。それ以上の理由は有りません。気になるなら本人に直接聞いてみなさい。」

そんな話があったあと、十六夜さんは門を開け俺を案内してくれた。

紅魔館内部も赤を基調とした内装だった。廊下、部屋を経由して案内される。外見よりもかなり中が広く感じた。…不自然な位。時々すれ違うのは妖精メイドと呼ばれるらしい。忙しそうに飛び回っていた。改めてファンタジーな世界だと身に沁みる。以前こんな感じのアニメをテレビチラチラッと観た気がする。

「えっと十六夜咲夜…だっけか?あんたは人間なんだよ…な。いや俺さ妖精なんて初めて見たし色々と変わった者ばっかりだから、なんというか確認したいんだゾ。」

「確かにこの幻想郷は不思議な所ですわ。人間以外の者達が存在し平和に共存しているもの。」

少し歩きがゆっくりになると此方に顔を向けながら話し続ける。

「私は人間よ。でもお嬢様も含めてこの屋敷に住んでいる者は私以外は妖怪や妖精よ。」

「ひ、一人だけだと…!?」

「ええ、美鈴が言ってたかも知れないけど、この幻想郷の人間は殆どが人里で暮らしているの。私は少し特別。」

話しているといつの間にか大きな扉の前へと辿り着いていた。

「そして貴方も特別な存在。少なくともお嬢様にとってはそうらしいですわ。」

「特別な…存在…。」

「いや、少し誇張したかもしれない…まあそれは追々ね。どうぞ中へお入り下さい。」

「フフ…。ようこそ。」

大きな広間の真ん中で座って迎え入れてくれたのは、水色の髪に深紅の目、そして特徴的な背中の羽を持ち合わせていた女性だっだ。それはまるでコウモリのようだ。

「一応確認しましょう、貴方の名前は何かしら。」

彼女が喋ると同時に口の中の鋭い歯が姿を顕にした。…もしかして、いやもしかしなくても吸血鬼だろうと確信した。

「俺の名前は三浦智昭と言います。貴方がこの屋敷の主ですか?」

「ええ、レミリア・スカーレットと言うわ。」

そう言うと、軽々しくイスから飛び立ち俺の数メートル先に着地した。

「えっと…俺は──」

「あっ、そんなに固くならなくて良いわよ。別に貴方の血を頂くとかはしないから。」

「そ、そうか。じゃあいつも通りな感じでいくゾ。」

案の定、吸血鬼らしい発言をした。

「あとそちらも一応聞かないとね。お人形さん。」

レミリアさんはお姉ちゃんを見つめる。程無くして彼女が呟いた。

「楓…良い名前ね…。」

「しかしなんで俺みたいな奴を招き入れてくれたんだ?まだこの…えっとなんだっけ…そう幻想郷だ。来てからまだ間もないゾ。」

「なんでか知りたい?ウフフ…。」

彼女はニッコリとしている。

「それはね、運命よ、三浦。」

此方に近寄り顔を見上げる。

「この紅魔館に貴方が来たのは運命。私にはそれが見えた。」

「あっそうなのかぁ…。」

「そしてこの先貴方が必要なのかもしれないの。」

「ん?どういうことだ?」

声が少し低くなる。

「…私が見た未来の運命、まだぼんやりとしか分からない…けれど、近いうちに異変が起こる。」

「異変…?」

「あー…まあ良くない事件ね。そして!」

急に声を大きくして体がピクっとした。その迫力に不穏な空気を感じた。

「貴方達一人…いや二人は異変を解決する為の鍵になると思ってるのよ。貴方達がここに来たのも…きっとそういう意味があるんじゃないかと思っているわ。」

「お、おう…。」

結構一方的に情報を詰め込まれて理解が追い付いてない。だが要は、俺がここへ来たのは運命であり、何故か必要とされているということか。

「ちょっと一気に話し過ぎたわね。ま、運命とかなんて普通の人にとってはややこしい概念でしょうから、この辺にしときましょう。」

余りにもトントン拍子に展開が進んでしまったが、俺は結局紅魔館住むことになった。全体的に赤い建物で緊張してしまうが、時期に慣れるだろう。一体俺はこれからどうなってしまうのか、全く想像が出来ない。この幻想郷という場所は俺が居た場所の常識を外れている。住処があり、同じ人間が存在しているのは有難いが、やはりこれからの生活が不安過ぎる。

…

…暫く部屋をぐるぐる歩いてたが、あまり考えすぎないようにした。眠い。寝よう。姉ちゃん、おやすみだゾ。

紅魔館の地下にはもう一人、悪魔が居る。閉じ込められているということではなく、ただ単にその部屋を好んで自分の部屋としている。悪魔…吸血鬼、レミリアの妹は楽しそうに話していた。

「うふふ、楽しかったー。また私と遊んでくれる?」

「あぁ勿論だとも。ただ私はこれから忙しくなりそうでな…少しばかり出来る日が減るかもしれない。そこは分かってくれるか。」

「んん?何かあったの?」

「単に賢者としての仕事だ。こうしてやってはいるが、一応幻想郷を守る立場なのだ。疎かには出来ん。」

「そうなのね…分かったわ。」

これはいつ終わるのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?