色マニアの絵の具工場見学

色が大好きな私。

綺麗な色を見るとワクワクして、

とってもテンションが上がる。

そんな私が、小 1、小6の子どもを連れて

大阪にあるホルベイン工業さんに

工場見学に行ってきました。

HOLBElN

ホルベイン、はじめ聞いたときは海外の会社?と思っていたのですが、日本の会社。

ドイツ・ルネッサンス期の代表的なアーチスト Hans Holbein (1497-1543)の名に由来するらしい。

ホルベインさんの絵の具は

ジブリ作品にも使われていて

耳をすませばの背景にも使われたそうです。

余談ですが、

HPをみながらHOLBEINさんのロゴ、

Louis Vuittonと同じ?フォント。

このフォントはシンプルで美しい。

ほぼ完全な円、三角形、四角形をベースにした驚くほどに練られた視覚的配慮があるフォント。

カジュアルなのか、上品なのか。

クラシカルなのか、モードなのか。

両極端が入り交じるいつみても美しすぎるフォント。

会社理念

色彩で想像力と創造力を刺激し、

人と文化の融合に貢献します。

この理念だけみても、素敵な会社と色マニアは心踊るのです。

(もうすでにホルベインさんの虜 笑)

HOLBElN工場見学

私、画材のことって全然知らなかったんですが

工場を見学させてもらって

絵の具を作るって

とっても奥が深く繊細で、すごかった。

囲まれたところで顔料を図っているところ

実際に出来上がった絵の具は

50ミクロン(髪の毛1本の太さと同じ)の薄さに伸ばして

基準色と同じ色になっているか確かめるそう。

天然の鉱物や金属の化学反応によって

顔料は作られるので

入荷する顔料も時期によって色味が違ってくる。

気温や湿度によっても変わってくるので

こうやって、細かくチェックして基準の色と変わりがないか調べているそうです。

すごいなぁ、とびっくりすることばかり。

この色の検査では、基準色との違いをただ塗って確認するだけではなく

下にひいた色との違いも見ていました。

しかも、そんなに違いがないように見えるのに

これはNGなんだというぐらいの色差。

すごすぎる(そして、このお仕事楽しそう)。

工程を見ると愛おしすぎる

顔料とメディウム

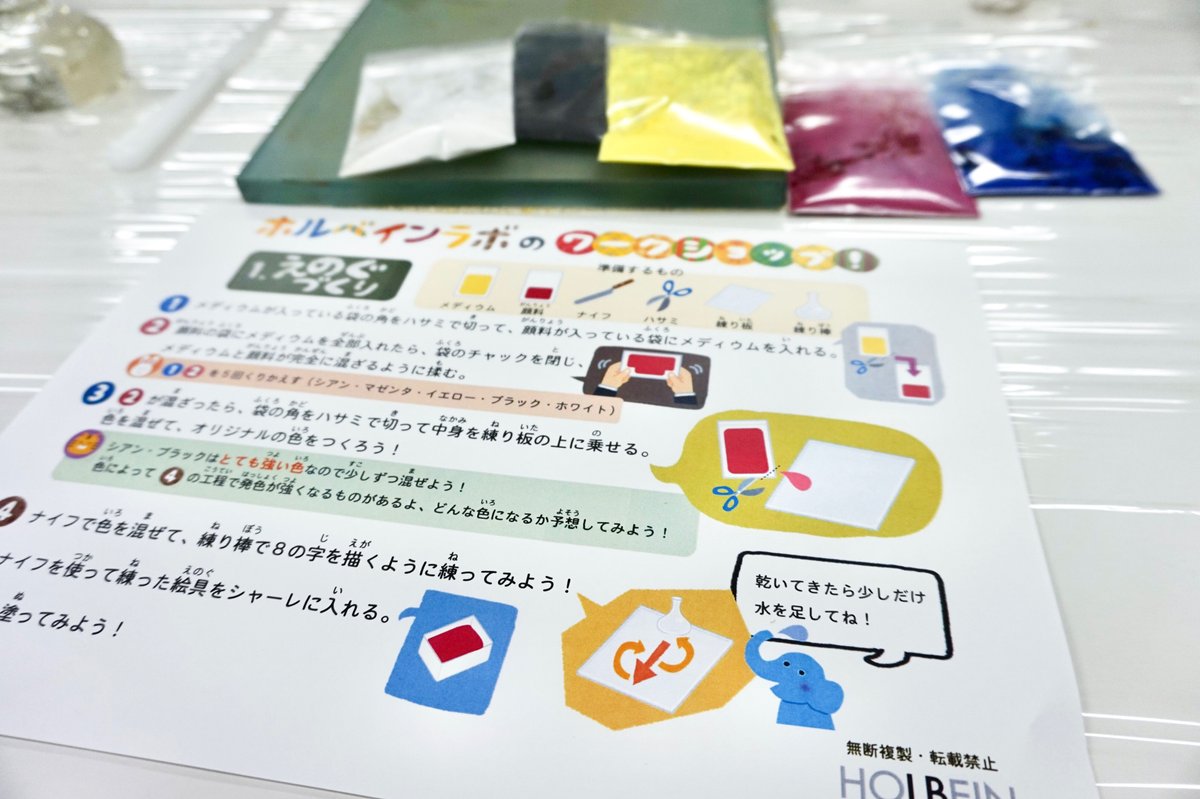

工場を見学させてもらったあとは、

実際に顔料とメディウム(糊の役目になるもの)を混ぜて

自分だけのオリジナルの絵の具を作らせてもらいました。

このメディウムと顔料の割合によって、

不透明絵の具か透明絵の具になるかが決まる。

元は、全く同じものなのね、とここでも驚き。

しかも、この糊となるメディウムは、

アラビアゴムという樹液から取れる液で

これはキャンディーや糖衣錠の外側、香料の乳化剤としても使われるものだそう。

そして、顔料によって粒子の大きさが違うので

メディウムの量も顔料によって違う。

シアンやマゼンタは白や黒に比べて粒子が大きい。

粒子が大きいと、その分、混ざりにくかったりするので扱いが難しいそうです。

ラボの研究員さんの横でワークショップに参加してた私は作業をしながら

「何色が一番つくるのむずかしいんですか?」

そう聞いたら

「シアンはやっぱりむずかしい」

と教えてくれました。

ちなみに、顔料は使うメディウムによって色合いが変わるけど、青系は顕著にそれが出るらしい。

↑こちらは顔料の本から得た知識

絵具もマゼンタとセルリアンブルーは高いですよね。

何で色によって値段が違うんだろうと思っていたけど、こうやって体験すると、

だからかぁ~と納得できたりする。

ほんと何ミクロンの小さな小さな化学の世界

自分だけの色の絵具づくり

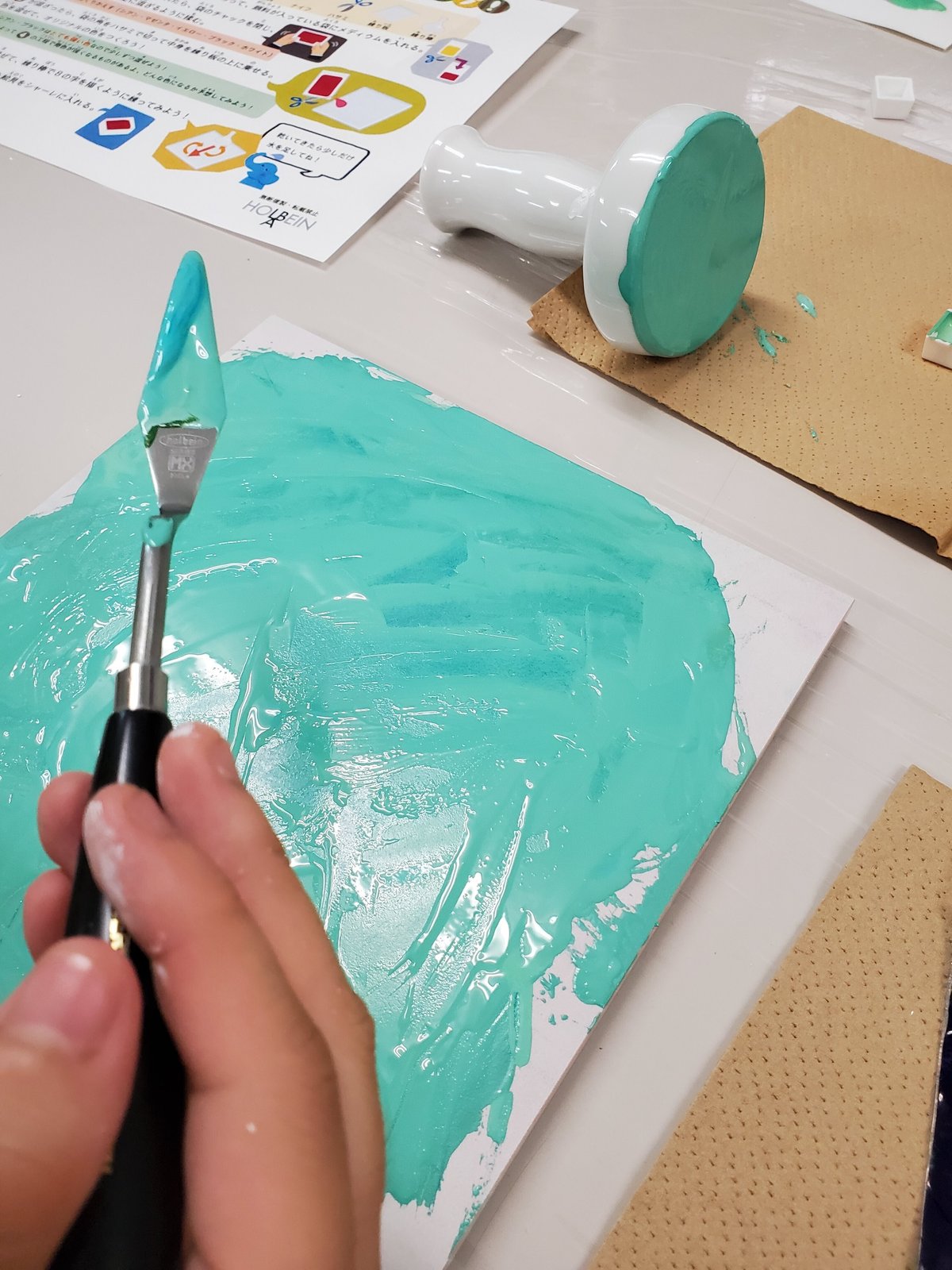

絵具のもとができたら、今度はシアン、マゼンタ、イエロー、白、黒を混ぜて自分だけの色づくり。

再現している中学生

思い思いに好きな色をつくったら

そのあとはひたすら練る。

練れば練るほどメディウムが顔料粒子に均一にコーティングされ、色が鮮やかになっていくそう。

工場では速度の違う3つのローラーを使って

3度も色を練っていました。

*練るといわれたから、混ぜるのかと思っていたらここでの練るは上から一定の圧力をかけて練り合わせる作業。

絵具が固まらないように熱伝導の低い大理石やガラスのうえで練るんです。

練る前と練った後では色味が変わり、

より鮮やかに。

こうして、実際に目で見て確かめられるのも

貴重な経験。

絵具って、こんなにも奥が深いんだと

改めて感じた今回の体験。

顔料の中には毒薬になるもあって

美しい色を求めて、画家さんたちはキャンバスに色を乗せていたけれど

体に害があるものもあって

昔は病気になってしまうこともあったと本で読んだことがあります。

死んでしまうかもしれない、

それがわかってもなお、その美しい色を使いたくて

あえて使っていた画家さんもいるのだとか。

色の美しさを求める人の心理は

色を創るのと同じぐらい

奥深い。

今や100均でも、絵具が変える時代。

だからこそ、こうしてつくる過程を知ると

当たり前にかえること、同じ色がいつも世の中にあること心底感謝します。

日本こども色彩協会×HOLBEIN

今回参加した絵具づくりのワークショップは

日本こども色彩協会×ホルベインさんのコラボ企画。

HOLBEINの研究員さんから、最年少記録更新です

と小1参加に言われました。

今まで小4が最年少だったそう。

ちゃんと話が聞けて、色作りにも迷いがなかったのも

色彩知育をやっていたおかげだなと思います。

こどもにとっても貴重な経験。

親子で貴重な体験をさせてもらえて

ほんと、ありがたい。

ありがとうございます。

ものより思い出。

たくさんの体験をこどもに経験させてあげられること

日本こども色彩協会の講師になってよかったなぁと思うことの一つです。

興味のあるかたは、是非、

色彩知育、学んでみてくださいね。

日程更新していないですが

色彩知育の基礎が学べる講座も開催しています。

今回のnote長くなってしみましたが

ここまで読んでいただきありがとうございます。

最後に

読んでいて、顔料に興味湧いてきた〜という色マニアなかたに

こちらの本をお勧めします。

顔料の美しさで購入した本ですが

改めて、工場見学後に読んだらさらに色の虜になった本。

色は化学であり、物理であり、

思考であり、脳科学。

そして、すべての源。