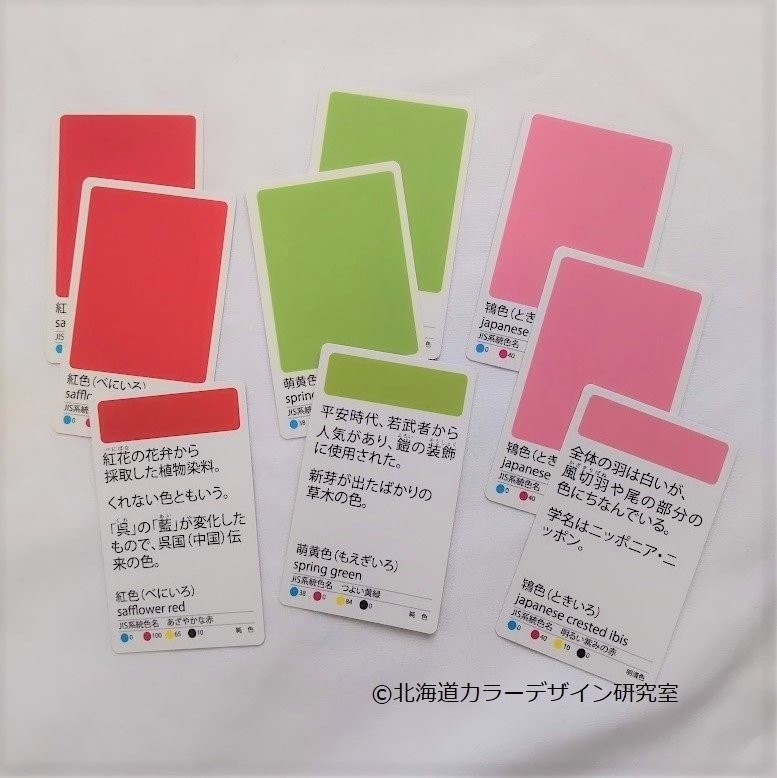

色名の由来も覚えられる「和の伝統色カルタ」

紅花の花弁から採取した植物染料。

くれない色ともいう。

「呉」の「藍」が変化したもので、呉国(中国)伝来の色。

紅色はどれでしょう?

「はい!」「はーい、とったー!」

歓声と共に笑顔が広がります。

和の伝統色カルタ

紅色、萌黄色、鴇色、鶯色、藤色、鼠色など、

たくさんの色名がありますが、これらの色名にはどのような由来があるのでしょうか?

色名の由来が読み札になっているので、

楽しみにながら学べる教材がこちらの「和の伝統色カラーカード」です。

ゲーム性を高めるために、取り札が2枚あります。

2~3名の少人数から7~8名までのグループでも楽しめる事ができます。場合によっては1人で2枚取りする方も。

色の神経衰弱ゲーム

さらにこの取り札が2枚になっていることで、別のゲームも楽しめます。

「色合わせゲーム(色の神経衰弱ゲーム)」です。

トランプの神経衰弱ゲームと同じ要領で、同じ色を合わせていきます。

私がこれまで行ってきたワークショップや体験型セミナーでの声を聞くと、

みなさん「トランプのマークよりも色を覚えるのは難しい」と言います。

鴇色と珊瑚色など似たような色があり、

記憶力が試されるゲームでいつも盛り上がります!

収納されている色名は、

紅色、黄丹色、蒲公英色、萌黄色、常盤色、青緑、青、瑠璃色、江戸紫、牡丹色、珊瑚色、藤色、鴇色、青磁色、団十郎茶、朽葉色、鶯色、鉄色、藍色、茄子紺、鼠色。以上21色。

以上の色名の中にも、すでに知らない色名があるのでは?

色彩学の勉強、色彩センス向上、記憶力向上が期待され、

アナログのグループワークによるコミュニケーションにも役立ちます。

教材開発の経緯

私がこの教材を作ったのは今から15年くらい前です。

北海道内の社会福祉協議会様に講演やセミナーで呼ばれることが多く、

「ボランティア活動をする際のワークがしたい」

「地域のコミュニケーションを向上させたい」

「色で幅広い人が楽しめる内容にしてほしい」などの依頼があり、

【和の伝統色カラーカード】を作りました。

最初は手作りで、厚紙に折り紙を貼り付けて色合わせゲームとして試作。

見た目は少々雑でしたが、実際にワークを行ってみると、

これがもう!大盛り上がりでした!!

ということで、しっかり作ろう!と思い、

色合わせゲームだけでなく、色名の由来を読み札にしたカルタもできるようにしました。

せっかくなので、情報をさらに盛り込んで

CMYK値とJIS系統色名、色彩学の現況が出来るように工夫しました。

この教材によって、色彩を楽しみ、コミュニケーションが生まれ、

笑顔が連鎖していくので、「スマイル色サプリ(R)」と名付けました。

おかげ様でたくさんの方に喜んでもらっています。

ありがとうございます。

北海道カラーデザイン研究室