« Paris de la Peine version Verre »(痛みのパリ、ガラス編):観察者の話

collectif pointは、2020年2月14日から18日にかけ、パリの国際学生都市内の日本館で、« Paris de la Peine version Verre »というイベントを行った。

こちらのイベントの詳細は、collectif pointのFacebook ページに掲載されている。

この記事は、そのイベントのドキュメンタリーを制作した、Hirai が書いている。

ドキュメンタリーは、collectif pointのYoutube ページに公開されているので、もし見てもらえればとても嬉しい。

パリにいてノホホンとしていた私は、collectif pointのメンバーのIto さんに誘われて、イベントの映像を撮ることになった。最初は記録だけ、と思っていたが、会ってみたら、Kawaguchiさんの話もShinobuさんの話も面白くて、ドキュメンタリーのスイッチが入った。ちょうどそれが2020年1月の終わりくらいの頃だ。

初めて彼らの部屋に招かれて、それでどういうことをするんですかと聞く。彼らはパリとガラス、そして痛みに関する文章を集めていた。それをガラスに印刷して、床に並べて、来た人はその上を自由に歩き回る。ガラスの物理的・科学的なレクチャーがあったり、朗読のワークショップがあったり、ダンスと音楽のセッションがあったり、会期の4日間でいろんなことをするという。

彼らが集めた文章は掌よりも小さな紙片に印刷されて、Shinobuさんの机の後ろの壁の、だいたい1m×1.5mほどの赤い画用紙に貼り付けられていた。赤いのは壁だったかもしれないが、とにかく、数百枚の紙片がぎっちりとそこでひしめきあい、Shinobuさんは「ガラスに印刷する前に、まだまだ数を減らさないといけない。」と笑っていた。それでその日は帰った。バスティーユのオペラ座の近くのカフェで、私はドキュメンタリーの企画書を書いた。あの断片の集積の画用紙みたいなビデオにしたいナアと考えた。

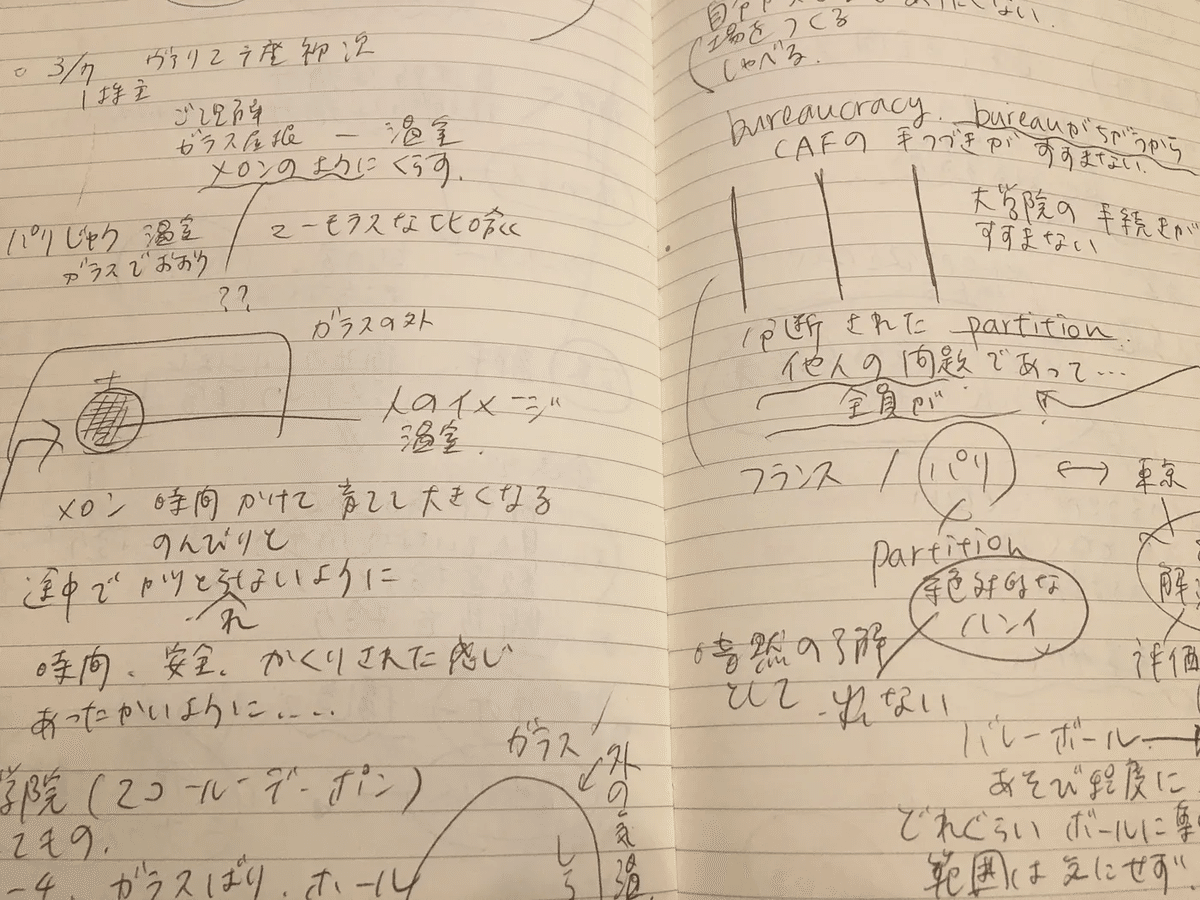

それで、こういうインタビュー方式でやることにした。まず、集めた断片から一枚選んでもらって、朗読する(テーマは特に決めず、思いついたまま)。それってどういう断片ですか?どうしてそれを選んだんですか?とHiraiが聞く。んー、と話し始めて、それからこんこんと話の枝葉が茂っていくのがKawaguchiさん、吟味した言葉を確かめながら話すのがShinobuさん、まるで小説の語り手のように柔らかなのがItoさん。彼らの集めた断片は、さまざまな道筋で記憶や思考に接続していた。メロンが行政になり、ホームレスがRATPになり、山椒魚がハロウィンになる、そんな感じで。そういう刺激的なセッションが、2月7日くらいから始まって、イベント終了後の、3月4日の最後のインタビューまで、計15時間くらい続いた。

それでだんだん、私もcollectif pointがやろうとしていることが、理解してきた。ある都市を、「痛み」という情動に関わる概念で見ようとする。都市のからだにはキズがついているが、都市は大きく、その内部で生きる人間がキズをじかに見ることはできない。そこで、言葉を通じて、その傷にアクセスすることにする。言葉というのは、ある語りから切り取ってきた断片である。断片の周りには、見えていない全体がある。断片を透かしてみると、見えていない全体を想像できるようになる。言語化されていないが、感じたことのある痛みが、千切れてこちらへ飛んできた断片と繋がる。すると、透明な自分の痛みが誰かの痛みとつながって、不透明で硬質で、ためつすがめつ検証できる、触れられる物質になった感じがする。また、あちらもこちらも透けて見えさせながら、こちらとあちらを分断しているガラスという物質を、collectif pointは、パリで起こる痛みを象徴するモノであるとする。彼らが制作した、痛みと言葉を両方のせたガラス=断片は、そのまま、都市と繋がるアクセスポイントとなる。だから、2月14日から18日の間、床に広げられたガラス群によって、日本館の大広間は、いたみを共有するための場所になる。

あっさりまとめてしまうとこういう感じ。でもこの感じは、多分、光の差し込むあの大広間の、あわい水色の床の上をゆっくり歩いて、目に止まったガラスの言葉をモゴモゴ呟き、KawaguchiさんやShinobuさんや他のひとたちとおしゃべりして、それからカフェでコーヒーでも飲んで街ゆく人を眺めて、それでようやく臓腑に沁みる、そういう感じだった。

(私が作ったビデオは、そういう感じを再現するには至らなかったが、ともかく、もし痛みとかガラスとか都市とかを、collectif pointと私・たちが再び考え始めるときに、参照点、基準点、検証点くらいになるはずだ。なっていたらうれしい。)

ほとんどのインタビューは、ShinobuさんとKawaguchiさんの部屋で行った。二人の机の前には大きなガラスの窓があって、その向こうに木、芝生、カラフルなブラジル館、そして道路が見える。この道は少し行くと、パリとその郊外を隔てる環状道路に入る。そういう風景の前で、Shinobuさんの大きなスーツケースの上にチャチな三脚を立てて、ノートを膝の上に乗せて、カメラを回す。

痛みを考えて何の役に立つのか?言葉を集めて、それでどうしたっていうのか?リクツをコネクリ回しているばっかりだと思うだろうか?

だが、私は、2020年7月を日本で生きていて、三密とか東京アラートとかウィズコロナとかソーシャルディスタンスとか、今だけそれっぽいワードたちが行き交う空気に浸っていて、何がダメなのか、何が痛いのか、何が私・たちから奪われているのか、分からない。考え始めても借りてきた猫のように茫漠として露わにならない。それはマジで、私にとっても、社会にとっても、一番の痛みのはずだ。しかも私は、ItoさんやShinobuさんやKawaguchiさん、私の母親のNorikoや私の幼馴染のKinuや私の祖父のTadaoや私の恋人のKentaroと、この傷みを共有することができない。

3月4日の最後のインタビューは、2015年のパリ 同時多発テロの現場の一つのカフェ、Le Carillon で行った。Kawaguchiさんが、テロリストたちの道筋を辿って写真を撮ったときに覚えた感情が、このイベントの発端にはある。だから、しめくくりのインタビューはここでやるべきだと思った。白っぽい曇り空の下、赤いセーターを着たShinobuさんと連れ立って坂を下り、カフェに向かう。鍵を無くしたKawaguchiさんは遅れて来る。パリのカフェらしい、窓際のがたついて底冷えする席に座って、最後のインタビューをはじめた。(事の詳細についてはドキュメンタリーを見てほしい)。長いインタビューを、無理やりひとことでまとめれば、

「Lieuを作って、partagerすると、validerされたような気がした。」

ということだった。

迎え入れられる場を作り、言葉にして共にすれば、確かなものになる。

だからやっぱり、今こそあのガラスやあの場所みたいなものがあればいいのに、今こそ、やっぱり、と思う。肉体としてアクセスできなくても、何か一つの共有できるかたちがあればよいのに。個々の素朴な経験が、一つの断片を通じて普遍的な言葉になるような、ソリッドな言葉が、共有された断片を通じて我々の感情を呼び覚ますような、そういうかたちがあればよい、やっぱり、と思う。

それで、7月18日に、「いたみをはかる」というイベントをする。

第一部は十六時〜十七時半、これはcollectif pointと東京大学総合文化研究科の田中純先生、東京大学大学院工学系研究科博士課程の吉野良祐さんの6人の議論の配信が中心になる。Youtube Liveで配信を行う他、Webinarでの参加も受け付けています。

https://youtu.be/OfWIXt9Y0k4

(第一部Youtube LiveのURL)

第二部は二十時から二十一時半、これは第一部を踏まえた、参加者とのオープンディスカッションを行います。議論にはzoomを使う予定です。

第一部のウェビナーと第二部のzoomへの参加を希望される方は、こちらから登録を行ってくださいませ。

https://forms.gle/9zJmgqrLqrEnZfKp9

(参加受付フォーム)

皆様のご参加をお待ちしております!Hirai

2020年7月13日公開記事