西部戦線異状なし? ある文学部生の欧州巡遊記──究極の映画体験編

ドイツにおける日本アニメ市場の現状

フリードリヒスハイン=ケロイツベルク区。旧西ベルリン、それもアメリカ占領下にあったケロイツベルク区と、旧東ベルリンに位置するフリードリヒスハイン区が合併して出来た、にぎやかな地区である。

特に私の住む(と言っても、一ヶ月近くの短い滞在ではあるのだが)フリードリヒスハインは若者が多く、クリエイティヴな地区として勇名を馳せているそうだ。とはいえ現実に生活してみると、クリエイティヴとはよく言葉を選んだもので、街路には吐瀉物が落ちているわ、どこに視線を移しても壁は落書きだらけだわ、クリエイティヴというよりは無秩序と言ったほうが実感に近い。

さて、そんな地区だからか、私の近所にはアニメ映画『アイの歌声を聴かせて』を上映する映画館がある。そもそもドイツにおける日本アニメの市場規模は非常に小さく、このようなアニメ映画の上映自体が相当特異なことだ。ドイツで現在上映中のアニメ映画を確認してみよう(閲覧は投稿日時点)。

確認できる日本アニメは『竜とそばかすの姫』『アイの歌声を聴かせて』『鬼滅の刃』『AKIRA』くらいなものである。日本と同程度の国土面積を有する国家において上映中のものが四つだけというのは、クールジャパンを標榜する日本にとってはいかにも情けない。そしてこの四本のアニメ映画のうち、およそもっとも話題性に欠ける『アイの歌声を聴かせて』を上映中の、狂気に近いプログラムを敷いているのがまさかのご近所さんだったわけである。行かないわけにはいくまい。

余談だが、ドイツにおける日本アニメ市場がここまで小さいのは、ドイツ版の宮崎勤事件とも言うべき大量殺人事件(エアフルト事件)がコンピュータゲームマニアの手で行われ、以降コンピュータゲームやアニメに対する規制が強まったからだそうだ。例えば『君の名は。』に関しても、ドイツでは計二日間しか上映されておらず、いかに日本アニメが浸透していないかが窺える。

咳をしてもひとり──無観客開催じゃないんだから

さて、徒歩十分で外装が見えてくる。ネオンライトに光る看板と、壁面に際限なく貼られたステッカー群。少し中を覗いてみると、内装は通常のバーといった雰囲気で、とても映画館とは言えそうにない。しかし確かにここだ。建物名も一致しているし、外に貼られたチラシ群には、無造作に切り抜かれた『アイの歌声』のドイツ語による解説記事もある。

「は、ハロー」扉を開け、ドイツではお決まりの文句でマスターに挨拶する。「え、映画を観にきたのですが」後ろの席では中年の男女がビール片手に談笑しており、自分が場違いな発言をしているような予感が声量を縮めさせる。

「アイの歌声ですか?」

「あっ、そうです!」

「日本語での上映ですが、かまいませんか?」

「だ、大丈夫です。そのつもりで来ました」

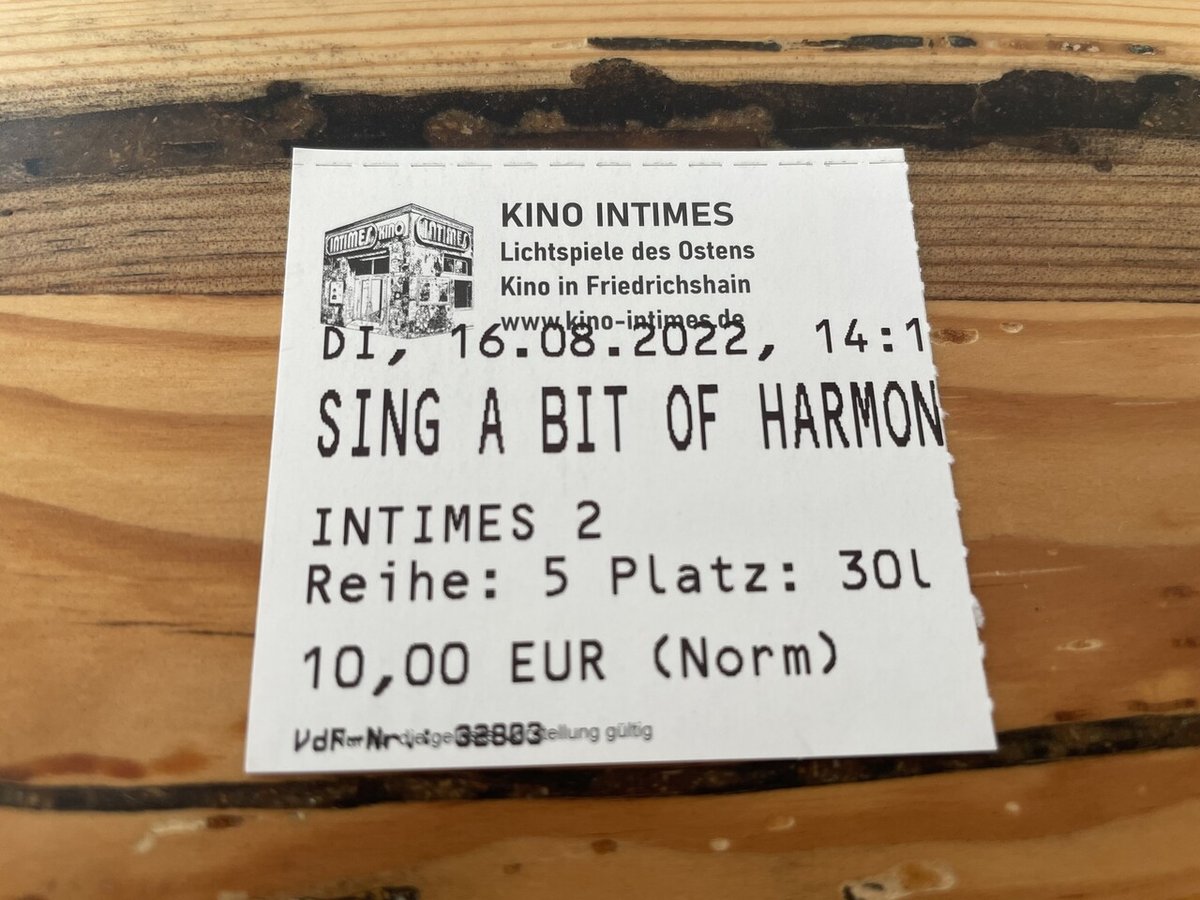

「……上映まで三〇分ほどありますが、そのあたりに座っていてください」マスターがチケットを発券してくれた。値段は一〇ユーロ。日本円で千四百円ほど。

いかんせんこぢんまりとしたバーのようなところなので、そのあたりに座っていろと言われたところで落ち着かない。慌てて「あ、あとビールをひとつください」と頼んでしまった。美味そうなクラフトビールが出てくる。バーの奥にある二人席のテーブルに座り、外窓から漏れるわずかな光を頼りに大江健三郎『同時代ゲーム』の活字を追いつつ時間を潰す。そしてビール一気飲み。う、美味い。しかし東京での上映が終了してからも、なんとかスクリーンで観ようと懐で暖め続けてきた『アイの歌声』の上映なので、あまりに無責任な態度で挑もうとする自分に腹が立ってくる。

上映開始時刻が迫るとそうした悠長なことも言ってられず、一尿をしたためてからシアタールームへ。ギギギと音を立て、重厚な扉を勢いよく押し開ける──ナンダトーッ、シアタールームが小さいうえにだれもいない!

まさか間違えたか、と怪訝な顔で外へ出てみると、先刻のマスターが口角をわずかに吊り上げながら、サムズアップしてこちらを見つめてくる。間違ってはいないらしい。それにしても、チケット購入時に座席指定がなかったことや、上映三十分前に来た私の後には誰一人客が来なかったことなど、いくつか不穏な予兆はあったものの、まさか一人で鑑賞することになるとは…… 日本アニメの不人気たるや。ちなみに一般的なドイツの本屋では日本漫画は置かれておらず、独語版の漫画を購入しようと思ったらModern Graphicsといった専門店を訪ねる必要がある。イタリア、チェコといった他のEU圏における本屋も回ったが、これだけの不人気はやはりドイツのみであった。ひとりの日本アニメ好きとして、どこかやるせないものがある。

そして上映開始。前屈みになっても、足を組んでも、誰一人として注意してくる者はない。遠い異国の地の小さなシアタールームに流れる郷里の言葉。そのスクリーンは、まさしく私一人のために動き続けている。なんという贅沢な時間、なんという究極の映画体験だろうか──。

単純に映画の完成度が高かったこともあり、スタッフロールを眺める私の心はすっかり満たされていた。ギギギと、二時間ぶりに重厚な扉を開け、マスターに「ダンケ!」と呼びかけて去ろうとする。厨房でコップを拭いていたマスターは、「楽しんでいただけましたか」と呟くように言ったが、すっかり脳内が日本語に切り替わっていた私の耳をその言葉は貫通し、退店してしばらく歩いたあとで、私は「アッ、無視してしまった!」と申し訳なく思うのであった。