和倉と都立大、オーラルヒストリーで復興への道筋を探る

東京都立大学は2024年12月21日、和倉温泉創造的復興まちづくり推進協議会(以下、協議会)が主催する住民参加型ワークショップ「和倉トーク」の特別編で、オーラルヒストリー調査を活用した和倉温泉の復興案を発表した。

当日のプログラムはこちら

開会の挨拶

東京都立大学 観光まちづくり研究室「オーラルヒストリー調査から和倉温泉の宝と未来を考える」

トークセッション「和倉温泉の創造的復興」

閉会の挨拶

川原研究室が「懐かしい未来」を提案

東京都立大学の川原研究室は、全国の観光まちづくりの事例を学びつつ、和倉温泉の復興に向けた具体的な取り組みを進めている。その中心的な活動として、地元住民からの聞き取り調査を基に歴史を紐解く「オーラルヒストリー調査」を活用した復興まちづくりプランを発表した。

オーラルヒストリー(Oral History)は、文献に残らない歴史や個人の記憶をインタビュー形式で記録し、資料化する手法。

2024年9月2日から6日までの5日間にわたり実施された調査では、地域をよく知る10人以上の住民から貴重な証言を集めた。

温泉街の歴史を「4つの時代」に分類

川原研究室は、和倉温泉の歴史を「平安時代以降の湯治の起源」「江戸時代の共同湯」「明治時代の湯治・保養場」「戦後のマスツーリズム」の4つの時代に分類した。この区分を基に、温泉街形成の過程を詳細に分析した。

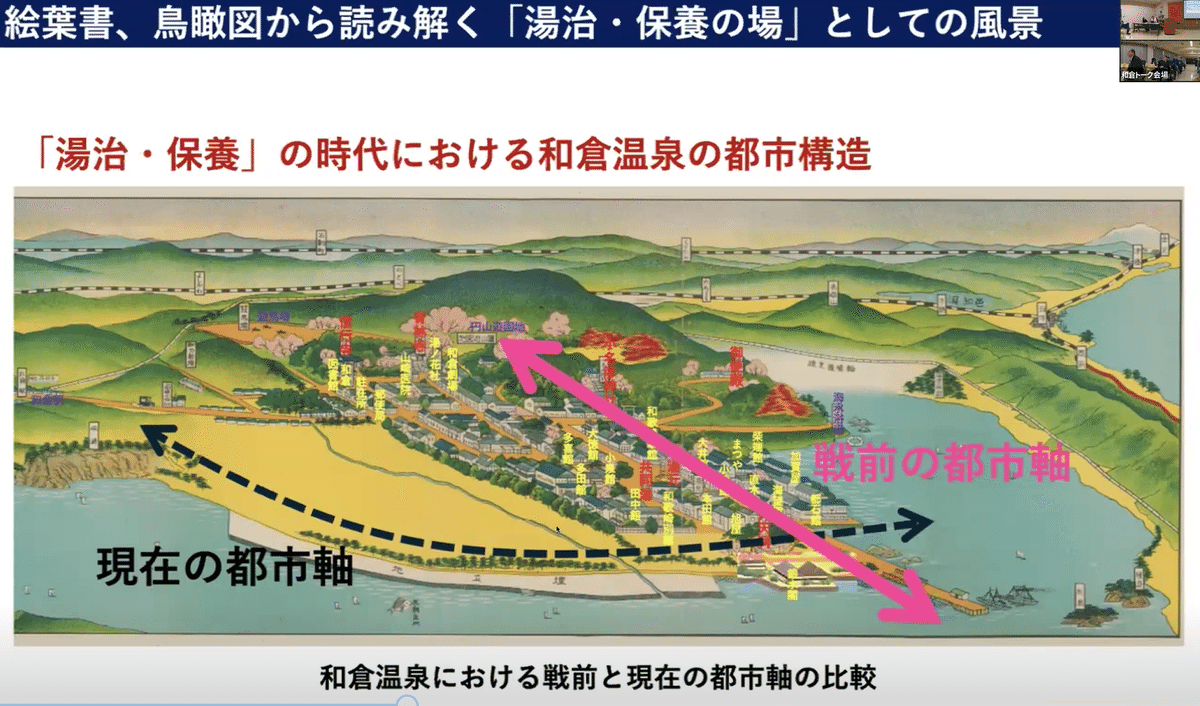

明治時代、和倉温泉は能登半島全体の交通の要衝とされ、舟を主な交通手段として和倉港を中心に発展した。都市の中心軸は和倉港から街の中心部を通り、円山遊園地へと繋がるルートに形成されていたという。

一方、戦後のマスツーリズム時代には、街全体が観光客を迎え入れる雰囲気に溢れていたが、旅館のサービス向上に伴い、観光客が館内で完結するスタイルが主流に。結果として、街歩き文化が衰退し、温泉街としての歴史的な風景が失われたと語る住民も少なくなかった。

「役に立つ過去」を基にした創造的復興

調査の成果を踏まえ、川原研究室は和倉温泉の復興を「温泉街形成史の第五時代」と位置づけた。過去の魅力を継承しつつ、現代のニーズに応える「懐かしい未来の姿」を提示し、街全体をエリア産業として活性化させる重要性を訴えた。

具体的には、旅館主導ではなく、街全体の「回遊性」を高めることが鍵とされる。住民や観光客が海や山を楽しみながら街歩きをする仕掛けづくりが提案された。

語り部の育成と地域資源の活用

川原研究室の川原教授は、「地域の語り部を育てることが重要だ。今回の調査で歴史に詳しい住民が多くいることがわかった。これを活かし、地域資源を取り入れたイベントを企画することが大切だ」と語った。さらに、復興に向けた第一歩として開催された「めぐる市」を高く評価し、こうした取り組みを継続する重要性を強調した。

和倉温泉の復興は、住民と研究者が手を携え、過去と未来をつなぐ試みとして新たな局面を迎えている。オーラルヒストリーを基盤に、創造的復興の歩みが着実に進められている。

文責:一般社団法人Code for Noto

代表 羽生田文登