弟*小西行景と宇土の物語

月は自分だけで光れない。

太陽の光をもらって輝く。

キリシタンの人生は月のよう。

たとえ世界が暗い時も

主イエス・キリストの

光をうけて輝く。

熊本市の北にある山鹿市に、鹿本町というところがある。

山鹿といえば温泉♨️、山鹿灯篭まつり、八千代座とか色々あると思うけど。。。あと外せない和栗のスィーツ🌰🥧

でも多分あまり知られてない処がある。山鹿市鹿本町にある行長の供養碑、これは行長の弟、隼人・行景の遺児忠右衛門を、この地に密かに匿った家臣達が建てた。

「小西」という名を捨て、「小材」を名のり生き延びたという。

行長本人はキリシタンなので、供養碑はいらないよ☺️って、きっと天国で思ってるね。。。

でも、リーダーを、父を、家を失い残された人々の気持ちは石碑が必要だったのだろうな。わからなくはない🥲

この投稿の最後に

写真たくさん貼っています。

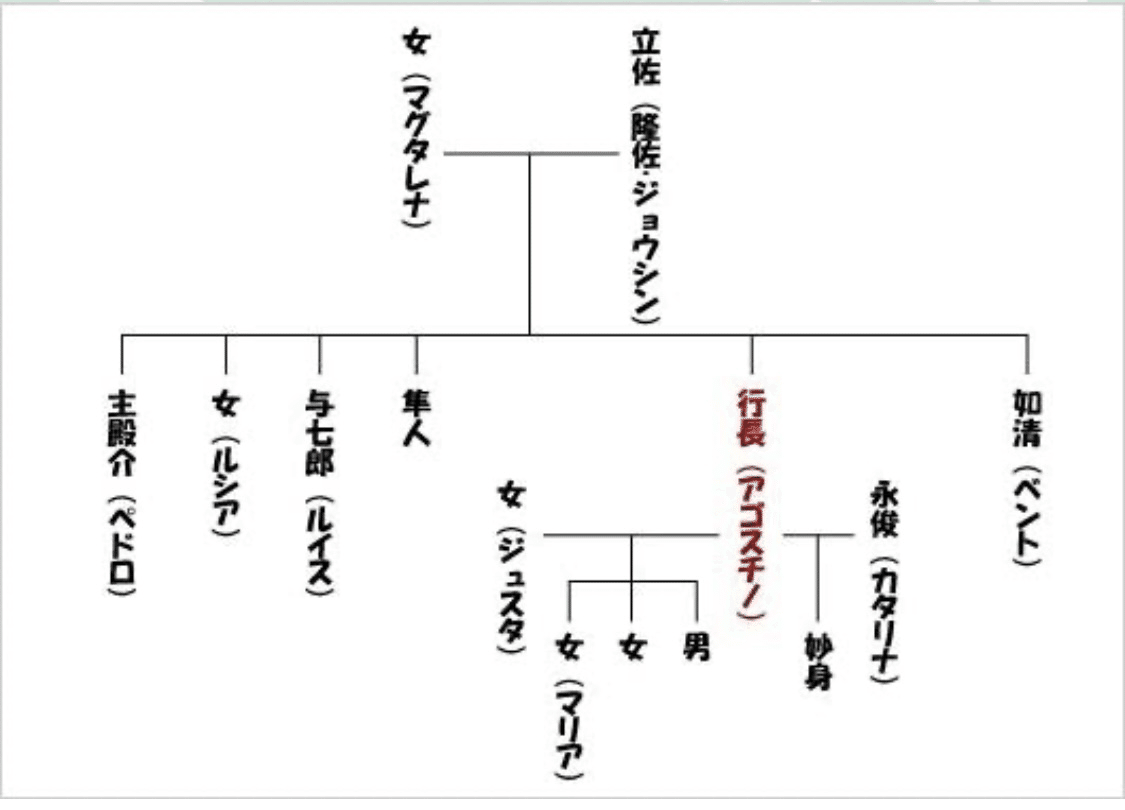

小西行長には上の図のような家族がいた。

小西家が出身地の大坂で、どんな働きをしたのか、、、こんな記事があったので、シェアしますね。

長兄の如清(じょせい)は、堺で父隆佐の家業の薬問屋を継いだ。

1594年父の死後は、父に代わって堺の代官になったという。

でも今回、物語の中心は、行長の弟、隼人行景(ゆきかげ)でした😅

1588年 兄の行長が秀吉の命令で肥後南半国(宇土・益城・八代・天草)に移封されたとき、行景も肥後の宇土に共にやってきた。

兄行長は中世宇土城の防衛能力を心配し、入国後すぐに300mほど離れた低い丘に、新しく城を作り変えている。それが近世宇土城。城下町も大きく拡大して整備した。

🐾🐾少し横道それますが。。🐾🐾

①中世宇土城跡

小西以前の古城

治世があった

②近世宇土城跡

小西の築いた城

すごく大きい像だ🙄

「ジュリアおたあ」の説明

秀吉の九州統一と

天草国人一揆

1589年 この新しい宇土城築城の普請費用の徴収を巡って、天草で一揆が起こった。

天草五人衆の一揆、この鎮圧に

行景はとても活躍したという。

詳しくはこちらをご覧ください↓↓

1600年 「熊本の関ヶ原」

関ヶ原で西軍は敗北し、行長は京都で斬首される。

しかし、まだこの知らせが届かず、宇土城では、西軍勝利の知らせを待ちつつ、行景と家臣らは城を守っていた。

ところが長年仲が悪かった加藤清正達があっという間に宇土城を攻めてきた。

行景は不在の兄行長に代わって、宇土城代として皆を鼓舞した。

隣り町、八代(やつしろ)麦島城の小西行重と薩摩の島津氏に援軍を求めて、遣いを送ったが失敗する。

行景の使者が、加藤軍に捕まり偽の使者にすり替えられ、行重のもとへ行ったのだ。

麦島城の小西行重軍は、それを行景のメッセンジャーと信じてしまい、麦島から宇土へと援軍を差し向ける。

しかし、謀られ待ち伏せされ、加藤軍の攻撃により多数が討ち死にする。

行景らは孤立していく。

実は、関ヶ原の戦いの約40日前、すでに家康と清正には密約があった。

もし清正が肥後と筑後を戦い取り、占領できたなら、領地は両方とも清正に与えようというものだった。

清正が、行景の領内へ侵攻したのは、清正が関ヶ原の結末を知る10日も前のことだったという。

熊本方面から進軍した加藤軍は、城下町を焼き払い、かつて古城があった西岳(西岡台)から宇土城へと激しく攻撃する。

籠城した行景の軍は、少ないながらもよく戦った。

宇土城本丸北側の運河を使い、船で攻めてきた加藤水軍を、城内からの砲撃で撃沈したという。

開戦から1カ月後、留守を預かっていた行長の弟行景は、ついに宇土城を開城した。

行景は清正に、降参の条件として、家臣とその家族、領民全員の助命を申し入れた。

清正はそれをのみ、領民を助命し、行長領地は清正に引き継がれることになった。

行長の京都六条河原での斬首は10月1日だった。

行景は10月まで持ちこたえたが、20日、行長家臣の加藤吉成、芳賀新五らが、行長自筆の書状を持って関ヶ原から宇土に到着し、西軍が敗れたことを伝えた。

行景は10月23日(または21日)に宇土城を開城した。

翌日24日熊本城下の加藤家重臣・下川元宣(又左衛門)の屋敷で切腹した。

と長きに渡り言われてきたが。。。

しかし近年の研究により、すでに10月13日に行景は宇土城開城に合意し、降参していた。

にも関わらず、清正により、14日には禅定寺で処刑され、その後穴に放り込まれたと指摘されている。

行景の墓碑は現在、禅定寺にある。でもそれは墓標ではなく、住職様の説明がないなら誰にもわからないような、ただの丸い敷石なのだという。

行長の家臣だった南条元清は、関ヶ原の戦いで、小西勢に属して加藤清正勢と戦った。

しかし他の家臣一同と一緒に投降した。

戦後、小西家が没落すると6000石で加藤清正の家臣に転じ「南条元宅」と名乗った。

禅定寺に南条家の墓地があるが、

行景はその南条元宅によって禅定寺に葬られたという。

現在も南条家の墓に隣接して、丸い自然石が置かれているという。

ところで、清正は旧小西領を引き継いで後、その旧家臣たちに、すぐにキリシタン弾圧を始めた。

ある者は棄教し清正の家臣とし生き延びた。しかし多くは離藩していった。

八代へ逃げ、さらに薩摩川内方面へと逃げた者がいた。

八代から天草へと逃げた者、さらに長崎へと逃げた者などが多く続出した。

行景には2人の遺児がた。

忠右衛門(隈庄城代)と七右衛門である。

忠右衛門は、小西家臣の白井某によって宇土落城の際に鹿本へ落ちのびた。

忠右衛門は小西を小材と改名し、

小材忠右衛門として生きていく。

子孫の小材家も、その後武家として生きた。

七右衛門は津田と改名し、津田七右衛門を名乗り生きていく。

子孫の津田家も武家となった。

熊本には今も「小材」という苗字の人が他県より多いのだ。

おそらくは行景の末裔なのだろう。

田んぼの畦道の先にみえる竹林の中。

奥まってるので、見落としてしまうほど。

十字架の刻印がみつかり、昭和56年

キリシタン遺跡として文化財となる。

慶長5年10月6日に建てられた事から、行長処刑日10月1日の5日後すぐに建てられたのかな?🤔🤔🤔

この新しい石碑の裏に建立なさった

小材家の方々の名前も刻まれてます。

死を悼んで行長の家臣やキリスト教

信徒たちが建てたと伝えられています。

塔には慶長5年(1600)の銘があり、

石碑の下部には十字の刻印があります。』

と書かれている。

入らせていただき

ありがとうございました🙇♀️

タイムスリップしたような趣きある

美しい蔵です。蔵の向こう側に菊池川が。

<coco🐶のひとりごと>

行長の末裔の方々が、この地に移り今でもここに暮らし続けていらっしゃるその場所に、ほんの少し立ち寄らせていただきました。

帰り道、なぜだか胸がいっぱいになってしまった🥲