小西行長の物語* Ⅰ

月は自分だけで光れない。

太陽の光をもらって輝く。

キリシタンの人生は月のよう。

たとえ世界が暗い時も

主イエス・キリストの

光をうけて輝く。

熊本市から国道3号で南にドライブ。隣の宇土市の住宅地の奥の方にひっそりと宇土城山公園がある。小西行長の宇土時代の足跡👣

遠藤周作「鉄の首枷」の主人公。

紅葉🍁🍁🍁が一番美しい季節に、ワンコと一緒に行ってみた🐾🐾🐾

寒さのせいか、人けがなくて寂しい。でも、まっ赤な紅葉と大きな小西の像が迎えてくれた。

「小西行長の物語 中後編」はこちらから↓↓↓

小西行長は、キリシタン武士。けれど、以外にも武家ではなく、堺の商人の子として産まれている。

行長の前に、父・小西隆佐のことをまず書きたい。隆佐は堺の豪商で、薬草をあつかう商人だった。

この頃の堺は、港を背景に栄えた華やかで活気ある港街。豊かな財源を基盤に、戦乱に巻き込まれる事もない自由都市。宣教師達はここを「東洋のベニス」と呼んだらしい。

瀬戸内海の貿易船は、中国、朝鮮、琉球とを行き来してた。

1551年、フランシスコザビエルが九州布教の後に、瀬戸内海を渡り、京都にのぼり滞在した時も、その案内役を勤めたのは隆佐だった。

隆佐は、のちに洗礼を受ける。最初は商人として損得を考えた洗礼だった。しかし後に、熱心なキリシタンへと変わっていく。

1558年 この小西隆佐の子として行長は京都で生まれる。行長はその気質も「武士」というより「商人」ぽく、計算高い野心家、それは後の彼のキリシタン信仰にも現れていた。

しかし、その才能を買われ次々、時の主君達に、取り立てられ出世する。

1565年7歳 宣教師ガスパル・ヴィレラより、家族と共に幼児洗礼を受ける。

行長は、呉服商・魚屋九郎右衛門の養子として、魚屋弥九郎となる。

宇喜多直家の家に、商売で出入りするうちに、直家に気に入られる。抜擢され武士、家臣になる。

小西親子もそうだが、堺の商人は皆、信長と石山本願寺の覇権争いの行方を注意深く見守っていた。

"さて、どっちに着くのが得策か?とりあえず両者にいい顔をしておこう"

※※ちょっと横道それますが※※

1568年 織田信長が上洛、堺は「直轄地」となり、信長支配下に置かれ、もはや自由都市では無くなる。堺の鉄炮(武器産業)、堺の財力(軍資金)、交通要衝としての堺を信長が掌握した。

1576〜1578年の戦いで信長は、毛利と石山本願寺に勝利。

なんだか年表みたいになってしまいますが。。。↓↓↓

1580年 宇喜田直家は、秀吉の戦いに小西行長を使者として送る。

行長は、秀吉から気に入られ、父隆佐と共に重用されるようになる。

1981年 行長は、秀吉によって室津で所領が与えられる。

1582年 秀吉(信長の命令)は、

中国征伐により毛利氏に勝利する。

1582年 本能寺の変

1582年 行長は、秀吉によって小豆島の領主となり、宣教師達はそれをとても喜んだという。

1583年行長25歳の時、豊富秀吉が天下をとる。

行長、豊臣政権内で舟奉行に任命され、瀬戸内海の水軍の将になる。

また、塩飽・備瀬瀬戸の島々の領主となる。

行長がこの辺りの領主になってから塩飽港は寄港地とし栄え、瀬戸内海を行き来する宣教師や多くの人々が訪れるようになる。

1584年 高山右近に導かれ、洗礼を受けキリシタンとなる。

※※またちょっと横道それます※

秀吉が行長を抜擢した背景には。。

秀吉がこの後、国内の合戦に勝利し、天下統一を成し遂げ得たのは水軍の力だった。

1585年紀州征伐

1585年四国征伐

1586年九州征伐

1590年小田原征伐

などで、秀吉は大規模な水軍を編成し戦地へ送り、それが功を奏した。

信長の時代、水軍力の弱さが露呈していたので、シーパワーの強化を目指す、その人材として、行長親子が必要だったという。

しかし後に秀吉の野望は国内征服に飽き足らず、朝鮮征伐にまで及ぶ。

早い時期から、秀吉は水の戦いに強い家臣を必要としていた。それが行長親子だったそうなのだ。

1588年 秀吉は「海賊禁止令」を出し、瀬戸内海でそれまで覇権を握り、自主独立してきた村上水軍(村上海賊)の力を排除し掌握する。

1585年 行長27歳、紀州征伐 秀吉のもとで水軍を率い、参戦したが敗退した。しかし、太田城の水攻めでは、安宅船や大砲を動員し、開城のきっかけを作るなどの活躍もしている。

しかし所詮、商人出身の行長の水上での活躍は、仲間であるはずの生粋の将校らにとって高みの見物、嫉妬と冷笑の対象だった。

そしてこれは後に、共に領有する事になる肥後の地での、加藤清正との関係の悪さにつながる。

1585年 行長は、秀吉の元で小豆島1万石を得て領主となる。島の田畑の開発を積極的に行う。

また、瀬戸内海を行き来する船や航路の管理運営や、戦いの際の輸送部隊(兵站)の指揮をとった。

行長は瀬戸内海の島々、小豆島、塩飽諸島に、高山右近のビジョンに倣い、自分も「神の王国」を作りたいと願うようになる。そしてそのような国作りを目指した。

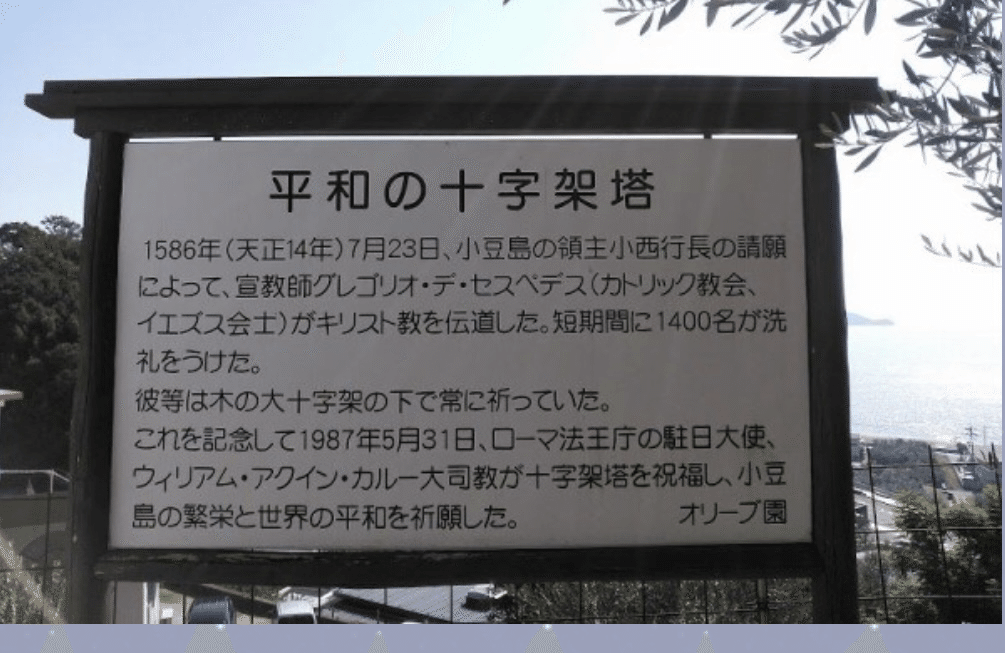

そこで小豆島に、大阪からグレゴリオ・デ・セスペデス宣教師を招き、キリストの福音宣教を行う。

1日目から100人以上の人々が集まり、1ヶ月も経たないうちに1400人以上の人々が洗礼を受け信徒になる。

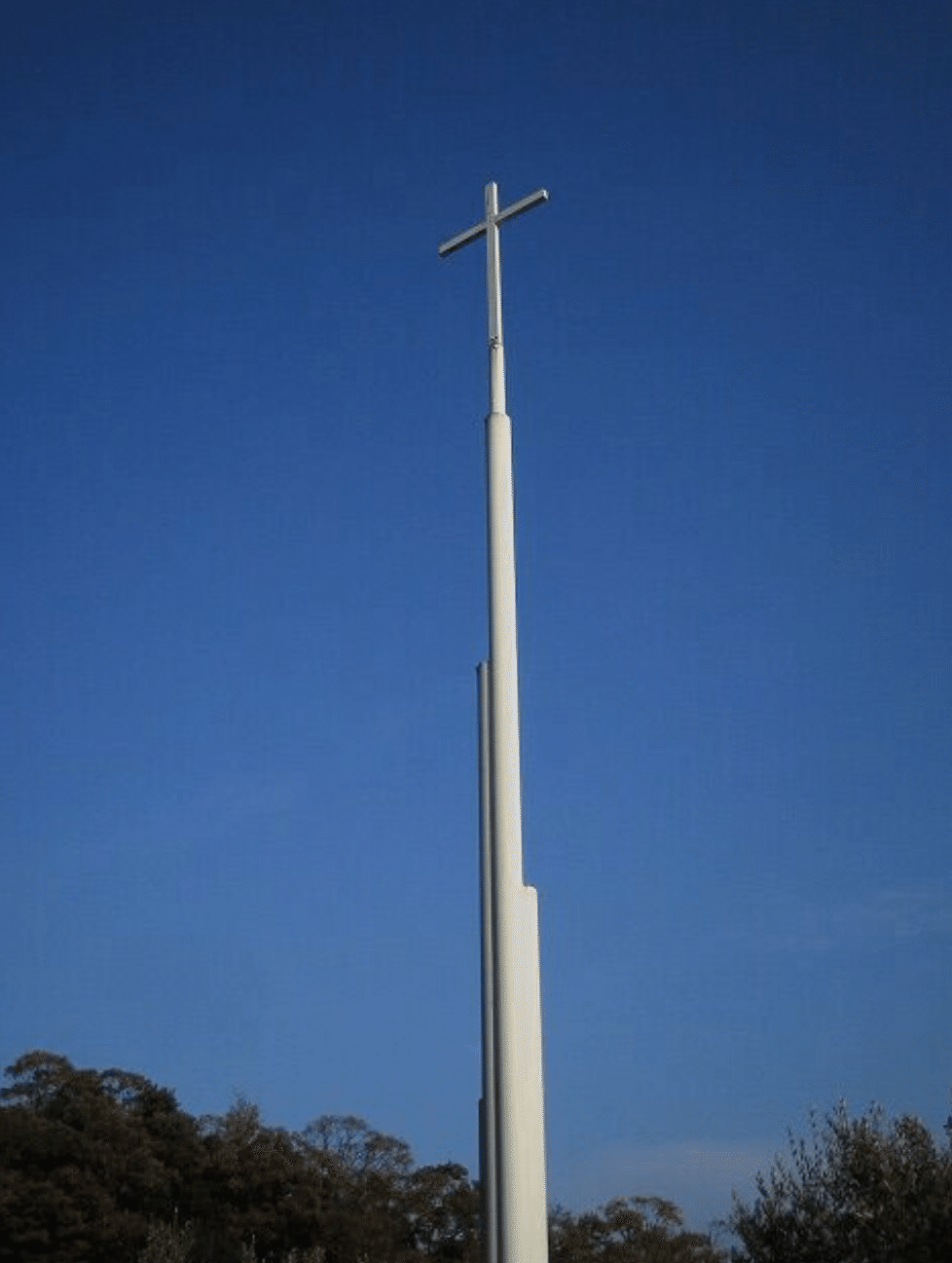

高さ15m以上の十字架を建て、聖堂が建てられた。

この頃の行長は、宣教師達から「海の司令官」と呼ばれ、理想に燃え、未来が大きく開かれているように見えた、最も良い日々だったのかもしれない。

小豆島には今でもその足跡が残されている。

しかし大きな試練、青天の霹靂がその翌年にやってきた。

でもその試練により、神様は行長の信仰を、少しずつ少しずつ取り扱い

成長へと導かれたのだと思われる。神の子として練り清めるために。