ニュートンとゲーテ「性格」と「強み」 ⑫(2138文字)

マガジン『響』「こころ音の郷」は、こころをどう捉えるか、水面に映る空の色と水の色のような、心に映る感情の故郷を探ります。

1)深紅の意味

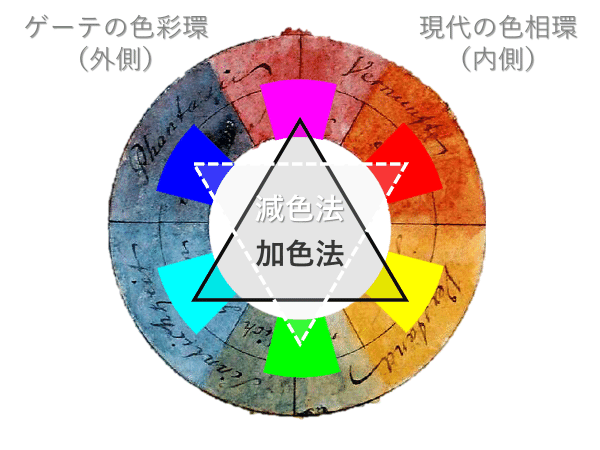

ゲーテは、「青」から「赤紫」、そして「赤」から「赤紫」へと変化する物理的波長にない色味を捉えたことが重要なポイントであった。ゲーテはその色を「深紅」として、直線的波長上の「青」と「赤」とを繋いで円環にした。

ゲーテは、色の3原色に言及しなかったとされるが、この色彩環を見れば、現代に通用する色見本であることが分かる。上に「マゼンタ」、一つおきに「黄」と「シアン」、下に「緑」、一つおきに「赤」と「青」、これはそれぞれ減色法と加色法の3原色に他ならない。

最上位の「マゼンタ」は、「自我」の深奥に存在する「こころの花園」に近い色味だ。

この「マゼンタ」、「赤紫」は、赤はただ黄と青が混ざったというわけではなく、黄が橙を、青が紫を経て高みで合一したものとされる。

黄色と青の絵の具はそのまま混ぜれば緑色になるが、ここにゲーテが分極性とならんで自然の中に見いだした力、高進(高昇)の働きがある。

高進とは自らを高め、発展させようとする上昇意欲であるとする。赤は高進の働きを経て合一したぶん、エネルギーに充ちた力強い色になっている。

したがって前回説明した通り、「マゼンタ」から内なる「紫」の色味は、責任ある自由性に基づき、自らを秩序ならしむる「規律の色」が相応しい。

性格の「特性」と「徳性」では、当然「徳性」に関与するのがこの「深奥の花園」である。

2)二通りの自我の色

まず、このようなゲーテの真摯な観察眼にこころから敬意を表したい。

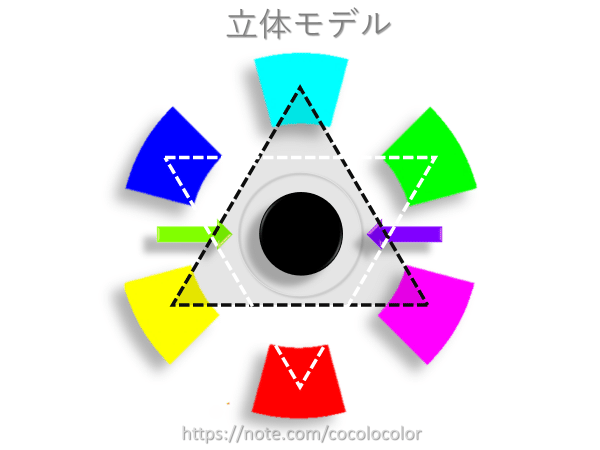

ここからは、ゲーテの色彩環を、さらに立体的に構築するために改めて仮説をたて話を進めよう。

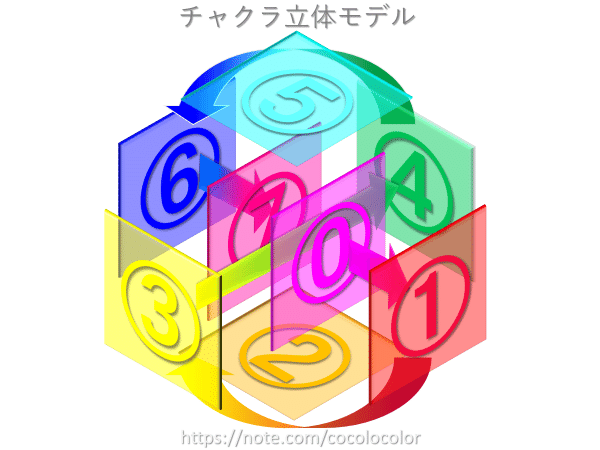

前述の通り、色彩環を眺めると印象的な、減色法(以下;▽と記す)、加色法(以下;▲と記す)の関係がみえる。

▽は▲とは双対になっている。

これを、自分と他者の関係に照らしてみれば、光を与える者と与えられる者の関係になる。自分は、相手に光を与える者であり、相手は自分に光を与える者となる。したがって、自我の一つの色味は、「白」と「黒」である。

他者の光が「白」、自分の色味が「黒」ということだ。このように、▲=自分、▽=他者、として下図を眺めてほしい。この二色が自我構造の内部に存在する。

※ 上図は経絡流注の原則に従い、シアンを上部に配し、減色法(RBG)は左右の矢印の色味から上部(BG)を反転している。

これらの基本的な働きと役割を見ていこう。

① ▲は「黒」をつくる。▽は「白」を与える。

自らは▲により「黒」を持つ。「黒」を持つとは「光」を吸収する素地があること。また、相手に対面した場合、相手にとっては自分が▽「光の存在」になる。外面の光▽と内面の闇▲の関係ともいえる。

② ▽と▲は前後奥行の関係にある。

▲の意義は、ベースが陰であるということ。左側にある「青」と「黄」は陰の象徴的な色。右側の「緑」と「マゼンタ」は陽に象徴的な色とすれば、陰▲は左、陽▽は右の要素がある。

これらは、「白」と「黒」の皆既日食に似ている。

奥行の根拠はさらに深淵な立体的把握を必要とするため、次回以降で詳述する。

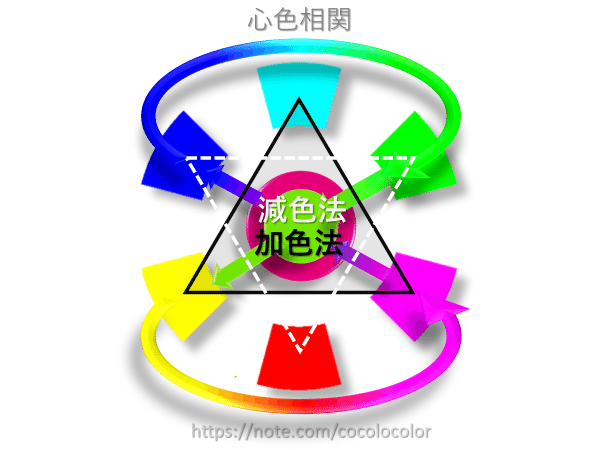

ここでは簡単な模式図を掲げる。▽と▲の要素を取り入れた心色相関図である。

▽では原理上3原色のみ認識されるが、「赤」以降の「マゼンタ」から内部の赤紫は脳が生み出す色彩である。つまり架空の色味を認識する領域に入る。それが、この「場」に生じているというのは非常に興味深いことだ。

まさにここから先にある自我のもう一つの色味は、中心にある「内奥の赤紫」と「黄緑」だ。「内奥の赤紫」は「規律の色」。前回、日の光を見た後に残像として現れる色味として紹介した。

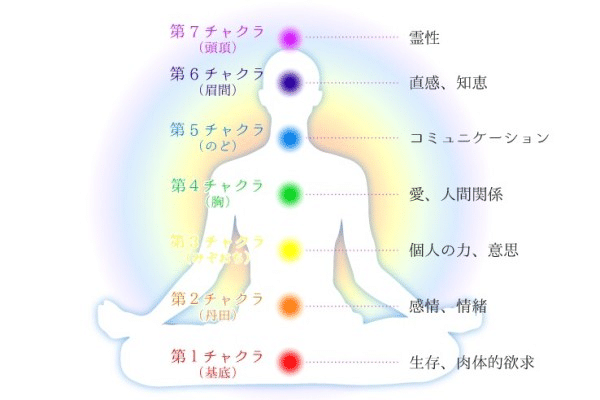

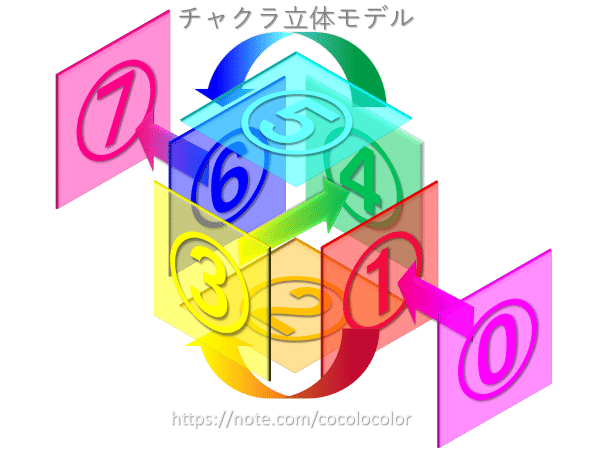

そして、心色相関図上「マゼンタ」は、第一チャクラから第七チャクラを結ぶところに相当する。チャクラの色味は、第一チャクラを「赤」として表記されることが多い。この辺りの色味全体を「赤」と表現するのは、「深奥の紫」や「マゼンタ」「赤紫」「紫」など、青味から赤味の間の色味の区別が曖昧なこともある。

このような曖昧な部分も今後是正する必要があるが、とりあえず現状では「赤」の部分は「橙」から「マゼンタ」まで「赤系」として捉える。

また、チャクラ⓪はベーシックチャクラとして存在が予測されるもので、ここに赤系の「マゼンタ」を添えている。

以下①から⑥まではスペクトルと同様。最後のチャクラ⑦において「深奥の紫」「赤紫」を設定。

基本的に肉体の外を結ぶチャクラ⓪とチャクラ⑦が内奥で結合し、全体に「8」の字を描くようにチャクラの巡りが出来上がる。この時点で個を持つことになる。これは経絡流注と同様である。

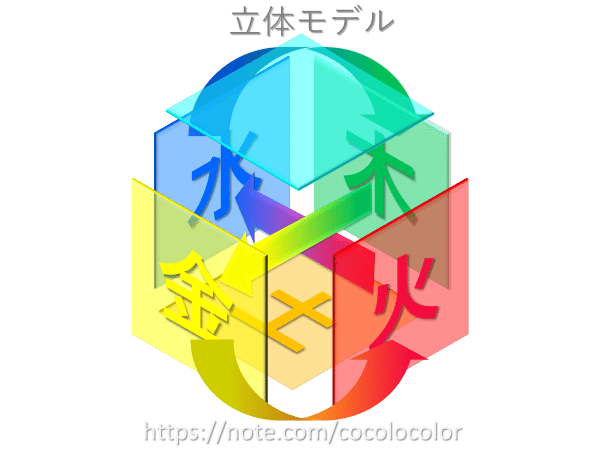

東洋医学の経絡流注では「火」で「赤」になる。この「場」と、「青」の「腎」と「水」がお互いに結び合い、一つの個になるイメージを持っている。

チャクラの流れと流注の巡りが逆なのは極めて興味深い。

さて、次回から立体的な考察に入っていく。

いいなと思ったら応援しよう!