『哲学』の散歩道 SEASON3 「こころ観のこころみ」 Vol.11(3510文字)

哲学の散歩道 season3「こころ観のこころみ」では、身近な話題を通して「こころ」を見つめ直す、その世界観を提言する。それは、主観と客観の景観、主体と客体の正体それぞれを見出す作業だ。

さて、この「こころ観のこころみ」は、桜が咲く前に完結させる予定である。まさに今、蕾の中で沈潜する生き活きとした活動を窺い知ることはできないが、そのような内部の働きを明らかにした暁に、初めて華々しい開花という展開が待っている。そう信じてお話を進めていく。

人間関係は、コミュニケーションを常とする。それが、社会生活の全てと言っても過言ではない。

マガジンのはじめに指摘しているように、これらの活動は、主体と客体、主観と客観など、「自己」と「他者」の対話により形造られる一つの造形だ。

もともと対話とは、言葉によるコミュニケーションが主である、が、その言葉がどのような過程で構築されるのか、それを支える意識とはどんな仕組みか、前回まで、言葉とその思考段階についてのお話をしてきた。今回は、意識の源泉について、話を進めていくことにする。

それには、まず、内観的な自分自身との対話を通しそれら意識の源泉を見つめるとともに、そこから派生する周辺構造を理解し見取り図を完成させていく。それを以てはじめて「こころ」を具体化し見つめ直すことができるだろう。

「元」という「意識」の謎

このマガジンでも「次元命題」を通して意識のお話をした。そこで、「次元」は「意識」であると結論付けた。「元」は「意識」の「識」であり、 そして「次元」とは「次なる意識」のこと。「意識」とは「もともと」の「元々」が示すように、もともと在るのであるのであり、仏教ではそれを「唯識」、唯、識あるのみ、と表現した。

ここでは、その「在り方」を問うことにする。

以前触れた「次元命題」は、目下世間で賑わいを見せている「次元上昇」や「五次元意識」などの話題を中心に、意識の段階や、次元自体の構造について、時空間の次元と比較しながら話を進めてきた。

今回は「次元」の「意識」自体の「在り方」を検証する。そもそも「意識」とはどのように「在る」ものなのか。

「存在視点」;「在る」「居る」「ゐる」

さて前回「在る」と「居る」の違いをお話したが、「居る」とは、一般に認識されている3次元空間において「そこに居る」のように使う。

前回最後に「存在視点」に触れたが、これは、A地点から見る同じ景色でも、Aさんが見る景色とBさんが見る景色は異なるということだった。

一見、当たりまえのようだが、なぜか普段私たちの感覚は、見え方については「同じだ」と思い込んでしまう。

この「見え方」、つまり「視点」の違いを明確に意識化するため、ここでは定義上ではあるが一般的な「居る」という表現と、個々人それぞれの次元を踏まえ独立した「場」に「居る」ことの違いをより明確に意識するために、「居(ゐ)る」(ゐ:うぃ、と読む)という異なる表現を使っていく。

これはあくまで定義上の表現ではあるが、この定義の謂れは、「will(ゐる)」にある。これは、英語で強い意志を示す言葉でもあるが、私たちの「こころ」は、ほとんどが自分以外の他者視点から構築されており、本来の自己をここで改めて意識する「ゐる」を再度確認して頂くため、あえてこのように定義した。諸外国、とくに米国の個人主義を賛美するわけではないが、本来の自分を見直すために「ゐる」と定義した。

これを後ほど、構造的に「こころの立体モデル」を参照しながら検証していく。

そしてもう一つ「在る」と「居る」の違いについて重要な言葉の説明をしておこう。

たとえば「死体が在る」というが「死体が居る」とは言わない。これは、一般的な感覚として「居る」は生きた状態であるものに使われ、単なるモノには「在る」を使うという違いがある。

したがって「在る」とは、英語で「It」(それ)を主語に置くような感覚で、「居る」は生きもの全般に使う動詞として存在する。

※ただ、ここで紛らわしいのは、「在る」と「有る」の違いである。音が同じなので混同しやすい。これについても詳細を説明する必要があるが、ここでは、「在る」は「感の面」、「有る」は「理の面」に関与する。「在る」は、「在り方」という表現が一番身近だろう。「有り方」だと単なる物の有り様で、言葉としてもあまり使わない。この違いが分かれば十分である。

つまり「在る」は「死んでいる」状態、言語学では終結や結果を意味するため、構造的に「感の面」と「理の面」の境界にある言葉と推測することができる。

結果、「在る」と「居る」の正体は、「感の面」全体を覆う言葉は基本的に「居る」であり、「在る」は「感の面」と「理の面」の交わる軸に存在するはずだ。

※ ちなみに、「存在」の「存」は「知の面」と「理の面」の軸上にある。

「ゐる」とは、統合された高次の視点の「自己」視点と「他者」視点が統合された状態、それを「ゐる」としても良いだろう。

「ゐる」とは、自己視点の確立が主要なポイントとして定義した。本来の「居る」は他者視点から作られた「自己」の立ち位置であるり、それを「ゐる」に戻す作業が必要なのである。

構造的にどのように理解すべきか

「居る」は意識の第一段階から第二段階に至る「自分」の見立てであり、第三段階に至って初めて「ゐる」の萌芽が出現する。ここに来ても更なる段階があり、第四段階に至ると、「他者」意識との「相互実感」の感覚が生じるだろう。それが本来の「ゐる」なのである。

次元の袂を分かつ分水嶺を知っているとでも言おうか。統合の姿勢とでもいえる身鏡の相手を意識できるということ。

何かに向かって進んでいくその勢いのようなもの。意識の「意」は「will」であり 「ゐる」でもある。もちろん 英語の「will」も、次元空間構造においては、一般三次元のユークリッド空間内での「意志」であるわけだが、「ゐる」は、「意識」の「識」であり、むしろ自分が次元であり時空間を生み出している本存在としての「存在認識」ということになる。

ひろみ郷が「見つめ合う視線のレーザービームがぁ~」と歌ったとき、視線の先に他者視線があり、自分も他者への視線を浴びせることで、自己内部で生じている作用と同じプロセスで、他者視線に「自己認識」と同様の作用が生じていることに気づく段階である。

これは頭で理解してもある程度は納得できることだが、ここで重要なのは、あくまでも自己と他者は「次元」が異なり、お互いは「異次元」の時間と空間を持って接しているという事実である。

そしてまた、両者が次元そのものであり、時間空間を生み出す本存在となっていることである。

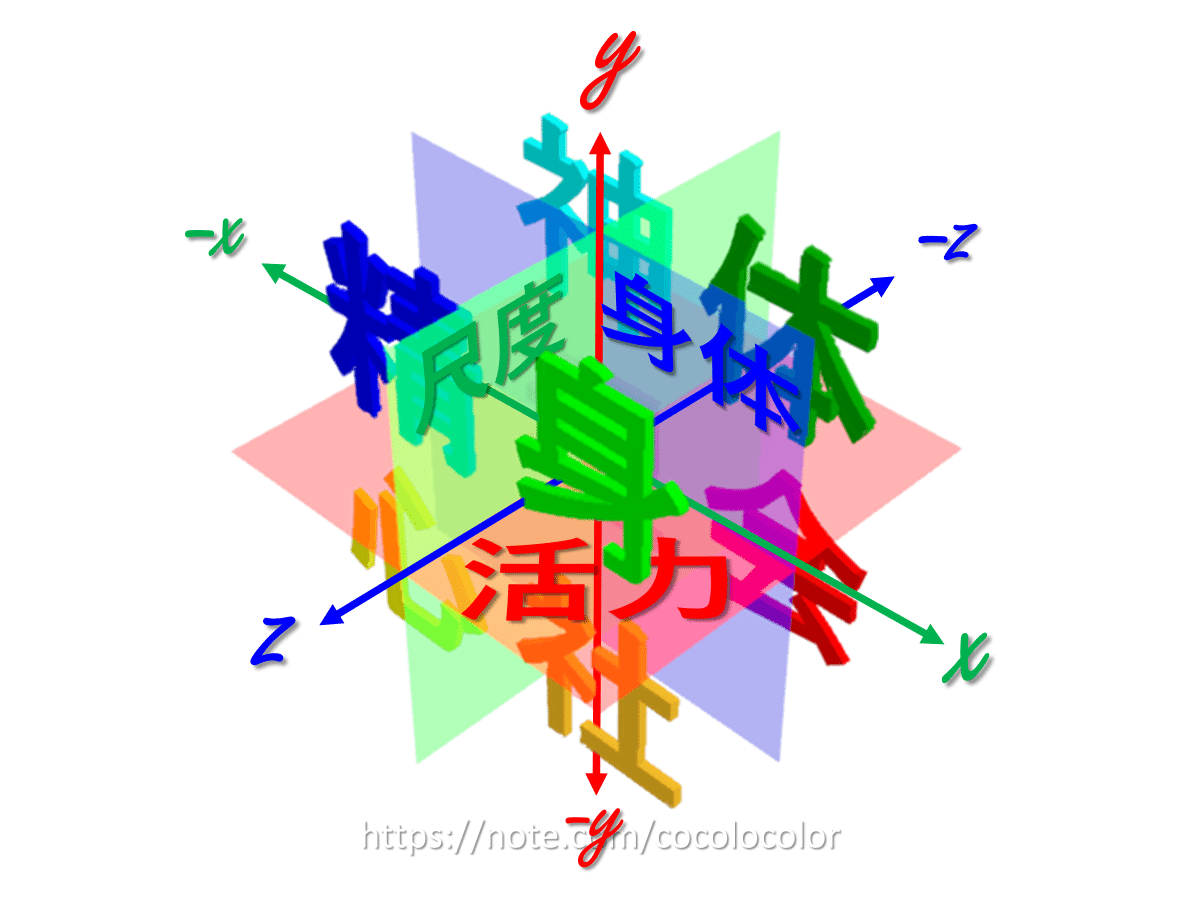

言葉での説明はこの辺にして、構造的な話をしていく。先ずは、平面的な理解からはじめていくことにしよう。

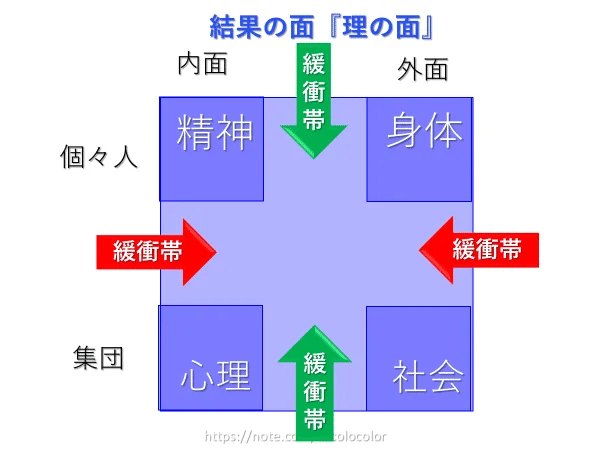

VoL.9で話した「緩衝帯」であるが、「知の面」の言語や状態においても「感の面」の感情や価値においても、その間を取り持ち「緩衝」する役割がある。

実際に「幅」を持つということはそういうことであり、この「幅」と「奥行」と「空間」自体の存在が私たちを私たち足らしめているのだ。

思考の第三段階で、いわば、他者と自分の意識の統合が始まる。これは、左右の内面外面の統合と仕組みは同じだが、その過程に関与する領域は多岐に渡り、複雑なプロセスを経て統合に至るのであるが、それが、「理」と「身」の統合作業であり、この統合を経て、③の視点、「私」⇔「自己」⇔「公」の視点も統合される。

「身」と「理」の軸が重なっているのを意識できる状況が「ゐる」とする。

簡単に「統合」と表現しているが、それは、単純に「身」一つだ、ということだ。

我が身にとって、そこに在ると言えるのは「身体」の「身」のみ、そして、その廻りを取り囲むようにある、緩衝帯が「私」を形造る。その中で「他者」の視点に最も近い(このように表現するのが妥当かどうか現段階では分からないが)「理」の位置を以て、私の意識はそれを、含んで超えるために日々努力しているともいえるかも知れない。

そして、それ以外の「場」の全ては、「他者」視点から構築されたものであることも、驚くべき事実である。

いいなと思ったら応援しよう!