ニュートンとゲーテ「性格」と「強み」 ⑩(2353文字)

マガジン『響ひびき』「こころ音の郷」は、こころをどう捉えるか、水面に映る空の色と水の色のような、心に映る感情の故郷を探ります。

今回、幾つかの図を借用したサイト記事は、非常に含蓄に富む内容だが、ゲーテにはかなり批判的な内容がしたためられている。特にゲーテの色彩環については真向批判的な見解になっている。

(以下抜粋)スペクトルには赤紫は存在していません。2次色である赤紫をスペクトルの両端にある赤と紫との間に入れて、ゲーテはリングをつくりました。これは、科学の秩序に違反するものです。しかし、残念ながらそれ以後の色彩システムではこの科学的に矛盾する色相環を元に発展してしまいました。現在使われている(色味の)基礎になっており、色立体までつくってしまいました。

スペクトルはあくまでも帯であり、立体にするには無理があります。スペクトルには色彩のあるべき原則が存在していますが、ゲーテによって間違った方向に舵を取ってしまったのです。それは色彩システムの悲劇でした。

ここで大変興味深いのは、スペクトルに赤紫(菫色)が存在しないことだ。これは自然光の中には存在しないことに他ならない。この視座は大変重大かつ重要である。なぜならこの着眼によりゲーテの色彩環は完成したからだ。

そしてこの事実は、つぎの二つのことを私たちに知らしめている。

第一に、絵具など物質を基にする色味には、赤紫(菫色)を発色する光の反射システムが存在すること。第二に、赤紫の色彩が、生理的な反応によって私たちだけが知覚しているということだ。ゲーテの赤紫の観察は、この事実を意識上に昇らせるきわめて深い気付きだった。

が、ゲーテ批判はさらにつづく。

ゲーテの主観から生まれた色彩論(上図の解説)サイトより

ゲーテの色彩論の根幹となる色相環は彼自身の感覚で決めてしまったため、随所に矛盾が見られる。あらゆるものを対局させて分析しているが、中国の陰陽の方が奥が深い。

色の3原色にはまだ気がついていなかったが、青と黄の混色で緑や、赤と青の混色で菫色ができることをうまく利用した。しかし、スペクトルは光の色の世界、彼は絵具の世界の色をとらえたためにニュートンの光の世界の本質が理解できなかった。色が円環で結ぶのは誤りであることが理解できなかった。ゲーテの犯した罪は、現代の色彩システムにまで影響を与えてしまうことになった。(図)

色の専門家に科学的な反論をする必要性はない。科学の進歩は結果として厳粛に受け止めることは大切だ。この著者も触れているように、ゲーテの主眼はあくまで主観的な観察によるものだ。

そもそも、ニュートンの扱う科学的光学と、ゲーテの扱う主観的色彩学の歴史的な学びの過程を理解しているのであれば、この著者ほど色含蓄のある人物がここまで生々しくゲーテを批判する必要もあるまい。

色というモノが周波数でしか捉えられないなら、色はそれを察知する私たちの生理的な現象にすぎない。つまり現象学(その個人の内面でしか観察され得ないことを検証する学問)として捉えることが本筋であり、その意味でもゲーテの主観的色彩観察は、色の迫真にせまる方法であることは強調し過ぎることはない。

一方でこのサイトの著者も言っているが、東洋哲学の陰陽五行の含蓄はゲーテよりも奥深いという。

確かに。「白・黒」の色彩に関する含蓄は、東洋思想に「白」「黒」が外せないことを言わしめる。だが、その東洋において、この色彩パターンは何と4000年もの間、思考停止したままだ。よっぽどこの思考停止を超えるための専門知識をご教示いただきたく思う。

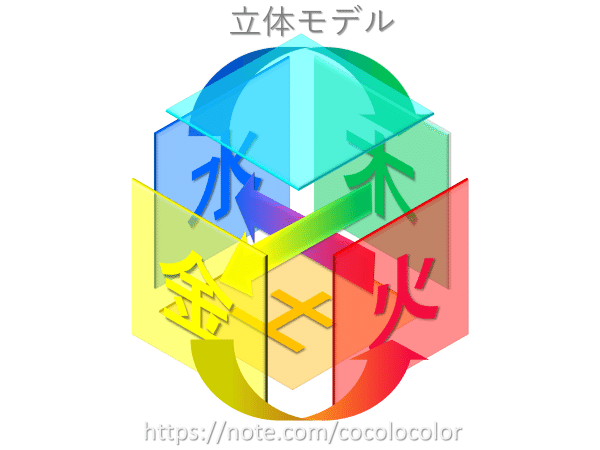

いくつかの五行については、歴史的な変遷がある。「こころの立体モデル」の研究も、東洋哲学の五行体系を基本とする、が、実際はこちらも相当に矛盾だらけだ。基本的な五行の相性、相克にしても、様々な課題がある。

因みに、私は五行に極めて懐疑的だが、こよなく五行を愛している。だから単なる批判もしない。

はじめにも記したが、ゲーテの観察眼の優れたところは、陰影視覚的な色味の観察眼だ。特に「青」は暗がりでは「より黒く」、「黄」は「より白く」見えるという記述は秀逸だ。

本来自然界には、本当の「黒」は存在せず、かすかに「青味」を帯びる。この記述に従い、陰陽五行の色相表現を見直す。ポイントは三つ。

ゲーテの指摘を基に、

「黒」→「青」

「白」→「黄」

「黄」→「橙」

とした。五行の「黄」を近い色味の「橙」に変更したのは、本来「白」の「金」が「白」から「黄」になったので、「土」の色は土の色、すなわち「橙」とした。

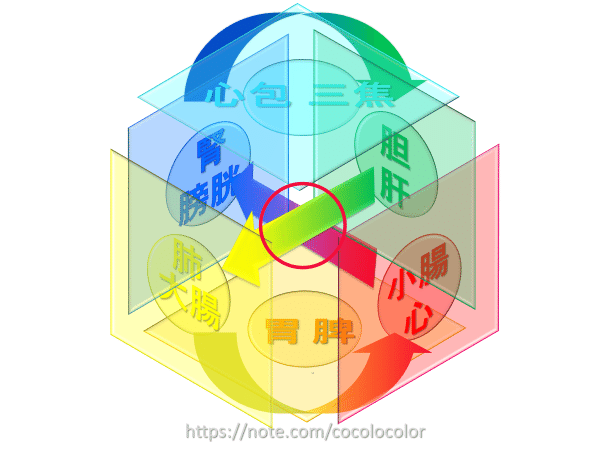

これを、少し専門的になるが、東洋医学の経絡流注に沿って配色すると、ゲーテの色彩環に非常に近い流れとなる。

なぜ、ゲーテの色彩環を反転させたのか。その理由はここにある。東洋医学の経絡流注の流れに色彩環をマッチさせたのだ。ちなみに中央の赤丸に配置される色味は手前側が「黄緑」、後ろが「赤紫」となる。

この辺りの解説も、詳細は後述する。

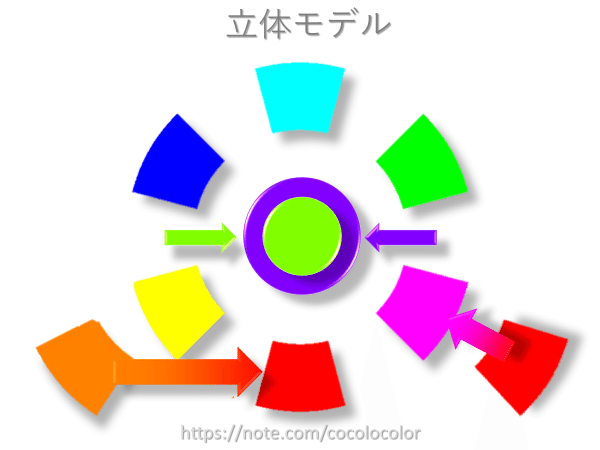

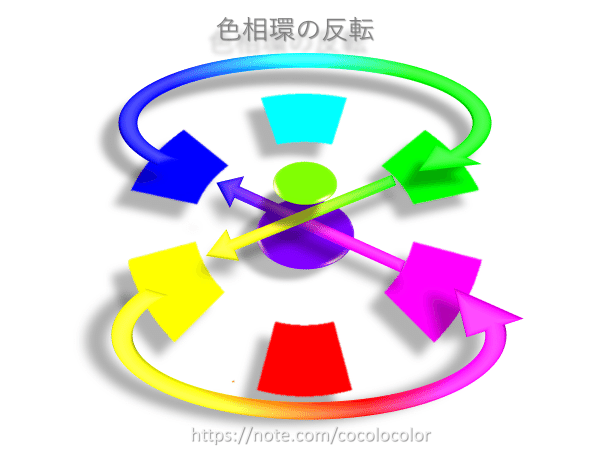

ひとまず、現代の色相環に当てはめ、その展開プロセスを見ていくと下図のようになる。

① まず、左側の色相環の上部を反転させる位置は、前回解説した通り、矢印の「黄緑」と「赤紫」の部分。反転後、二つの色味は捻れ中央に配置される(右側)。(右側の図では中間色は外している)

② さらに、経絡流注立体モデルの色相環を一般的な色相環に相関させるため、「橙」を「赤」へ、「赤」を「マゼンタ」に変更する。こうして立体モデルの基本的なこころの色相環、心色相関ができあがる。

ちなみに、周囲の色味は上下、中央で補色の関係になっている。

次回は、さらに、加色法と減色法の関りを中心に解説を行う。

いいなと思ったら応援しよう!