『哲学』の散歩道 SEASON3 「こころ観のこころみ」 Vol.5(2080文字)

哲学の散歩道 season3「こころ観のこころみ」では、身近な話題を通して「こころ」を見つめ直す、その世界観を提言する。それは、主観と客観の景観、主体と客体の正体のそれぞれを見出す作業だ。

「社会」と「心理」

1)個々人と集団の違い

さて、季節はすっかり秋を迎えてしまったが、前回は「主/客」の境界について、図説を交えて解説をした。

今回は、「個々人/集団」の視点から「主/客」の見え方を論じていく。

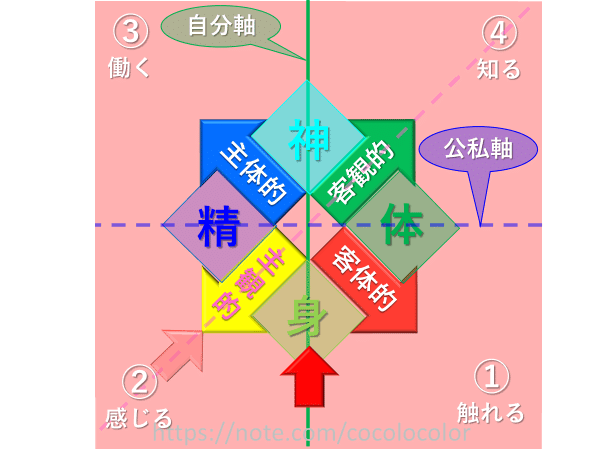

その前に少し解説を済ませておくことがある。下の図のように、自分軸を中心とした見立てにすると、①と②、③と④のように、「身近」なものと「神」的な、もっとも身から遠い存在までが見えてくる。

そして、この境界に存在する、つまり「身」と「神」の間にある「精」と「体」の二つによって、この領域は分断されている。

ここで、少し思考を整理しよう。

この図は、最終的に立体的に解釈していくことになるが、それには集団と個々人を見通す視点が必要になる。

その前にもう一度、繊細な部分を確認してみよう。

「身」を支える左右の矢印は、黄色の主観と赤の客体がある。これはもとより、「身」の本質的な見立てを表現している。全てを見てみよう。

主観であり客体であるもの。

それを「身」と定義する。同様に、

客体であり客観であるもの。

それを「体」と定義する。また、

客観であり主体であるもの。

それを「神」と定義する。さらに、

主体であり主観であるもの。

それを「精」と定義する。

ここで「体」と「精」を見てみよう。すると、客体でもあり客観でもあるのは「体」であり、主体でもあり主観でもあるのは「精」である。

この二つはある程度は理解できるだろう。私の身体は、「身」でも「体」でもある。つまり、「身」の方は、主観に近い精神的な一面もある。そして客体を支えるものでもある、という具合だ。

さて、未だピンと来ないのは、これらが個々人と集団の両方に関わるということだ。

2)公私の境界

その前に、「精」と「体」の境界がどのように何と関連しているのかを見ておこう。

「精」と「体」を分かつのは、「公私軸」である。「私」と「公」を分かつ、この部分が分水嶺となっているのだ。

同様に「公私」の境界があるなら、「個人/集団」の境界もある。実は、その境界はこの図の一面がそうなっており、立体的に捉えない限りは、見えにくいようになっている。

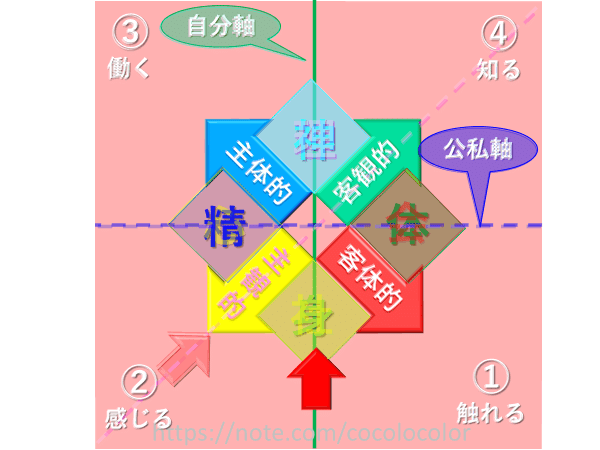

敢えて、その違いを図に乗せれば、「主/客」を分類するカテゴリー自体にも変更が必要になる。それを次に図示しよう。

「精」「神」/「身」「体」と同様に、「心」「理」/「社」「会」が何を意味するかというのが、この論証を制覇するにはどこまでも付きまとってくる。

先ほどと同じように、

主観であり客体であるもの。

それを「社」と定義する。同様に、

客体であり客観であるもの。

それを「会」と定義する。また、

客観であり主体であるもの。

それを「理」と定義する。さらに、

主体であり主観であるもの。

それを「心」と定義する。

しかし、現段階では、これらを一つの「サイン」として、単に違いを見る形でぼんやりと見つめて欲しい。

正確な意味は、この論証が大詰めになるころに見えてくるに違いないからだ。今は、ぼんやりだ。

3)集団と個々人を分かつ層

さて、ぼんやりといっても、意識してほしいポイントはある。それが、「レイヤー」というものだ。集団と個々人を分かつ、「レイヤー」。

まさにそれを見抜く千里眼が「霊や~」なのだが。

冗談ではないが、このレイヤーとは「相」あるいは「層」のことだ。

つまり、重なり合っているという意味と捉えてもらってよい。

「個々人/集団」には、常に、個々人を下支えするベースを担う「場」があるということだ。

これが、「集団」の「心」「理」/「社」「会」である。

図説的には下のようになる。これは「層」が重なっている。階層状になっているという具合だ。

ここで、一般的な話をしておこう。

特に「集団」には二種類の見立てがある。つまり、客観には二人称視点と三人称視点があるということだ。

まず二人称視点での客観は、「今から自分が相手にしようとしていることを自分が誰かにされたらどう感じるか、相手の視点になって考える」視点である。これはコミュニケーションで使われることが多い。

もう一つの三人称視点での客観は、自分も相手もその他も全て外から眺め、全体を俯瞰する視点である。こちらはコミュニケーションで使われることよりもビジネスや研究、論文のように、感情を介入させず考える場合に使われることが多い。

これらを、上図において解説すると、二人称的な客観は「体」三人称的な客観は「会」となろうか。

「身」を下支えするのは「社」

「体」を下支えするのは「会」

「精」を下支えするのは「心」

「神」を下支えするのは「理」

全てにおいて、二人称的な視点と三人称的な視点を考慮することができる。

つまり、「身」を見る視点は二人称的、「社」を見る視点は三人称的などだ。

これらの「レイヤー」について、また次回解説していくことにしよう。

いいなと思ったら応援しよう!