『哲学』の散歩道 SEASON2 Vol.3 『思考のこころみ』 自我と存在(3)(4626文字)

Ⅱ.「意味の場」と「存在の場」

に跨る「底」とは

そもそも、「自我」の捉え方が、西洋と東洋では異なるという前提がある。それは、言語の違いによるものが大きいだろう。マルクス・ガブリエルは西洋哲学史には非常に長けてはいるが、東洋の主語のない風景に溶け込んだ己の見立てには、一定の感覚的隔たりがあるに違いない。

ここで述べる考えが、西洋哲学史の思考変遷を構造的に解釈する論拠になり得るか、また、西洋哲学にどのような影響をもたらすか分からないが、そもそも思考そのものの「自分」や「自我」、そして「私」や「己」「我」の捉え方が異なることが原因で、「意味の場」と「存在の場」に跨る「底」に配慮しにくいことがあるのだろう。

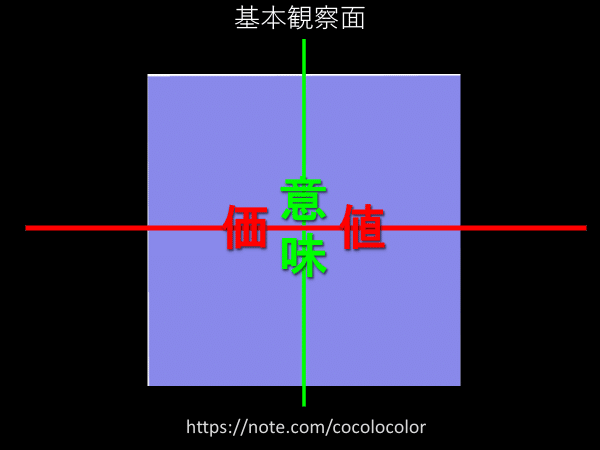

これは、「真実」「意味」「価値」のところで触れたように、「意味」は緑のラインとして現れている。「場」というのは、端的に「領域」として示すことができる。

その世界の意味を単に追求するだけではなく、そこから「世界」をどのように意味付けしていくか、そのことを問われている。

本書にもあるように、存在とは「意味の場」であり、多様な仕方で現象する一つひとつに、意味の場を持たせることで、さまざまな物それ自体(事実)とともに現実をなしているという。

これを聞いただけで「ピン」ときたら、かなりの実在論フリークだろう。

実際、この概念を基に、私たちが「世界」と表現している事象を問いただす内容となっている。

このテーゼと共に、前回お話した、事実と真実の違いや、自我とどのように関係するのか、思考を巡らせていくことにする。

① 意味の場所

くしくも前々回、意味の場所という見出しで、最後に三つの側面、「真実」「意味」「価値」の「三つの場所」を論述した。

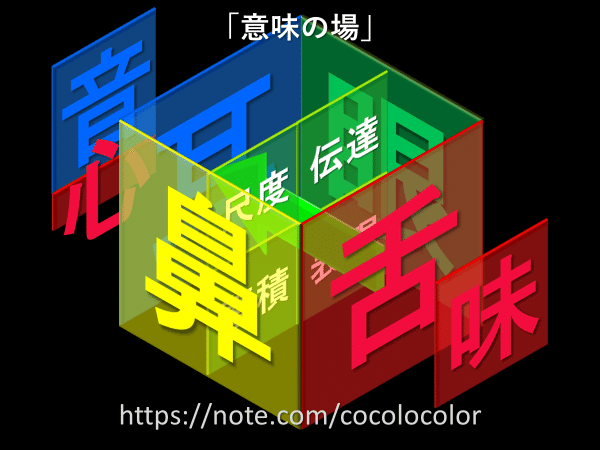

マルクス・ガブリエルが描いている「意味の場」とは(本書p301(2)本書のキーワードの訳語について)「Sinnfeld」としている。そして、訳者は文脈によって「感覚」、「感性」の訳語も用いているという。したがって、この「意味の場」は感覚領域の語彙に近いと考えられる。したがって、こころの立体モデルにおいては、やはり「感の面」と考えても差し支えないだろう。

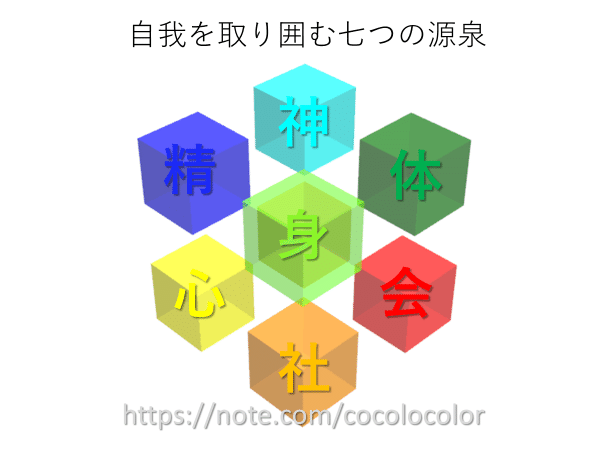

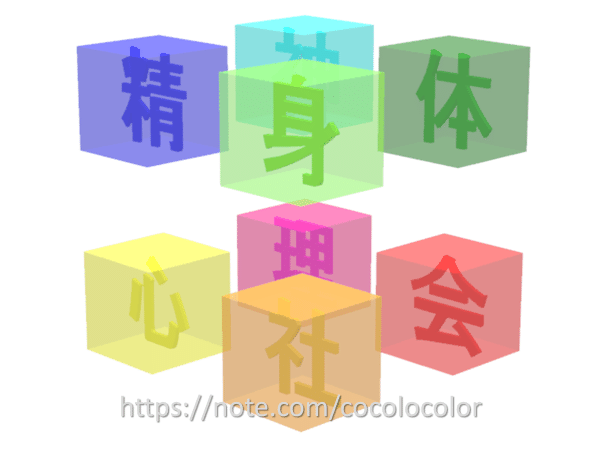

また、「世界」に関する解釈であるが、幾何学的に見ると、その理由が比較的単純に理解できる。中心に出来上がるキューブ「身」(立方体)を中心に、奥行の立方体も含めて周囲に7つのキューブが出来上がる。それは、まるで中心を取り囲むように存在している。これらが「この自我」の源泉である。

マルクス・ガブリエルは、「世界」は在りえないと言ったのは、突き詰めれば、この源泉となる領域全てを、私たちが認識することはできない、と解説しているとも解釈できる。

詳細については、また説明することにするが、周囲の領域が「自我」(自分)に関与することになる。

本日は「意味の場」についてだ。

② 「底」の存在

その前に「底」の解説を少ししておく。

復習になるが、存在論と認識論の二元論的解釈では、いずれも自我の中心核に当たる「底」の部分が見えておらず、その部分の中心にある、自我(己)の部分も見えない。

存在論と認識論は「己」の位置という視点を持ち合わせていない。「底」全体の眺め(View)があれば(「感の面」を意識していれば)、自分の位置を確立できる。

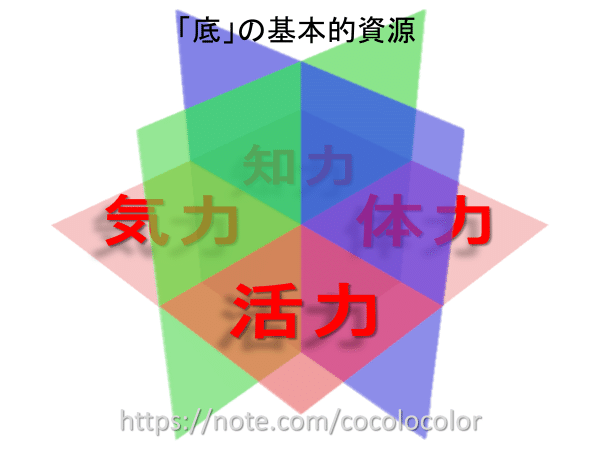

「底」を認識して初めて自分が「存在」する足場が見通せる。そしてそこには4つの基本的な資源があることに気付く。その資源の一つは、最も手前にある、身体の我が身のベースになっている「活力」である、そして時計回りに、気力、知力、体力となる。

また、この部分は、身、体、精、神、という圧倒的個々人のバックアップ(下支え)に関わる。

それは当然のことながら、個々人のエモーショナルな部分に関与するからである。

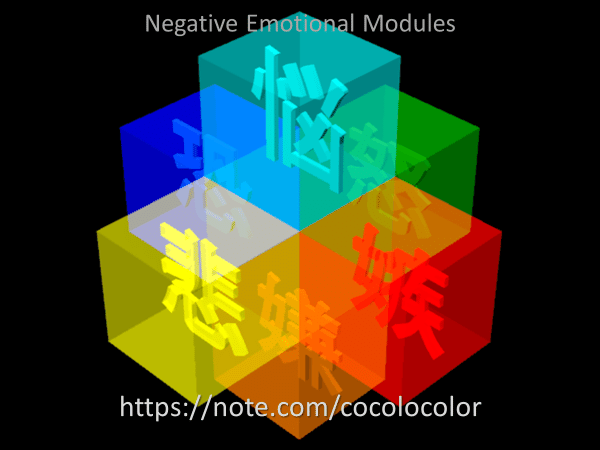

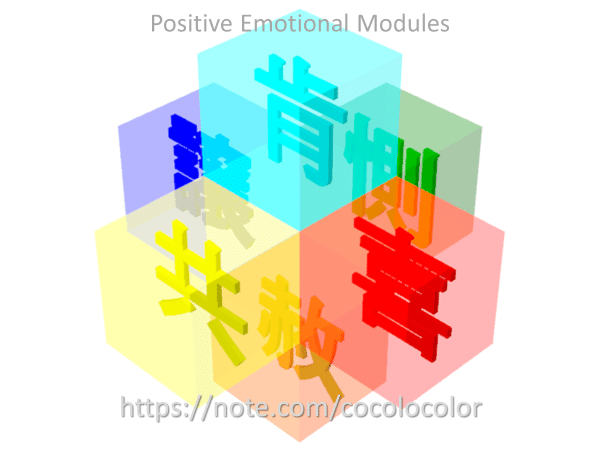

立体モデルでエモーショナルな部分を図解で表す。

エモーショナルな部分の立体モデル、エモーショナルモジュール

エモーショナルモジュールの中心軸上部の立方体を、個々人の「思索のフェーズ 」という。

※1 フェーズとは一つひとつの立方体を指す。

ここは、個々人が思考と感情と意志を統合させる「場」である。一方、中心軸の下部は、集団における思考、感情、意志を集約する部分である。ここが討議(議論)の「場」と関連する。

集団における振る舞い(下端)と個々人の振る舞い(上端)は、政治家がよく「ぶれない」というように、これらを担う中心と、それによりコントロールされるこの軸を言っているとしてよい。

ここに「ぶれ」がなければ、個人の理念は、従属する集団との間で相違なく行使できているはずである。

逆に、個人では戦争反対と言っていても、集団における振る舞いが、周囲の同調圧力などによって、自分の本心が簡単にゆがめられ、戦争を容認してしまうような場合、相当に「ぶれ」が生じていることになる。

また、会社の上司が、部下と個人的な「場」で意見に賛同しても、役員会議の「場」では意見を翻し、上層部の意見に同調するような場合も「ぶれ」がある。

まず、考え直すことは、基本に戻ること。つまり、二元論的思考から目覚め「底」の存在を意識することである。そうすると、先を見通す視野を獲得でき、先見の明が生じる。意味の中に、二つの留意点が生まれてくる。

まず、認識論、存在論的な二元的考え方で意味を見てみれば、それは、お互いパラレルな関係でしかない。しかしここには、認識と存在を際立たせる「価値」があると見做す視点を持つ。

この「価値」を通して、「真実」や「事実」の前後関係、「意味」「=」の左右関係、そして、「欲求」や「情動」に関する「価値」の上下関係が分かってくる。

この関係性を私たち生まれながらにして、ジャイロスコープのような平衡術として備えている。それがマインドの全体像だ。(ただし、マインドのコアモジュールは少し形が変わっている。これについては、また後程触れよう)

大きく分けて、マインドモジュールとエモーショナルモジュールの二つが関係し合い、私たちの心、心情を生み出している。

認識と存在に跨る「底」を意識することで、自我(自分)の位置を確立することができる。認識的な「意味」と、存在的な「価値」を結ぶ「底」。それを意識することが意味と価値を見出すきっかけとなる。

③ 「意味」と「価値」

そこで本日は、後半、「意味」について話をしていく。

認識論と存在論もこの価値論と非常に密接に関係することが分かる。しかし、その価値というものは、今まではあまり意識されなかった。

「底」が見えにくいということは、価値の意味も価値の現実(存在)もつかみにくいことになる。

意味そのものは価値を伴う。意味と価値が現実を変えていく。この関係性は、感覚的には良く分かるはずだ。

価値と現実(本当のこと、事実、真実)、その間を取り持つのが意味であるといっても良いだろう。ただこの場合は、私たちの意味の中で、奥行 を感じる必要があるだろう。

※2 これについては、また次元論のところでお話をしよう。

意味は、日本語で言えば、「意」と「味」である。意の文字は、「音」に「心」と書く。そして「味」は「口」に「未」は、枝に茂った新緑を表わし、最も味わいのよいところ。このような文字の成り立ちから、一つのインスピレーションを得た。

音は聴覚を表わす。聴覚的なところは東洋医学的に左上。そして味は舌、舌は東洋医学的に味覚に関与し、それは右下になる。この左上から右下、右下から左上の関係性が意味の本質である。

意味は、「知の面」を境に、左右に分かれる。左右の関係性つまり「=」が意味を作り出す。そしてここに認識(論)が関与する。

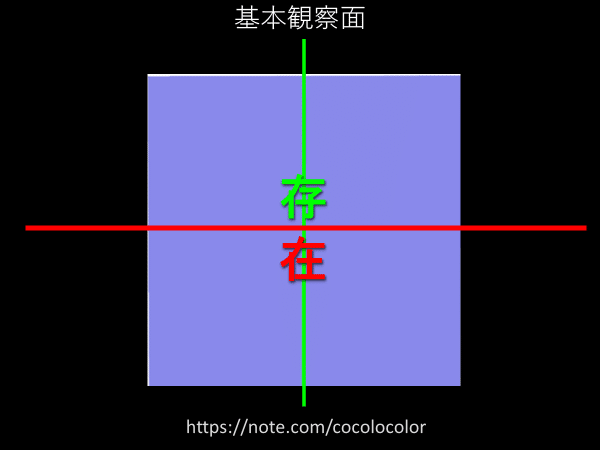

④ 存在の基底「在」

その構造を裏打ちし、「感の面」をベースに基本四象限(青の面「基本観察面」)に関与するその十字の文字の縦軸が「存」であり、横軸が「在」である。

「存」は、なにかをご存じですか?というように知っているかを問う。これは一つの能力として認められる。能力によって私たちは思考することも記憶することもできる。すなわち思考は言葉が原初である。

一方、「在」とは、「才」に「士」を組み合わせた形。「才」はもともと神聖な場所、神のある所を示す文字で、これに「士」(小さな鉞(まさかり)の頭の形)を聖器として添え「才」を守り、神聖な場所であることを確認する。「才」が「在」のもとの文字で、「在」は神聖なものとして「ある」の意味になった。

単純に象形的にも、「土」から神を祭る神聖な「大地」をイメージしてもよい。つまり、「在」は大地で、「存」は能力。

たとえば、大地に種を蒔くと環境要因さえ整っていれば、その種は芽をだす。そして実がなる。それが事実、真実だ。種の能力「存」と大地の「在」が相俟って実を結ぶ。自然の力や「命」の萌芽は「神」の顕現であり象徴である。

ではなぜ、このような「感の面」の存在が、西洋的な認識論や存在論では、捨象されるのか。それは、幾つかのことが考えられる。

ここで、際立った理由として非常に特徴的に見出されるのが「主語」の存在である。主語を置くとは、「私」を自らの目線ではなく、自分より上の視点から俯瞰することで私を見る原理に基づく。

それは、私を通して見ているようで、私の目線で見ているわけではない。鳥観図的な見方で、ある意味主体をなくしているのである。

⑤ 主語という幻想

私たちにとっては叙情豊かに聞こえる有名な一節、川端康成「雪国」の原文と英訳をみてみよう。

国境の長いトンネルを抜けるとそこは雪国であった。

私たちには、瞬時に汽車の中から見ている自分を想像し、その情景が目に飛び込んでくる感覚をもつ。ここで英訳を見てみよう。

The train came out of the long tunnel into the snow country.

明らかに客観的に見立て、トンネルから出てきた汽車を主語として成り立たせた鳥観図的な見方になっていることが分かる。

汽車は長いトンネルから雪国にでた。

より客観的に見立てることにより、私の主座や主体が葬り去られているのだ。これをどのように情緒的に解釈するかは、その人次第ではあるが、英語は、鳥観図的に見立てる傾向があるのだ。そのため、わざわざ私「I」という主語を設定するのである。

「I」(私)と言っておきながら、実は「私の視座が無い」という、このパラドキシカルな関係を見て取るならば、今まで、なぜ「底」が捨象されていたかが分かるだろう。それは、大地の目線を失っているということ。これを前著の金谷氏は次のように語っている。

英語は「神の視点」、日本語は「虫の視点」

この「神」には大きく二つの解釈を加えなければならない。

ひとつに、この「神」は鳥観図的であることのたとえであり、決してそこに「自分」の視座や、主体となるべき「己(おのれ)」の主座がない。

これは正に、「感の面」を見ているわけではないということに他ならない。

二つ目に、この「神」は時間の推移が、「過去から現在、未来へ」と直線的に把握される。上空から見下ろす、スナップ写真のように瞬間を把握して時間の推移がない。

こうしたことで、認識や意味の感じ方、存在や真実、事実の捉え方、それに伴う結果の見方、それぞれが、全く景色の変わったものになってくるのである。

次回へ続く

いいなと思ったら応援しよう!