『品の正体』 第十講 品の構造(7451文字)

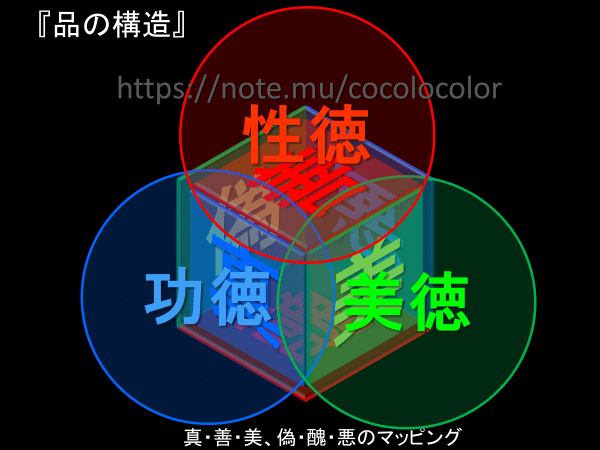

今回で、本マガジンは最終講になります。前回の徳目と「真・善・美」と「偽・醜・悪」の構造的なことについて、今回の「品」の構造でお話できればと考えております。

Ⅰ.マインドの構造としての品

-「自我」「自分」「自己」-

私たちは、マインド内部の構造として、「自我」と「自分」、そして自立した「自己」という関係性を保っていると言えます。

これらの関係性を、もう一度確認しておきましょう。

「自我」というのは、非常に利己的な方向性が強く、もともとそのような力が働く自己中心的で私中心の意識の本質的な力です。

そして、ここでいう「自分」というのは、公に開かれている自立した「自己」と、利己的な「自我」の間を取り持ち調整する「存在」であり、これこそが、公人性と私人性の間の平衡術を担う「場」をもたらしています。

つまり私たちは、非常に自己中心的な立場の「自我」構造を持ち、方や、「己」を大自然に映し、その本質的な摂理を理解しようと努力する、公人的な一面もあります。

この「公人性」と「私人性」の間を常に平衡バランスを保ちながら思考しているのが「自分」という「存在」です。

「自分」というのは、「自然」から仮に「分」かれている「存在」なので、「自分」という言葉になるのです。

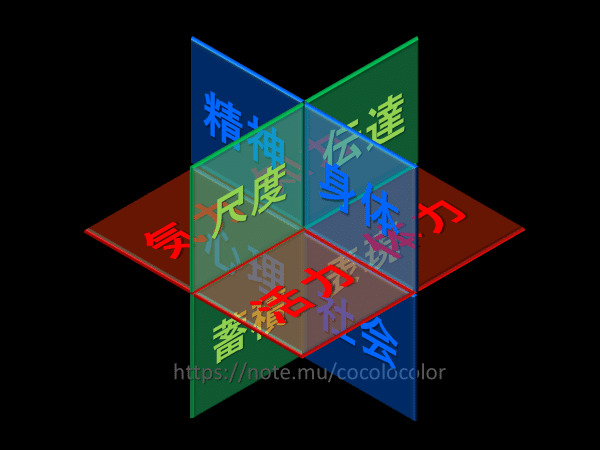

このブログでも少しお話したことのある「こころの立体モデル」を利用して、これらの関係性をお示ししていきましょう。

ルービックキューブを意識していただくと良いでしょう。

中央の「紫」の部分は立体的に見ると、手前と中央と奥に隠れている二つ、合わせて三つの立方体が存在することになります。

そして、この構造を二次元に平面化してみると、中央の紫の部分と、周りの白い取り巻きと、最外周の取り巻きの三つに領域が分かれます。

このように立体的に見ても、平面的に見ても、六角形の部分は三層構造になっており、中心の手前から、「自我」、そして中央の部分が「自分」、最外周そして奥に隠れている部分が「自己」領域になります。

では、そもそもこの構造の中で、「品」を生み出している領域はどこなのでしょうか。「品」を生み出す基本的な領域とはどこにあるのでしょうか。

それは、

「自分自身」

に他なりません。

「品位」や「品格」、そして「品質」を見抜くすべての判断は、最終的に「自分」に関わってきますし、また、自ら「品」の向上を目指すとしても、基本的には自分自身の判断に委ねるしかありません。

当然のことですが、意識や意志、そして自分でも分かりかねるような大自然から与えられた意図も含めて、最終的にそれらを担うのも自分にしかできません。

つまり、「品」を映し出す鏡は、最終的に「自分」自身を察知する能力に関わっているということです。

したがって「品」の向上を目視するために、特に重要なのは、自ら「美」を察知する能力であるということです。

前回お示しした「品の構造」のどの領域が「美」と関与しているかを見てみましょう。

それは「自己」の領域の「美」であり、その「意味」を理解するとき、そこに「美徳」が必要です。それは、主に「悪」と「醜」が担い手となることが、この立体モデルからうかがえます。

そして「自己」領域の「真」は、その「意図」を解釈するとき、そこに「功徳」が必要です。そこには主に「醜」と「偽」が担い手となることがうかがえます。

そして「自己」領域の「善」は、その「意識」をもたらすために、そこに「性徳」が必要であり、そのために主に「偽」と「悪」が担い手となることがうかがえます。

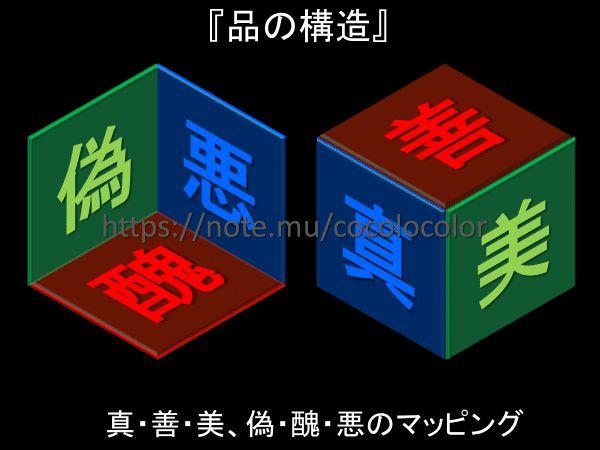

note コンテンツ「悪の根本原理」でもお話しましたが、熟語の「美・醜」、「真・偽」、「善・悪」は、「こころの立体モデル」で改めて解釈をする場合、思考の「能力」、モノゴトの「結果」、心の「状態」として、次のように組みなおす必要があります。

結果=「真・悪」

能力=「美・偽」

状態=「善・醜」

の組み合わせになるということです。

ですから、前回お示しした「真・善・美」「偽・醜・悪」のマッピングが、

「結果」を示す「青い領域」

「能力」を示す「緑の領域」

「状態」を示す「赤い領域」

に分けられます。

右の「真・善・美」は、「秩序の領域」であるため、本来の「自己」(すなわち自然)の領域と同様です。

そして左の「偽・醜・悪」は、「利己の領域」であるため、それは本来の「自我」の領域となります。

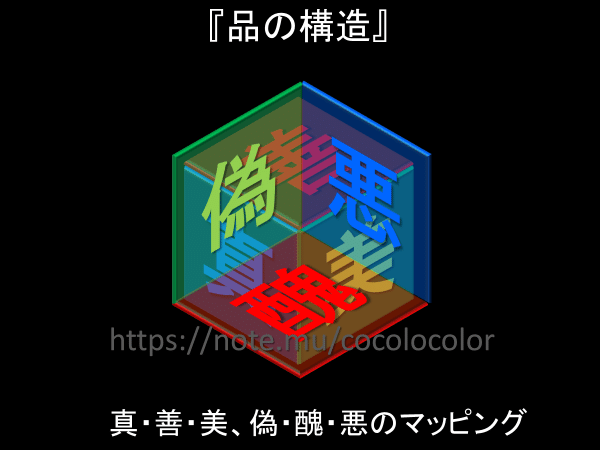

その左右を重ね合わせると、青の文字と赤の文字と緑の文字が互いに向き合う形が出来上がります。

ここから構造的に次のようなことが導かれます。

一つは、「自己」の「美」を「偽」に映し、「自己」の「真」を「悪」に映し、「自己」の「善」を「醜」に映していくという動き。

そして逆に、「自我」の「偽」を「美」になぞらえ、「自我」の「悪」を「真」になぞらえ、「自我」の「醜」を「善」になぞらえていく動きです。

これら「自己」から「自我」、「自我」から「自己」への一連の動きの平衡術とでもいいましょうか、その担い手となるのが、両者を取り持つ「中央の場」、つまり「自分」の存在なのです。

ただ、この「中央の存在」は、きわめて一部の情報しか受け取ることができません。例えば、私人性の「自我」の情報にしても、いったい私の過去にどんな出来事があったか、いわばカルマのような情報は無意識あるいは潜在意識下の問題として普段気が付かない、あるいは気付けないものです。

つまり、人生にどのような「意図」があるのかを、自ら知ることができないのです。

そして、同様に「秩序の領域」にある「自己」の情報も、私たちは公の状況をすべて見ていくことができません。それは、細胞の内部や、「自己」のDNA情報を直接的に知ることができないのと同じです。

これらの情報は圧倒的に制限されており、自ら知ることはで来ません。

しかし、このような制限があるために、非常にピンポイントで情報を受け取ることも可能なのです。

そもそも、私たちが命を紡ぐ作業を、今この瞬間にも絶え間なく続けているという事実に照らせば、それは、もともと知らなくても良いことのようにも思えます。

今、呼吸した酸素が体のどこに入ってどのように使われているのか、今日の昼に食べた食事がどのように消化吸収されたのか、それは「秩序の領域」のごく一部ですが、そのごく一部の領域にある情報をも、私たちは意識することも気付くこともありません。

ですから、それは気が付かなくても良い世界なのかもしれません。

もちろん、情報の種類にもよりますが、私たちがよく気が付く情報といえば、何らかの欲求、特に快感や心地よさ、あるいは好き嫌いなどの感情欲求、あるいは欲望や羨望などの物的欲求、そして嫉妬や妬みなどの悩ましい感情などがあります。

これらのことを仏教では私たちの執着心として「煩悩」と呼び、特に修行の妨げになると訓戒を以て対処してきました。

しかし、何事もバランスが大切なのだと思いますが、このような「煩悩」自体も、それをただ避けようとしたり、それは「いけないこと」だという頭ごなしの理解では、到底それらの感情に打ち勝つことはできません。

むしろ、これら「煩悩」をよく知ることが必要なのでしょう。

煩わしい悩みというものが、特に私たちの頭を悩ます情報として上ってくるのは、むしろ、それ自体が、天の御心やご意志としての大切な情報であり、それらがあることで改心できるという、なかば逆説的な解釈も可能ではないかと思うのです。

私たちは、とかく失敗したことや、表面的に悪いことを単純に判断していることが多く、そもそも、それがなぜ「悪い」のか、なぜ「醜い」のか、なぜ「偽る」のかを深く究明していくことはあまり得意ではないのです。

それは、心情的にも辛いことですし、主体的な行動をとっていると自負している方が、気分が良いからかもしれません。

しかし、実は周囲に流されて、本質的な「自分」を見失ってしまうことが多いのではないでしょうか。

ここで言う「自分」を見失うとは、「自我」の情報を「己」の力で把握する力に関与することを言っています。

本来、ここで掲げている「偽・醜・悪」は、「自我」の探求へ向けて大いなる足掛かりになるものです。

その理由は、先ほどお話した通りで、なぜ、他の情報は全く閉ざされているのに、不快な感情や、嫉妬や、欲望などは情報として挙がってくるのか、という私たちが普段経験している現実的な事実に目を向けていただければ明らかでしょう。

それが、本来、大切な情報だからです。

すなわち、「感情」「思考」「意志」の三つの形態が、私たちの「命」の根源に関与する最も重要な情報であることを意味しているのです。

天の使命とは、まず、「気付くこと」そして、「浄化すること」、さらに、それらをもとに「調和を図ること」の三つです。

結果的に「品」は、それらの構築に深く関与しているものです。

だからこそ、「品位」や「品格」、「品質」というものが、私たちの生活のなかに溶け込み、その「意味」や「意図」や「意識」を纏(まと)っているのです。

まず、「自我」の認識に至り、その指向性や、果てしない拘りや執着を見抜いていく、この姿勢をもつことにより、魂の世界の心根とでもいうのでしょうか、自らが生きている根拠を見出し、そして生き抜くための本当の智慧を見出すことができるようになると考えています。

その根本的な心根を見出しながら、「品位」や「品格」、そして最終的に「品質」に結びついていく結果の側面が見えてくることでしょう。

身を守るために、最も大切なことは、傷ついたことで「痛み」がわかること。このことは、命を守ることに対して非常に重要な役割を持っています。

それは、[からだ]だけのことではありません。むしろ(こころ)の痛みがわかること、このことが大切だと思います。

結果=「真・悪」

「品質」=[からだ]

能力=「美・偽」

「品格」=<あたま>

状態=「善・醜」

「品位」=(こころ)

上記のように「品」については、三つの「口」が示すものを再度整理してみました。

「三宝の詔」は、「仏」「法」「僧」でした。そして、三宝とは「勾玉」、「剣」、「鏡」という三つの宝です。

これも、結果は「勾玉」、能力は「剣」、「状態」は「鏡」として、まとめることができます。

すなわち

「仏」は「美」であり、

その能力は「剣」となり、

「法」は「真」であり、

その結果は「勾玉」となり、

「僧」は「善」であり、

その状態は「鏡」となる。

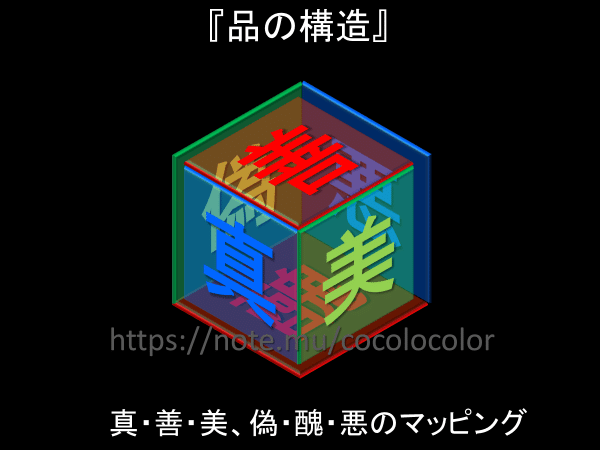

そして、幾何学的な理解として、上図のように、よりはっきりと「真善美」を意識することができるようになるでしょう。

最終的には本来の「自己」である「真善美」が、「利己」の部分に浸透し周囲の状況を見渡す見通しの良い視野を得ることにより、「偽醜悪」を凌駕し(こころ)の中に自ら然る「自然」の境地が現れることになるのでしょう。

Ⅱ.品を保つ「徳目」の構造

最後にこれら「品」を保つために必要な「徳目」について、こころの立体モデルに当てはめて考えて参りたいと思います。

こころの立体モデルについては、このブログの中でも何度かご説明しておりますが、ここで簡単に解説をしておきましょう。

図の中で、精神、身体、社会、心理の四つの部分が基本四象限といい「結果」を示す領域です。これらを「青」で示し『理の面』と呼びます。「品の構造」として、主にこの面は「品質」が示されるところです。

そして、「能力」として「品格」を示す部分が「緑」の『知の面』と呼んでいる領域です。

最後が「赤」で示した部分、これが「品位」で『感の面』と呼んでいます。

これら「こころの立体モデル©」については、マガジンの各シリーズに一貫して解説されていますので、参考にされて下さい。

ここでは「品」に特化して今一度、確認をしておきましょう。

前回お示しした、中央の六角形の部分が「中心の場」として表した部分です。

単純に『理の面』のうちの「身体」が「品質」を総括しており、『感の面』のうち「活力」が「品位」を総括し、『知の面』の「尺度」が「品格」を総括しています。

総括という意味は、それぞれの面の領域のうち最終的に結果として見えやすい場であるとお考えいただくと良いでしょう。

ここでもう少し、前回ご説明した「真・善・美」と「偽・醜・悪」という巡りも含めて解説をしておきましょう。

「真・善・美」では、「真」が「心理」、「善」が「知力」、「美」が「表現」になり、「偽・醜・悪」では、「身体」が「悪」、「活力」が「醜」、「尺度」が「偽」ということになります。

特に「身体」が「悪」となるのは、ここで「身体」が、ただの[からだ]だけではなく、その行動も考慮に入れた動きを表現しているということです。

ですから、行動が結果的に「悪」をもたらす可能性を示しています。

そして、「活力」が「醜」となるのは、ここで「活力」が帰属集団の誤った思想や社会環境によっては、それが「醜聞」をもたらすことを言っています。

最後の「尺度」については、その一人ひとり個々人の考え方が「偽る」方向へいくことを示しています。

「真・善・美」の巡りについては、そのベースの力になる領域が、「美」は「表現」であり、「真」は「心理」であり、「善」は「知力」であるとも言えます。

これには、少し検証が必要なことは否めません。

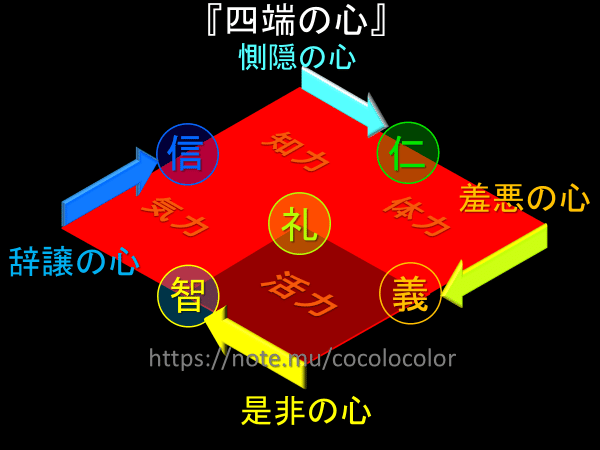

以前『四端の心』のご説明を致しましたが、この立体モデルに改めて表現してみますと、次のような関係になります。

『感の面』に示される、「辞譲の心」が「信」を生み、「惻隠の心」が「仁」を生み、「羞悪の心」が「義」を生み、「是非の心」が「礼(智)」を生む、というように、心の「品位」を保つ方法がベースとしてありました。

今まで、ご説明して参りましたが、私は、最終的にこの「品位」を遵守することが、「品」の基本姿勢であると考えています。

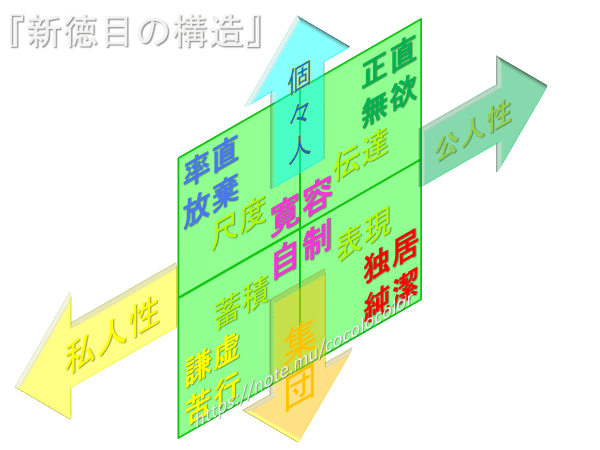

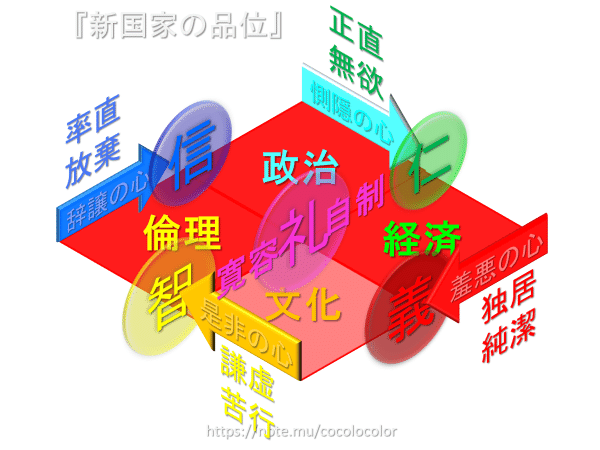

そして、「品格」については、「徳目」がありました。これを、立体モデルにマッピングしたのが、次の図です。

特にご注目いただきたいのは、内部の心象と外部の行為に至る互いの二つの「徳目」が、「品格」の構造を支える「能力」の面、つまり「緑」の『知の面』に載ってくるということです。

シリーズ中盤にもご説明したように、『品の正体』は、まず「品位」があり、次に「品格」を備え、最終的な結果に「品質」が現れるということでした。

つまり、これらの結果が「品質」として見て取れるようになるのです。

『四端の心』が『感の面』に関与し、『美徳』を示す徳目のダンマ(ダルマ)が『知の面』に関与することになります。

これは、私たちが見ている『品』という見立ての中で、最も分かり易い、『品質』をどのように保ち、向上させ改善していくのかというプロセスを見ているということになります。

つまり、最も重要な『品』のベースが『品位』を保つという『品の水準』に関与するもので、そこには『こころ』が大きく関わっています。

次に『品格』の向上に関与するのが『品の状態』を示す『能力』と関わってきます。

そして最後に『品質』を改善するために必要な『品の段階』ともいえる結果で、最も分かり易く『品』を見て取ることができるわけです。

ここまで『品の正体』を明らかにするために解説して参りましたが、『品』とは、こころの水準であり、その状態を保つために必要な向上を目指す能力であることが分かります。

最終的にお示しすることは、本当に当たりまえのことなのですが、当たり前のことの中に、『四端の心』の構造的な理解や、『徳目』と『品』との関係などを『品の構造』として、この最終講でお話をさせていただきました。

私たちが見ている『品』とは、最終的には『こころ』や『マインド』に直結するものであることがお分かりいただけたと思います。

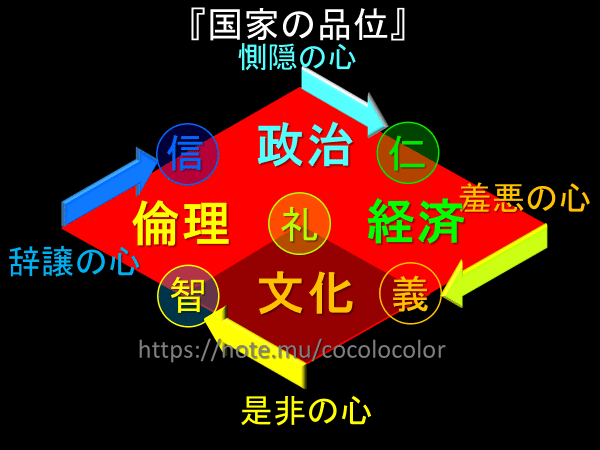

Ⅲ.国家の品格とは

ここでは理論的に『国家の品格』とは『こうあるべきだ』という主張をして、『品の正体』の最終講を終えたいと思います。

1)国家の品位

『国家』を一つの『品』として見立てるときに、今までご説明した通り、「こころの立体モデル」を使用して、次のように総括できます。

はじめに、『心』の領域は、それぞれ下のような『国家』を司る主要なカテゴリーに相当します。

簡単に申しますと、

『国家』の精神は『政治』であり、

『国家』の身体は『経済』であり、

『国家』の社会は『文化』であり、

『国家』の心理は『倫理』である。

といえるのです。

ここに『四端の心』が関与し、『国家の品位』が保たれる構造になります。

2)国家の品格

そして、さらにその上で、『国家の品格』は、『徳目』を配した下のような関係が見て取れます。

(2020年10月19日『新国家の品位』として改変:中心に寛容・自制を配し、独居・純潔が義を為す羞悪から是非に配置された。その他は変化していない。徳目と五常の関係性は今後の検証が必要である。今回の改変では、寛容性に最も赴きを置き、受容という高度な認識が行動変容の要として考えられるため、中心に据えた。)

『国家の品格』という大きな問題は、このような個々人の振る舞いと集団の意識によって成り立っているということを示しています。

『国家の品格』は当然『美』に関係しました。それは、当然『徳目』は『美徳』であるからです。

では、その『美徳』とは何か、それをここでは、仏教の教義でもある『ダルマ』から『徳目』に注目し解説をして参りました。

私たち一人ひとりの『品』も、『国家』における『品』も、それぞれ首尾一貫した『理論』によって貫かれていることがお分かりいただけたと思います。

この主張は、検証が必要であることは否めません。

しかし、少なくとも、「こころの立体モデル」を参考に、私たちが何を考え、何を選択し、どのように判断していくべきかを考える良い機会になったのではないかと考えています。

そして、それを考えていくことが『品』を保つことにつながり、また、『改善』という『善』に結びつくことになるのだろうと思います。

このシリーズ『品の正体』により『品』というものの理解が少しでも深まれば幸いです。

※このマガジン『品の正体』に連載されている他の記事はこちらから

本日も最後までお読みいただき

誠にありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!