『哲学』の散歩道 Vol.19『思考のこころみ』 命題1 思考段階(3886文字)

今回から、「論」哲学の散歩道を再開する。

現在、『霊性の彼方へ』『愛の美学』『自由の哲学』の連載をしているが、note『論』では、副読本的に意識に基づく思考の仕組みを『思考のこころみ』として解説を加えていく。

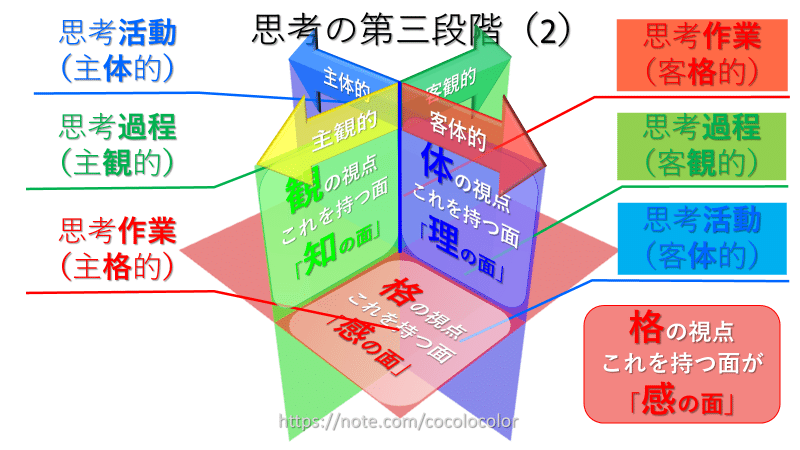

今回は、思考活動と、思考過程、思考作業という三つの思考について、『自由の哲学』の第三章―6内容、さらに『愛の美学』のエピソード1「愛の位置」の参考になる解説を加えることにする。

はじめに

ここでは、整理しやすくするために、こころの立体モデル「マトラー©︎」を利用して解釈を進めていく。

このモデルは、デザインと幾何学のセンスで、シェーマ的に思考の仕組みを知ることができ、言葉の定義を記憶にとどめる一助にもなる。

というのも、専門家でも「主体や客体」、「主観や客観」、「間主観や間客観」などの語彙を、どう理解するか、あるいは私たち専門家自身が、語彙をどう位置付けるか定義付けが難しい場合がある。

そして、単に言葉の仕組みや定義を記憶することに特化した場合も、これから説明する解釈は相応に役に立つはずである。では、本題に入ろう。

1)思考の第一段階

思考の第一段階は、自意識のみの思考で、いわば主(体)のみの段階だ。この段階は、思考の過程は意識されない。つまり、記憶の無い状態と仮定する。この状態は、乳幼児期をお考え頂ければよいだろう。

幼年期以前の記憶については、あまり定かでないことが多い。この段階は、過去の記憶における比較なども想起され得ない段階である。

主体と客体の分割も不明確な状態で、一説によると、乳幼児は視界に映るモノはすべて自分と判断している。その境界は極めて不鮮明だ。たとえばブランケットをかじっても痛くはないが、自分の指を齧ると痛い。この刺激によってはじめて自分の境界を意識するといわれている。

乳児期の延長線上で、幼年期はその時に生きている。その時になりきりファンタジックな世界に没入できる。

上のシェーマ「体の視点」とは、体の感覚的な印象(見えないもの:中央より左側領域:主体的と定義)や、目に映るものや物質、自分の体など(見えるもの:中央より右側領域:客体的と定義)を分かつ中央の緑のラインがあるのみである。(主体と客体の境界とは、本来の自分自身とそれ以外という、視点の位置自体を意味している。一方、主観と客観は、思考の過程を踏まえ過去、現在、未来の時間軸を通して観えてくる、一種の意識のつながりを意味している。)

つまり、思考の第一段階は、自意識のみの思考であるといえる。本来、主体と客体の違いも不明確。いわば意識の視点のみの段階である。

重要なことは、この段階では、思考活動はあっても思考過程は意識されていない。つまり、中央の緑のラインも意識されず記憶の無い状態と仮定できる。したがって過去の記憶における比較なども想起されない。

そして、緑のラインが思考過程(主観的認知)となっていく。ただ、第一段階では、それが意識されず、いわゆるシュタイナーのいう単なる『思考活動』、素朴な主体と客体の観察があるのみの段階を表現している。

2)思考の第二段階

次に、青の領域に、徐々に緑のラインが現れてくる。これが、思考のラインである。これは、記憶と関連し、軸の要素に言語活動が大きく関与する。言葉が主体客体、そして主観客観を相対的に隔てていく。したがって、このラインの醸成には、言語能力が関わる。言語的理解が過去、現在、未来の時間感覚の輪郭を深めていく。その一方で、記憶の領域がここにある。

次に、上記の思考の第一段階のモデルを回転操作する。この際、私(自分)の視点の位置は変化しない。視点は、単純に青い領域の中心点にあり、ゆっくりと回転ドアが回るように、中央の緑の軸を中心に回転をイメージして頂くとよいだろう。操作的には、自らの視点を、左にずらし緑の軸が面であることを認識することもできる。

令和5年8月21日追記;なぜ回転の妙技が生じるのか。素朴な疑問であるが、ここには、自然界の回転の本性が関わっていると直観している。これは一つのモノの姿見を観察する際に、すでに私たちが物見周りを観察しているのと同様な視線の動きが、記憶を構成する構造自体に生じているといってもいいだろう。お分かりいただけるだろうか。

これは、確認のための働きとでもいおうか。生命の基本的欲求であると考えて良い。創世記「天地創造」の物語と同様、神が「全てを見、そしてそれが満足すべきものであると思われた。」とする行為と同様であり、また、これが思考活動そのものの源泉でもある。

このように、回転してはじめて、『思考過程』が発動される。思考過程は記憶とリンクし主観的な見立てができるようになる。一方で、主体的な原感覚(見えない体感覚)は図に示すように裏から思考過程を支えるように作用する。つまり、より感覚的な記憶の中に自分を置けるようになる。

すなわち、過去の記憶が次第にしっかりする段階だ。また、客観性も出現はするが、未だ図のように客体の影に隠れる形であり、その全容は見えにくいままだ。

令和5年8月21日追記;一般的に客観的な態度をとれるようになるには、主観的な態度をとるより段階としてはるかに思考的には高次である。つまり、客体的思考活動に影響されてしまう。この思考活動は、客体として謳っているが、本質的には自身の身体性に大きく関与している。単純に身体から伝わる、「痛み」「心地よさ」「触れる感覚」などにより、その感覚が共有されることにより、客観性が生み出されていくのであり、基本的には「主格」と「客格」の出現を待たなければ、客観性は出現しない。

この客観性を見出すには、次の思考の第三段階を待つ必要がある。

3)思考の第三段階(1)

この段階で、「格の視点」を持つ、つまり「自我」が確立する。自分があると自覚できる。あるいは自分とは何者か?という意識が芽生える。この第三段階では、底面に出現する、赤の「感の面」が「自我」の源泉を構成する。「感の面」は「格」を構成するために必要な意識を形成している。

先ほどの「意識水準」の定義をここで示しておこう。

「意識水準」とは、昏睡、覚醒、睡眠、夢見、などの「意識」とは異なり、私たちの普段使う「言葉の理解」の深まりによる変容を表す。したがって、医療分野などの臨床で使う意識レベル(水準) GCS(Glasgow Coma Scale)や JCS(Japan Coma Scale)などとは異なることをご了解頂きたい。

ここで使用する「意識水準」は、様々な認知のラインと考えていただくと良いだろう。例えば、言葉は一度理解すれば、認知的障害などが出現しない限り、またアクセスすることができる。

これを認知の恒久構造というが、ここで言う水準とは、特に概念化された言葉の理解度を表現する語となる。特に抽象的な言葉や認識において、その理解度を水準と表現している。

つまり、「格」とは、「主格」を担う構成要素を生み出す場である。

また、ここで「主格」に対して、あえて「客格(きゃくかく)」という言葉を使う。二つの言葉は、一見すると違いを見出しにくいため、あまり一般的には使われない。

その理由は、このシェーマで後に示すが、主格に対して一部分が同一のエリアを指すことになるからである。

つまり構造上、主格=客格の部分が出現するためで、これについては次の、思考の第三段階(2)で説明する。

4)思考の第三段階(2)

シュタイナーが言う、「思考作業」とは、下の図のように、主格的な認識から、より客格的認識を持つ意識を言う。

この客格という言葉をあえて使うことで、今まで意識されなかった、ある部分を認識することが可能となる。

ここが、『愛の美学』でいう「愛の位置」と関連する。この図では、「中心を穿つ軸」になる、三つの軸が折り重なる中心を通る対角軸でもある。

それが、「愛の弓矢」の正体だ。

主格的な立場から客格的な場へ移る。この主格と客格の平衡術が、「人格」さらに「霊格」にも関与する。本来、自愛とは、単純に「主格」=「客格」の意識のことを言う。

それは他人 を愛おしく慈しむことに他ならない。自己愛は、己を中心に見取る語彙である。そして、「己」の作用は非常に重要であるので、自己愛もまた自らを認識するツールとして同様に大切だ。

※1 ここでの他人とは、自分自身の中の他者のことである。「我ー汝」の「汝」にあたる。(令和4年6月22日追記)

現実にこの「=」を認識するには、かなりのハードルがあることも事実だ。愛の位置はもともと、始めから中心にある。しかし、それは、「性」の理解と共に「愛」の位置が変化していく。

結果的に中心に据えられているように見えるのだ。

これは、前回、次元の話で出した図であるが、ビッグバンの爆発により、私たちの世界は、現時点で拡張の局面にあるとされている。

しかし、その前は世界はどのようなカタチであったかを、現代科学は不問に付す。

大きな巡りの中で、もし収縮するフェーズがあったらなら、限りなく収縮しそして爆発したということも考えられ得るだろう。

まさにこの衝動的なパワーを底支えするエナジーの源泉の中心に「愛」の力があると考えて頂いてよいだろう。

それが中心から興(おこ)る力。それが、すべての力の根源「愛」の作用である。

今後は、折に触れ中心を穿つ「弓矢」の正体と、その「的」の解説していこう。

次回は、意味と価値と真実のお話しをしていく。

※このマガジン『哲学の散歩道』に連載されている他の記事はこちらから

いいなと思ったら応援しよう!