ニュートンとゲーテ「性格」と「強み」 ⑨(1599文字)

マガジン『響ひびき』「こころ音の郷」は、こころをどう捉えるか、水面に映る空の色と水の色のような、心に映る感情の故郷を探ります。

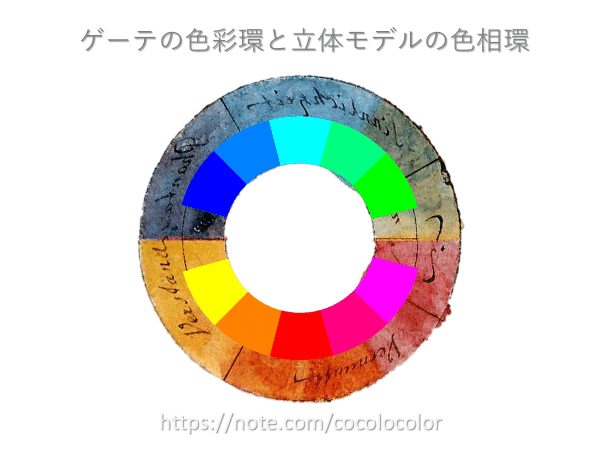

前回までは、性格傾向について、ビッグファイブやキャラクターストレングスの解説を中心にしたが、今回から、色彩との関連、特にゲーテの色彩論の展開についてまとめる。科学的根拠なしとされる彼の構築した色彩環本来の姿と、深淵な感情や性格とのつながりが最終的に見えてくるだろう。

1)色と色調

—ゲーテの色彩論と現代の色相環―

ペーター・シュミットによる「ゲーテ色彩象徴」(岸 繁一)より

ファウストの一場面でファウストがワーグナーに夕景色の美しさに注意を促す場面「ごらん、夕映えの光に染められて、緑に囲まれた百姓家が輝いている」の、赤と緑は相互に要求し合う色とする色彩現象の法則が適用されているからである。

ゲーテは、赤と緑の補色関係に着目し、黄と青を混合することで緑が生まれ、高進 することで深紅(赤紫)が生まれるとした。そして暗闇では、黄色はより白く、青はより黒く見えるとしている。

※1 高進(Steigerung)とは独特な言い回しだが、色同士の対立関係、たとえば青と黄が濃くなると赤みがかった輝きをおびるという理論。

これらの記述から、ゲーテは特に黄と青に着目しているようにも見える。黄と青を消極的な組み合わせと表現した。

ゲーテの色彩環と現代の色相環を重ねてみると、かなり相関している。少なくとも、私にはそう見える。因みに色覚検査は正常だ。

ゲーテのそれは、あくまでも生理的で主観的で直観的な色彩である故、現代のそれとは趣が異なるが、その観察眼は極めて秀逸だ。

青色と黄色から、混合の緑と高進の深紅を導き出し、現代科学の色相環と光の関係を大まかに炙り出している。

上図は図説解説の都合上ゲーテの色相環の全体を反転させ深紅のマゼンタを上に置ている。

ただ、ご覧のように、青色はシアンであり、ブルーではない。また、深紅はマゼンダであり、レッドではない。これらの認識をどのように解釈していくか、次回以降に解説する。

また、色相環は二つ仕組みの色味を含んでいる。一つは減色法、もう一つは加色法だ。

減色法とは、たとえば上図のように、緑(G)、赤(R)、青(B)の光を放射すると中心は明るい白(W)になるというものだ。ちなみに、当然下地は白であり、周囲は暗い方が色味はよく見える。

一方、加色法は、上図のように絵具などの色材、マゼンダ(M)、シアン(C)、黄色(Y)を混ぜると、中心が黒(K)になるというものだ。この場合も下地は白が基本である。

そして、減色法と加色法は全く性質が異なる。

強いて言うなら、加色法を観察したのがゲーテであり、減色法を観察したのがニュートンと言えるだろう。

つまり、白を生み出す減色法に対して、白色光を浴びて生み出される反射色が加色法である。同じ色彩の混合だが、減色法は光自体の色味であり、加色法は物体に光が反射した色味である。

2)立体色相環のこころみ

ここで、色相環をこころの立体モデルに組み込むこころみをしてみよう。

上記のように、丁度補色関係にある、黄緑、(左の色相環の左側の赤丸)と紫色(左の色相環の右側の赤丸)を境に赤点線から上を反転させると、右の色相環のようになる。

反転すると、上図(右側の色相環)になる。立体モデルは、右側の色相環の配置を利用する。

ゲーテの色彩環もオリジナルを反転させてみよう。

そして現代的色相環を重ねてみる。

これは独特な展開方法だが、じつはゲーテの闇における観察のヒントから、立体モデルの黄色と青色の位置が決定したことで反転のイメージが湧いた。これは、東洋医学の色彩解釈における五行の解釈にも繋がっていく。

次回は、その辺から解説し、最終的に性格と強みについて感情との関係を絡めながら新たな解釈をこころみていく。

いいなと思ったら応援しよう!