Force-VelocityとTime-Force Curve

こんにちは、

今回は次の有料コンテンツを

理解するために

必要な知識である

Froce-Velocity Curve /力ー速度カーブ

と

Force-Time Curve/力ー時間カーブ

に関しての記事です。

多くのスポーツ、

特にフィールドや

コートなどで行うスポーツ

(サッカー、テニス、バスケ etc)での

成功には

パワーが重要な要素の一つである

ことは誰もが理解できること

だと思います。

では、パワーとはなんなのか?

P= Fvという公式があるように

パワーとは力と速度が

かけ合わさったものです。

そこでこの力と速度の関係を

わかりやすくしたものが

Force-Velocity Curve/ Relationship

というものです。

Force-Velocity Curve

力ー速度カーブって?

y軸が力、x軸が速度になります。

力を出せば出すほど、

速度が遅くなることがわかりますし、

その逆も然りです。

つまり、アスリートが

筋力アップだけを

やって体が遅く感じるのは

当たり前の話だ

ということがわかります。

筋力アップだけを行なって、

速度アップを行わなければ、

体は与えられて刺激に適応していくので、

体は遅くなっていきます。

詳しくはこちらを参考にしてください。

ここで必要なのは

だからといって

力と速度のバランスを

よくすればいいのか?

ということです。

スポーツの現場への半分正しい落とし込み方

ここまで読んで

自分のようにせっかちな人なら、

筋力とスピードを上げていって、

満遍なく鍛えていけば

パワーも向上するしそれでいい!

となるわけです。

しかし、選手のキャリアを

預かる専門家の1人である

S&Cコーチとして、

ここでこの情報を

しっかりと吟味しなければいけません。

確かにMorin JB and Samozino P et.,al.(2016)などの

研究により理想となる力と速度の関係を

求めることができるようになりましたし、

オフシーズンに理想の力と速度の関係を

求めることは非常に意義のあることがある

と思っています。

しかし、自分はそこから先がある

と思っています。

それは競技特性上やポジション特性上、

さらにはその選手個人の好みに合わせた

力と速度の関係も

考えなければいけないということです。

ここで格闘技の例をとってみます。

レスリングとボクシングを

比較した際に

どんな競技特性上の力と速度の関係が

見えてくるでしょうか?

レスリングは基本的に相手と接近し、

基本的に組んで行う競技です。

ボクシングはその逆に

ある程度離れたところから

相手に殴られずに殴る競技です。

つまり、ここからレスリングとは

相手をねじ伏せる力が必要だ

ということになります。

力と力のぶつかり合いですね。

その逆にボクシングは

相手に拳を当てる速度が欲しい。

つまり、速度と速度のぶつかり合いです。

技術レベルが同等であると仮定した時に、

レスリングの場合、

どれだけ体が早く動こうが

相手がびくともしなかったり、

相手に簡単にひっくり返され入れば

ピンチになります。

ボクシングの場合は

どれだけ筋力があっても

スピードがなければ

相手に触れることすら

できないかも知れません。

ここでまたまた

自分のようにせっかちな人は

”わかった!ほなレスラーは筋力、

ボクサーは速度だけを

鍛えればええんやな”

と思うわけですが、

これも間違いです。

なぜか?

筋力だけあっても速度が遅くなるし、

速度だけでも筋力がない、

つまり動きの遅いレスラー、

パンチの軽いボクサー

という風になります。

それは損となるわけですね。

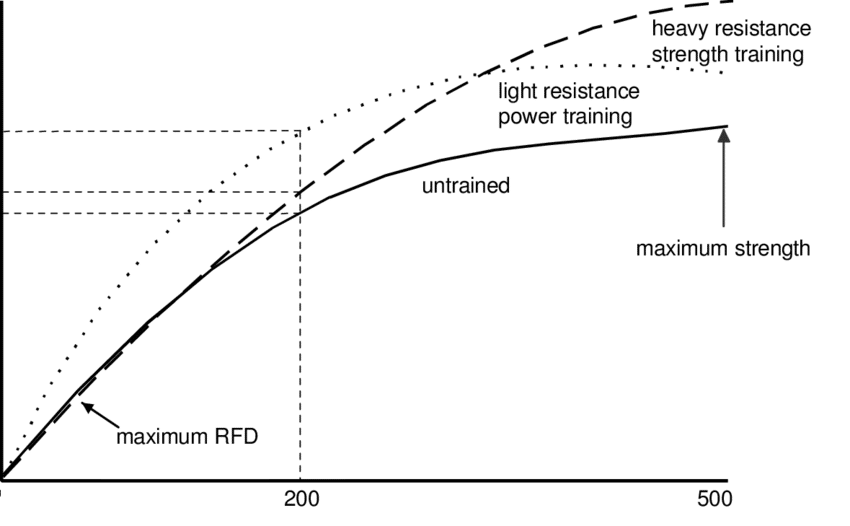

Force-Time Curve

そこで自分は力ー速度カーブ

よりもForce-Time Curveに

注目します。

これはRate of Force Development

ともいわれています。

Time-Force Curveとは何か?

必要な筋力力を

発揮するために

体が必要とする時間を

表しているわけです。

もしくは必要とする筋力を

発揮すための必要な時間といった方が

良いでしょうか?

多くの場合は最大筋力です。

よくみてみると強い力を

発揮しようとすれば

するほど時間がかかります。

つまり、速度が遅いんですね。

逆に軽い力はすぐに発揮できます。

つまり、速度が速いわけです。

一番いいのは短時間で

発揮できる筋力を上げていくことです。

そうするためには

最大筋力を上げていくことが

一つの近道になります。

バックスクアットで

100kg しか上げられなかった、

でも3ヶ月後に

150kgあげられるようになった。

つまり、3ヶ月前の100kgは

100%から最大筋力の約60%までになった

と言えるでしょう。

最大筋力60%ですから、

もちろん150kgより

軽く感じると思いますし、

速く持ち挙げられると

仮定できるかも知れません。

つまり、今までは100kgを

一回持ち挙げるのに

コンセントリックフェーズで

0.3m/sだったのが

0.6-0.8m/sになっているかも知れません。

(バーの速度などは

秒速で表すことが多いです。

これはVBTのポストや

龍谷大の長谷川先生の著書をご参考ください。)

なので、遠回りかも知れませんが

まずは筋力を上げていくことが

必要かなと思います。

そこから速度を上げていき、

パワー、などと

繋げていくことが理想かなと思います。

では、この考えどう現場に

おとしていけばいいのか?

それを次回に紹介できればと思います。

では、また次回。

参考文献:

Morin, J.B. and Samozino, P., 2016. Interpreting power-force-velocity profiles for individualized and specific training. International journal of sports physiology and performance, 11(2), pp.267-272.

Newton, R.U., 1997. Expression and development of maximal muscle power (Doctoral dissertation, Southern Cross University).