地方で事業を起こし、大企業にならない可能性は99.7%

事業について考えた。

というか、ここ最近は毎日考えている。

スタートアップという言葉が持ちはやされているが、少し前はベンチャーという言い方だった気がする。厳密に二つは異なる意味なんだろうけど。

今、日本の経済力が弱くて、もっと強い企業が若いうちからどんどん出てきてほしいというわけで、政府もスタートアップを支援している。

既存の大手企業の在り方を変えるということも必要だし、優秀な人たちがチャンスをもらって構造を変えてしまうような、簡単に言えばMagnificent 7(Apple・Microsoft・NVIDIA・Alphabet・Amazon・Meta Platforms・Tesla)のような企業を生み出そうということだ。

現在、どうも、この取り組みがリソース分散に見えてしまう。

スタートアップを支援したせいで、東大の卒業生は霞ヶ関ではなくてスタートアップや外資に行ってしまうらしい。噂なので真意は分からないけど。

そんなスタートアップも、歪んでいるような気がする。

東京はいいんだろうけど、地方では歪みが見られる。

僕はスタートアップという言葉が好きではないので、事業ということにする。事業を立ち上げる時は、誰かに聞いてみないといけないはずだ。

例えば、とある学生が事業を立ち上げようとしたとする。彼がまったく誰にも会わずに家で引きこもったまま事業を立ち上げることはできるだろうか。

ネットにはゴマンと情報があるので、立ち上げ自体は出来る。事例もたくさんあるので、おそらく走り出すことも出来るだろう。ただし、確率的には大きくならない。

統計データによれば、スタートアップの成功率は概ね10%から40%の間にあり、決して高いとは言えません。

また、日本の中小企業の割合は頭に入れておくべきだと思う。

製造業の場合は「資本金3億円以下または従業員300人以下」の企業を指す。サービス業であれば「資本金5000万円以下または従業員100人以下」の企業が該当する。

2024年版の中小企業白書によると、中小企業は国内に336万4891社あり、企業総数の99.7%を占める。従業者数は3309万8442人で全体の69.7%に上る。

さらに零細企業と言われる小規模事業者についても知っておいた方がいい。

企業数については、我が国の企業386.4万者のうち334.3万者、全体の約87%を占めている。従業者数は、総従業者数ベースで4,614万人のうち、1,192万人の約26%を占めており、我が国経済の中で非常に大きな割合を占めている

零細企業は87%あり、従業員数を零細企業数で割ると、1社あたり3.56人の従業員数ということになる。ただしこれはちょっと乱暴かもしれない。製造業は20名以下を零細企業と呼び、サービス業では5名以下なので、正確なところは分からない。

この情報を信用すると、まず60%-90%の確率で失敗する。

そして99.7%の確率で中小企業になり、87%の確率で零細企業になる。

ちなみにここ沖縄では中小企業の割合は99.9%だ。

では、事業を立ち上げた学生が、時間軸を無視して大企業になる確率を出してみよう。

仮定を元に計算

Step 1: 起業 → 存続・成功

成功率を30%と仮定(中間値)。

Step 2: 成功した企業 → 大企業

成功した中で大企業になる確率を0.5%と仮定。

0.30×0.005=0.00150.30 \times 0.005 = 0.00150.30×0.005=0.0015 つまり、大企業になる確率は 0.15%ということになる。

100人が企業しても大企業になることはない。1000人が起業したら1名が大企業になる。そんな確率なのだ。

おそらく、ユニコーンになる確率はもっと低いし、沖縄では0.15をも下回るだろう。

というわけで引きこもってしまっては、居ても立っても居られないので、家を飛び出していろいろな人に会いにいくことだろう。

そして地方では、この会う人たちの全てが同じ人種という事に歪みが生じる。みんな中小企業か零細企業の住人なのだ。

福岡もそうだというから、日本では東京・大阪・名古屋・京都以外はみんなこんな感じなんだろう。

中小企業の売上の定義が中小企業庁にあったので貼り付けておく。

これによると中央値は1,500万円で、平均は1億8,954万円ということらしい。製造業やサービス業をわけていないので、大まかな数字だ。

つまり師匠と仰ぐ人が、年間1,500万円しか稼いでない可能性は低くなく、1億以上稼いでいるひとはレアということになる。

年間1,500万円で3人の従業員を雇っているとしよう。

ざっくり言っても1人500万円以上の年収にはならない。

事業には経費がかかるので、当然もっと低い。

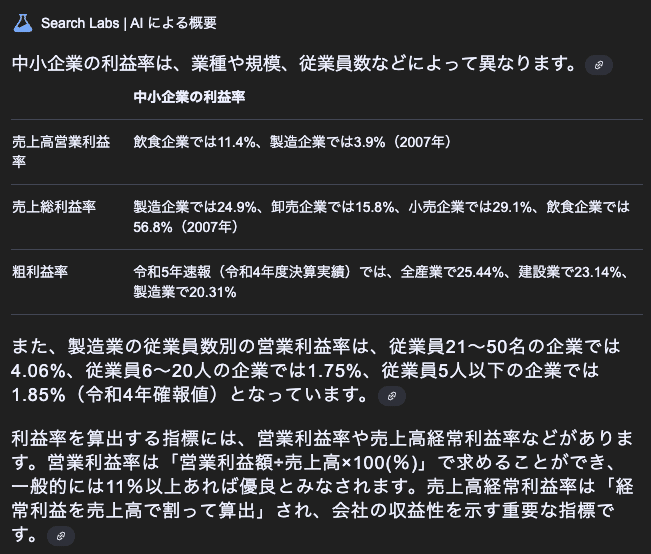

利益率の計算は事業によっても異なるので、AIに聞いてみたら、以下のように出た。

数字が大変厳しいので、この画像の一番いい数字である56.8%を参考にしよう。経費が4割かかったとしたら、600万になる。残るは900万。これを3人で分けると、年収は300万くらいだ。

とてもとても乱暴なので、政府統計データも貼り付けておく。

これで見ると、300万から370万の間に多くが存在すると言えそう。

年齢は42.8歳。

さて、現実はとても厳しいのではないだろうか。

1000人に1人が大企業になれたとして、999人は上記のようになる可能性があるのではないだろうか。

そこで、僕から提案がある。

いきなり大企業を目指すのはやめようぜ、ってこと。

まずは零細企業で1500万を目指そう。年収300万と高くないかもしれないが、足元を見るところから始めてはどうか。

年商1500万の事業者なら、ゴロゴロいるだろう。話を聞いてモデルを真似するのも難しくないと思われる。それが出来たら、スタートラインだと思うのはどうか。

一応、弱小ではあるものの、自分以外に2名をに年間300万を支払えるので、自身はつくのではないか。あとは出来るだけこの状態に早く到達すること。

1年とか2年で1500万に達成できたら次は1億。1億達成できたら、次は5億、みたいな感じで、時間軸と事業成長性と地方の地政学を冷静に捉えながら、見栄よりも安心や幸福を得るようにするのがいいと思うのだけど、ひより過ぎかなぁ。

マッチョスタイルで999人が夢に倒れるよりも、999人が食べてはいけて安心を得られる世界線もありだと思うので、しばらくはこのことを追求したい。

今度は、どうやって1億達成するのかを考えてみたいな。

追記:

スタートアップの成功率をIPOとした場合、1%前後だそうです。

それらをまとめたのが、上図だ。このようにスタートアップの「成功の歩留まり」は1%前後と、非常に狭き門になっているのが現状だ。