物理の勉強方法

1. はじめに

この記事では、物理の勉強法を紹介します。二次試験では8割程度の点数を取ることができましたので、物理にはそれなりに自信があります。この勉強ノウハウが、すこしでも悩める受験生の力になればと思います。基本となる勉強方法は

こちらの記事で解説しています。これがベースとなりますから、こちらをご一読いただけると幸いです。

2. 参考書選び

はじめに、自分にあった参考書を使用することは大切です。ですから、この参考書選びを間違えると、必要以上に勉強に時間を取られてしまいます。実際私も、齋藤氏の「線形代数入門」を使用して線形代数を勉強していたのですがなかなか核心的な理解をすることができませんでしたが、大学の先生が指定している参考書を使用してみたら、すぐに理解することができました。また、その参考書を理解してから齋藤氏の方を読んでみると、そちらの理解も順当に進めることができました。順番が大切なのです。

2.1. 初学者へ

私が一冊目にお勧めするのは、漆原先生の物理の参考書です(私が使用していたころは美少女が表紙だったので、少し今の表紙は見慣れません)。

この参考書が初学者に適している点は、図が多く、直感的に数式を理解しやすいというところです。物理と言う学問は、観察によって発展してきた側面もありますから、幾何的な理解を物理と切り離すことはできません。数式だけを見ていても駄目なのです。また、微分積分を使用しないで説明するため、高度な数式を処理する必要もありません。

このようなことから、初学者には漆原氏の参考書をお勧めします。ぜひ、書店に行って手に取ってみてください。

2.2 中級者へ

漆原先生の参考書が終わったら、次は数研出版が出している「重要問題集」です。

多分、漆原先生の参考書を終えたばかりでは、すべての問題を解くことは難しいです。なので、あきらめずに何度も挑戦してみてください。何度間違えたって、最終的に問題が解けるようになればいいのです。重要問題集を完璧に解けるようになれば、MARCHレベルの問題はほとんどすべて解くことができます。その理由は、重要問題集が非常に網羅性が高いからです。基礎的な問題から、応用問題まで、この一冊で完結させることが可能です。ただ、欠点としては少し解説が不十分なことがあるという点があげられます。

もし、物理の問題を実際に解いていく思考過程を身に着けたいのであれば

こちらがおすすめです。この本は、重要問題集と違って解説が非常に豊富であり、物理の問題を解くうえで必要な考え方を身に着けることが可能です。こちらの参考書をできるようにしてから、重要問題集をやる方が人によっては適している可能性もあります。それは適宜、自身で判断してください。

適切なステップを踏めば、物理は必ず解けるようになる科目です。

2.3 番外

ここでは、共通テスト対策用の参考書を紹介します。ただ、これは私が共通テスト形式の問題がどうしても苦手で必要だっただけですから、もし必要ないと思う方は読み飛ばしていただいて大丈夫です。

まず鉄板の赤本です。

とりあえずこれをやることをお勧めします。ただ、問題なのは途中からセンター試験の問題に切り替わってしまうということです。共通テストは共通テストの形式であり、センター試験と似ているところもあればかなり異なっているところもあります。ですから、センターができたところで共通テストができないということも起こりえてしまいます。

共通テスト形式の問題を多く扱っている参考書は

こちら参考書がお勧めできます。この参考書は問題数も豊富で、かつ、オシロスコープが絡む問題など、一度は解いておきたい問題が適切に抑えられています。赤本だけでは不安な人は、これも加えてやることをお勧めします。

ただ何度も言うように、共通テスト試験対策をすることは必須のことではありません。なぜなら、共通テストの問題は、重要問題集などを解いていくことによって自然と身に着く知識で解ける問題の方が圧倒的に多いからです。ですから、これは「共通テストは自分苦手かもな」などと思うようになったら取り組む、くらいの認識で大丈夫です。

2.4 上級編

物理上級者には、微積物理をお勧めします。微積を使用した物理を理解すると、かなり問題の見え方が変わるはずです。

ここで紹介するのは「理論物理への道標」というシリーズです。

この本の優れているところは、ほとんど大学レベルの物理を解説しているというところです。ただ、解説の流れは非常に自然で、天下り的に解説されているところはほとんどありません。ですから、公式の導出過程を自分で追うことが可能で、これをすると物理に対する理解が非常に深まります。しかし、たいていの大学はそこまでの物理力を要求していません。したがって、ほとんどの場合はこの参考書をやることはオーバーワークになってしまいます。ですから、あまりお勧めはできません。

もし「物理のことを深く理解したい」だったり、受験までに時間があったりする人は、ぜひ挑戦してみてください。ただ、たいていの場合は必要ないです。

3. 物理の問題を解くときに必要なこと

ここでは、物理の問題を解くときに必要なことを解説します。

物理の問題を解くときに必要なことは、物理は図を描く、言葉を書くということです。先も解説しましたが、物理と言う学問は現実世界を観察することによって誕生・発展してきた学問です。幾何学も同様に発展してきた学問ですから、物理と幾何は切っても切り離せない関係にあります。

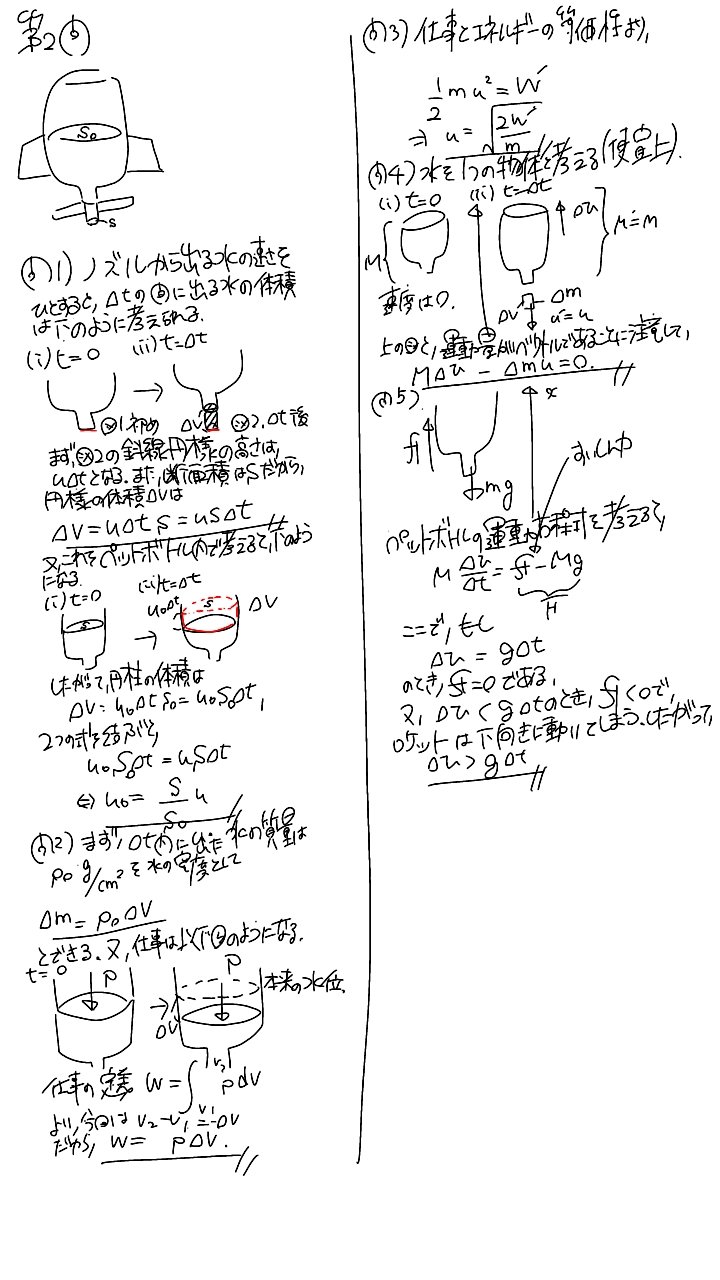

例として、今年の共通テスト第2問目を解いてみます。

この回答には、大切なことが3つほど詰まっています。一つは図が適切に描かれていること、一つは「言葉」を多く書いていること、もう一つは、力学の基本的な考え方に基づいているというところです。まず、図を書くことによるメリットとして、頭の中が整理されるということがあげられます。 頭の中で整理することも大切なのですが、脳の容量は人によって違います。私は脳の容量があまり多いタイプではないので、情報を多く脳にためることができません。なので、ちょっとずつ自分の頭に情報を入れていき、それを「図示」という方法で絵にまとめ、結果的にその絵をみればすべての情報を得ることができるようにするのです。また、言葉を書くことも同様の効果がります。数式だけ書いても、物理ではあまり意味がありません。なぜなら、物理はその数式の意味するところが何なのかを理解していかなければいけないからです。しかし、やはりこの「数式が何を意味しているか」という情報もたくさん頭に蓄積するのは難しいですし、これを適切に放出していかなければまりません。そのときに、言葉を書くことが大切になってくるのです。

これら、言葉を書く・図を描くということは、物理を勉強するうえでとても基本的なことですから、ぜひできるようにしてください。最初はなれないかもしれませんが、段々とできるようになっていくはずです。

4. 分野別の解き方

この節では、物理の分野別解き方を力学・電磁気に分けて解説していきます。

4.1 力学

力学の解き方は、最初に運動方程式を必ず立てるということです。これができるかできないかで、力学が得意になれるかどうかが変わってきます。

力学の公式はすべて運動方程式から導出されます。したがって、運動方程式を覚えてしまえば他の式は覚える必要がありません。問題文の条件に合った運動方程式を立式し、それをいろいろといじっていったり、論理的思考によって選択肢を絞っていったりすれば、力学の問題はほとんどすべて解くことが可能です。また、運動方程式を立式するステップをスキップして運動量保存則や力学的エネルギー保存則などをいじっているだけだと、解けない問題というのも存在します。ですから、力学的エネルギー・運動量保存則を立式するだけではだめで、これらの基礎方程式である運動方程式を立てることこそが一番最初に行うべきことなのです。

力学は運動方程式、この公式を常に心にとどめておいてください。そうすれば、力学は得意になれるはずです。

4.2 電磁気

電磁気は受験生が最も苦手とする分野だとおもいます。電磁気が苦手な受験生は大抵の場合、用語の定義を覚えていないです。つまり、電磁気では用語の定義を覚えることが大切です。また、回路の問題では図を描くことが大切になります。

たとえば、「電場とは何」と聞かれてあなたはしっかりと答えられますか。これが答えられない間は、電磁気ができるようにはなりません。なぜなら、電磁気は定義をもとに立式していくことがとても多いからです。一応、電磁気の基本的な用語を以下に整理しておきます。

電場・・・1 [C]の電荷を置いた時に、その電荷に働く力(ベクトル量)、もしくは、電位の勾配

電位・・・1 [C]の電荷を電場においたときに、電荷がもつ位置エネルギー(スカラー量)、または、電場の積分(負)

磁気の用語は、上の文章で電気に関する部分を磁気に関する単語に置き換えることによって得られます。さて、どうでしょう、自分の理解していた電場・電位のイメージと合致していましたか。これが合わないと、電磁気の問題は解けるようになりません。

また、回路を苦手とする受験生も非常に多いです。ここで、3.節を思い出してください。物理で大切なことは図を描くことです。つまり、回路の問題でも図示をするのです。といっても、回路の平坦な絵ではなく、下の図のような絵を描きます。

下の図を描くメリットとして、電位差を計算することが容易になるということがあげられます。また、回路というものがなんなのかを、感覚的に理解することができます。

このように、電磁気の理論的な問題は用語の定義を確実なものとして解く、また、回路の問題は回路を図示して解く、ということが大切になってきます。

5. さいごに

ここまで読んでいただきありがとうございました。必要な個所があれば随時追加をしていきますので、コメント等をしていただければ幸いです。よろしくお願いします。