アルフォンス・ミュシャ ふたつの世界@府中市美術館

■ミュシャといえば、2017年に国立新美術館で開かれたミュシャ展で全作が公開された「スラブ叙事詩」が衝撃的で、それ以来ずーっと心に残っていた。

今回、府中市美術館の展示で油彩画の「クオ・ヴァディス」と「ハーモニー」が見られるということに遅ればせながら気が付いて足を運んだ次第。

結論から言えば大満足なのだけれど、いわゆるミュシャ的な版画やポスターも、展示の構成が「クオ・ヴァディス」と「ハーモニー」に至る道筋を作り盛り上げていて、その意味でさらに満足度が深まった。

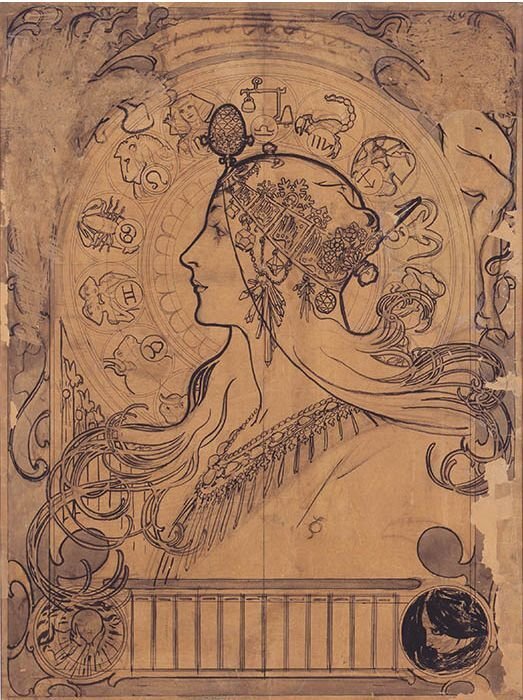

■というのも、版画やポスターの展示と紹介に留まらず、ミュシャがこだわったデッサンや線、面による表現方法についてその工程をたどりながら詳しく解説し、ミュシャが人生の後半をかけた油彩画の作品にどうつながっていったのかが分かる流れになっているのだ。

■そして最後の部屋で「クオ・ヴァディス」と「ハーモニー」に出会うという仕掛けが憎すぎる。

古代ローマ。奴隷の少女が密かに慕う主人の彫像に寄り添う場面。

体を大きくひねりながらも軸がぶれないから不安定を感じさせず、それでいて天使のような少女の肉体の軽やかさが、彼女の陶酔をつよく押し上げている。

背後の人物が幕を押し広げ、そこに生まれる明るさと色彩の対比が感情を揺り動かす。

この美しさは、ただただ見惚れる以外になす術がない。

■そして全幅4.5メートルの大作「ハーモニー」

ずーっと、この作品を眺めていて思ったのである。

富と貧困、幸福や充実と苦難や絶望、誕生や成長と老いや死。

こういった対立の構造において、片方を善なるもの、良きものとし、片方を悪であり、忌むべきものとする。

僕らはそういう世界に生きている。

■けれどもこの作品は、超越的な存在を置くことで、それらは全体の中でめぐるものであり絶対的なものではないと示唆しているように感じさせる。

それは、ひとつの民族の物語であり、同時にひとりの人生の物語でもある。

この作品を仕上げたあとにミュシャは18年の歳月をかけて全20点の「スラブ叙事詩」に取り掛かるわけだけれども、この「ハーモニー」で何かもうすでにそのエッセンスのすべてが描き切られているようにすら思えてしまう。

この全幅4.5メートルの一枚の絵の前に立ち尽くし、長いながい物語を時間軸が外れた状態で一気に味わう。

ひたすら濃密な時間であった。

<2024.11.14記>