【記者日記】現代中国の書家 遺作展が宝塚市で開催

2024年11月15日 16:40

かわすみかずみ

10月22日(火)から11月4日(月)まで、兵庫県宝塚市の高碕記念館で、「漢字の泉第1回企画展『和為貴ーわをもってとうとしとなす』展」が開催された。主催は文化講座「漢字の泉」。

同展覧会は唐代の書家で欧陽詢の直系の44代目子孫である故欧陽可亮氏の作品の展示を通じて、命と文化と和の大切さを伝えるものだ。

会場となった高碕記念館は1923年に医学博士諏訪あきかず氏の邸宅として建てられたもので、その後高碕達之助邸となり、国の登録有形文化財、景観重要建造物に指定される建物だ。設計はウィリアム·M·ヴォーリズで、17世紀のオランダで流行したダッチコロニアル様式(腰折れ屋根や採光のために屋根の末端を跳ね上げるなどしたもの)が特徴と言われている。住人だった高碕達之助は日中の国交がなかった1950年代に通商大臣として訪中して貿易交渉を行うなど、日中国交正常化の橋渡しを行った人物として知られている。

記念館の2階の窓からは、晴れた日には遠く生駒山やあべのハルカスが見え、訪れる人の中には写真を撮る人もいた。

欧陽可亮氏の人生

欧陽可亮は1918年に生まれ、1936年東呉大学(現蘇州大学)入学、1939年北京輔仁大学(現北京師範大学)転入、1941年東呉大学卒業後に「華日辞典」の中国人編纂員兼中国語講師として上海東亜同文書院大学に就職した。第二次世界大戦の終結により編纂事業が中断し、編纂中の辞典は中国政府に接収された。だが、1954年に周恩来総理(当時)から、14万枚の編纂中の資料が日本に寄贈された。その後、欧陽可亮氏は日本政府の強い要請により来日し、東亜同文書院大学(現在の愛知大学)で中日辞典の編纂に携わる。

日本の外交官育成について、当時の駐台北日本公使清水董三が吉田茂外務大臣(当時)に「その重責を担えるのは欧陽可亮以外にない」と推薦したことから、1956年以後は日本外務省研修所教官と国際基督教大学の教授も兼任。後に『岩波中国語辞典』(1963年 岩波書店)や『中日辞典』(1968年 愛知大学中日大辞典編纂所編)など、中国語に関わる人々の必読書となる辞典の作成にも注力した。また、甲骨文(殷時代を中心に獣骨や亀甲に書かれた古代の象形文字)の研究や書家としても活躍し、多くの作品を残している。

可亮氏は1980年に脳溢血で倒れ、35日間植物人間となり、右半身不随となった。長男の欧陽效光は3ヶ月に一度、父の可亮氏を故郷の北京に連れていき、リハビリに協力するなど献身的に父に付き添った。

しかし、可亮氏の作品を狙った日本人女性が、三鷹市に対し、效光氏が父を粗末に扱っていると報告し、勝手に老人ホームに入れてしまう。可亮氏は失意の中でも書を書き続け、1992年に死去。可亮氏の作品を巡って遺族と日本人女性の間でトラブルが続いたが、3000点近くの作品が遺族に返還され、長女の欧陽效平氏が中国政府にこれらを寄贈した。この日本人女性から立命館大学に渡った氏の作品や貴重な印鑑などが335点あるが、未だ遺族の元には返還されていない。

可亮氏の作品

可亮氏の作品は3つに分けられる。健康な時に書かれたもの、リハビリ中に書かれたもの、老人ホームで書かれたものだ。健康なときに書かれたものは「如水」などと書かれ、リハビリ中に書かれたものは「左書」と書かれている。老人ホームで書かれたものは「偕楽園老人」などと署名がある。氏は元々は右利きで、健康なときは右手で書いていたが、病に倒れた後は左手で書いていたために「左書」と署名したようだ。

玄関に飾られた甲骨文「仁恕」(思いやりをもってゆるす)という額は、リハビリ期間中に書かれたもので、字も勢いがあり、大変美しい。仁の人偏は、人の形をはっきり表し、恕の「心」の部分は、心臓の形がよく表され、「女」の部分のたおやかさや、笑った口の形も愛らしい。恕という字から、優しさや愛が溢れ出る。

展覧会を企画した欧陽效平さん(79)は、「父は日本と中国の関係が良くなってほしいと願い、この言葉を書いたのだと思っています」という。

1960年代に書かれた甲骨文「寿」は、髪の毛が少なくなった老人が笑っている様子を表したものと考えられ、文字からは喜びが伝わる。

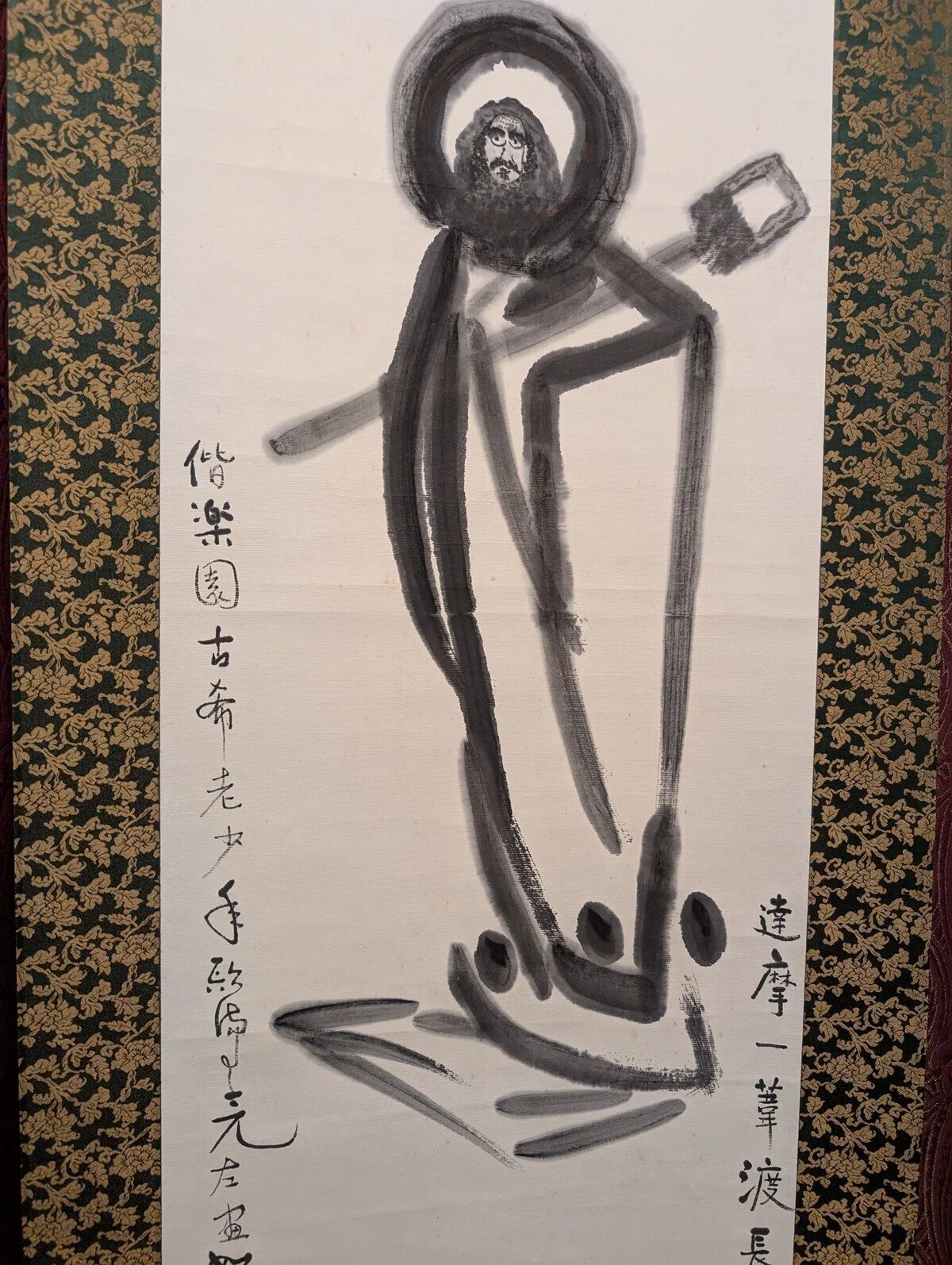

老人ホーム入所後すぐに書かれた「ダマ葦で長江を渡る」は、1989年の古希の年に老人ホームに入所させられた辛い経験の中で、なにか達観したような境地を思わせる。日本の達磨を意味するダマの顔は、日本のそれと違い、清々しく、スマートだ。欧陽效平さんによれば、儒教には「立心立命」という言葉があるそうだ。心安らかに、どんなことにも動じないという意味だという。

このダマの足の部分は、心の文字が使われている。效平さんに教えてもらい改めて見てびっくりした。

平和への思い

欧陽效平さんは戦争が終わってすぐの1945年8月31日に生まれた。效平さんの「平」は両親が平和な世界を願って付けた。今も続くウクライナとソ連の戦争やパレスチナへの攻撃など、世界中で苦しみが消えない。欧陽效平さんは可亮氏の作品に込められた平和への思いを感じ取ってほしいと訴えている。