日本共産党は「民主集中制」ではない

(この拙文を下敷きに、社会学者のこたつぬこ氏・この問題で積極的な発言を続けているスプラ坊主氏と、ツイッターのスペースでお話をしましたので、よろしければお聞きください。長いです。1時間半くらい。)

(以下この論考では、日本共産党の組織運営が、その建前に反し、民主的どころか強い言論統制にある、という実態の告発をしています。そもそも「民主集中制」はその本質において民主的でない、という議論もありますが、ここでは触れません)

はじめに

日本共産党が組織運営を巡って揺れています。

2023年、党運営の在り方に異論を述べた党員を「規約違反」として除名したことが直接のきっかけです。その除名に党員から批判が続出し、その批判に対して党の側は、処分をちらつかせ、もしくは実際に除籍等の処分をしています。

今年(2024年)初めに行われた党大会(党の最高機関)では、この除名処分に異議を述べた発言者に対し、反論できない環境で一方的に執拗な人格批判を加えました。

自由な結社である政党が、内部でどのような規律を持つのか、またそれに基づいて構成員をどのように処分するのかは、党内で党員が自律的に決めることです。その点、すでに離党(2020年1月)している自分は発言を避けてきました(意見してはいけない、とは思いません)。

しかし、およそ民主的とは言えない党運営を「民主的」と自称しているのは、国民を欺く行為であり、許されないと考えます。これは党内のマネジメントの範疇ではありません。

組織の仕組み(基礎知識)

初めに、共産党の組織の仕組みを、簡単におさらいしましょう。

共産党は、大きく言って、中央・都道府県・地区・支部という4階層の構造になっています。

図の中で、実線は「選出」を、点線は「指導・援助」を示しています。

一番末端の「支部」は、職場・地域・学校など、ある程度まとまりに属する党員をもって構成されます。一部例外を除きすべての党員は「支部」に属し、そこで会議・宣伝・催し物・財政活動など、基本的な活動を行います。

「地区」は、都道府県の中をいくつかに分けて置かれます。街で見かける「共産党の事務所」はこれかもしれません。

あとは、都道府県ごとと、一つの中央で構成されます。

中央・都道府県・地区での最高機関は、それぞれ党会議(中央は「党大会」)で、たまに開かれます。そこで各級の委員会が選出され、さらにそこから、日常的に活動する常任委員会(中央は「幹部会」)と委員長が選出されます。事務所にいつもいるのは、だいたい「常任」の人です。

日本共産党は権力分立制を取っていないのでこういう言い方はしないのですが、最高機関は「議決機関」、常設の機関は「執行機関」と言い換えるとわかりやすいです。

図を見て頂ければわかるように、各級党会議は下位の党会議から段階を踏んで選出されます。従って、中央を選出するまでに多くの段階を踏むことになります。

間接選挙なうえ、選出の方法も特殊で、党員の意見が反映しにくい仕組みになっているのですが、ここでは触れません。

建前での「民主集中制」

日本共産党は、自らの組織運営の原則を「民主集中制」と呼んでいます。

組織のルールを明示した「規約」の第3条に、そのものズバリの規定があります。

第三条 党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。

(一) 党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。

(二) 決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。

(三) すべての指導機関は、選挙によってつくられる。

(四) 党内に派閥・分派はつくらない。

(五) 意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。

党外の人に向けた入党呼びかけでは、もっと簡潔に「民主的な議論を尽くして方針を決め、決めたことはみんなで実行する」と説明されています。

大きな特徴は、決定されたことに対する「行動の統一」と「分派の禁止」です。

政党の政策は、国民に対する約束ですから、同じ党なのに人によって言ってること・やってることが違ったらおかしいでしょう。そういう意味では、この規定は、理解できます。もし、この規定が説明どおりに運用されていたなら、今起きている問題はなかったはずです。

運用がおかしい

ところが実際には、この説明を大きく外れた規約解釈を行い、事実上、議論を封じる方向で運用されています。ここで濫用されるのが「分派禁止」の規定です。

運用上の問題点1:「決める過程」の議論を封じる

最大の問題は、規約上は「決定されたこと」の順守を求めているのに、運用上は、その前の「決定する過程」で言論の統制が行われている、ということです。

除名問題では、除名された松竹氏自身が、党規約第55条に基づき、党大会で再審査を請求しました。そして、党員に賛同を呼び掛けました。

これに対し、党は、松竹氏による「処分反対を求める訴え」を、分派を呼び掛けるものと決めつけています。

松竹氏が行っている党内に自らの同調者をつくろうという活動は、「党内に派閥・分派はつくらない」(第3条)と明記した規約に反する行動を行うよう、党員にけしかけるものであり、党外から、わが党の自律的ルールである規約を破壊する行為です

松竹氏の呼びかけは、来る党大会に向けたものです。すなわち、「これから決めるための議論」であり、「すでに決まったこと」への反対を呼び掛けるのとは、まったく違います。(党大会は中央委員会の上位であり、中央委員会で決定しているから反対できない、ということはありません。)

決める過程で、特定の意見を述べることができないなら、民主的とはおよそ言えない「異論排除」そのものでしょう。

運用上の問題点2:「賛同を求める行為」を敵視

上述の文書で、もう一つ特徴的なのは、「賛同を求める行為」自体を分派扱いし、敵視しているということです。

言うまでもなく、民主的な議論では、誰もが自分の意見への賛同を求めるものです。多数派を目指してそれぞれの意見を自由に述べてもらい、議論を尽くしたところで多数決で決める。このプロセスを「かく乱」呼ばわりするなど、民主主義の基本を理解していないことを露呈しています。政権を目指す政党としての資質を欠いていると言えます。

実例をもう一つ挙げましょう。日本共産党が党首(幹部会委員長)を党員の直接選挙で選んでいないことについて、党の側の見解です。

党首を党員の直接投票で選ぶということになれば、必然的に、党首のポスト争いのための派閥・分派がつくられていくことになります。それは、そうした党首の選出方法をとっている他党の現実が証明しています。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-02-11/2023021104_01_0.html

ここでも、「決める過程」での議論(=選挙)と「決まったこと」に対する行動の統一をごっちゃにしていること、選挙のために支持を集めることを分派呼ばわりして敵視していることが分かります。

運用上の問題点3:会議外の議論を禁止

会議外で、支部の範囲を超えて自己の主張をすることは、「分派の呼びかけ」とみなされ、処分の対象となります。以下に実例を挙げますが、「党内での議論」でさえ禁じられていることにご注目ください。

党内の言論統制を擁護する人は、「会議で自由に発言できる」から統制などない、党内の議論は自由だ、と主張します。しかし、会議で発言できることは当然であっても(後述のように、それさえ出来ていません)、それだけでは十分ではないでしょう。

これについては、支部とその上級とで、少し事情が違います。

支部では、規約上は週1回、現実には月2回とかが多いと思いますが、それくらいの頻度で会議を開いており、所属する党員だれでも参加できます。会議外の議論を禁じるのは不当ではありますが、意見を言う機会は、それなりにあります。

一方、地区・県の単位では、党会議(議決機関)は年1回で、しかも代議員に選出された人しか参加できません。役員以外の多くの党員は、この範囲では「党内で議論をすること」さえできません。

つまり、党内の議論は、ほとんど支部内で閉じてしまい、支部外には伝わらないということです。

実例を挙げましょう。

2023年に除名された松竹伸幸氏は、党内で自由に発言していた、と述べています。

ところがその議論は党内でさえ共有されず、「党内で一切主張せず、いきなり党外で主張した」ことにされています。以下のSNS投稿をご覧いただければ、党内での言論が支部外には全く伝わらないことがお分かりいただけると思います。

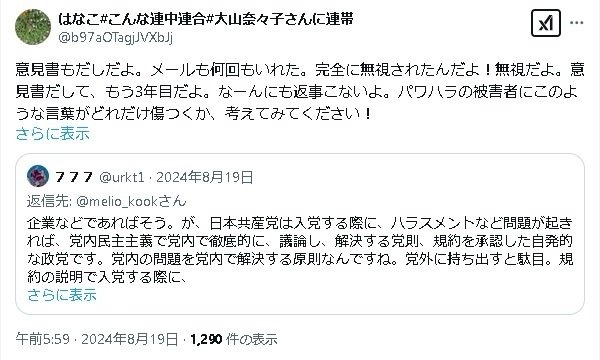

さらに言えば、自身のハラスメント被害も、党内で所属が違う党員に相談してはいけないそうです。

この党員は、初めに党機関に相談しましたが、そこから話が加害者側に漏れ、党ぐるみで隠蔽されたため、知り合いの党員に相談したものです。被害者は所属が違う党員に相談したことを咎められ、相談を受け党内で解決を求めた党員は「所属を超えて働きかけた」として党から除籍されました。

運用上の問題点4:会議でも恣意的な運用

仮に、党会議で発言できたとしても、機会は年に1回、数分しかありません。出席代議員にとっては、初めて耳にする意見も多いでしょう。議論を深め、意見を広げることなど不可能です。

一方、会議運営側は、発言者の順序を操作して反論を組織することができ(発言通告によって事前に内容がわかる)、党機関が討論の結語として別途に意見を述べられます。機関の側が、「異論を述べる側」を、構造的に抑圧できるのです。

それどころか、会議で「反対意見は発言させない」「出席させない」「意見を無視する」という議事運営さえ行っています。

https://x.com/moe_akiyama/status/1623201471625060353

https://x.com/kapikapi6/status/1764985787068899348

https://x.com/hiroakaseijouka/status/1861080839297302740

上の例はいずれも、規約上の意思決定の会議からの排除です。「問題点1」で述べた「決める過程での排除」であること、一党員の暴走ではなく、党機関として取った対応であること、にご注目ください。

なお、中央の大会議案については、これに対する意見が事前に募集され、反対意見も含めて特別誌に掲載され、党内で販売されます。これ自体は議論の不足を補うものですが、一度きりの掲載であり、掲載は議案に関する意見のみ、また紙面が限られることもあって、「自由な議論」とは程遠いものです。

運用上の問題点5:機関への「意見・質問」は無意味

前項で、秋山もえ氏(党埼玉県委員、元県議)の投稿を引用しましたが、その中で秋山氏は「中央委員会へ意見を伝え回答を得ることもできます」と述べています。

これは、党規約に明示されています。

第五条 党員の権利と義務は、つぎのとおりである。

(中略)

(六) 党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。

https://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

秋山氏の発言に対しては、「意思決定の会議における発言」は、会議が終わった後の「意見・質問」では代替できないということは、指摘しておきたいと思います。「意見・質問」できるから、意思決定の場から排除されてもよい、など、党内民主主義が全く存在しないことを露呈しています。

ところで、そもそも質問というのは回答を得るための行為ですから、「質問し、…回答をもとめることができる」とわざわざ書いてあるのは、当然に回答を得られる、逆に言えば、質問された機関の側は回答の義務がある、と解釈するのが自然だと思います。

しかし、実際には、質問された機関の側に回答の義務はないらしく、中央委員・幹部会委員(当時)の増子典男氏がその旨の発言をしています。

実際、多くの意見・質問が無視されています。

ちなみに、回答がないからと言って複数の党員の連名で回答を求めると「規約違反」と警告されます。

「意見・質問はできるけど、回答が来ない」のでは、意見・質問の意味が全くないことは明らかでしょう。

結論。上意下達そのもの

ここまで、党内で自由な議論がないことを、実例で示しました。ただし例外があって、中央委員会をはじめ各機関が出す方針案に賛成する意見は、「分派」扱いされないため、党内どこでも誰にでも自由に発言できます。結果、それらの方針案は必ず圧倒的多数で可決されます。

以上をみれば、日本共産党の意思決定の仕組みは、およそ「民主的な議論をつくし」(党規約第三条)ていないことは明白です。「民主集中制」という自称は詐称であり、あえて定義するなら「強力な言論統制による上意下達」でしょう。

日本共産党は、党員の発言に制限を加える根拠として、自由な結社内のルールであること、具体的には「規約と綱領を認めて入党したものであり、不服があるなら離党できる」ことを主張しています。しかし、規約に反し、非民主的な運営をしていては、この理屈は通用しません。それなのに「不服があるなら離党しろ」は独裁そのものです。

日本共産党は、党運営の非民主性を指摘した内外の声に率直に耳を傾けるべきです。嘘の説明で有権者を欺き、異論を「攻撃」と描いて敵視していては、国民との距離は広がることでしょう。

追記。神谷除籍から見えるもの

福岡県の党員で、福岡市長選に立候補経験があり、漫画評論家などとしても知られ数々の著作がある神谷貴行氏が除籍されました。

日本共産党福岡県委員会の発表

https://www.fjcp.jp/ken-info/4553/

神谷貴行氏からの反論

https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/08/20/172229

神谷除籍の中で、党内民主主義が実質的に機能していない実態がはっきり示されています。それを可能にしているのは、「規約解釈権を処分機関自身が持っている」という規約上の欠陥です。

規約違反は、県委員会

神谷氏からの反論の中で、県委員会の主張する「神谷氏が規約違反」が事実に反することが述べられていますが、加えて私は、県委員会のほうが規約違反をしている事実を、ここで指摘したいと思います。

規約違反1:内部文書を公開

何人かが指摘していますが、

https://x.com/nabeteru1Q78/status/1825511884377997498

https://x.com/ssk_ryo/status/1825527506205872295

除籍の順序がおかしいです。

8月 6日 除籍決定(県常任委員会)

8月 9日 本人と協議予定(流れる)

8月16日 本人と協議(実施)

党規約第11条「除籍にあたっては、本人と協議する」とあるとおり、本人との協議は除籍の条件ですから、正式決定は16日以降のはずです。

もし、6日の常任委員会で除籍が決定したなら、当然に規約違反です。

他方、6日の常任委員会決定は常任としての意思決定にすぎず、16日の協議後に除籍が確定したとするなら、県委員会が提示している6日付文書は、内部文書です。党中央の解釈によれば、内部文書を公開することは党規約第5条「党の内部問題は、党内で解決する」に違反します。

(神谷氏自身は、6日以降のどこかのタイミングでこの文書を受け取っているはずですが、自ら開示はしておらず、県委員会の発表を受け、必要な範囲で反論をしています。)

規約違反2:適用条文の誤り

県委員会は、神谷氏が党規約第4条の要件を欠き、第11条の規定で除籍と述べていますが、第4条が求めているのは「規約と綱領を認める」ことです。そして神谷氏自身は、規約と綱領を認め尊重すると繰り返し述べています。つまり県委員会の口実は通用しません。

もし、神谷氏の「行為」が実態として「規約と綱領に違反している」のであれば(それも違うのですが)、規約第48条「党員が規約とその精神に反し、党と国民の利益をいちじるしくそこなうとき」に該当するはずです。条文を違えてまで除名処分よりお手軽な除籍措置が選ばれた理由は、不明です。

規約違反3:意見の保留権を否定する

神谷氏からの反論でも述べられていますが、自己批判を求める行為は、規約第5条「決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる」に、内心の意見を理由に排除することは、規約第3条「意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない」に、それぞれ反するものです。

排除については、神谷氏自身が、その経緯を詳細に報告しています。

https://kamiyatakayuki.hatenadiary.jp/entry/2024/09/28/233030

いやこれ、下手な刑事ドラマよりよほど面白いです。「神谷は松竹(除名された党員)の一派だ」というでっち上げをやろうとしてことごとく失敗し、無理筋な理由、不正な手続きで「除籍」したことがはっきり読み取れます。

規約の「解釈」を処分機関自身が決める

神谷氏が規約違反でない、という主張は、神谷氏からの反論を参照頂くとして、なぜ、県委員会の規約違反が問題にならず、神谷氏が除籍になるというあべこべがまかり通るのでしょうか。

それは、何が「規約違反」かを決める権限を、県委員会自身が持っており、第三者が判定する仕組みがないからです。党機関が「規約違反だ」「分派行為だ」と決めれば、それに抗う仕組みがないのです。中央に「規律委員会」というものがありますが、県委員会を指導する中央委員会から人事的に独立していませんので、こうしたケースでは機能しません。

これは、草加市議団問題でも、富田林市議のパワハラ問題でも、松竹氏・鈴木氏の除名問題でも、その他あらゆる不当な処分・除籍・隠蔽・異論排除に共通する要因です。規約の恣意的な解釈を許していることが、問題の解決を妨げています。

上述の神谷氏除籍の措置で、唯一、まともだったのは、除籍にかかわる決定を文書化したことです。最近、党機関は、党員を除籍するときに、口頭で伝達し、要求しても文書で出さないことがあります。これでは、その除籍措置が適切だったのか、党内で検証することさえ不可能です。

規約の恣意的な解釈を許す制度上の欠陥は、処分・除籍の濫発として表面化してしまいました。特に今回の除籍措置は、党に友好的な弁護士でさえ、口をそろえて批判しています。その意味を理解できる程度の知性は、もう残されていないのでしょうか。