CIVILSESSION 19: MIRROR

開催日:2018年12月15日

開催場所:東京・目黒 Impact HUB TOKYO

CIVILSESSIONはクリエイティブチームCIVILTOKYOのメンバーが様々な分野の方と行うアートセッションです。決められたキーワードを元に、発表者たちが一週間で作品を制作します。キーワード発表から一週間後にそれぞれの作品のプレゼンを行い、参加者の投票でグランプリを決定します。

第19回目のキーワードは「MIRROR」。

CIVILTOKYOの3名とゲスト参加者4名の計7名で行いました。

・池田佳穂(アーティスト)

・井出竜郎(アーキビスト)

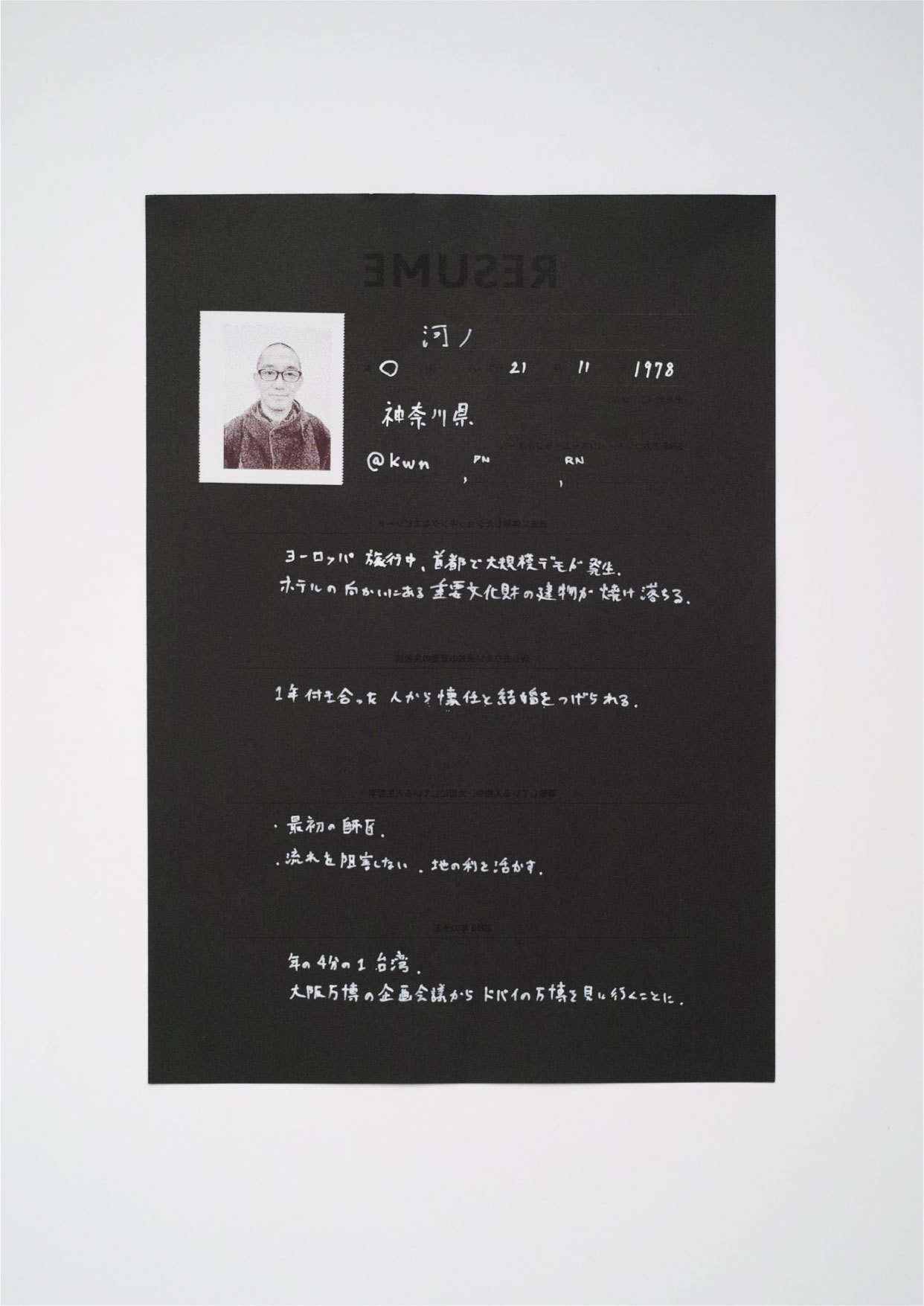

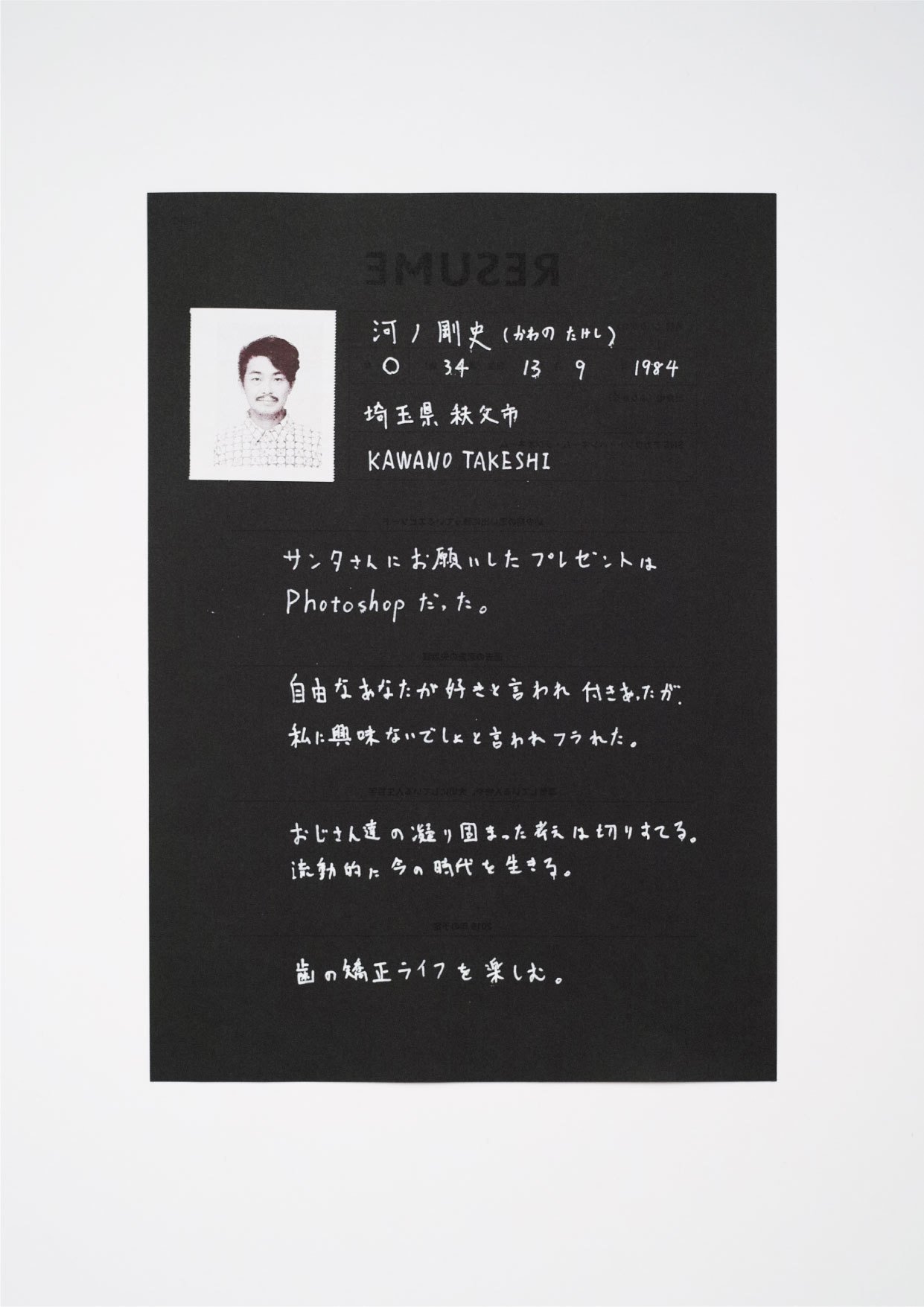

・河ノ剛史(デザイナー等)

・堀川隆弘(エンジニア)

グランプリは堀川隆弘に決定しました。

第19回目は12月1日(土)〜15日(土)に同会場で行われた、CIVILSESSIONで発表された作品が一堂に会する展示「CIVILSESSION ARCHIVES」のクロージングイベントとして開催しました。

また今回は、これまでCIVILTOKYOメンバーだけで選出してきたキーワードを同イベントのレセプションにて投票形式にて決定したり、出場者を「過去にも出場経験がある方」に限定するなど、CIVILSESSIONとしての新たな試みも取り入れた会となりました。

堀川は、一般的に鏡は光を反射させるものであるが、光以外の何かを反射させるものを作ったら面白いのではという考えから「音のミラーボール」を製作。音の発生場所は1箇所にも関わらず、様々な方位から音が聞こえて来る体感型の装置を発表し、見事グランプリを獲得しました。

池田は「今までの自身の恋愛が自分を写し出す鏡」として、自分とこれまでに恋愛関係があった相手を集め、そこでインタビューや相手同士に会話をしてもらうなどの機会を設け、その会話の記録と写真資料をプレゼンテーションしました。

杉浦は自身と父親が似ている点から、父親を自分の「鏡像」と捉え、その双方をよく知る母親は、自身と父の二人を写し出す鏡と言えるのではないかと説明。母親に自身と父親の似ている点をあげてもらい、そのキーワードを元にパズルを製作、発表しました。

井出は過去に鏡がどう捉えられてきたのかを探り、古代には丸型の鏡が太陽の力を手に入れるために用いられたのではないかとの仮説を立てました。それを現代の資本主義社会/東京においた場合の解釈として、ブランドのロゴを丸い手鏡に映し出す映像作品を上映、発表しました。

伊藤は写真家でもある自身の経験をもとに、1978年 MoMAで開催され論争を巻き起こした写真に関する展覧会「Mirrors & Windows」を紹介。そこで説かれた理論は、もし擬人化すると引きこもり的なキャラクターではないか、という考えから、「写真くん」を社会復帰させる紙芝居を披露。

根子は鏡が「ありたい自分を投影している虚像」とし、それは歌詞や物語に自分を投影して楽しむのと似ているのではないかと解説。その考えを元に、自身が昔聞いていたCDを繋げ並べたミラーボールを製作し、当時の音楽を流しながら、そこに反射される光や反響する音楽を、過去の自分を映し出す鏡として発表しました。

河ノは他人を鏡にして自分を「みる」ことをテーマにした、履歴書と映像作品を発表しました。

①池田佳穂(アーティスト) / MAKE MY MIRROR

鏡は自分を写す、その自分とは、一体なんだろう。そう考えた時、頭に浮かんだのは恋愛だった。今までの恋愛が自分を形成していると思う。

単純に相手に合わせるのではなく、言語や趣味、人格などが相手から影響され自分の中で育っていく感覚、友達とは違った特定の人に向き合っていく過程を踏まえて、恋愛が自分を形成していると定義づけた。

ただ、言語が拡張されている・趣味が増えたなどわかりやすいものもあれば、宗教観や性について自分のなかで曖昧な部分もあった。

今回、その部分を少しでもクリアにしたいと思い、作品(鏡)を制作することにした。

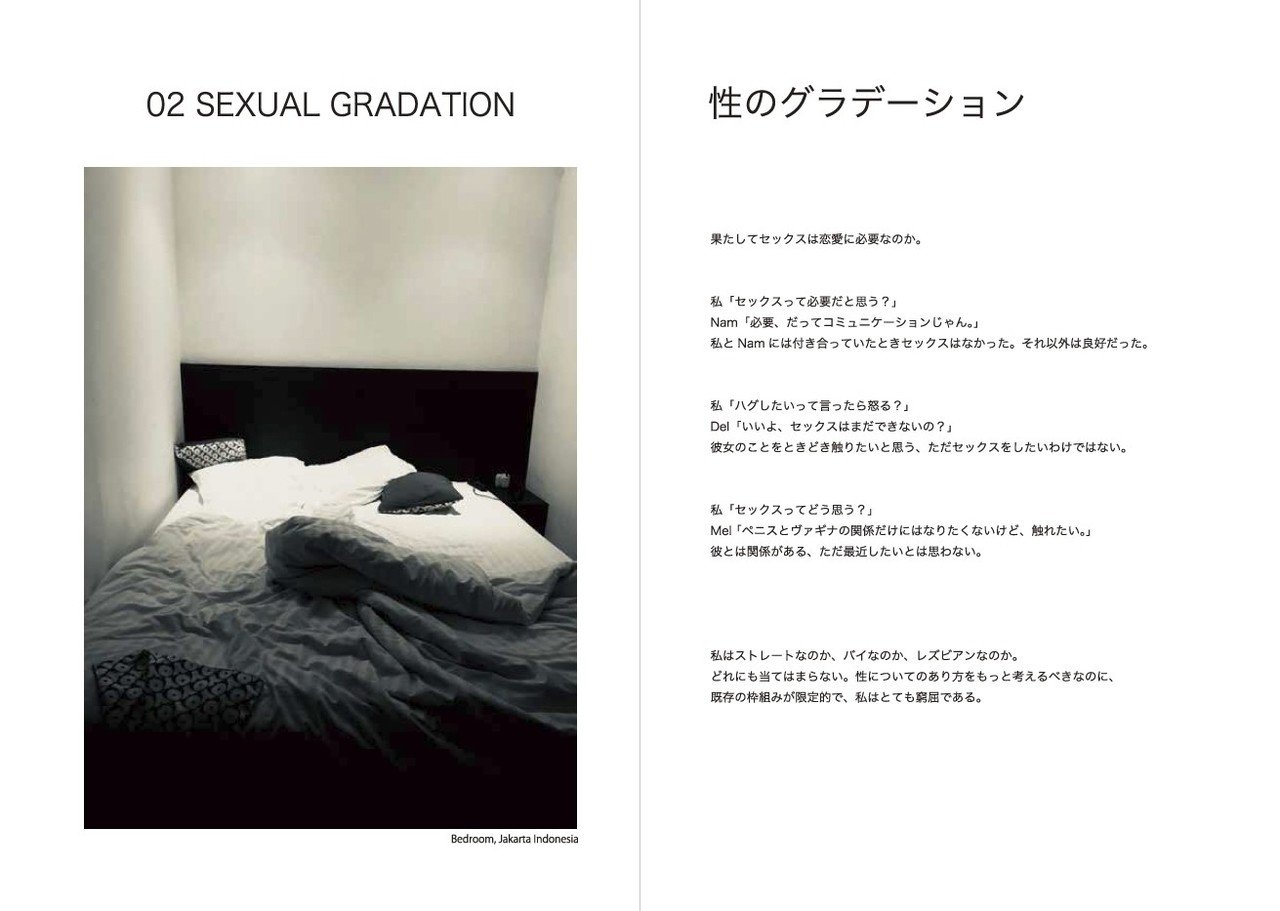

制作1週間はインドネシアの音楽フェスに参加、過去の恋人達や現在進行中の相手が集まっていたため自分の中で3つのテーマにわけて、各自インタビューをしたり、一緒に会話をしてもらったり、私抜きで話してもらったり。

テーマは「DISTANCE FROM RELIGION」「SEXUAL GRADATION」「DIRECTION OF EMOTION」はっきりした答えがないが、それぞれの会話が私を映し出す鏡になりうると思う。

CIVILSESSIONではその会話を記録したものと、インドネシアで撮った写真を合わせて作品としてプレゼンテーションした。

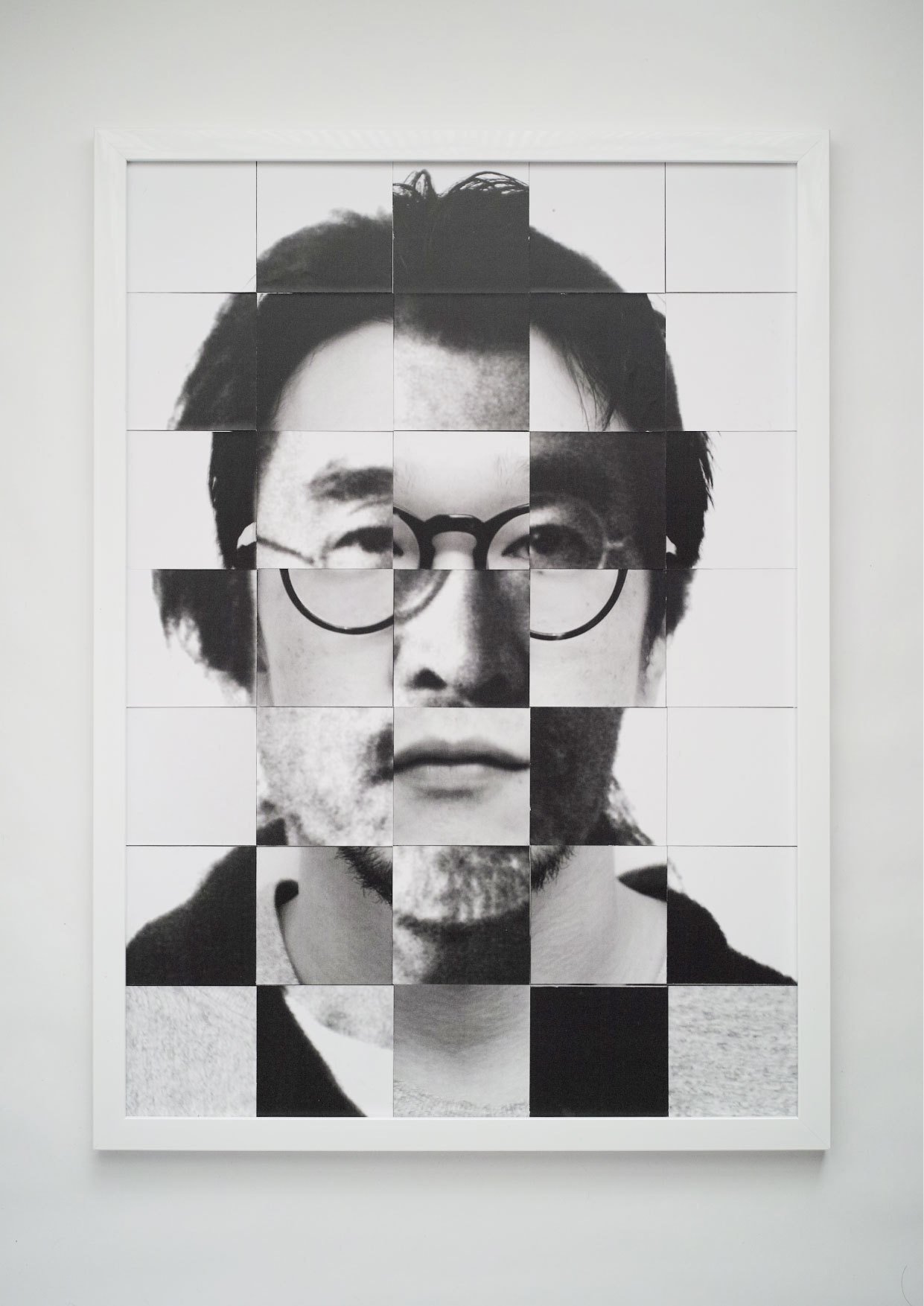

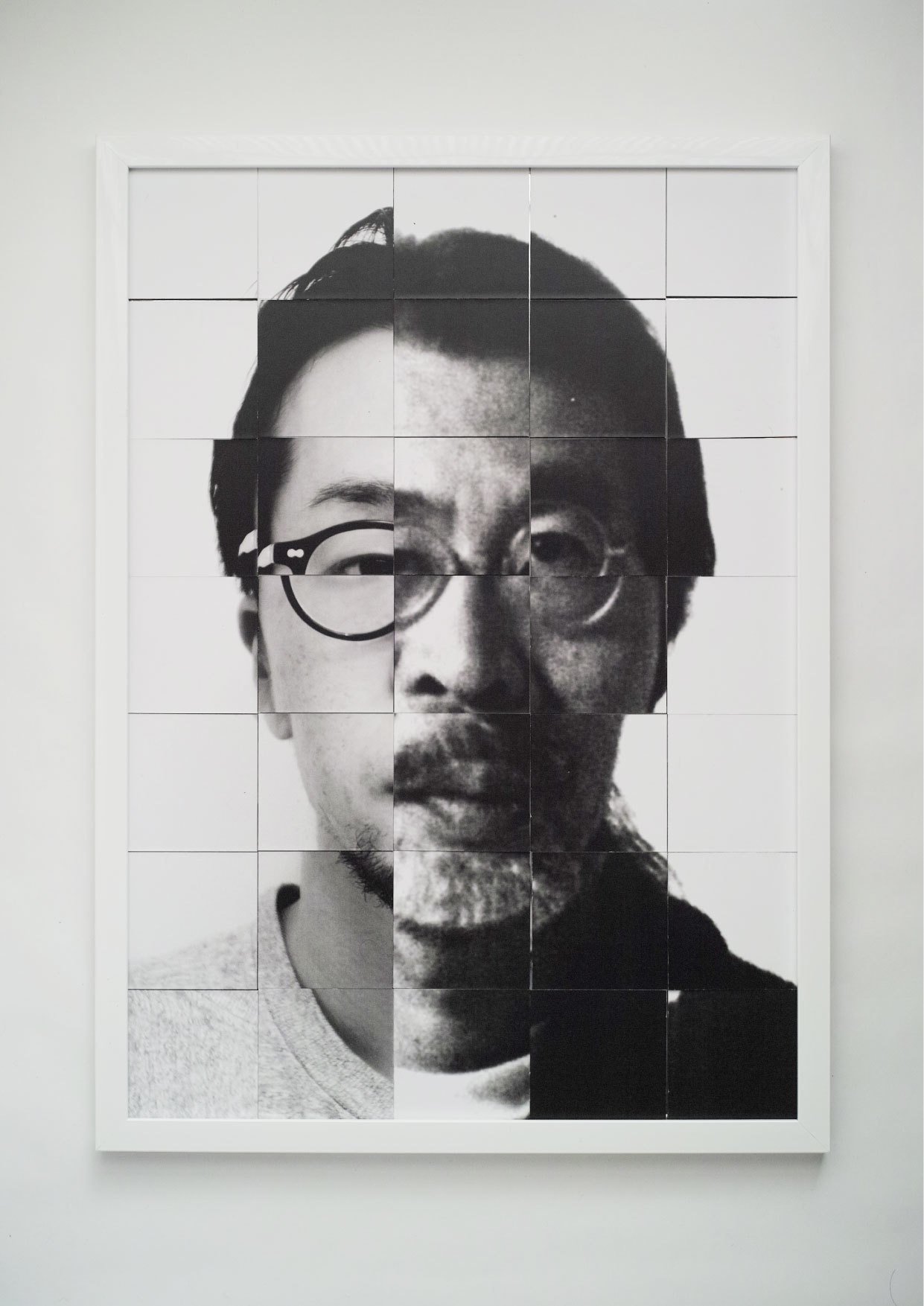

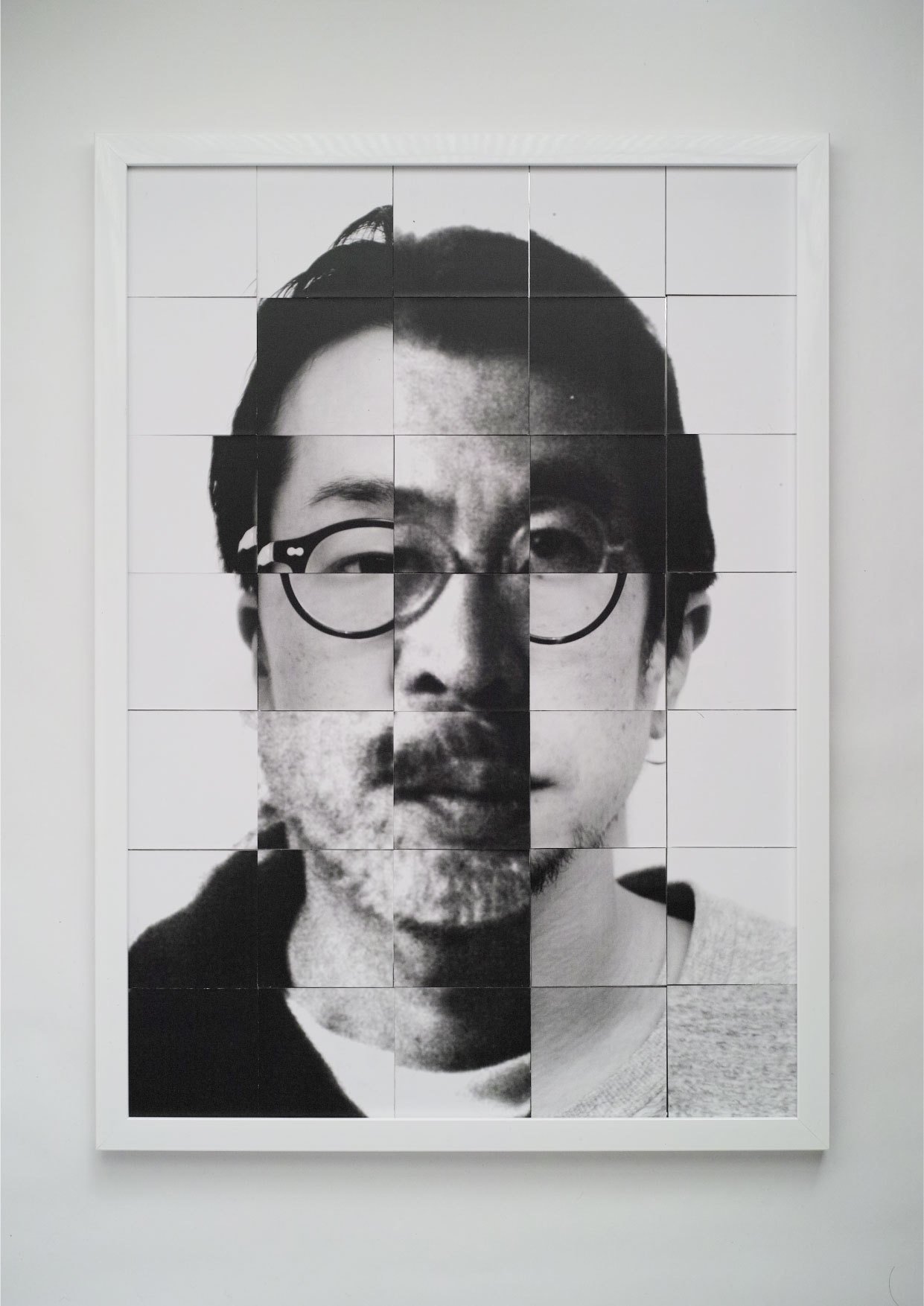

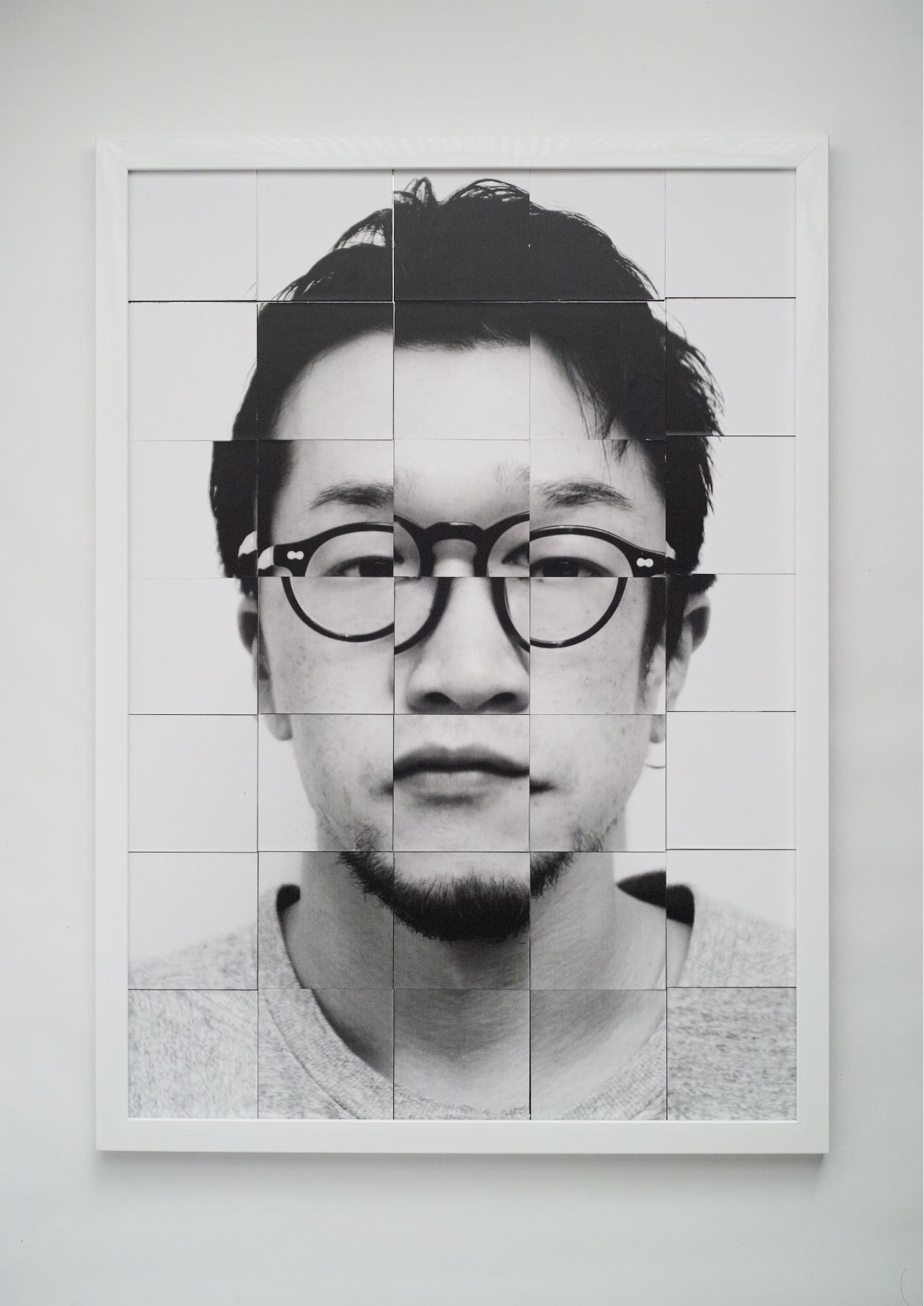

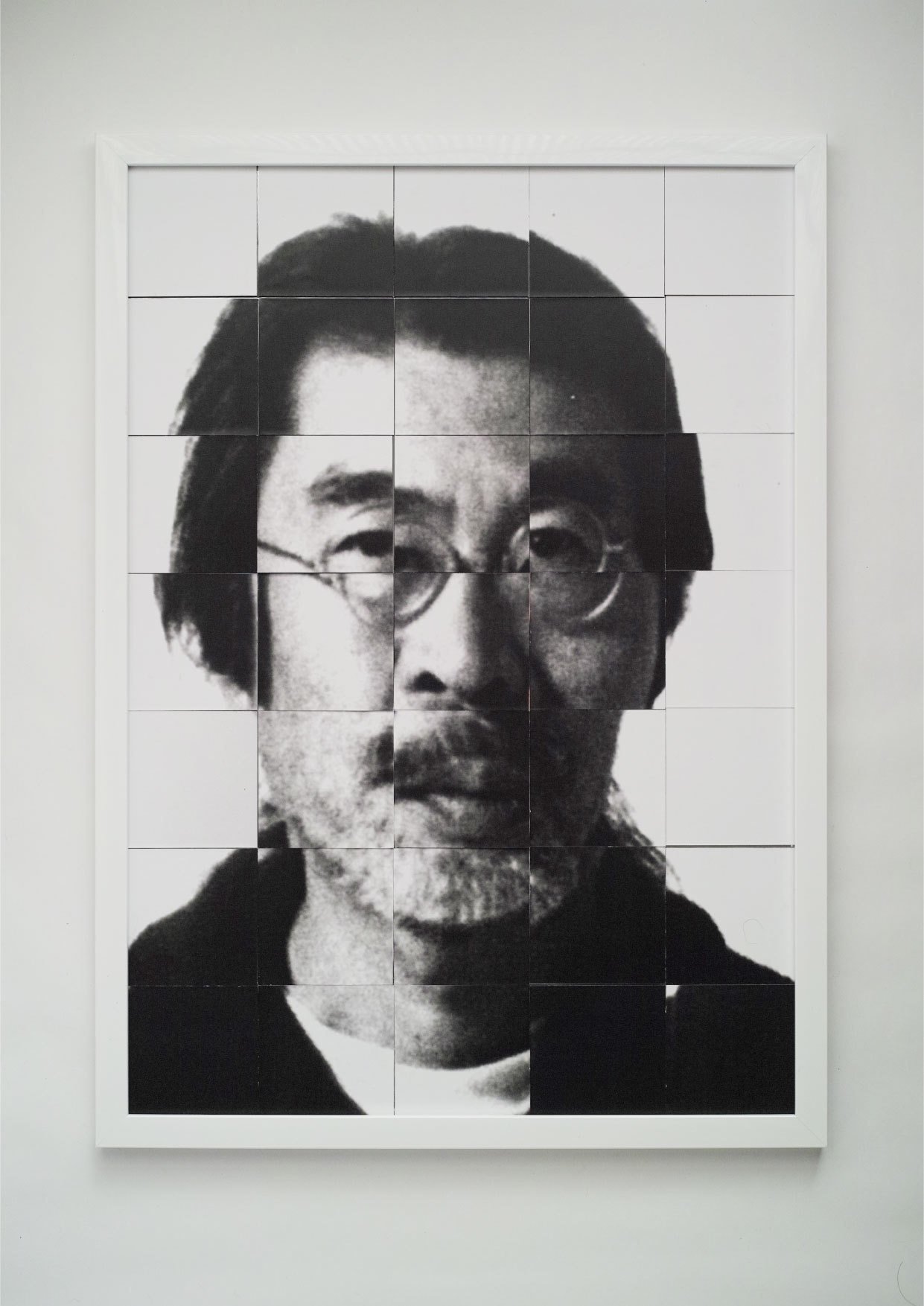

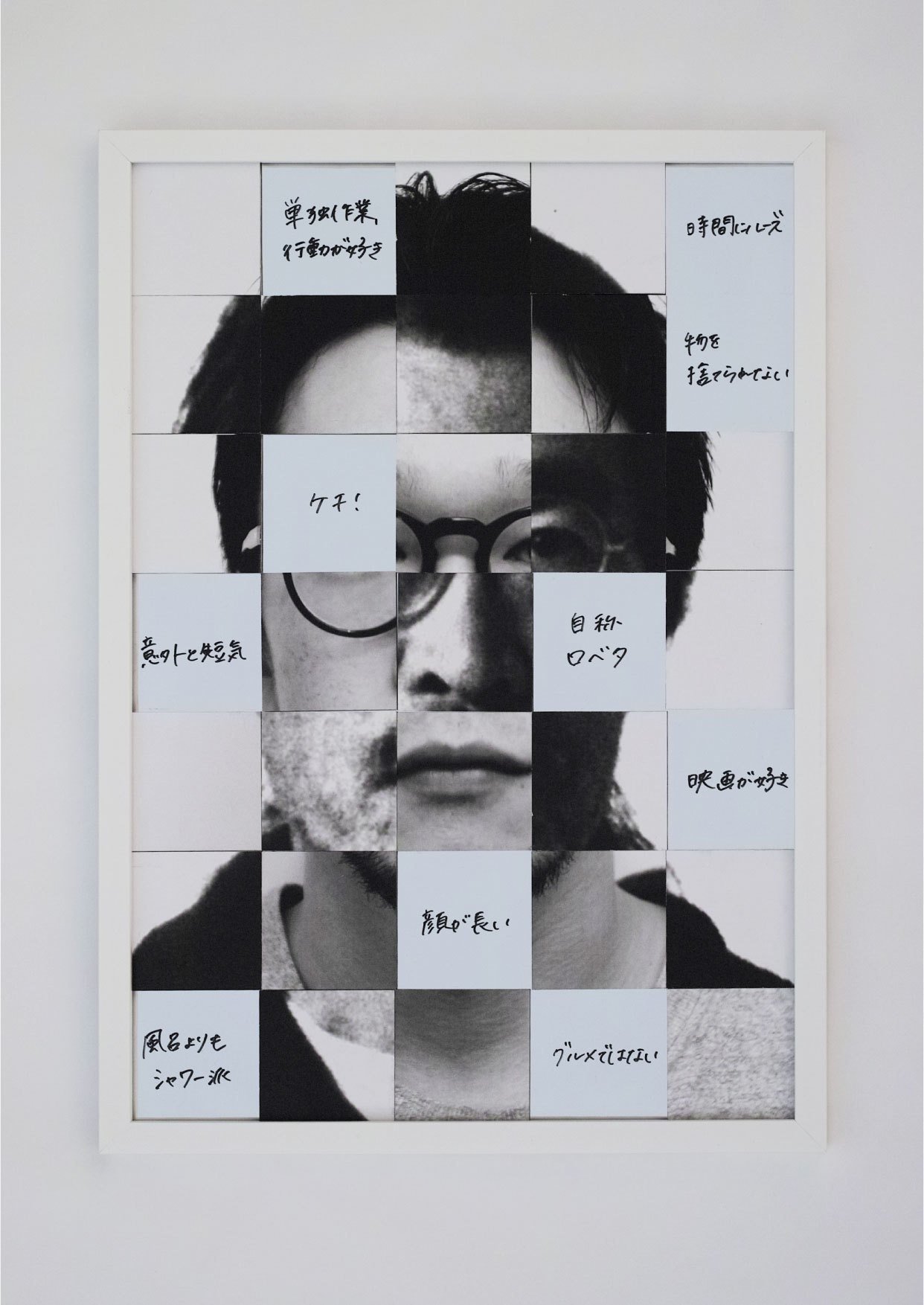

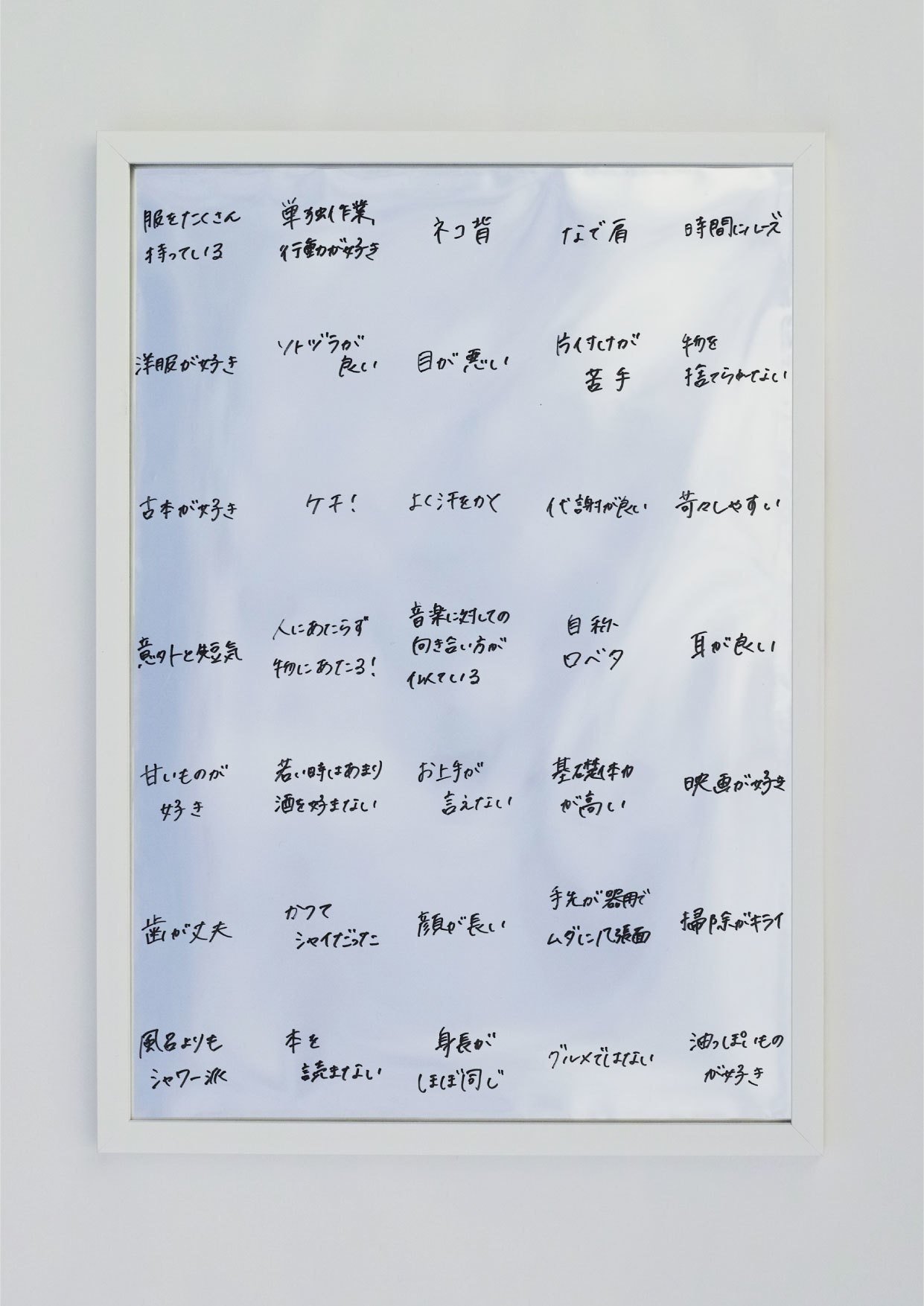

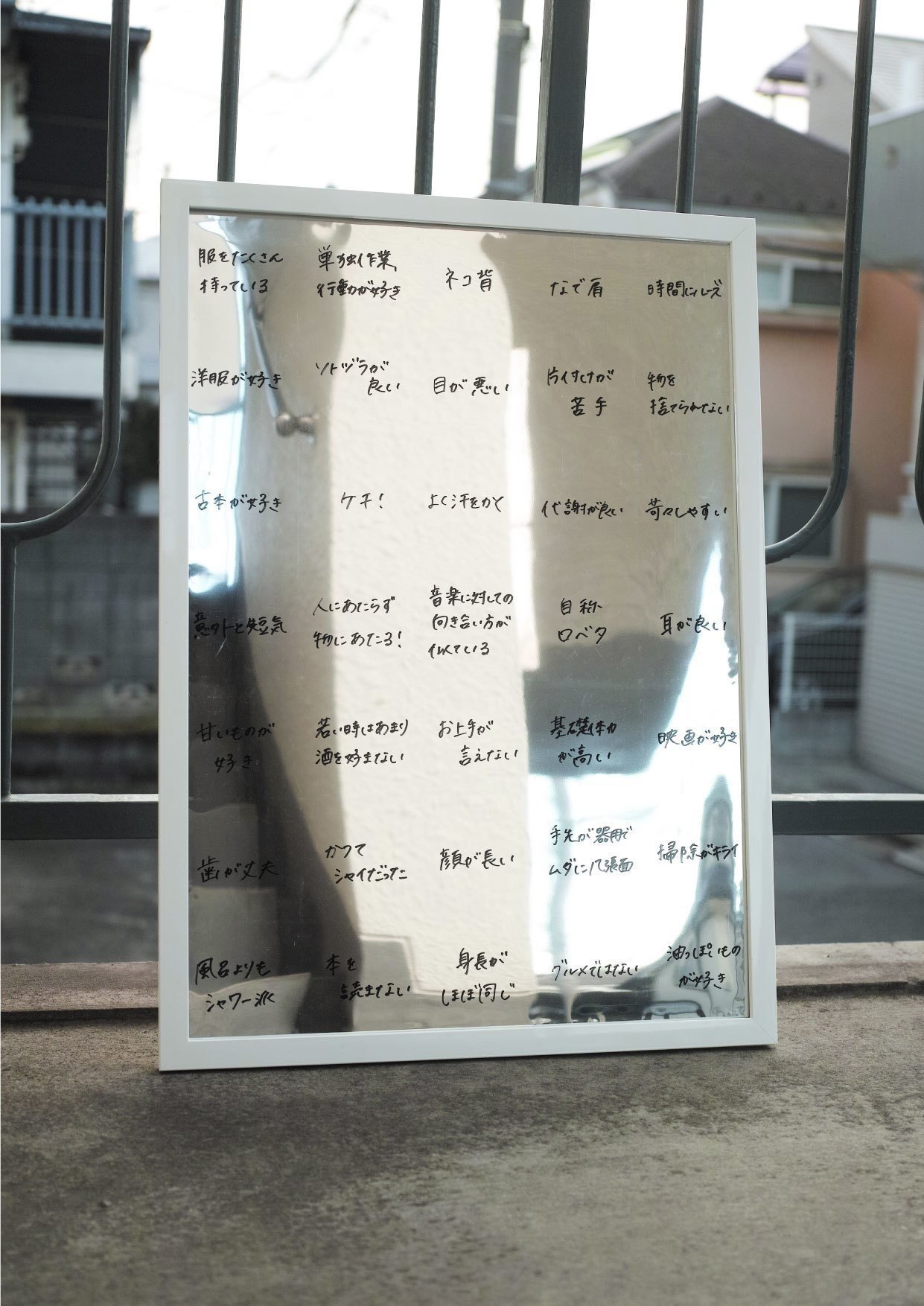

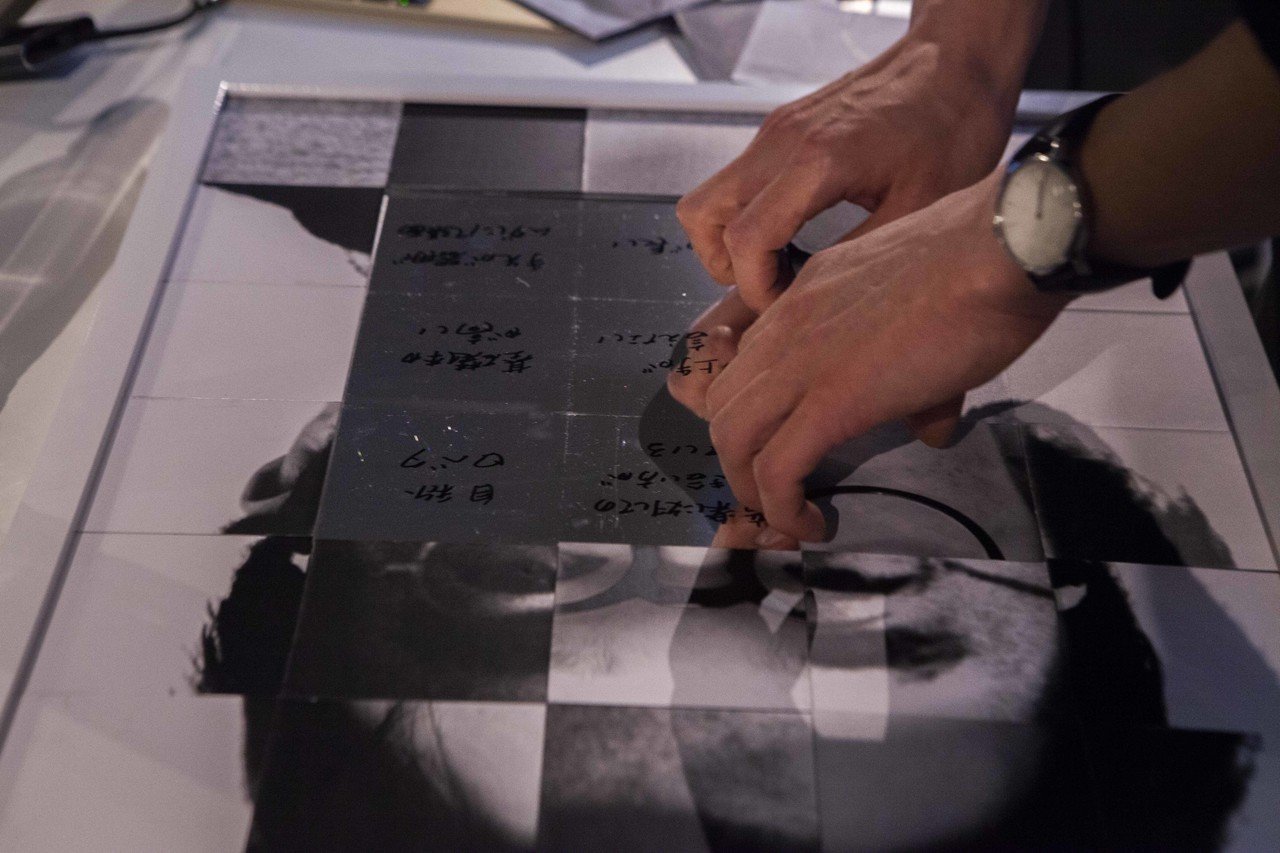

②杉浦草介(デザイナー) /鏡像

鏡は物理的には写ったものをそのまま反射する道具ですが、物語の中では「似ているけれど実物ではない何かを映し出す道具」として描かれることが多い気がします。自分に似た鏡の中の鏡像が勝手に動き出したり、喋り出したり。はたまた似ているけれど同じではない世界が鏡の中に続いている、などなど。

「(芸能人等で)誰に似ているか」というのは友人間等でよく出る話題ですが、自分に関しては思いつく人があまりいません。あえて「似ている人」を挙げるならば、ずっと自分の父だと思っていました。長髪で、髭があり、メガネをかけていて、身長は約180cm弱で面長、職業はグラフィックデザイナー。そんな父に特別似せようとしたつもりはありませんでしたが、10代後半〜20代前半の自分は上の要素がほぼ全て当てはまっていたため、父の友人などからよく「そっくりだな!」と言われていました。父は数年前に他界しているため、今でこそ比較のしようがありませんが、それでも似ているものだろうと、自分では思っていました。

自分がいて、似ている父が仮に鏡に映る「鏡像」だとするならば、「鏡」自体は何かと考えると、僕や父を誰よりも良く知っていて、比較もできる、母な気がします。そう思い立ってまず母に「僕と父はどこが似ているか」を尋ねてみたところ、「私はそんなに似てないと思うけど」との返答が返って来ました。意外な答えだと思いつつも、考えつく範囲で似ている点書き出してもらったところ、始めはそんなに思いつかないと言いつつ「あ、確かにそこ似てるわ」などと思い出しながら、結果35個の「父と僕が似ている点」が挙がりました。

でもこの35項目には、例えば「顔が瓜二つ」や「性格がそっくり」などの要素は無く、割と細かな動作や癖についてばかりで、確信的なものがありません。「自分は父と似ている」ということを確信にすべく「鏡」である母に聞いたつもりだったのに、それが逆に疑心を生む結果になりました。

もしかしたら、父と僕は何か確実に共通した要素を持っているわけではないのかもしれない。もし自分が「母」という鏡を通して父を見ると、一つが綺麗に融合した像が映るわけではなく、父と僕のそれぞれのピースを寄せ集めたパズルのようなものが映るのかも。でも「母」という鏡に写る「旦那」と「息子」という像は、そこらへんの他人を見るのと違い、かなり偏った見方になって来ます。その人の本質を全て知っているようで、実際そうではないのかも知れません。だからこのパズルは一方の顔のピースだけを並べても完成することがありません。

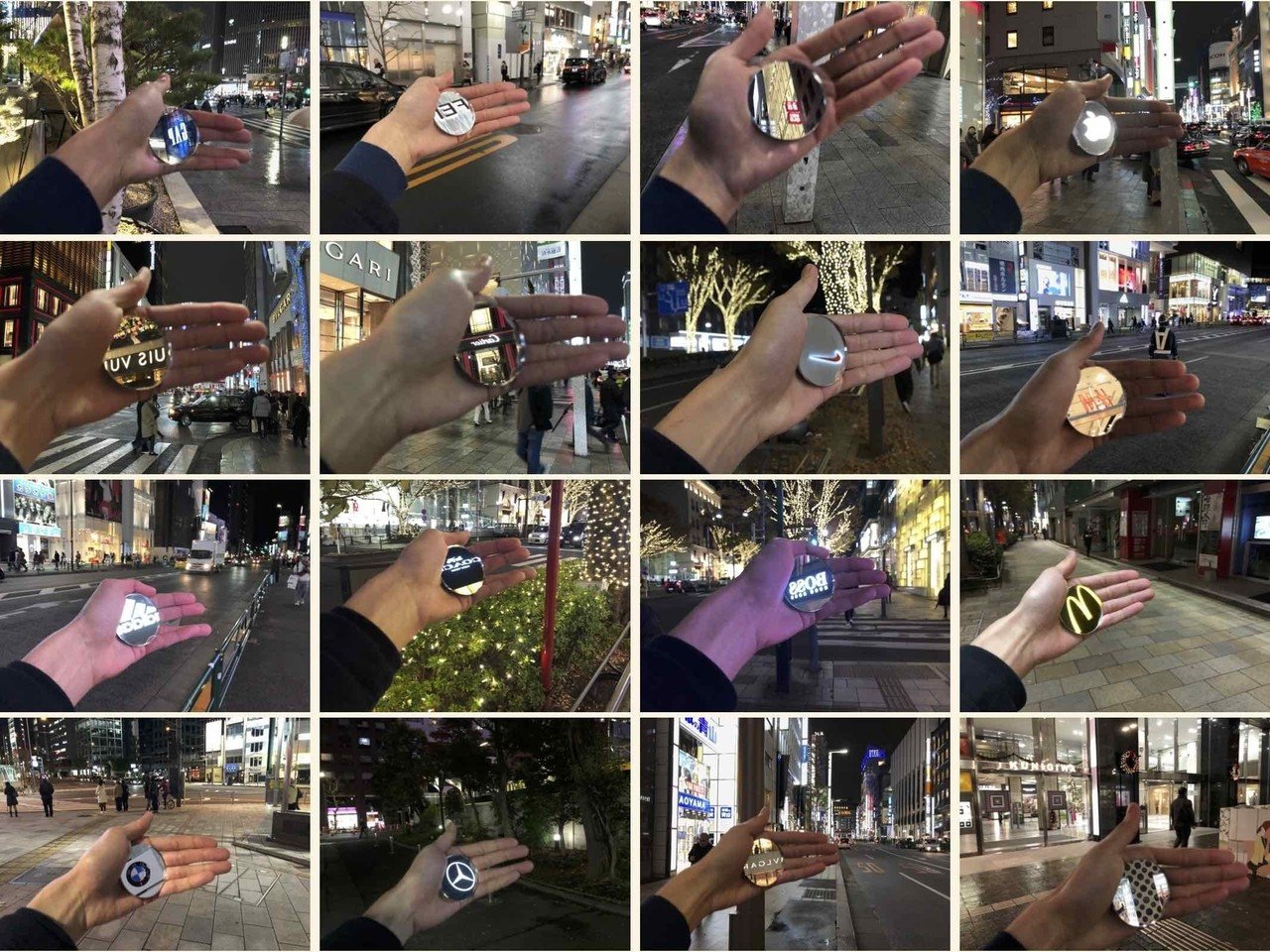

③井出竜郎(アーキビスト)/Mirroring Capitalism(資本主義を鏡にうつす)

Mirrorというキーワードから連想されるイメージの中から、2つのコンセプトを元に考えていきました。

まず、最初に思い浮かべたのは中世絵画に描かれる鏡のモチーフです。今の時代以上に神聖なシンボルとして描かれていたことから、さらに古い時代の鏡の起源をリサーチしていきました。世界各地で作られた鏡には太陽を象徴する「丸型」や「放射状の装飾」など共通した特徴が見られます。日本でもご神鏡や八咫鏡があるように、太陽の光を反射する鏡は太陽信仰に結びつき、原初的なイメージの1つだと考えられます。

リサーチ過程で7〜8世紀の古代アンデス文明の一つ、ワリ文化でつくられた掌に鏡を置いた像に出会い、2つ目のコンセプトに繋がりました。道路のカーブミラーのように死角を無くす鏡から連想し、鏡は「反射する」だけではなく、そこに写すことで、見えないものや遠くにあるものを「引き寄せる」という捉え方もできます。独断的な仮説ですが、古代アンデス文明でも太陽の力を手に入れたいという願望からこのような形の像を作ったのでは、と想像しました。

そこで、古代アンデス文明でつくられた鏡に託した太陽信仰の表現を、現代の東京で解釈し直して再構築することを目指しました。

古代の太陽信仰のような崇拝する対象を失った現代人にとって、今の時代には資本主義が浸透して社会の基盤となっています。東京の風景を背景にして古代アンデスの像と同じように掌に鏡を置き、資本主義における生産と消費の象徴として「ブランド」のイメージを鏡に写した映像作品を製作しました。ありふれた普遍的な風景の中に見えない資本主義の存在を浮かび上がらせて、古代の太陽信仰との対比から現代社会の中での資本主義の意味を問いかける作品にしました。

④伊藤佑一郎(写真家)/Mirrors & Windows についての個人的考察(写真くんが社会復帰するための5つの試作)

1978年ニューヨーク近代美術館(MoMA)にて開催された企画展Mirrors & Windowsについての個人的な考察を紙芝居にしました。

写真は作家の内面を映す鏡なのか、はたまた外の世界を覗き見る窓なのか。どちらかに区分できるとした展覧会は様々な論争を生んだらしいですが、写真の一つの見方としての金字塔を築いたのは違いありません。この背景には映像をお茶の間にお届けするテレビの台頭により、動かずに紙に刷られた写真のジャーナリズムとして役割が危うくなったことがあるようです。つまり写真が報道という立場から飛び出て、より私的なものとしての立場を獲得しつつあったことが影響しているのではないでしょうか。今では写真=写メみたいなとても個人的ことの記録に写真が絡んでいますが、昔は写真一枚撮るのも大変だったようですし、カメラも高かったみたいですから、気軽に写真を撮るということがあまりなかったのかもしれませんね。今では映像すら私的利用が簡単になっていて、携帯でも取れるし、Youtubeのチャンネル登録すれば放送主にもなれる。Mirrors & Windowsの頃と今は似ているのかもしれませんね。

といった社会的考察をMirrors & Windowsから考えたのですが、昔から授業でこのMirrors & Windowsの理論を聞いててずーっと思っていたのが、ここで言われている「写真」はもし擬人化した時に自分の姿を鏡で見つめたり、窓から外を眺めたり、すごい寂しいやつだなというくだらない発想でした。なので家で一人もじもじしながら鏡を見つめ、窓から外を眺める引きこもりの「写真くん」を社会復帰させる5つの試作を作品としました。

⑤根子敬生(デザイナー) / 自分みたいなもの

「鏡だとカワイイ、写真だとブス」という話があります。毎朝メイクをしているときに見る鏡に写った自分はとってもカワイイのに、友達が撮った写メの中の自分はどうもいけてない、、、との世の女の子の悩みだそうで、おそらくその悩みを払拭するために、プリクラとかが過剰な効果を入れるように進化していっているんですかね。知らんけど。

これは、そもそも鏡が左右対称に反転したものであるから、写真(実際他人から見た自分)との見た目が違うだとか、「単純接触効果」と呼ばれる法則によるもので「人は目にする回数が多いものほど好感度をもつ」とかの効果がある、だとか色々事実や研究を基に話すこともできるんですが、思うにおそらくこれは「鏡の前ではキメ顔をしている」んじゃないか、という気がします。つまり、鏡は「ありたい自分を投影している虚像なんじゃないか」ということです。

それとは別に、物語を見るときに主人公に自分を投影しながら見る、というのは本や漫画を楽しむための一般的な鑑賞方法だと思うのですが、音楽も恐らく同じで、特に邦楽の場合、歌詞世界の人物たちに、多少捻じ曲げながらも自分を投影させ、聴いたり、歌ったりするものだと思います。それは、自分と同じようで違う、でも少し同じなラー油……じゃない、鏡のような存在だと思います。

ということで私は、自分の昔聴いていたCDを貼り並べたミラーボールを作成し、その時自分を投影していた音楽を流して浸る「祭」を妄想し、そのプロトタイプを制作しました。照り返る光は過去の自分を映しだす鏡であり、空間に反響する音楽もまた、自分を映し出す鏡です。鏡に映し出された自分の中に、本当の自分たちが踊る。まあ世に数多あるDJイベントとかもそういうことなんですかね。

本当の自分ってなんでしたっけね。

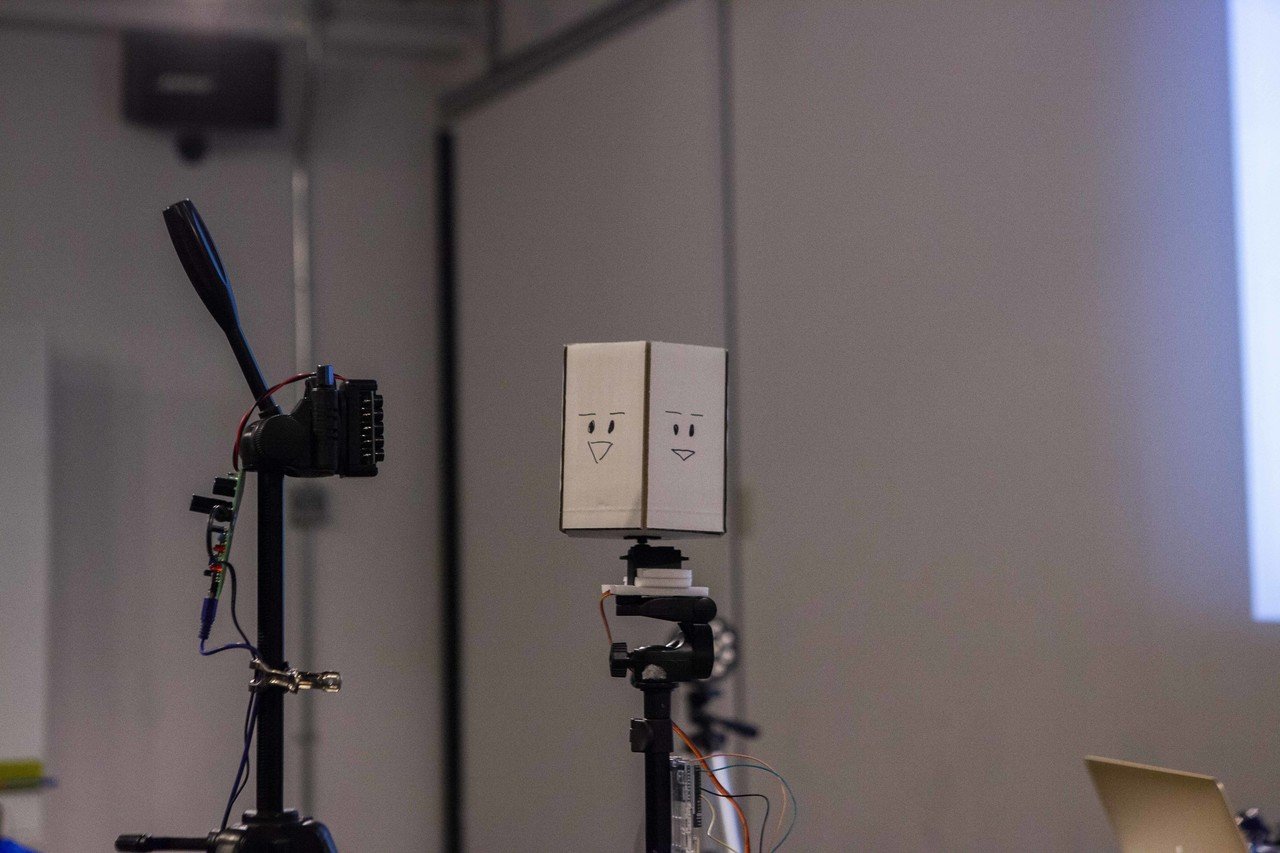

⑥堀川隆弘(エンジニア) / 音のミラーボール

私達が普段使う鏡は可視光を反射させるものですが、光以外にも音や原子などの波動を反射させる鏡も存在します。

「鏡」と「光」を使って成立しているものを、「鏡」と「光以外のなにか」に置き換えてみてみたら面白いのではないかと考えました。

そこで考えたのが「音のミラーボール」です。回転しながら様々な美しい光を乱反射を作り出すミラーボールを、「光と鏡」ではなく「音と鏡」で再現しようと試みました。

超音波の仕組みを活用した超指向性スピーカの前で、ダンボールで作った六角柱をモーターで回転させることで、スピーカーから再生された音が時間ごとに異なった角度で反射し、音の揺らぎや変化を体感できるようになっています。

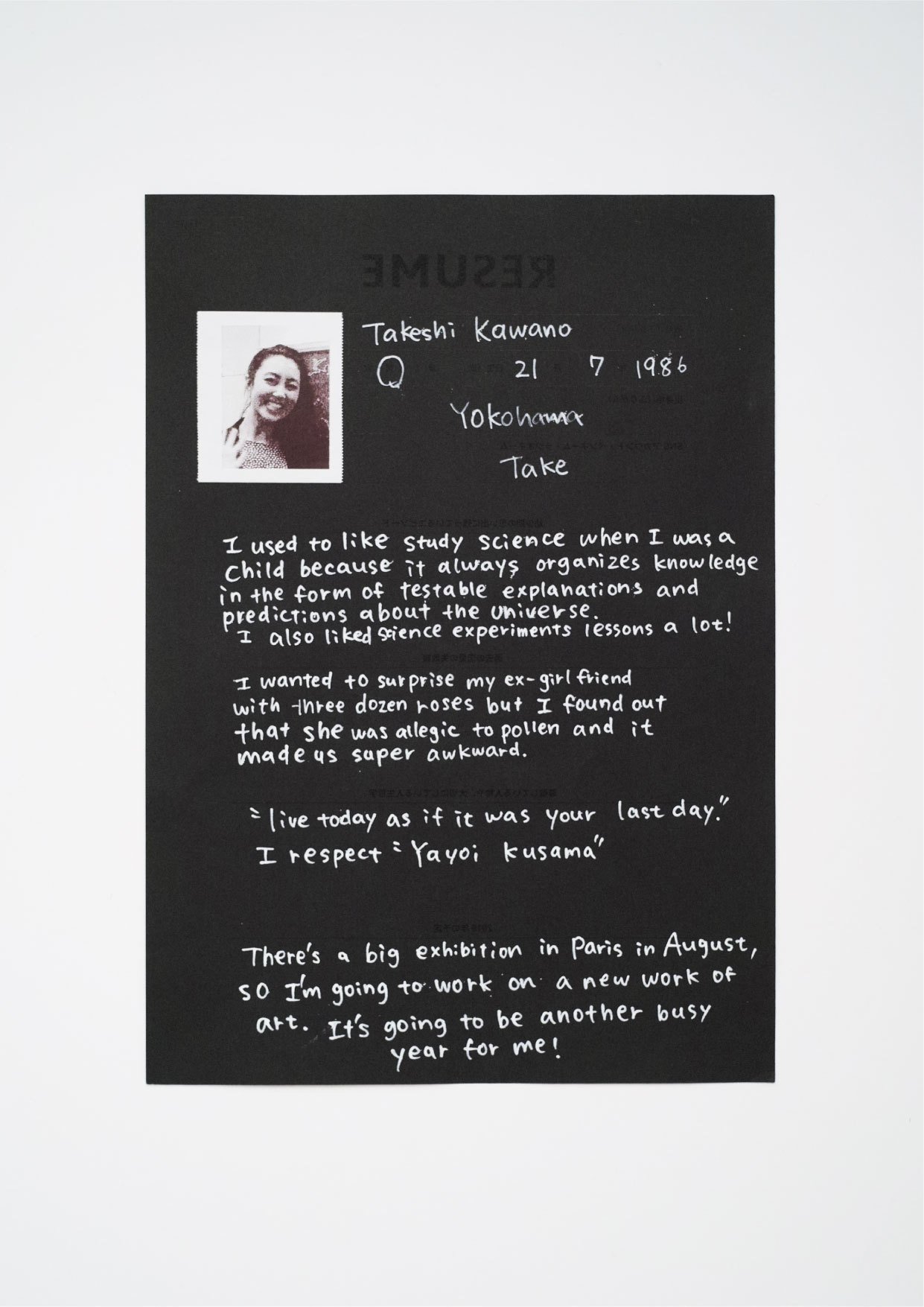

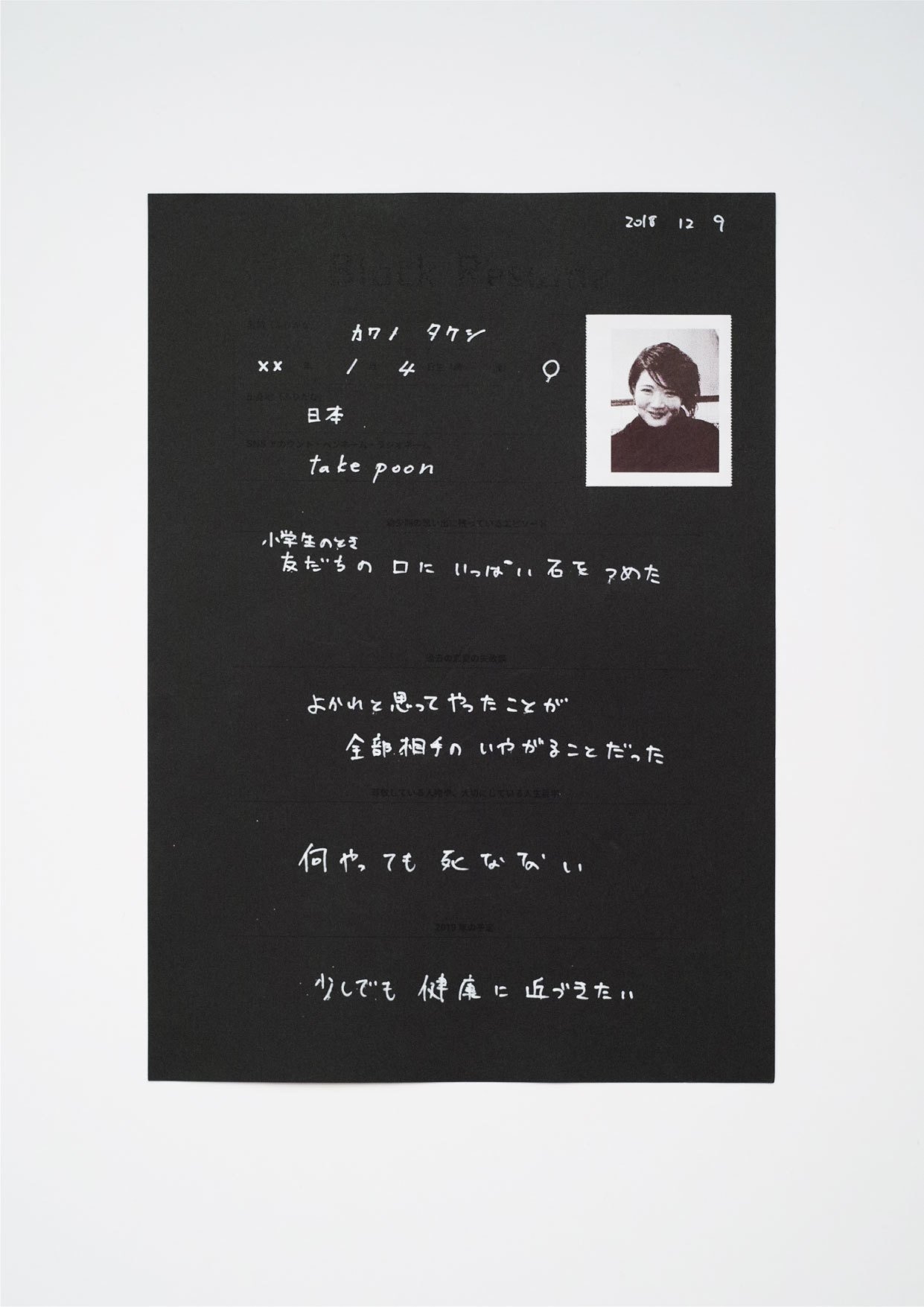

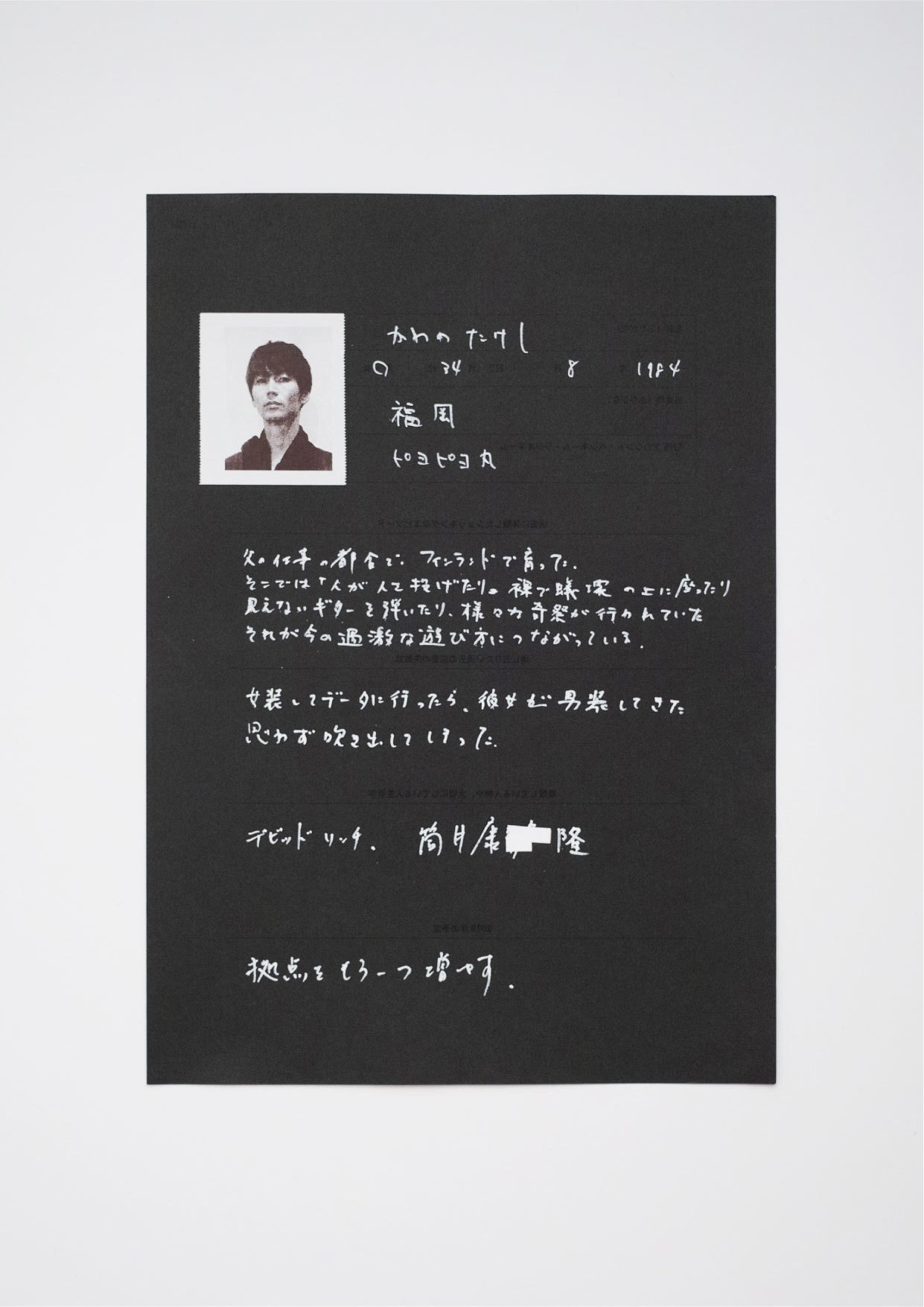

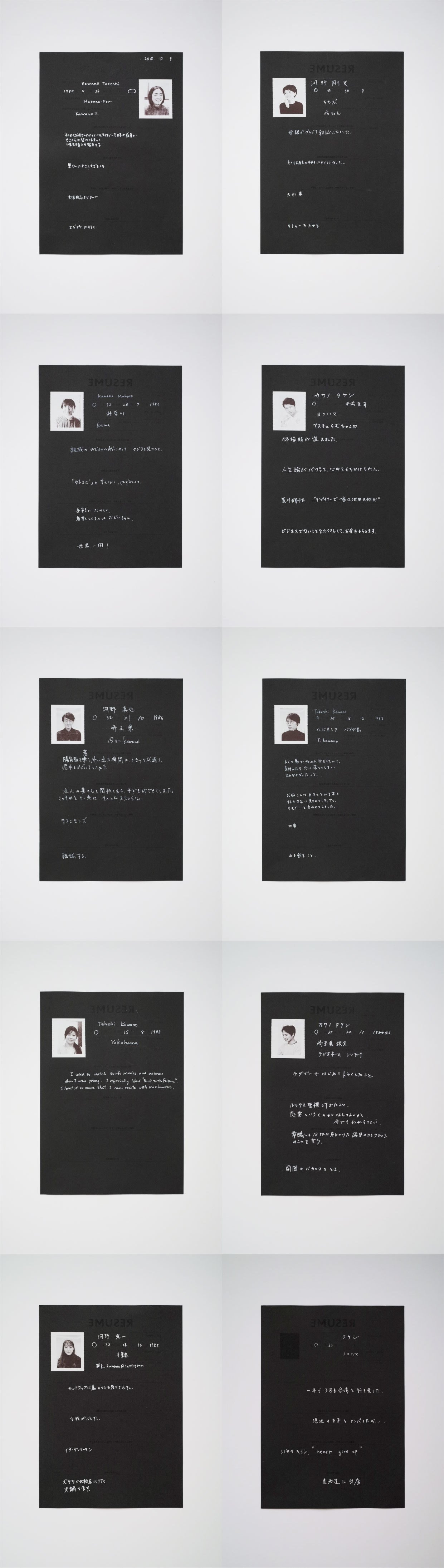

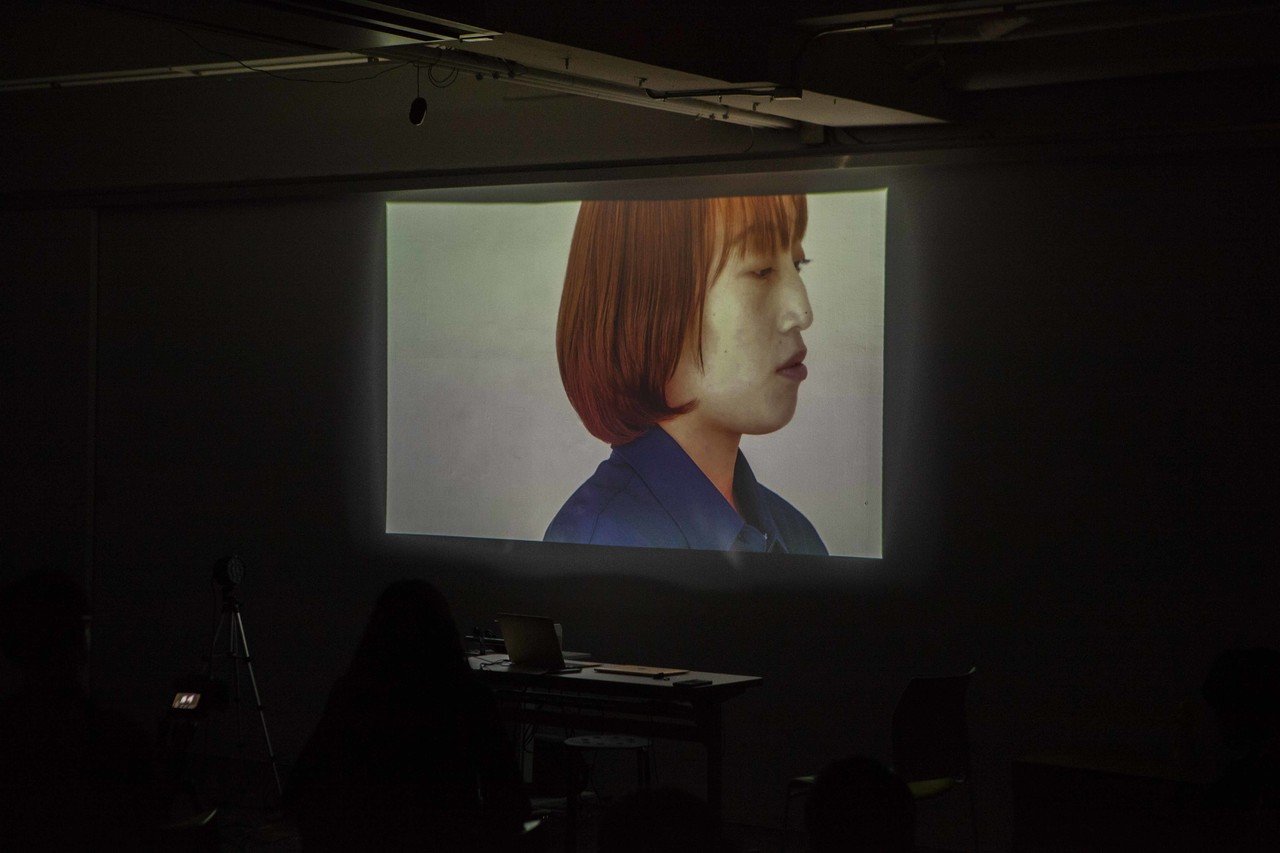

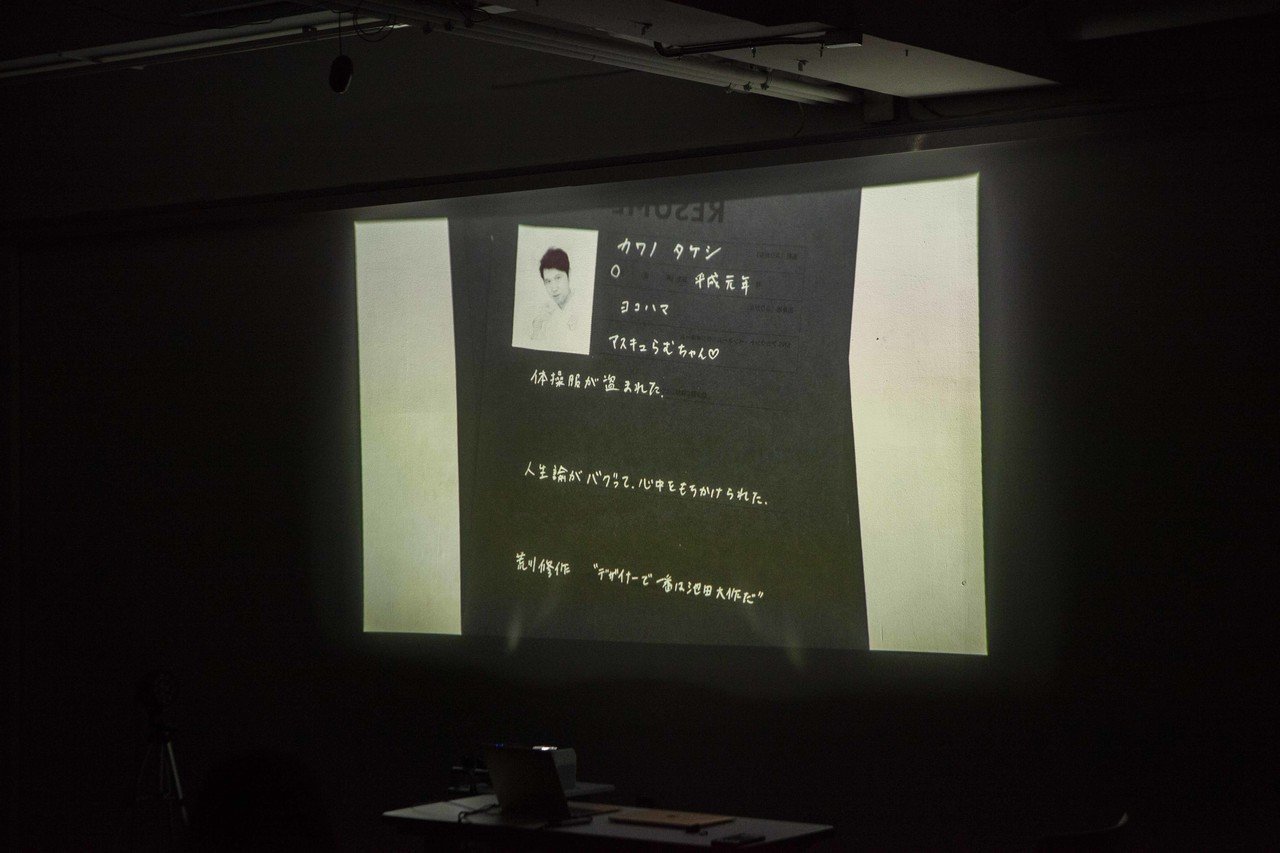

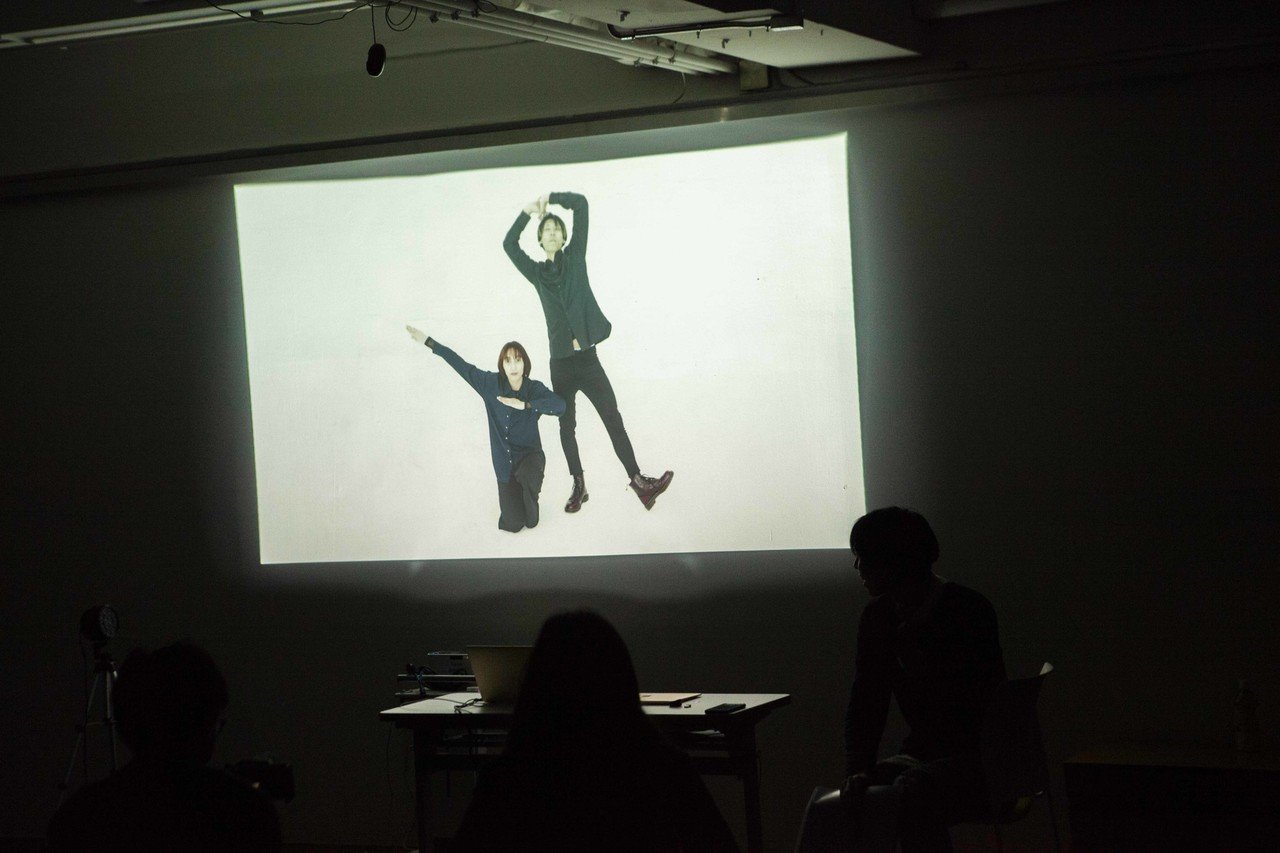

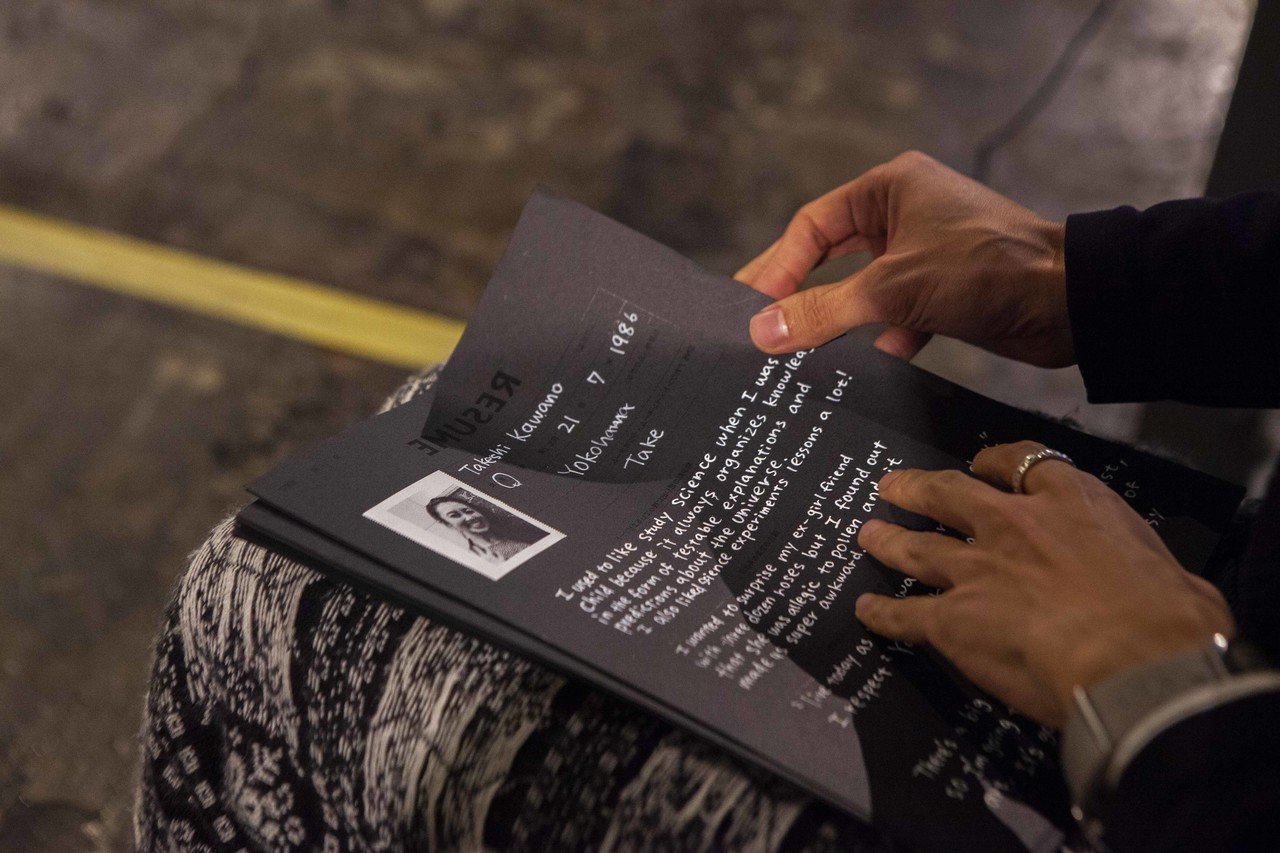

⑦河ノ剛史(デザイナー等) / WITHIN A REALM OF RELATIVE FORM

朝。

いつもより遅く起きた。

けだるい身体を引きずって洗面所にいき、ひとしきり口の中を眺めたあと、顔を洗う。

鏡には、輪郭のぼやけた見慣れた人間が写っている。

鍋に火をかける。

3ヶ月前から矯正を始めたせいで、噛まないといけないものがたべずらいから、

人参と玉ねぎとトマトをミキサーで砕いてオリーブオイルと煮込んだものを、毎日食べている。

何を食べても、どうせ次の日には忘れているから何も問題ない。

むしろ何を食べようかと迷う時間を、どんな服を着ようかと迷う時間に充てられるから

その方が、よっぽど創造的だ。

携帯が鳴る。新しい仕事の依頼のようだ。

猫がテーブルに飛び乗って食事の邪魔をしてくる。

眠気はないがあくびが止まらないので、食事が済んだらもう一度布団に戻って本を読もう。

「あ。」

ふと、メルカリで売れた服を発送しないといけなかったことを思い出した。

今日はハズレの日だ。

—

これは私の実感に基づく、私のある朝の情景です

…そう認識しています

ではこの日常らしきものの実存について、誰が証明してくれますか

あるいは、私から見える私は、他者から見える私と近しいと言えますか

そもそも、この他愛もない中年の日常の小咄にどんな意味があるとお思いですか

美化された(あるいは卑下された)この思い込みの頼りない自画像を、

笑いながら黒く塗りつぶす

あはははははははははは

その黒い紙に、誰かが白いペンで文字を書いている

…20人くらいだろうか

顔は違うが、名前は皆同じ

ある人は、遠くの国で体験した悲劇を

ある人は、消し去りたい過去の後悔を

少しだけ自分を重ねて

それらを集めて、人型に並べて眺めていたら、ほんとうに可笑しさがこみ上げてきた

「そうだった、そうだった!!確かに私はこんな人間だった!」

鏡には、見慣れない人間がこっちを向いて笑っている

いひひひひひひひひひひ

来年私はタトゥーを入れるらしい

_Video (Duration 06:26)

password: mirror