建築設計者が開拓するタスクについての考察

こちらの記事は、以下のブログの続編:考察編となります。

前回のブログを読んでいただいた方、ありがとうございます!まだの方も、こちらのブログから読んで頂いても大丈夫です!

(ご興味があれば前回のブログも読んで頂ければ嬉しいです!)

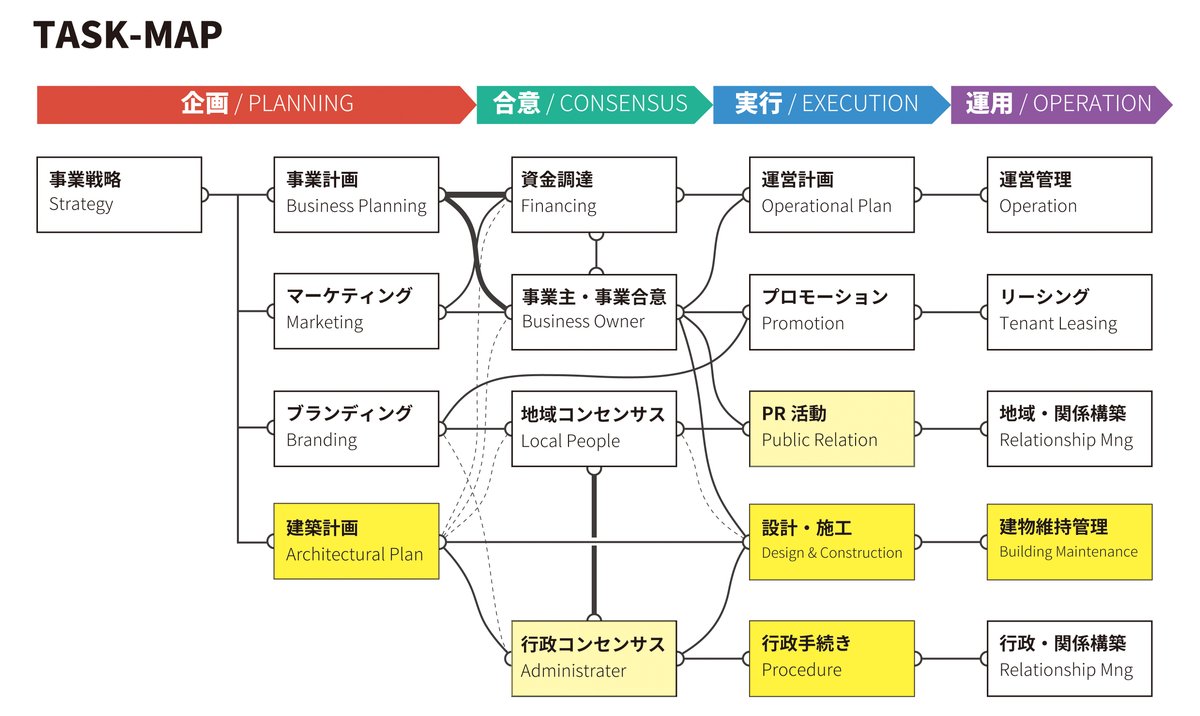

さて、前回のブログでは建築プロジェクトの全体像と必要となるタスクを整理してみました。今回は、その全体像の整理を通しての自分なりの考察をまとめていきます。

考察は4部構成となっています。

01 素直な感想 / 事業主へのリスペクト

僕は小・中・大規模と様々な規模や用途の建築プロジェクトを経験し、それらの経験や事業主の方から直接お話を聞くなどして、おぼろげながら建築プロジェクトの全体像を把握してきました。全体像が見えてきてからの率直な感想は、「プロジェクト全体を推進されている事業主さんは、こんなに幅広くタスクをこなしているのか…本当に凄い…」でした。はい、シンプルなリスペクトです。同時に、空間デザインしか見えていなかった自分の視野の狭さも痛感しました。

元々は建築デザインを専攻していた僕ですので、かつては「事業主やデベロッパーは金の亡者でデザインを理解できていない!」「市民にも高質なデザインが分かるように教育こそが重要だ!」等々、とってもお恥ずかしい独りよがりで視野の狭い考えを抱いていたことも白状します。。

とはいえ、今でも建築の可能性や専門性の底知れぬ深さについてのプライドや畏怖も捨ててはおりません。ただ、建築だけを見るのでなく、プロジェクト全体の目的や事業を理解した上で、自分の持てる専門性でプロジェクトに貢献するべきだと考えるようになりました。そのためには、事業やビジネスについての知識や経験も必要だと感じています。

02 建築業界の現状

一般的な「建築業界が担っている領域」を下図で黄色く示してみました。濃淡は責任の強さを表現しています。

初期の建築計画・設計施工、建物維持管理は専門領域です。厳密には施工や建物維持管理は施工会社の専門となります。設計に関する行政手続きは、特に規模が大きくなる程に相当ヘビーに行います。ここまでが濃い黄色の領域です。

上記に加えて、近年では淡い黄色の領域も設計者が実行することが増えています。特に公共的な建物の場合は、PR活動として地域の人々とワークショップを開催することが組み込まれていることも増えています。規模が大きければ行政手続きの一貫で地域への説明会等も行います。他にも、設計の前段階の都市計画関連における行政コンセンサス形成も業務として行うこともあります。ただし、議会の政治的人間関係にドロドロと入り込むのではなく、あくまで手続き的なガイドライン作成等が一般的かと考えてます。

03 事業者からみたコア領域

次は、建築設計者の視点からでなく事業主の視点からの考察です。僕なりの結論は、「合意フェーズ」が最もコアで最もタフであると感じています。

建築設計の立場としては建物デザインであると言いたい気持ちもあります。また、地域の人々にとっての価値を最大化するべきだから、地域との関係構築であるべきだ!という考えも分かります。いや、事業戦略やコンセプトが最も大事だというビジネスサイドの考えも分かります。しかし、事業主の方々を傍から見たりお話を聞かせて頂くと、特に難易度の高いプロジェクトでは「合意」フェーズが上手くいくかどうかで、そもそも建築プロジェクトが実行できるかどうかが左右されますし、戦略をどこまで実現できて効果的な運用につなげていけるのかというコアな部分も、ほぼこのフェーズで決まっていると感じました。なお、事業として見たら、実際に売上を立てる「運用」フェーズが重要であることは言わずもがなですが、今回は求められるタスクの困難さや事業全体への影響の大きさを基準に考えました。なお、僕の見立てでは、「合意」フェーズの次に困難かつ重要なフェーズは「運用」フェーズです。(建築設計者としては「実行」フェーズと言いたいところですが、現実はそうかと感じます…ただし、当たり前ですが、重要度が低いからといって価値が無いということは全くありません。)

特に、事業主自身の意思決定はその後のほぼ全てのタスクに影響があり、資金調達が実現できるかどうかは事業主の意思決定を左右するほど関係が強くなります。また、公共的な色合いが強い建築プロジェクトでは、地域・行政のコンセンサスを得ていないと、実行フェーズに行く前にプロジェクトが頓挫してしまうリスクがあります。

ビジネスでは「顧客」の問題をいかに解決するかが重要であると言われていますが、建築設計者にとっての「顧客」は、建物のエンドユーザーだけでなく、むしろ最大の顧客は事業主となります。事業主がどのようなタスクをこなしており、どのような課題に対して建築設計者は価値を提供していくべきか。そのような視点で「開拓するべきタスク」の提案をまとめていきます。

参考:フロント・ローディング

提案に入る前に少し寄り道です。

計画の初期段階に負荷をかけて、建物の工事工程や維持管理等も含めた検討を実行して早期に問題解決することで、手戻りのコスト削減を図る手法を「フロントローディング」と言われています。BIMの導入理由として挙げられることの多い考え方です。

厳密にはフロント・エンド・ローディング(Front-End Loading, FEL)です。リスクも投資規模も大きいプラント開発の分野で発達した手法です。

この考え方も、タスクマップを用いて事業主視点を加えるとさらに拡張できそうです。

BIM推進の際のフロント・エンド・ローディングは、施工や維持管理という建物側の視点を主に取り入れる手法ですが、同様にその他の運用フェーズのタスクを前倒しで検討していく手法が考えられます。

建物の運営や管理の人の流れや運営コストの効率化を視野に入れた建築計画の検討。計画前に、建物を借りてくれるテナントと賃料まで合意した上で売上から逆算して事業計画・建築計画を作成したり、地域・行政の人間関係から逆算した効果的なブランディングを検討したり。

このように、建築プロジェクトの事業全体を捉えた、建築分野に囚われないフロントローディングという視点もアリかと考えました。

04 開拓するタスクについての考察

長くなってしまいましたが(汗)、ここからが提案となります。

もちろん、個人や会社としてタスクマップにおける全てをカバーするべきとは思いません。全てをカバーできるのであれば事業主となるべきです。

(とはいえ、事業主となる建築組織も実際のところ増えてきてます。)

建築設計の領域においても普通の仕事と超一流の仕事とでは雲泥の差があるように、各々のタスクについても当然ながら差があります。また、世界トップクラスのスター建築家のように設計領域で超一流の方は、そもそも他のスキルを開拓する必要は無いと考えています。むしろ脇目も振らずに研ぎ澄まし続けていって欲しいです。タスクを開拓するべきなのは、僕を含めたその他99%の建築設計者かと考えてます。

以上の前提から、「事業への貢献を目的に、建築設計とプラスアルファの一流の武器(タスク)を併せ持つべき」と考えています。ここからは、その考えのケーススタディを提案していきます。

Case Study 01:+事業者コンセンサスのサポート

建築プロジェクトのコアが事業主の事業合意にあると記しましたので、まずはそこを抑えにいくケーススタディから始めます。建築の設計や施工・維持管理に関する実績をベースにした事業者コンセンサスのサポートを行う建築組織「A」というケーススタディです。

事業主が意思決定するためには、建築プロジェクトを通してもたらされるメリットが大きく、リスクが小さい状況を説明する必要があります。また、コンセンサス形成のためにはロジックやエビデンスを積み重ねる理論的アプローチと、キーパーソンに情熱を抱いてもらえるような感情的アプローチがあると考えます。両方大事なのですが、規模の大きな組織内での意思決定では理論的アプローチの方が重要となると感じています。

さて、建築組織「A」は、豊富な施工・維持管理の実績データ及び、施設の売上等の事業実績データも豊富に持っていたことが強みでした。それらのデータ(エビデンス)を基にした事業計画やマーケティングの作成支援を通して事業主のコンセンサス形成を丁寧にバックアップしていきます。また、そうした経験から事業の効率的な意思決定プロセスもデザインするというサービスも提供します。さらに、建築組織「A」は非常に安価な独自工法も開発しており、事業主は「A」に施工を発注しなければ事業計画が実現できなくなるため、施工も受注することにもつなげます。そのように、建築組織「A」は他の設計会社では変えがきかない独自の強みを持つことと、設計以外の業務もカバーできるようにすることで、右肩下がりな建設業界でも成長を狙っていくというケーススタディです。

Case Study 02:+広告デザイン

ケーススタディの2つ目は、建築設計+広告関連の組織です。

建築プロジェクトにおける市場調査やターゲット設定、コアとなる価値の提案等の広告関連のタスクを建築計画と併せて提案します。また、提案したブランディングやプロモーション等のブランドイメージを高めるような建築デザインを提案したり、プロモーションと併せてリーシングも行うことで事業の売上確保に貢献します。

事業者視線にたつと、それぞれを別々に発注せずに一社にまとめることで、調整コストの削減と、発注費用の削減につながるポテンシャルがあります。

ただし、広告関連は非常に高度なデザインスキルの競争が繰り広げられている環境となるため、建築と併せて広告デザインを行うことの価値をいかにして説得できるかや、競合の広告デザイン会社にも引けを取らないように組織内での広告デザインスキルの蓄積が重要となりそうです。

Case Study 03:+事業コンサルティング

次は、建築設計に事業コンサルティングを加えたケーススタディです。建築プロジェクトの事業をビジネス側面からサポートし、資金調達においては自社の付き合いのある金融機関と連携して資金調達もサポートします。

事業主から、ビジネスのサポートを依頼されるためには、他に代えがたいレベルでの事業実績や強みがなければなりません。また、金融機関をつなげるためには、金融機関とのこれまた相当強い信頼関係が構築されていなければなりません。

例えば、マーケティングの実績が他の追随を許さないレベルであり、実績に裏打ちされた事業計画を作成したり、その実績から金融機関の信頼も得られるようなケース。ビジネスにおいて超一流の強みや実績を持った組織が取ることのできる選択肢であり、建築設計組織がこのモデルを目指すことは非常に困難で、どちらかといえば、ビジネス・コンサル等が建築設計を内製化するようなイメージです。

Case Study 04:+施設運営

こちらのケースでは、自身でデザインした建物に自らテナントとして入居するケースです。

このケースでは、単に店を運営できるというレベルでなく、「その店が出店すると人が集まり、他のテナントも集まってくるレベルの一流のコンテンツ力」が求められます。

現在、コンテンツ力のあるテナントはとても強い交渉力を持ち、事業の実現性に大きく貢献しています。行列のできるような人気の飲食店・物販店だけでなく、オフィスとしても「あの企業が入居するなら…」と企業が集まってくるようなコンテンツ力ある企業もあります。

また、得てして自らもコンテンツになるような組織は、プロジェクトへのコミットや覚悟も並ではありません。リスクがあっても、高い賃料を支払うことを事前に確約したり、自分の利用する部分だけでなく建物全体を借り上げてリーシングのリスクを引き受けたり。それらのコミットによって本来事業主が負うべきリスクを分担し、事業主が共に腹を括ってくれて事業を推進しやすくしています。その点では、事業主・事業合意を力強くサポートしていると言えます。

Case Study 05:+コミュニティマネジメント

Case Study 04(+施設運営)の変化形です。自身で建物のデザインだけでなく、デザインしたお店を自社で借りて運営を行うのは同じですが、お店の運営を通して街の人々との関係づくりを強力に推進できることを強みとするケースです。

収益は高くなくとも、街の人々を集めることができて関係づくりも促進できるという魅力があるため、事業主としてはその会社にデザインと施設運営を依頼すれば、地域と良好な関係を築くことができ、事業の「公益性」を担保することが可能となります。さらに、その施設の周りで売上を立てることができたり、情報発信力を強化することも可能となります。

このタイプの企業には、地域との関係づくりという公益性から、公共の建築プロジェクトのオファーが舞い込みやすくなります。

---

今回の考察は以上です。ここまでお付き合い頂き、本当にありがとうございました!!

はい、実は、最後のケーススタディは全てモデルとなる企業が存在しています。つまり、荒唐無稽な妄想ではなく既に実現されている実践例なのです。建築設計の領域に閉じこもらず、事業主の目線からどこのタスクを深めて「武器」にしていくか。そのようなことを考えていくきっかけになれば幸いです。(多分に自戒が込められています(汗))

- 安藤