担い手の変容から見る座間市サーキュラーエコノミーの成り立ち

座間市はサーキュラーエコノミーの取り組みに関して、ごみ収集のデジタルテクノロジー導入などを通じて家庭ごみ排出量の削減に成功しています。この成功は、長年の座間市クリーンセンターの組織文化の変容も相まって達成されており、物質面のみならず、社会・文化的な側面からもアプローチしたサーキュラーデザインの好例です。ご縁もあって、この座間市のサーキュラーエコノミーの成り立ちについて、共創学会第8回年次大会で発表してきました。今回はその内容をわかりやすくご紹介します。(文責:デザイン研究者 曽我修治)

サーキュラーエコノミーとサーキュラーデザイン

サーキュラーエコノミーの定義はいくつかありますが、代表的なものはエレンマッカーサー財団の以下の定義です。

“廃棄物や汚染を設計段階から排除し、製品や材料をできるだけ長く循環させ、自然システムを再生する経済モデルである”

欧州委員会の定義などもありますが、これらに共通していることは物資的な側面から述べられていることです。われわれは、この定義を補完するものとして、サーキュラーデザインを次のように仮留めしています。サーキュラーエコノミーは物質的側面のみならず、文化・社会的な側面からのアプローチも必要と思っているからです。

“人々が日常をより循環的に捉え、行動するための、人とモノ・サービスさらには社会システムとのインタラクション(相互作用)のデザイン”

座間市リサーチのきっかけ

循環型社会のデザインを研究する企業や組織をまたがるコミュニティCircular Design Praxisに参加しています。その活動の一環として、2024年2月に家庭系可燃ゴミの大幅削減に成功している座間市クリーンセンターを見学しました。

こちらがその時の写真です。驚いたのはパッカー車(ごみ収集車のことです)のごみ投入口に顔を突っ込んでもまったくにおわず、それどころか掃除したにおいしかしないのです。ぼくが住んでいる地域では考えられないことでした。この時、座間市の家庭系ごみ削減という物質的な成功の背景に非物質的な存在を直観し、まさにサーキュラーデザインがなされているのではないだろうか?、知りたい!、教えてください!!となってリサーチプロジェクトがはじまりました。

ちなみに、座間市のパッカー車は素敵なラッピングがされていて子ども達に人気です。こちらの写真は、海のぜろうぇいすと号で、座間市クリーンセンターの職員自らがデザインしたものです。かわいいだけでなく、横のカメやクジラを見ているとプラごみについて考えさせられる部分もあり、秀逸なデザインです。

座間市のごみ処理の沿革

ここで座間市のごみ処理の沿革について簡単に触れておきます。座間市は神奈川県のほぼ中央に位置する人口約13万人の都市です。1963 年頃より市のごみ収集体制の整備が始まります。1987 年には家庭系可燃ごみの週3 回収集を試行し、1994 年に資源分別収集を開始しています。2013年から分別・資源化の市民啓発を強化し、2020 年には小田急電鉄と連携し塵芥収集システムを導入しごみ収集の業務効率化を図り、剪定枝も燃やすごみの日に併せて収集するようになりました。

これら取り組みの結果、ごみを有料化していないのにも関わらず2023年度の家庭系可燃ごみが2019年度比で20,788t から17,963t へと13%以上削減されたのです。

リサーチ方法

Circular Design Praxisメンバーの有志9名でリサーチチームを編成し、2024年2月から6月にかけて、概ね次の手順で座間市のサーキュラーエコノミーの成り立ちの調査、分析を行いました。

座間市クリーンセンターのフィールドワーク1

仮説構築とリサーチ計画作り

当事者へのデプスインタビュー

座間市クリーンセンターのフィールドワーク2

調査結果の分析と考察

まとめ(冊子化)と発信

インタビューはクリーンセンター職員4名、先駆者2名、市職員1名、小田急電鉄担当者2名で1回あたり約60~70分、半構造化形式で実施しています。インタビュー、フィールドワークなどから得た210個ほどの気づきデータをKJ法で分析することにより考察を得ています。

6月時点の成果を一旦リサーチチームで中間報告としてまとめてCircular Design Praxisの以下のサイトで冊子として公開しています。興味のある方はご覧ください。

座間市サーキュラーエコノミーの相関図

調査の結果わかった座間市サーキュラーエコノミーの登場人物相関図はこちらです。

この相関図には3つの特徴があります。

クリーンセンターを市役所が強力にバックアップしている

・プロジェクトの予算獲得

・パッカー車のオーナーシップ などさまざまなプロジェクトを通じてクリーンセンター職員と市民が直接関わっている

・啓発活動

・子供服リユース など民間企業と協力して新規プロジェクトを発足・推進することが多い

・剪定枝収集

・フードサイクルプロジェクト など

座間市サーキュラーエコノミーのカルチュラルエコシステム

座間市サーキュラーエコノミーの成り立ちの仮説を以下に示します。物質面だけでなく職場文化のような社会・文化面も含めた座間市サーキュラーエコノミーの成り立ちの仮説です。われわれはこの図カルチュラル・エコシステム図と呼んでいます。8つのブロックとその連関から構成されており、この座間市のカルチュラル・エコシステムは10年以上をかけて築かれてきています。氷山モデルに例えると、右の水色と青緑色の2つのブロックが海面に出ているみんなから見える部分です。残りの6つのブロックは見えずらい海面下の様相です。

カルチュラル・エコシステム図の主要なポイントをご紹介します。

変容してゆく担い手のモチベーション

図の中央・赤色部分で、カルチュラル・エコシステムの中心となるブロックです。2013年のパッカー車のラッピングをきっかけに、子どもたちに注目されるようになり、中には「環境に携わる仕事ってかっこいいんだね」と声をかけてくれる子も。こうした子どもたちの期待に応えたいという気持ちが担い手たちの中で徐々に強まり、10年以上をかけて担い手のモチベーションが消極的なものから積極的で自律的なものへと変容してきています。

ビジョナリーな先駆者たち

このような自律的な職場文化が発生した背景には、上で記したような市民とのインタラクションだけではなく、ビジョナリーな2名の先駆者(元市役所職員)の存在があります。彼らの強力なエンパワーメントがクリーンセンターの自律的な職場文化の土壌作りに大きく影響していました。カルチュラル・エコシステム図の左・橙色部分です。

市民と担い手の相互変容

自律性を発揮した担い手のクリエイティブな行動に子どもたちがさらに反応します。廃材から作った環境啓発用の遊具や保育園での古着回収イベントなどがその例です。そして子どもから親へ、園長先生へ、市役所の管理職へと熱量が伝わり、クリーンセンターの担い手にさまざまな形で返ってきます。図の上の緑色のブロックです。この熱量がまた担い手の変容のエネルギーにもなっていきます。また、座間市の家庭系可燃ごみがこの数年で削減したスピードと量を踏まえると、市が取り組んだ施策の直接的な効果だけでなく、市民の行動変容が生じていると考えざるを得ないと関係者は考えています。市民のこうした行動変容を促した一つの要因としてクリーンセンターの担い手たちの活動が大きく影響しているのではないかと我々は考えます。

民間企業との協働

民間企業との協働も重要なポイントです。協働とは、異質な組織が、同じ目的に向かって、各々のリソースを持ち寄り、対等の立場で働くことです。上で述べた先駆者達は、市役所と民間企業で連携した取り組みの成功体験がありました。市役所内だけで予算を確保し実行にいたるまで例えば数年かかるところを、民間企業と連携し外部の資金を活用することで半年で実行に移せることもあるそうです。座間市のサーキュラーエコノミー活動をスピーディーに進める上でこの民間連携スキームは欠かせないものです。

協働において、市役所と民間企業の信頼の構築が重要なポイントでした。例えば、2020年のごみ収集システムの導入です。まだ国内で使われた実績もなく、英語表示しかできないシステムをごみ収集の現場に導入することは並大抵のことではありません。小田急電鉄の担当者が週に何度もクリーンセンターに通いごみ収集車に一緒に乗り収集現場を体験することではじめてごみ収集員のシステム使用の理解が得られています。これも協働の一つのエピソードと感じます。

まとめ

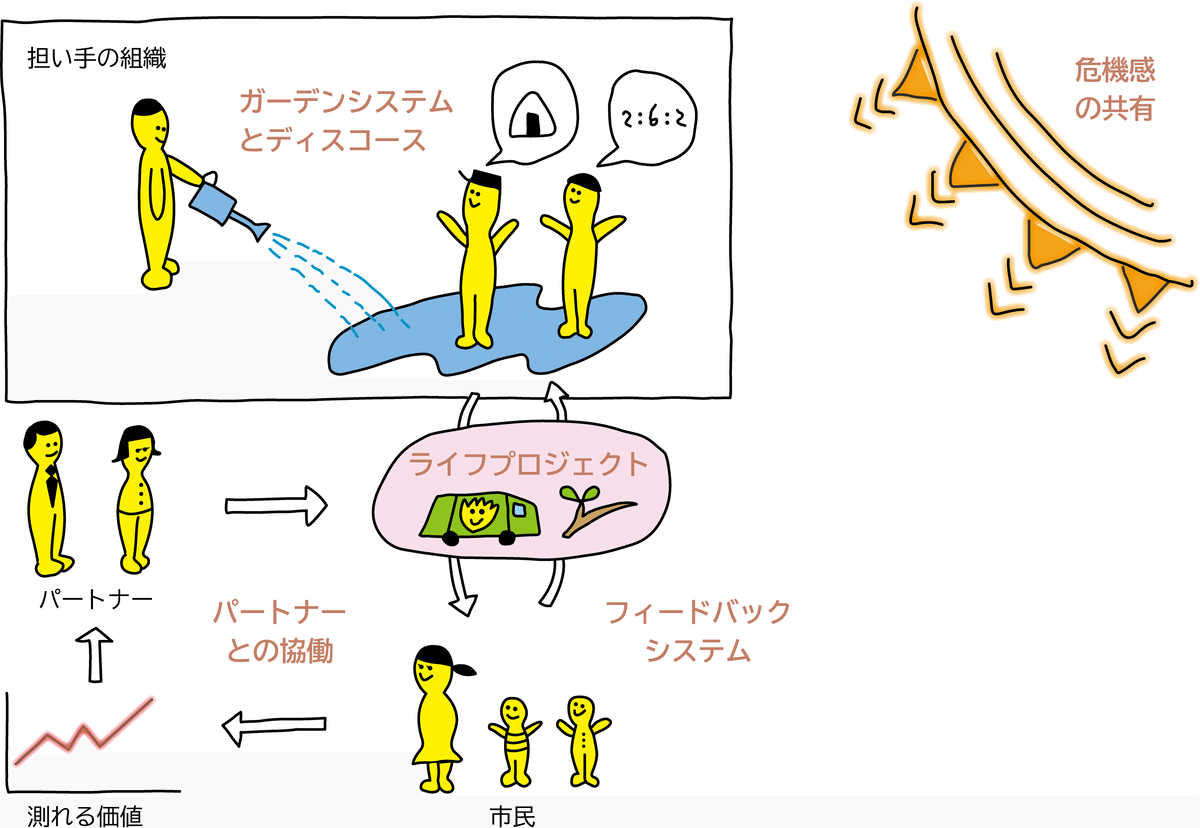

座間市のサーキュラーエコノミーは、ごみ収集の担い手と関係する人々の共創=相互変容の過程と結果であったと言えます。座間市の事例はもちろん固有であることを理解しつつも、あえてここから共創としてのサーキュラーデザインの原則を図にして取り出してみます。

ガーデンシステムとディスコース

「庭師のように考える」とはアーバンデザイナーのダン・ヒルが音楽家のブライアン・イーノから学んだ都市のデザイン原則の一つだそうです。座間市の先駆者たちがそうであったように、担い手によるデザインがはじまる土壌を育む環境が大切です。個人としてでなく組織・システムとして庭師ができると良いでしょう。座間市では二人の先駆者が活躍されましたが、一人でなく二人だったことも成功した要因になっているかと感じています。

ライフプロジェクト

ライフプロジェクトは、サービスデザインの第一人者、エツィオ・マンジーニが提唱する考えで、簡単に言うと、一人ひとりの内発的動機に結びつくより良き暮らしのための構想と行動です。座間市で取り組んだパッカー車のラッピングや剪定枝の収集などのプロジェクトはクリーンセンターの担い手の発案で実現されています。まさにライフプロジェクだと思います。子ども服のリユースなど他にもたくさんあります。ガーデンシステムからライフプロジェクトを産んでいくことが肝要です。

フィードバックシステム

クリーンセンターの担い手がモチベーションを維持、向上していく上で啓発活動やラッピングパッカー車を介した子どもたちの反応はとても重要でした。この反応の仕組みは偶然にできているわけではありません。クリーンセンター職員は上勝町ゼロウェイストセンターなど先行事例を学び、自分たちはどうありたいかを考えた上であえて介入の対象を子どもに決めているのです。自分たちのモチベーションが一番上がるためです。このように担い手自身が意図をもって介入とフィードバックの仕組みを作れると理想的です。

パートナーとの協働

座間市は民間企業と連携することでさまざまなプロジェクトをすごいスピードで進めています。ここでは”協働”が行われています。繰り返しますが、協働は、異なる立場の人・組織が同じ目的に向かって、各々のリソースを持ち寄り、対等な立場で働くことです。担い手のライフプロジェクトを支えながら測れる価値をベースとした民間企業のビジネスの理屈も通し、市役所と民間企業がワンチームとなってプロジェクトを進めるチーミングと働き方が理想的です。

危機感の共有

ガーデンシステムとライフプロジェクトを土台としたエコシステムは関係者も多く、複雑で時間もかかります。このようなエコシステムを持続させるためには関係者が共有できる危機感が必要です。座間市の場合は、ごみ焼却炉のキャパシティ問題です。市役所にとっても市民にとってもゴミを減らすしかなかったのです。

共創学会でいただいたフィードバック

前で述べたように座間市のサーキュラーエコノミーのポイントは共創にあると考えていたため、タイミングが合致したこともあり、共創学会第8回年次大会で発表しました。はじめての共創学会への参加でしたが一人当たりの発表時間・質疑応答時間が十分ありアットホームでとても良い議論ができました。

共創学会の予稿を公開しますので興味のある方はご覧ください。

共創学会でいただいた主なフィードバックを掲載します。勇気をいただいたり、今後の発展性を示唆いただいたり、大変有意義な議論となりました。質問やアドバイスをいただいたみなさまに感謝いたします。

ごみ収集車、消防車、救急車など子供の時には好きでも、大人になると関心を持たなくなってしまう人も多い。今は大学生のメーカー離れも増えている。大人になっても担い手の職業に関心を持ち続けられることにこの研究はどう関係しているだろうか?

座間市の事例にある程度の普遍性を持たせようとする際に、公共政策学の行動モデルが参考になるのではないか。

市民との共創に加えて、企業をまきこんだ連携について詳しくききたい。また、この企業連携プロジェクトを通じて、 市民の行動変容はどのように起きているか?

私は野菜くずは犬にあげており剪定枝は自分で燃やしているから回収してもらわなくてもも良い。ごみが市民の自分事になっていくことが大事だと思う。今後、議論したい。

謝辞

インタビューにご協力いただき座間市のごみ収集の実態について教えてくださった,座間市くらし安全部クリーンセンター、ゼロカーボン推進課のみなさま、PaH-Wellさま、小田急電鉄株式会社 デジタル事業創造部のみなさまに深謝いたします.また、共に調査・分析を実施したCircular Design Praxisの座間市リサーチチームプロジェクトメンバーに感謝申し上げます。

それではまたお会いしましょう!