『アメリカ議会図書館ウェブサイト』の考えつくされた体験設計がすごい

はじめまして。CINRA, Inc. の井手と申します。チーフクリエイティブディレクターとしてウェブサイトを中心としたクリエイティブを担当しています。

美術館や大学など、芸術や文化に関してのウェブサイト制作を扱うことも多くあり、リサーチを日々行なっています。そのなかで、文化施設のデジタルコンテンツ体験について考えさせられるウェブサイトがあり、その事例をご紹介しようと思います。

国内外における文化施設のサイト動向

今回紹介するのは『アメリカ議会図書館』のウェブサイトです。

日本の図書館や美術館のウェブサイトの現状を考えると、この10年のあいだにモバイル対応などデバイスの多様化の流れを受けサイトリニューアルが多く行なわれてきました。

リニューアルされたウェブサイトはビジュアルの良さやユーザビリティーがよく考えられており、施設を利用する多様なターゲットに寄り添った親切な設計が多いと思っています。

昨今の動向として、新型コロナウィルスの影響で実際に来館できない現状を受けたバーチャル企画など、来館せずとも楽しめるウェブコンテンツを特別企画として提供しているサイトも見かけるようになりました。

『アメリカ議会図書館』を取り上げる理由としては、ウェブサイトを通したコンテンツ体験が、特別企画ではなく「当たり前」として取り組まれていることが大きなポイントになります。

『アメリカ議会図書館』とは

1800年からの歴史がある世界最大規模の図書館で、収蔵数は1億点を超えアメリカ国内・国外問わず多くの資料の収集と保存を行なっています。日本の「国立国会図書館」のモデルになったそうで、もはや街の図書館とは一線を画した存在といえます。

デジタルにも早い段階で取り組んでおり、組織内に電子サービスの戦略企画局を設けていることが印象的です。

サイトに訪れると、英語のせいもあるのか一見「普通の使いやすいサイト」に見えてしまうのですが、今回着目したい「コンテンツの中身」をデジタルコミュニケーション視点で見ていきたいと思います。

【着目ポイント①】点と点をつなげる編集視点

まず、サイトの主要コンテンツの一つである「デジタルコレクション」のページです。

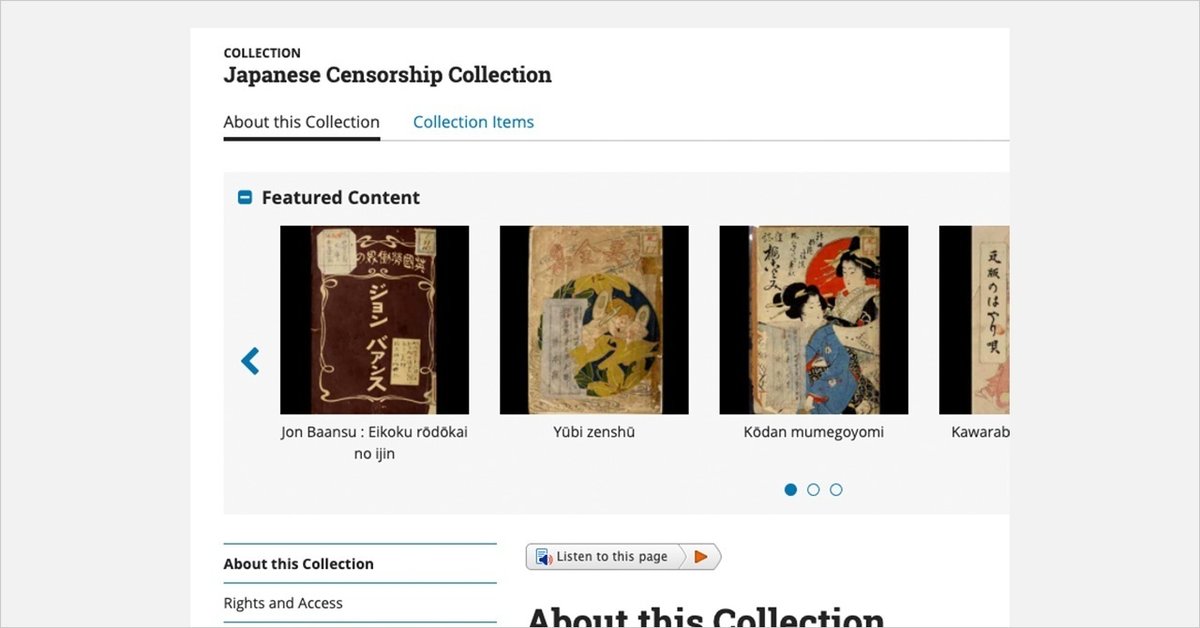

PCでは左カラムでカテゴリ整理がされ、収蔵コレクションが並ぶページなのですが、上部にある「Featured Content(特集コンテンツ)」がとてもユニークです。事象や文化など、さまざまな特集が組まれています。

上記のように日本の特集も組まれ、日本人が見ても興味深く楽しめるコンテンツが多くあります。

検閲対象になった資料特集の概要では「鉛筆やスタンプなど検閲プロセスの痕跡に着目してほしい」など、ユーザーが閲覧するときのポイントも丁寧に案内しています。

図書館に目的を明確に持った人のためにどうガイドしていくか以上に、資料という点と点を編集視点でつなげ、ユーザーに新しい興味を促すことに着目しているのが感じられます。さらにトップページでは「Trending(トレンド)」を設置し、学術的なものだけではなく「クリスマス」など、いまを生きる人の興味関心を軸にしていることがわかります。

【着目ポイント②】教員へ向けた「学生の学習レッスン」提供

次に紹介するコンテンツは、教員へ向けた「学生の学習レッスン」の提供です。図書館の資料を用いた学習レッスンのセットを多様に準備しています。

レッスン内容の例として、『アメリカの児童労働』を取り上げてみます。

このページ内では教員に向けて、全体の概要から、学生がこのレッスンを通して学ぶ目的や、レッスンにかかる所要期間、必要な準備物まで丁寧に記載されています。

小学生対象のわかりやすいレッスンから、高校生対象のより高度なレッスンや、そのハードルの上げ方までもが、同テーマのなかに用意されています。例えば、「自分が工場や鉱山、農場で働いている子どもの立場になって、友達に1日をどう過ごしたかの手紙を書いて伝えてみてください」などの具体的なレッスン内容を提供していて、教員が実施に迷うことはありません。

なぜこのような細やかなレッスンを提供しているのか?

――過去の知的文化財産を収集・保存し、それを多くの人に広めたい図書館が、その達成に向けて自分たち以外の力を借りて巻き込み型のコンテンツをつくっているのではないでしょうか。この視点はとても賢く、よい選択肢だと感じました。

例えば、一人の教員が20人に教えることができれば、結果図書館を利用した数は20倍になったともいえます。メディア運営の意義を運営側がつねに考え、目的に対してまっすぐ取り組んでいる姿を感じるコンテンツの事例です。

【着目ポイント③】ブログをメディアとして徹底活用

最後に紹介するのはブログコンテンツです。

新聞や漫画の深堀り、スタッフ紹介など、まるで大学のサークルのような無数のカテゴリが設けられています。

ゲスト投稿も多く、アメリカのメディアや、ハフィントンポストカルチャーブログをはじめとした一般紙でも活躍しているライターや編集者が担当している箇所もあります。

時事的なものへの対応スピードも早く、ハロウィーンのタイミングで『ハロウィーンの伝統の起源 2021年10月26日』を発信するほか、『LGBTQ +』、『女性の歴史』、『アフリカ系アメリカ人の歴史』などがあり、ここでも見る人の興味・関心を忘れていません。

このブログでは時事、スタッフの声に至るまで多面的な興味を軸に文化を紹介しており、それによりユーザーにとって多様な「興味関心の入り口」をつくることができています。いかに敷居なく学びの世界に入ってもらうか、という図書館側の工夫が感じられます。

さらにZOOMでのウェビナーやPODCASTも活用していて、このブログだけで立派なメディアとして機能しています。

「訪れることができない人向け」の裏にある、「なぜやっているのか」

ここまでのコンテンツ力と、独自性のあるサイトがなぜできあがったのでしょうか。

ひとつの理由に、「訪れる」を前提にするのではなく、「訪れることができない人」をターゲットにした体験設計が根元にあるように思います。

アメリカは物理的に広く、施設に足を運べない人が多数いるということを想像しやすい状況にあります。日本人にとっても新型コロナウィルスの影響で、近くても行けないという状況を体験し、「行けない状況」をリアルに想像できるようになりました。

コンテンツを体験したい人のほとんどが、そこに「訪れることができない人」と考えたとき、ウェブサイト上での体験はリアルの代替ではなくメインコンテンツの一つになると考えることができます。

もうひとつは、図書館側が「なぜその活動をやっているのか」を明確に理解していることです。

資料の収集と保存は手法で、それは議会や国民に活用してもらうため。さらにその一連の活動は文化の知を広め国民を豊かに発展させるためというビジョンが見えてきます。

そのビジョンから考えると、目に見えない多数の「訪れることができない人」をターゲットにするということも自然な流れで浮かび上がってきます。

『アメリカ議会図書館』は規模も目的も通常の図書館というものを超えた大きな存在で、そのまま何かと比較対象にすることは難しいと思いますが、デジタルでのコンテンツ体験の考え方として、コンセプト・目的から施策までの筋を通すというプロセスは参考にできる部分です。

なぜやるのかを見直したときに、ここでどんな創造的なことができるのか、また、膨大な情報を目の前にしてネガティブに捉えるのではなく、どう編集し面白くしていくかという思考で設計することが必要とされる場面は、じつは多くあるのではと感じました。

最後になりますが、CINRA, Inc. では「なぜやっているのか」を編集視点で見つめ直すストーリーブランディングや、見えない顧客とコンテンツをつなげるオウンドメディア制作などに取り組んでいます。

ぜひ新しい視点で一緒に取組みを行ない、より豊かな世の中をつくっていければと思いますので、感想などご連絡いただけると嬉しいです。