#21 広島 陥没事故~原因究明へ検討委始まる

「もうお客さんが来られていまして、パーマをかけて、薬剤もつけて、時間待ちをしているときだったんです」

こう話すのは、陥没現場付近で美容室を営む福地康夫さん(69)。

9月26日朝9時前、広島市西区で、直径5メートルの雨水管をつくるために地下30メートルでシールドマシンによる掘進を行っていたところ、直上が陥没。付近の集合住宅など12棟が傾いたり損壊したりする被害を受けた。当時、福地さんは自身が経営する別の店にいたが、妻やスタッフから聞いた話として、当時の様子を教えてくれた。

「大きな音がしてぐらっとしたと。でもそのまま仕事を続けていたら警察官が入ってきて、大至急避難しなさいと。向かいの運送会社の社屋が傾いている。でも薬剤をつけたら、時間がもう限られてるわけですね。その時間時間で動かんと大変なことになる。劇薬がついてるわけですから」

頭にパーマ液のついたままのお客を車で2キロ余り離れた別の店舗に連れていって後処理。その後、店には1週間立ち入ることができなかった。

トンネル工学、地盤工学、建築など8人の専門家が選任された。

事故からおよそ2か月を過ぎた11月30日、専門家による第1回の事故調査検討委員会が開かれるのに合わせて、広島市西区の現場を訪れた。陥没は埋め戻されたが、現場に通じるすべての道に警備員が立ち、住民以外の通行を制限している。鉄筋コンクリート4階建ての運送会社の事務所や市営住宅は最大でおよそ1.4メートル沈下し、傾いているのが遠目にもわかる。避難者は11月21日現在で31世帯58人にのぼる。

冒頭及び終了後の座長ぶら下がりのみ撮影・録音可との条件で公開された。

検討委員会で説明された陥没発生の経緯はおおむね次の通りだ。

・午前4時 夜勤作業終了

・午前8時26分 293リング目の掘進を開始。1.2メートルのセグメント幅のうち48センチまで順調に掘進。管理値や排土に異常なし。

・8時45分20秒 一次スクリューコンベア上の礫取箱の土圧が0.4Mpaから上昇を始める。

・8時45分34秒 礫取箱の土圧が0.7Mpa 以上と3 気圧相当上昇。(施工者側は「何らかの礫がぶつかった可能性がある」と説明)

同時に切羽土圧も 0.4Mpa 近傍から 0.45Mpa 程度まで増加。

・8時45分35秒 切羽土圧が大気圧相当まで急激に低下。

・8時45分36秒 掘進を自動停止

・8時45分40秒 シールドマシン下部からの異常出水を確認。

(事故調査検討委の説明資料に一部加筆)

土圧の上昇から急激な低下まで15秒、その5秒後に出水を確認。委員会の場では当時の動画も再生され、水が大きく山なりに噴き出す様子が見て取れた。

地上では、出水から3分後に運送会社の事務所が動き始め、5分後には道路の舗装に亀裂が発生。14分後に陥没が撮影されている。出水から陥没まで、ごく短い間に進行し、シールドマシンがねじれながら持ち上がる異常な挙動を示したこともわかっている。

(事故調査検討委の説明資料に一部加筆)

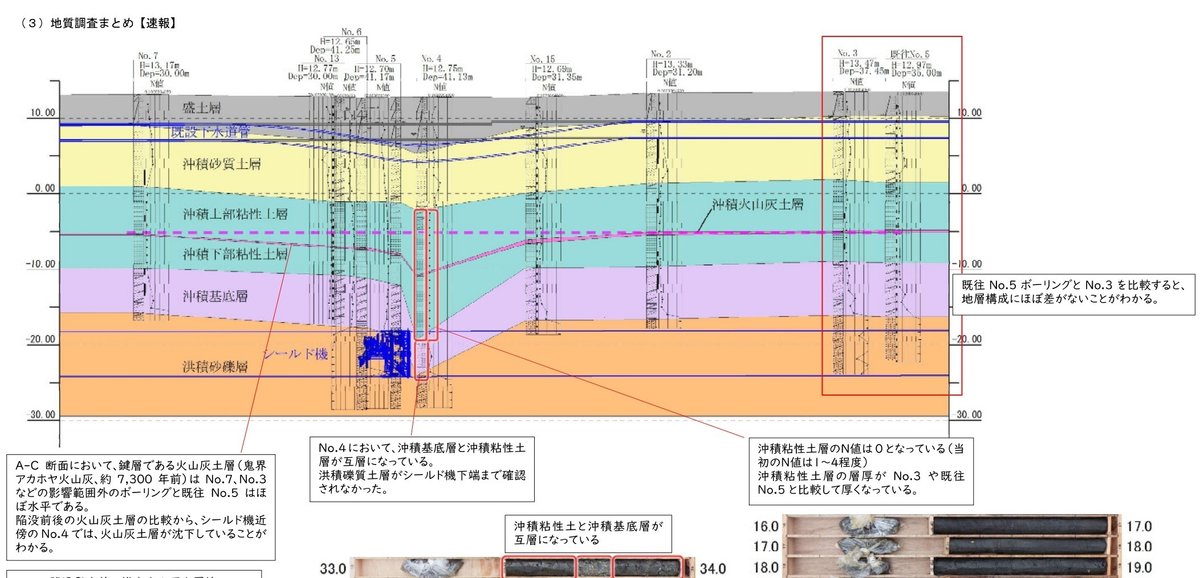

委員会では、事故の前後のボーリング調査などから得られた現場の地質状況についても説明された。工事前の調査から想定された地質断面図では、シールドマシンの前面は砂礫層で、その上に沖積基底層と呼ばれる砂層、粘性土層と重なっている。

(事故調査検討委の説明資料より)

事故後の地質調査では、陥没直下の地層が大きく沈み込み、水色で示した粘性土層の厚さが事故前の想定に比べて倍近くに伸び、シールドマシンの前面には砂礫層ではなく、落ち込んだ形の砂層(沖積基底層)がきている。粘性土の強度は、ひと桁あったN値が0に下がっている。

(事故調査検討委の説明資料より)

こうした状況が何を意味するのか、水や土砂はどう動いたのか。

委員からは、さらなる詳しいデータや計算を求める声とともに、現場の地質について「先入観を排して検証すべき」といった意見が出された。そのうえで「切羽を見てみなければわからないことが多い」として、水中ドローンによる調査に加え、水を抜いて止水したうえで直接切羽に入って調べることができないか、検討するとの方向性が示された。

座長に選出された 早稲田大学 小泉淳 名誉教授:

「映像を見る限り切羽から水が出ている。施工データを見ると、うまくいっているところと比べて全く遜色がないし、管理値内の施工ができている」

「どうもここんところは、シールド機械にちょっと不信を持っているというのが私の率直な気持ち。それもちゃんと切羽まで行ってみればわかるということだと思う」

東京外環道の陥没・空洞事象では、今回と同様の砂礫層を掘削中に振動が発生して多くの苦情が寄せられ、それが遠因する形でトラブルが発生、過剰掘削につながったとされている。調布の事故後に公表された掘進データには、異常を示すチャンバー内圧力やトルクの変動などが記録されていたが、今回、清水・日本国土開発・広成 JV が示した掘進データはいずれもおおむね管理値内で、「特筆すべき異常値は検出されていない」としている。

現地の振動計測については明らかではないが、陥没前の状況を何人かの住民に聞いてみると、「何か変な音が聞こえるという話をきいたことがある」といった程度の情報はあったが、調布で多くの住民が感じたような大きな振動や騒音といった現象は確認できなかった。

東京外環トンネル施工等検討委員会の委員長も務める小泉氏は、調布でも議論になった、事前の地質調査は十分だったかという点について、次のように答えた。

小泉座長:

「ここはかなり川がきっちり海に向かって流れていますので、きれいに堆積しているようなんです」

「(地下は)一寸先は闇だよ。自然相手にしているんだから いつもそのことを念頭に置いてやんないとダメだよと考えてはいるんですけど、今日データを見た限りではどうもそっちの方が原因ではなさそうだという感じですよね。 地盤の調査としては多分あれでかなり合っていると思います」

今回の委員会に提出された地質データでは、「事故位置直近」とされる事前のボーリングデータが、現場から60メートルほど離れた場所のものである点も気になる。小泉氏のいう「一寸先の闇」に想定外のリスクが潜んでいなかったか。今後、さらなる分析が望まれる。

お客は警備員にゲートを開けてもらって通る。

福地康夫さんの美容室は、幸い建物の基礎や構造については安全が確認され、内装の修繕程度で済んだ。11月5日、およそ40日ぶりに営業再開にこぎつけたが、商売人としてつらい現実にも直面した。

福地康夫さん:

「いつ再開ができるかわからないから、待ってられんから、ごめんね、今回はよその店へ行ってやってもらったわっていうの、後から聞こえてくるわけ。そりゃ辛いでしょ。本来だったらうちのお客さん、 何十年も来てもらっているお客さんに。それがこういうことでぷつっと途切れて、次来てもらえるかどうかわかりません。行った先が気に入られて、そっちに行かれるかわかりません。これ、数字にできない損失です」

大雨の浸水被害を減らすための工事には理解を示すものの、二度と人々の暮らしやなりわいが絶たれることがないよう、徹底した原因究明や、被害にあった人たちへの十分な補償にあたってほしいと話す。

※情報は2024年12月10日現在です。

※記事は不定期で追加、更新していきます。

※写真や画像は引用表示・但し書きがない限り筆者の撮影・入手によるものです。

※内容についてご指摘、ご意見、情報などありましたらお問い合わせよりお寄せ頂ければ幸いです。