22歳代のふりかえり

目の前のことを追うようになって、どれくらい経つだろう。おそらく、計画的偶発的理論を知ったときからだ。その時から、長期的に戦略的に生きるのではなく、今気になることをとことん追い求めるようになった。

そして23歳になった。今日はこの一年を振り返っていく。

はじめに

まず、21歳のときの振り返りを振り返る。

2021年を振り返ると、特に5月末頃まではメンタルがとにかく不調で(テストあったりオンライン塾の展望が見えなかったり)何をするにも「やった方がいいからやる」という感じだった。そのリバウンドもあり、オンライン塾こそ無事始められたものの10月頃まではいわゆる「意識高い系」(よくない意味で)、とにかく正しいのは何かを探し回ってそれを他の人に話して自己満足、考えるだけで行動してないという最悪の状態が続いていた。

病院実習が始まって1カ月半~2か月頃が過ぎた11月頃からようやくそのことに危機感を感じ始め、同時に同級生に自分の気持ちを素直に打ち明けたりということを通して少しずつ他人のやさしさを思い出せた気がする。イラストの依頼を受けたこと、先生に自分の考え(ホワイトな病院を作りたい)を聞いてもらえたこと、医療の世界にあこがれる人が出てきたこと(それまで本当に医療やりたいのか分からなくなって、けどそれ失ったら自分何もないよなって板挟みで医療を批判的に見たりとぐちゃぐちゃになっていた。それだけに、あこがれる先生の存在がすごく輝いていた)、さっきも書いたように他の人を喜ばせることが自分の嬉しさにもつながる瞬間があったこと…… こういった一つ一つのおかげで、ようやく世界をポジティブに、楽しく生きられるようになってきた気がする。

そう、そして21歳を「人に認められて自分を見つけてきた、一つの方向に軸を持って進められるようになった時期」とするなら、22歳は「その自分を形にして中身を詰めてきた時期」だったと思う。

一つの方向と言っても「アートや医療、デジタルを掛け算していく」といった複数領域に渡るし、形にすると言っても「noteによる毎週の情報発信、アプリ制作と公開、絵を描く」などと色んな形態を通してである。

でも、正直そのレベルも出力手段の数も、まだ全然足りていないというのが正直な感覚だ。

では今後一年、それを強化していくのか、それとも新しい方法を探すのか。ここで、落合さんが誕生日に行っていた方法を試したいと思う。

見直さないといけない&タスクとしてやらないといけないものは大体5つくらい.一年のテーマ(何をテーマにこの一年をやっていくか)・生活習慣(予定やルーチン)・長期目標(何を目指して何をKPIにするか)・道具と環境(持ち運ぶ道具を変えたり部屋の環境を変えたり)・標語やマインドセット(努力目標何かをするときのマインドセット).

誕生日に入る直前に大体,上記活動をするための準備を始める.買い物などのできる作業はやっておく.この習慣をつけてから一年のKPIとか,生活習慣の見直しも含め,つまらない仕事をうっかり続けてしまったりすることが少なくなった.

https://note.com/ochyai/n/nb86b0d1595d0

この内容をもとに、必要に応じて今後自分なりにカスタマイズしながら、23歳の展望を文字に起こしていく。

一年のテーマ(何をテーマにこの一年をやっていくか)

アプリの正式な公開・広める

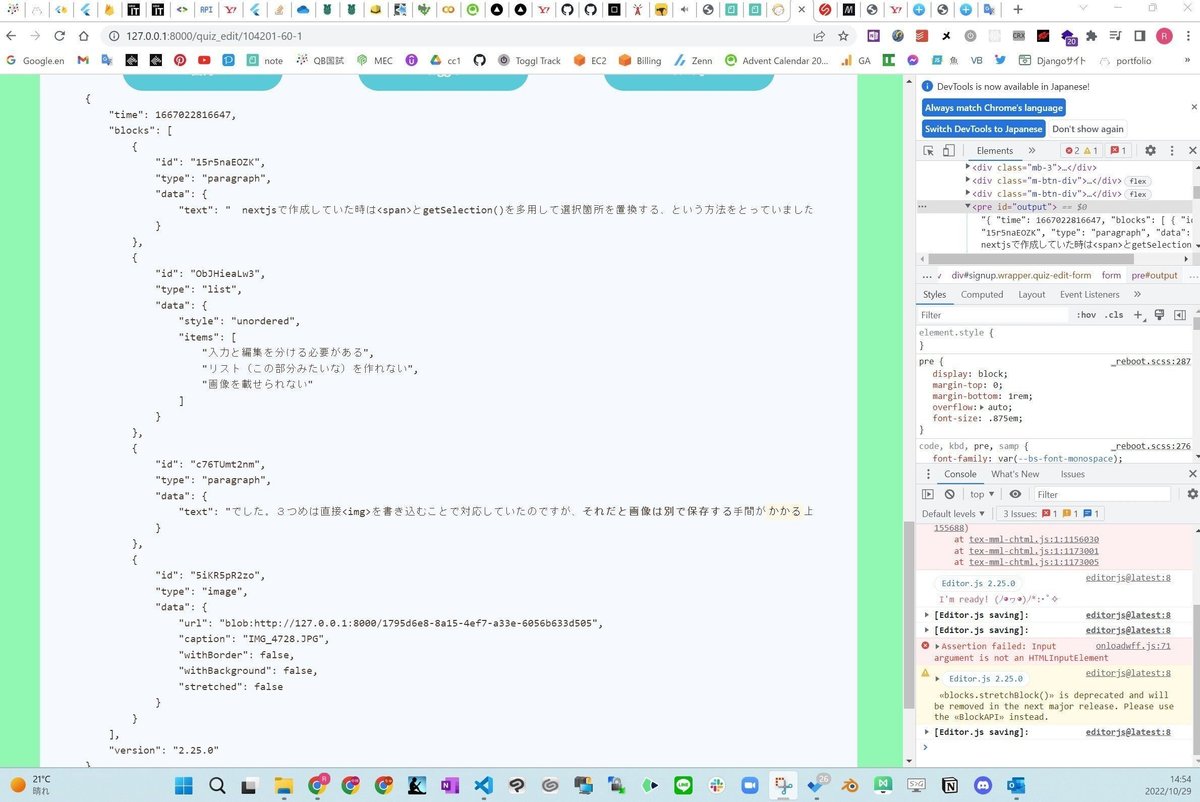

何よりやりたいのは、今まで作ってきたアプリの正式な公開だ。現在複数のウェブアプリを作成しており、中には実際に今の自分が使っているものに薬管理アプリ、ポートフォリオ、クイズ形式のウェブアプリがあるが、ポートフォリオを除いていずれも限定的な人しか使っていない、というのが現状である。

手を動かしながらも自分は今どんなものを作っているのか発信することに欠けていたので、今年は実際に他の多くの人に使えるように、また制作を度々Twitterなどで発信できるようにしていくことが要になる。

医学の勉強

もう一つは、医学を勉強することだ。「医学生だから当たり前だろ」と言われるところだが、私は「医学を知るためには医学以外を知ることが重要だ」と変な理屈をこねて医学知識にあまり力を入れていなかった。

無論、医学以外で得られる知見は非常に大きい。もしアートやパソコン言語、地域活動の参加などを行わず、医学やゲーム・アニメしか知らずに研修医になっていたらと考えるとゾッとする。なんだか今後の自分の人生が一通りしかないように感じるからだ。

冒頭で触れた「自分の軸を持つ前」は、何に力を入れるべきかも分からず、だからといって医学を学ぶことが生きがいというわけでもなかった。正直、今も医学を学ぶことに深い生きがいを感じるかというと決して自身を持ってうなずけはしない。

けど、アートやデジタル、医学の知見を組み合わせて、時には作品として、時には医療として人に喜んでもらえることは嬉しいし、そこにあるのは自分であって、その軌跡を振り返る時間は充実している。何を組み合わせるのか、どのような方法で表現するのか、相手を助けるのかということは、ガイドラインを踏襲しながらも、自分だからこその表現手段の具現化そのものだからだ。

そんな理屈で医学以外に最大限の時間を割いてきたのだが、この一年は少々それが偏りすぎてしまった。最低限の医学知識がないと、現場を深く理解することはできない。国試に受かる知識があれば問題ないというのもその通りかも知れないが、それとは別に自分自身の見方を広げるため、改めて医学知識についても勉強していく。

実際に医学以外の知識が医療に役立つかの話はともかく、少なくとも自分自身の人生の視野は広がると思う。少なくとも、そうしないと後悔しそうな気がする。だから、医学以外のこともこれからも色々試していく。

何か新しいこと(2022年以内に始める)

これに関しては、まだ何も決まっていない。が、この一年はウェブアプリの問題演習という分野に時間を割きすぎていたきらいがある。この一年を通して熱中できることをもう一つ、多少重なっていてもいいので2022年以内に開始する。

生活習慣(予定やルーチン)

すれ違った知り合いに挨拶をする。無視を恐れない

この一年、なぜか人間への恐怖が強くなった。結局今も理由は分からないが、「人に認められて軸ができて軸の入った作品を作り始めて、でもそれをサプライズのために完成まで誰にも話さない」を強く意識していたからなのかなと思う。

あるいは、自信過剰か。自分の作品に自信がある、だから他の人から声をかけてくれるのを待つと。

あるいは、誤った謙遜か。「謙虚に生きろ」と言われてきたものの、未だにこの感覚を自分の中にすっと落とし込むことができない。結果「自分は大したことできません」と言うようにしているが、それでも私の何処かでは「でもすごいんだぞ!」という気持ちもある。

これは、相手の本当のすごいところ、その人が人生で積み重ねてきたものをまだよく分かっていない・過小評価しているのも一つの原因だと思う。そのためにも、様々な感動や人が本気で作った作品に触れ、また自分自身も作品を作ったり未知の体験をしていくことが大切か。

ということで、書きながら気づいてきたのだが、これがもう一つの日常のマイルールだ。

様々な感動や人が本気で作った作品に触れ、また自分自身も作品を作ったり未知の体験をする

長期目標(何を目指して何をKPIにするか)

経済的に自立する(毎月、仕送り以上の収益を出す)

今回の項目の中では一番苦手かもしれない。目の前のことに熱中する、が軸の一つだからだ。それでも、敢えて一つ具体的に言葉にするなら「経済的に自立する(毎月、仕送り以上の収益を出す)」ことを次の誕生日までの目標としたい。

もちろん、経済的に自立することだけが目標ではない。もう一つの大きな理由は「人がお金を払ってでも欲しくなるようなプロダクトを作れるようになる」ことにある。

今自分が作っているものは、自己満足という意味もあるが、自己満足で終わってしまうものは振り返った時に後悔する。たとえ形に残っていたとしても、「で?」と感じてしまうのだ。

この一年、ふと「自分が生きている意味」について考えることがあった。それを見失っていたのだ。そして、その時読んだ「夜と霧」に非常に心に刺さる言葉があった。それは「意味は関係の中に生まれる」である。

それは、使う人間と使ってもらう道具の間でも言える。たとえどんなに優れた道具があっても、使う人がいなければなんの意味もない塊だ。同様に、人間においても、誰かに必要とされるから、そこに自分の意味を見いだせる。

今まで何度も見てきた言葉だったが、この本を読んで、その見方が変わったと思う。今回の、他の人がお金を払ってでも欲しくなるほどの価値を作り出せるというのも、それだけ自分が他の人に認められたという一つの印となる。

そして、想像以上にお金を払ってもらうというのは非常にレベルの高いことだし、自分の作品を相手がお金を出してでも買いたいと言ってもらえた時は一生忘れられないほど嬉しい。

道具と環境(持ち運ぶ道具を変えたり部屋の環境を変えたり)

ToDoリスト

今、普段使っている道具はこんな感じだ。

外出時、実習時の持ち物はスマホと財布くらいで、必要に応じてiPadやメモ帳を携帯するが、基本的には手ぶらが多い。

日常の大半を占めているのがパソコン。普段はブラウザ、イラスト、コーディング関連、連絡、メモ帳(OneNote)を中心に使っている。

スマホアプリはこんな感じ。ここにないものはPayPayとSwitchBot、暗号資産くらい。スマホは1日数分くらいしか使わない。

よく、普段使っているペンや紙、デバイスなどを変えてみると再びエンジンが入ると聞く。部屋の温度や聞いている音楽がずっと同じだと、動かしている手や頭もだんだんマンネリ化してくる感じもする。

さて、どこを変えようか。ペンは使いやすいのでもうしばらく様子見。

todoリストあたりを変えてみることにする。

上はもともと使っていたデフォルトのものだが、Notionを試しに今年いっぱい使ってみようと思う。多機能や評判が多いことに加え、LINEとの連携など手を加えられる要素が多そうだからだ。

1ヶ月半使って馴染まないなら、もとに戻すのもありだろう。

標語やマインドセット(努力目標何かをするときのマインドセット)

プルス・ウルトラ

何をふざけたことを、と言われんばかりの標語である。よりによって、最後にこのようなものが来てしまった。そう、「僕のヒーローアカデミア」に出てくる言葉だ。「さらに前進する、もっと先へ」という意味を持った、スペイン発祥の標語である。

実際、半分は笑いも込めている。が、それも大事なことなんだとこの一年気付かされた。私は元より根っからの理屈人間、そのためどういう流れにするか、ユーザーはどう考えているかなども全て理屈で解決してしまいがちだった。

が、現場ではそれと同じかそれ以上に「感情」、雰囲気、ノリが流れを左右したりする。地域実習の話がいい例だ。

「治療3つ、何があると思う?」

「薬、手術、あと、ええと……リハビリとかですか?」

「それもあるかもね、だけど今回の答えは、薬、手術、そして愛だよ」

はじめは耳を疑った。ただのジョークかと思った。しかし、そう話したお医者さんや周りのスタッフ、患者さんのご家族が自分たちの出来ることでお互い知恵を絞りながら一人の患者さんを笑顔にする光景を見て、それは本当なのだと実感した時、胸が熱くなった。

起業家のプレゼンでもよく感情が大事だと痛感させられる場面がある。NewsPicksで放映された李 禮元(小5)さんのプレゼンにとても感動した。理屈ももちろん素敵なのだが、何よりわくわくするように自分のアイディアを相手に伝える様子は、自分でも応援したいと感じた。

それを聞いているだけでも楽しく、もっと聞いていたいとなる。それが、人を動かす。自分の考えを相手に通す方法は様々な本で紹介されているが、それ以上に感情が大事なのだと感じざるをえなくなる。もちろん理屈のほうが重要な場面も多いとは思うが、それだけでは駄目なのだ。

以上、ユーモアについてやや脱線が過ぎたが、ヒロアカへの畏敬、何より今の自分自身を重ね合わせを考え、この標語にした。無論プルス・ウルトラは生涯そうかもしれないが、今の自分に全身全霊を尽くし、後悔のないようにやり尽くす時間にしていく。

おわりに

以上、5項目に沿って今後一年の展望をまとめた。最後に、22歳について振り返ろう。

今年は、やはり形にすることが多かった。今までの作品は、イラスト、アニメ制作、動画編集、3DCGとアートの要素が強かったが、コーディングは実用性の要素が大きい。

アートと実用性は二項対立で話されることも多いが、私は両方好きだ。少なくとも両方触れてきた私の場合、視野も広がっていろんな発見があり面白かった。もっと昔からアプリを作っていたら今頃どうなっているだろう、ということにも興味はあるが、後悔はしていない。

アートが視界を色鮮やかにしてくれるものだとしたら、コーディングは身体そのものの機能拡張と言えるだろう。全部記憶したり、自動化したり、ワンタッチでアートを作ったりできる。アートは戦略・方向、コーディングは戦術・道具といったイメージだ。両方が補完して一層大きなものが生まれる。

そういったものを作りながら、それを評価してくれた、実際に使ってくれた先生方、友人、後輩にまず感謝したい。

当時のリアルな感覚は、ここにアーカイブしてあった。

そしてnote。12月にアプリ制作日記の連載を始めてから、こちらもそろそろ一年になる。数回飛ばしてしまったものの、始めは3ヶ月続けばいいとおもっていたものが、よくここまで続いたものだ。

次回で第45回、はじめはなんとなくという感じだったが、バタフライ効果というのだろうか、とりあえず始めてみることは本当に大きい。今コーディングを続けているのも、そのおかげといっても過言ではない。モチベも、逆に他の人の技術記事へのアンテナと共感も、実際にやってみたから得られるものは想像以上に大きかった。

今月学んだ最大のことは「意志は弱いから行動変えろ、しかもそれが自分の本質の一部になるくらいやり続けろ」ということ。

なるほど、ドラクエでいうパッシブスキルみたいなものか。「気付かないながらも自分も周りも少しでも幸せになる確率を上げてくれる」的な。

一方で、大きな反省点もある。それは、人間関係をおろそかにしてしまったことだ。去年は、同級生や先輩・後輩、隣人さんと誕生日の祝言を交わすことも多かったが、今年は減ってしまったように、また差し入れやすれ違う人との挨拶も減らしてしまったように、人間関係を軽視してしまっていた。

中には、自分の中のケジメとして、勝手で寂しいながらも御礼の言葉で締めさせてもらった方もいる。もちろん、ずっと忘れられない大切な人だ。一方で、生活習慣の項目で触れたように、自分の中の問題が原因のケースも少なからずある。妙なプライドや経験不足だ。

これからの一年は、少しカッコつけたような言い方になってしまうが、これまでの制作とユーモアと人間関係、これらを融合、昇華させていく。ただの自己完結の技術でなくみんなと共有していく(この一言だけだと誤解を招きそうだが)、みんなとのコミュニケーションツールにしていく。

大学生活、最後の時間だ。制作も、友人も、悔いのないようにしたい。