【前編】シン・ボランティア。終焉へのレクイエム・新しいグランドデザイン?~定義から構築へ~

I want to believe my faith in myself is real.

ー信じてみたいんだよ、信じた自分ってやつをよ。

終焉の合図

少し前、いつもと同じように大学のボラセン内で作業をしていた時、(と言っても、梅雨入りより前だと記憶しているので、6月ぐらいだと思う)

「たは、ボランティアってオワコンなんだよ」

いきなりこう言われた。

こう言ったのは、いつも僕たちを支えてくれているボランティアコーディネーターの方だ。その方は同じ人間とは思えないほどのバイタリティーとマルチタスキング能力を持っており、同時に38個くらいのことを平気で考えられてしまう。

聖徳太子と遜色はないと個人的には思うほどだ。

僕にとっては憧れだが、目指すのもおこがましい。

その方は学生時代からボランティア活動に勤しんでいて、アルバイトをしたお金で大学の長期休みはバックパック一つで海外に行っていたそうだ。その姿は容易に想像がつく(笑)

そんなボランティア活動に精通して、もはや人生の大半をボランティア活動に当てている彼女が「ボランティア活動はオワコン」だと言う。

なぜなのか。

大切なのは、真実に向かおうとする意志だと思っている。

第28話 警官

ボランティアが死語?…

結論から言うと「ボランティア」という言葉が形骸化したものになっており、もうその言葉では人は見向きもしないということだ(あくまで彼女の意見を聞いて、僕が独断で考えていることであり、ボランティアに関連する全ての人たちを否定するつもりは毛頭ないことを記しておく)

彼女がなぜこう感じたか、「オワコン」と言ったあとに続けてくれた。

ボランティアコーディネーターさん(以下私):「今はさ、企画しても全然人が集まらないの、法学部が移転してしまったからかもしれないけど、

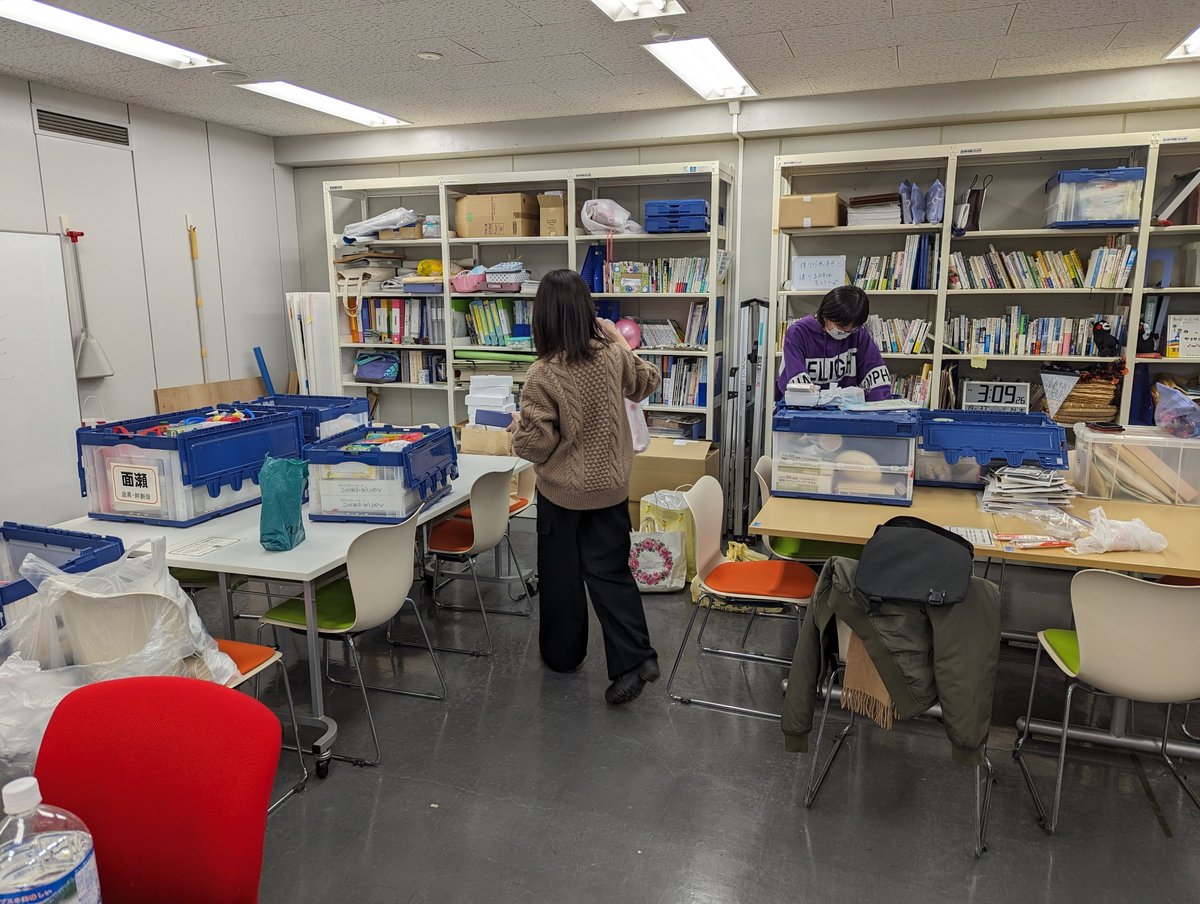

(私たちの大学内にあるボランティアセンターは法学部がいた棟に隣接していた。授業前などでエレベーターに並んでいる法学部生は掲示されているポスターなどによく目を通していた。実際僕がボラセン内にいる時に「ポスターを見てきました」という法学部生が何人かいた。しかしその法学部は2023年4月に都心の茗荷谷に移転してしまった)

それでもとっても少ないのよ、コロナ前なんて、私がお昼休みとる時間さえないほど、学生たちが来ていたし、ボラセン内も常時学生がいたの。でもコロナになってオンラインになって対面でのボランティアが難しくなって、やっと去年頃から対面でのボランティアができるようになってきたけど、人が来ない。企画そのものはとても良いものがたっくさんあるのに、いったい全体どうしてなんだろう。

そう思ったらね、私、ボランティアっていう言葉もう古いのだと思うの。

だからボランティアという言葉は死語なのよ」

No path lies before you, As you press on behind me a path appears.

ー僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる。

僕「…ボランティアという言葉が死語でオワコン…」

電車でいつものように帰るなかで、頭にこの言葉がこびりついていた。

最初聞いた時には、自分がしてきたボランティア活動が否定されたような気がして、心身ともに脱力した感覚に至った。(この脱力感というのはボランティア活動を否定されたことというより、コーディネーターさんがそう思っていたことを気づけず、現状に満足してしまっていた自分自身に対してということを追記しておく)

だが考えていくうちに少しずつのみこめてきた。

僕「ボランティアという言葉がオワコン…

そもそもボランティアという言葉の意味ってなんだろう、カタカナで書かれることが多いけど、元々は英語のVolunteerだし、他大のボランティアセンターは名前とかどうしているんだろう」

ちょうどボランティアコーディネーターさんにこの話をされる前、他大でボランティアコーディネーターを務めていた方とお話する機会があった。

その方のいた大学では「ボランティア活動支援センター」という言葉に加えて「ヒューマンサービス支援室」という言葉がついていた。

妙に気になった。ボランティアと言う言葉だけじゃなくてもボランティアは表現できるじゃないのか.…

ちなみボランティアという言葉以外でボランティアっぽいことをしている大学で僕が知っているのはこの2つ

青山学院大学 シビックエンゲージメントセンター

法政大学 ソーシャルイノベーションセンター

※法政大学に関してはボランティアセンターも別で存在している。詳細事項に関してはわかりかねるので、もし知っている方がいたらこの2つの位置付けの違いについて教えてほしい。

調べてないが、他にもたくさんの大学がボランティアという言葉意外でボランティアを表現しているはずだ。

この一連の出来事が僕の心の中でボランティアという言葉に変わるなにかを探す始まりになった。

このエントリではボランティアという言葉を壊す、そして僕なりの「なにか」を考え、記述してみようと思う。

多分迷走する(笑)、そして後味も悪しで「だからなんなんだよっ」と言われる自信しかない。

支離滅裂の権化のような文章を書くことを記しておく。

皆さんもボランティアに代わる言葉を思いついたら、ぜひ僕に連絡してほしい。

いつも通りだが、このエントリは僕個人の意見を表明するものであり、中央大学ボランティアセンターの公式な見解ではないということを断っておく。

ボランティアと決別する

前回のエントリにてボランティアという無定義語を概念として捉えた。

まだ読んでいない方々はこちらから↓

僕たちはボランティア活動というのが「他者への想い」により発現する行為だと定義づけた。

でも、それはあくまで定義である。

現象の名前をきちんと考えることがあるだろうか。この「想い」を構築するのにふさわしい言葉は存在するのか?

「ボランティア」はこの上記の意味をきちんと満たしているのか。

ボランティアという言葉は、英語を起源とする言葉だ。

ひらがなでもなく漢字でもなく、カタカタとして、あたかも、自分たちが作り上げた言葉のごとく使っている。(自分たち=日本の文化)

みんな分かっていると思うがボランティアという言葉は日本語ではない。

私たちは意味の分からない言葉を使用していないと心の底から言えるのか。

そんなことはないはずだ。昨日、たまたまyoutubeで知った言葉を使ってみたり、Twitterのなかで流れてきたつぶやきでおしゃれな横文字を使ってみたり、自分の発言する言葉の意味を100%理解して使っている人なんていないと思う。

僕もその一人だ。ただわからない言葉はわからないと言うように心がけているつもりだし、絶えず辞書で調べたり、自分なりにできる工夫はしている。(と言っても出来ていない部分もたくさんある、偉そうなことを言うつもりはない)

…

ボランティアのイメージ

「何を言っているのだ、この人は」

そう思ったそこのあなた、正常な判断である思う。

(ここからの少しの文章はあくまで僕の哲学である。読み飛ばし頂いて構わない)

時として物事を考える時は全てを「無」にして、常識や通念的な考えから離れなくてはならない時がある。

これはとても大変だし、苦痛だ。人を傷つけるかもしれないし、自分も傷つくかもしれない。でもそのリスクを負ってでも知ろう、探究しようとならない限り、他の人は見向きもしてくれない。

トップアスリートが365日、自分の競技のことを考えている様子は、もはや「狂気」とも感じ取れるかもしれない。しかしそこまで追い詰めなくては自己成長は望めない。

文章も同じだ。もがきながら書いている。正直に言って何度も書きたくなくなる、でも書かなければイライラと違和感がべったりと心に残る。

溶けたアイスクリームが人差し指に付いてべたべたするあの感覚だ。

洗い流したい。そう思う。それと同じに僕のなかでは自分の言葉で文章を書きたいと心の底の底から思う。

(実際、この文章を書いている自分は髪はぼさぼさだし、ごはんも食べていない、そのぐらいの気持ちなのだ)

身体を傾けないと、傾いてない状態のことを理解するのは難しいように、僕たちは思考を傾けなくてはならない。

思考は言葉であり、気持ちだ。それを壊さなければならない。

壊すことをあきらめてしまったら、前に進めない、新しいものは作れない。

新しい何かは常に崩壊の先に存在するのだ。

話を戻す、ボランティアという言葉の語源はラテン語に起因するそうだ。そう元々英語ですらないのだ。

僕たちはボランティアという言葉を想像した時に、個々の人がなにかしらをイメージを持っていると思う。

例えて言うなら。ゴミ拾い、地域活動、福祉活動、etc…

こういったイメージがあると思う。このイメージが重要なポイントだ。

何が大切かと言うと、皆がイメージできるものがすでに出来上がってしまっているということだ。

諦められる程度のことだったら、早くやめたほうがいい。

Next innovation 社長 日向徹

イメージ(image)とは、怖いものでアイデアを広げたり、拡張したりする場合はとても有効に使えるが、そのアイデアや考えから離れたいときは、イメージの負の側面が露見する。

それはなにか?

縛られてしまうのだ。自分の作ったイメージに。

つまり「これはこんなものだ」という考えに先行するイメージが自分の考えを逆に狭めてしまうのだ。

私たちはこのイメージからは逃れられない。

自分の作ったイメージから決別するにはそれを破壊し構築し直さなくてはならない。

この意味はボランティアという言葉を閉じ込めることである。

今この場で、僕はボランティアという言葉から決別する。

そして新しい何かを模索する…

※本来であればこのエントリで終結しようと思っていたのだが、いつも悪い癖で長くなりすぎてしまった。ここまでで既に4500字を超えている。なので前編・後編というふうに分けることにした。

「分けるほどの文章なのかっ!」と言われたらそれまでなのだが笑、後編も楽しみしていただきたい。後半ではこのエントリで定性的に書いたことを具体的な活動に置き換えて考えていきたい。

後編へ続く。

ーーー

最後までお読みくださりありがとうございました。

学生スタッフの記事はこれからも続きますのでぜひご覧ください。

中央大学ボランティアセンター

学生スタッフ 代表 たは