角換わり棒銀対策! なんでも△4四銀

今もなお棒銀は強い

腰掛け銀最強! 腰掛け銀最強!

―――という定説が広まりつつある昨今の角換わりだが、昔は角換わりの戦法は三すくみだと言われたりもしていた。

いわく、腰掛け銀は棒銀に弱い、と。

棒銀に負けて、棒銀最強! 棒銀最強! と言われないように、腰掛け銀でも棒銀を受けられるようにしたい。

実際に、強い人の棒銀は強いのである。

なお、棒銀は早繰り銀に弱いとも言われていたので、早繰り銀で対策するのは有力である。

ただし、これは今回の記事では扱わない。

今回の記事は、あくまでも腰掛け銀の駒組みで棒銀を対策する。

△3五銀パターン

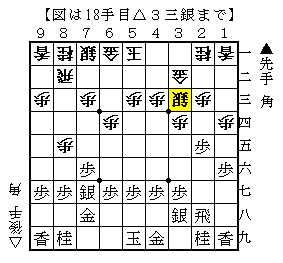

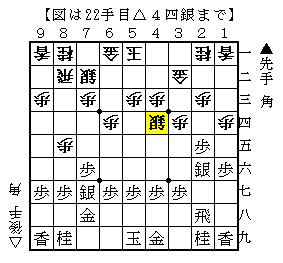

角換わりの序盤だが、今回はちょっと変わった形を題材とする。

図は先手が早めに1筋の歩を突いた場合だ。よくある先手の指し方の一つだろう。

ここで後手の一つの工夫として、△3三銀を保留する指し方がある。

△6四歩▲7八金△3三銀

△6四歩がそれで、▲2四歩からの歩交換には、△3三角と打つ筋を絡めて反撃しようという狙いだ。

しかし、先手が▲7八金と締まると、今度は反撃が効かないので△3三銀と手が戻る。

後手は早めに△6四歩を突いた格好だが大丈夫だろうか?

この出だしが今回の題材だ。

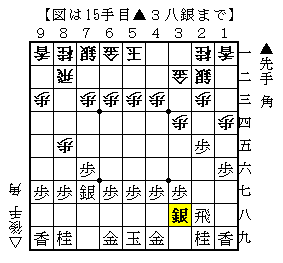

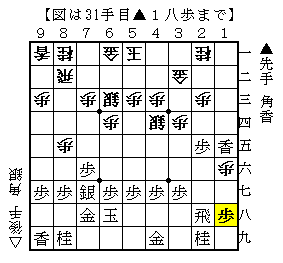

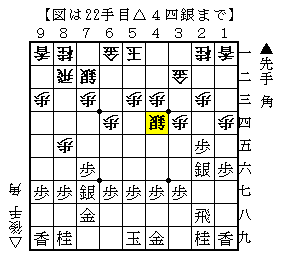

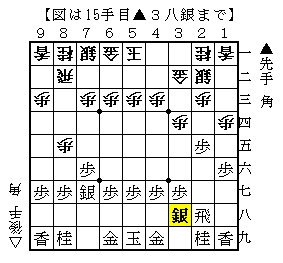

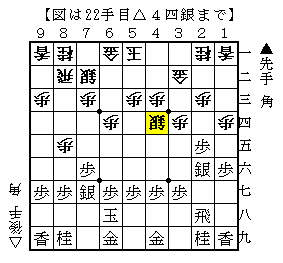

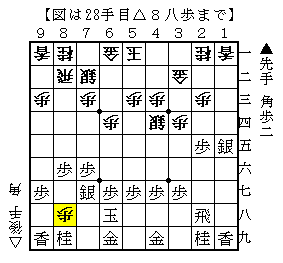

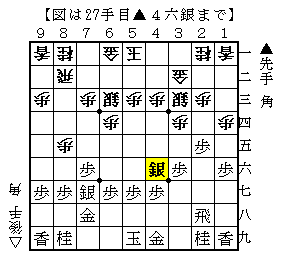

▲6八玉△6二銀▲2七銀△6三銀

▲2六銀

△6三銀に▲2六銀で棒銀対腰掛け銀の構図になった。

ここでは△7四歩や△5四銀が自然だが、後手ももうひと工夫してみよう。

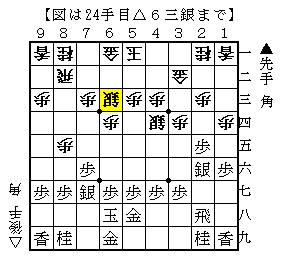

△4四銀

▲2六銀に△4四銀。今回の記事では、このセット手順をとにかくこする。ひたすらに▲2六銀には△4四銀を出ていこう。

さて、銀を上がると、端攻めの受けにどう影響があるだろうか?

なお、先手がいま端を攻めずに▲3六歩と攻めの方向転換をする手もある。これには記事の最後で触れる。

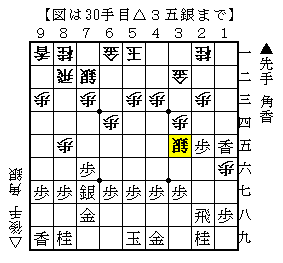

▲1五歩△同歩▲同銀△同香

▲同香△1六歩▲1八歩

端攻めのやり取りの後、△1六歩を利かすのはよくある手。1八に壁を作っておくのは後手の得だ。

たとえば、のちに△1九角とねじ込む手は一つの狙いになる。

そして、ここで△4四銀を生かした手が出る。

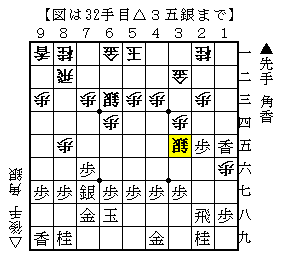

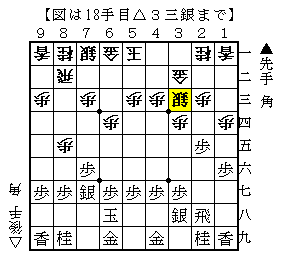

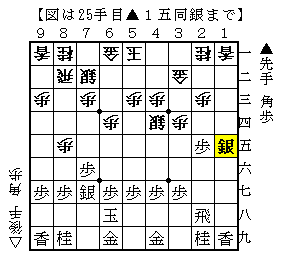

△3五銀

ぼんやりした手だが、銀をもう一段、前に進めておく。

ただ、フワッとした手に見えて、銀を2四に利かしているので、先手も攻める場所が限られるのだ。

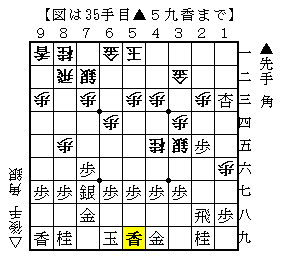

▲1二香成△3三桂▲1三成香△1九角

香が成ってきた時に銀が3三にいるのと3五にいるのの違いが出る。後手は△3三桂と桂を逃がすことができた。

狙いの△1九角を打った時にも3五の銀が生きてくる。飛車が縦に狭くなっており、飛車は横に逃げるしかない。

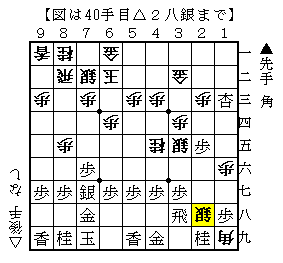

▲5八飛△2八銀

△2八銀もぼんやりした手だが、桂を取れば後手が駒得である。そうして駒得を狙いつつ、成り駒を作って遠いところからゆっくり攻める方針である。

これは後手ペースだと思う。先手の飛車が遊んでいるのが大きい。先手は攻め駒が少ない。後手はなんだかんだで攻め駒が足りそうな展開だ。

戻って、もう一つの展開を見ていく。

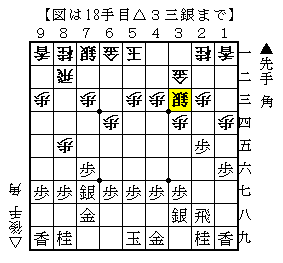

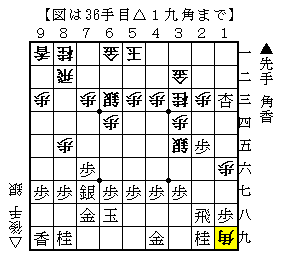

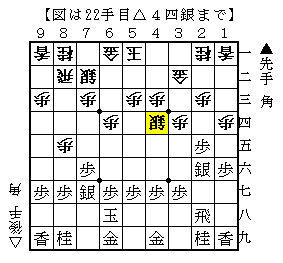

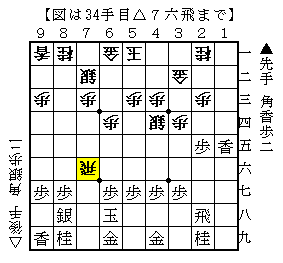

▲2七銀△7二銀▲2六銀△4四銀

先手は▲6八玉を省けば、一手早く攻めることができる。

後手はまだ△6三銀と上がれていないが、それでも△4四銀と上がる。なんでも△4四銀を上がるのだ。

なお、後手の銀の位置は7二銀型と6二銀型があるが、この場合は7二が得だと思う。

▲1五歩△同歩▲同銀△同香

▲同香△1六歩▲1八歩△3五銀

先ほどと同じ手順をなぞる。

▲6九玉△3三桂▲1三香成△4五桂

▲5九香

香を成っても桂に逃げられるので、先手は▲6九玉とここで居玉を解消した。

後手は△6三銀でもいいと思うが、ここでは7二銀型を生かした手順もある。

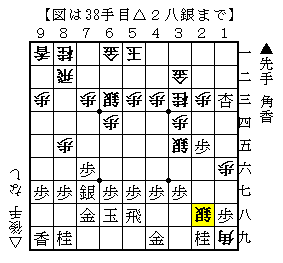

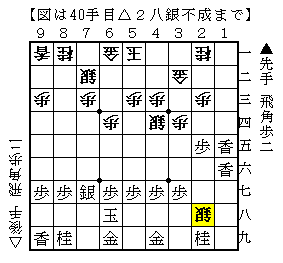

△6二玉▲7九玉△1九角▲3八飛

△2八銀

桂を跳ね出していった後、△6二玉と右に囲うのがそれである。

7二銀型が美濃囲いの形なので、これで玉形がしっかりする。これが△7二銀のほうが△6二銀よりも得な理由だった。

あとは、後手は先ほどと同じく△1九角からB面攻めをしていけばいい。

これも後手ペースだろう。玉形が良いので、先ほどの変化よりも扱うのが簡単ではないかと思う。

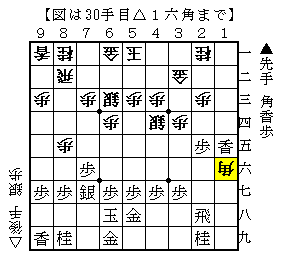

△1六角パターン

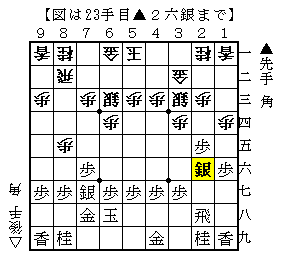

今度は先手が囲い方を変えてきたケースを見る。

この局面まで戻る。

△6四歩▲6八玉△3三銀

▲2七銀△7二銀▲2六銀△4四銀

ひじょうに細かいが、今度の順では先手が▲7八金を保留している。

ただ、後手はやはり▲2六銀には△4四銀である。セット手順だ。

ここで▲7八金なら△3五銀パターンに合流するが……。

▲5八金右△6三銀

▲5八金右とすれば、先手の陣形が先ほどの変化とは別物になった。

なお、先手が▲7八金も▲5八金右も省いて攻めるのも考えられるので、後述する。

▲1五歩△同歩▲同銀△同香

▲同香△1六角

この場合は、△1六角と打って飛車の上部を狭める手もある。

5八に金がいるぶん、先手の飛車は横の可動域が広くないのだ。

これでこの飛車はタテヨコに狭くなった格好である。

▲2四歩△2七銀▲4八飛△3八銀成

△3五銀パターンと違って、後手が2四を守っているわけではない。なので、先手は▲2四歩と突いたが、これは後手の狙いにハマってしまう。

後手は△2七銀と打てば飛車を逮捕できる。形勢は後手ヨシ。

これはあくまで成功例だが、△1六角に対する先手の応手も簡単ではないと思う。

△8八歩パターン

最後に、先手が▲7八金も▲5八金右も省く攻めを見る。

この局面まで戻る。

ここからすぐに端を攻める。

▲1五歩△同歩▲同銀

△8八歩パターンは、△1五同香と銀を取る前に利かすのがポイントだ。

△8六歩▲同歩△8八歩

△8八歩は銀の位置をずらす手筋だ。後手は△8六飛と飛車を飛び出す展開を狙っている。

ただし、この瞬間歩切れになるので、香を渡す前のタイミングで実行するのがよい。

もしこの時に先手が香を持っていると、▲8五香が嫌味だと思う。

▲同銀△1五香▲同香△8六飛

▲8七歩△7六飛

▲8七歩の受けには、△7六飛と横歩を取っていく。

後手陣は7二銀型の低い陣形で、相掛かりや横歩取りの形に似ている。それを生かして飛車をビュンビュンさせて戦うのだ。

▲7七銀△1六飛▲1七香△1九銀

△1六飛と後手の飛車が香の裏に回り込んだ時に、▲1七香と打てば飛車が捕まっている。

しかし、△1九銀と飛車に当て返すのが良いカウンターだ。

この時先手が飛車を横に逃がすのは、△2六飛で後手の飛車に生還される。ただし、▲2七飛と逃げても△1八角の追撃がくる。

けっきょくこの飛車は取り合うくらいとなる。

▲1六香△2八銀不成

形勢は難解だ。

ただ、先手の二枚の香が嫌な感じの遊び駒だと感じるため、筆者は後手持ちだとしておく。

後手は好機に再度の△8八歩(取れば△7六桂の狙いが生じる)が入ればといったところだろうか。

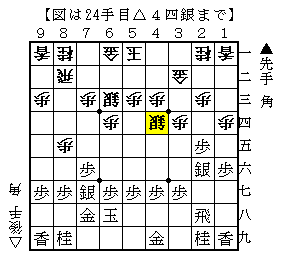

棒銀キャンセル

最後に、先手が端を攻めない指し方を簡単に見る。

ここでは▲3六歩から銀を立て直すのもあるところだ。

▲3六歩△6三銀▲3七銀△3三銀

▲4六銀

先手は棒銀をキャンセルした格好だが、▲3七銀と引いた手は、次に2筋の歩交換が狙いになっている。

そこで、後手も△3三銀と戻っておく。

これは早繰り銀対腰掛け銀に戦いの構図が変わっている。

形勢は一局としか言えない。

後手はここで△5四銀か△7四歩か。いずれにしても先が長いのだが、今回は省くことにする。

棒銀の受け方としては、これはこれで成功とさせてもらいたい。

とにもかくにも△4四銀!

角換わり棒銀に対して、△6四歩を突いた形で対抗する指し方を見た。

▲2六銀と出てきた時にかならず△4四銀とするワンセットの手順が覚えやすいのではないかと思う。

端を攻められた時のカウンターには三つのパターンがあり、こちらは覚えるのが大変かもしれない。

……が、手順の入り口を間違えにくいとは思うので、よかったらこの受け方を使ってみてほしい。

なにがなんでも△4四銀!

覚えましたか? とにもかくにも△4四銀!