歩を二枚、持っててもなくても端攻めだ!〈持っていない時編〉

前回

歩を二枚、持っててもなくても端攻めだ!〈持っている時編〉|くりそら (note.com)

この記事は前後編の後編である。

前編を未読の人は、まず前編を読まれたし。

金無双への端攻め手筋Ⅱ

今回は応用的な内容だと言える。

基本的には前回と同じ手筋なのだが、一枚だけの持ち歩で攻めをつなごうというのである。

結論から言うと、前回題材にとった局面では持ち歩一枚での攻めも十分に有力だった。

一枚での攻めが成立するかどうかはケースバイケースだと思われるが、この記事はそのケースの一例としても参考になるかもしれない。

二歩交換しなくてもよいなら

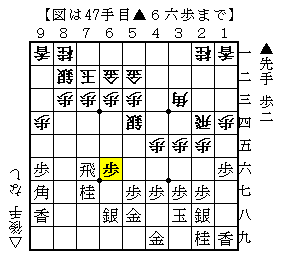

△2六歩 ▲同歩 △同飛

今回は手順を変える。後手が一歩だけ交換する手順である。

攻撃陣の組み方はだいたい同じである。

4四角+3三桂の形。そして3五歩型にする。

さあ、攻めよう。

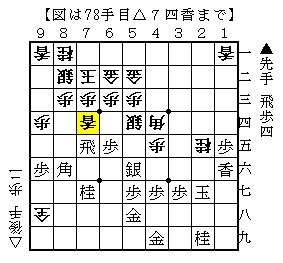

飛車の横利きがない場合

一手、先手が何を指すかが重要なのだが、最初は▲5六銀の変化を調べる。

ちなみに、▲1七同銀の変化は歩の枚数の差が出づらいため、ここは▲1七同香が本線である。

▲同銀は持ち歩の差が出にくい

先に銀の変化を。

これにはやはり角を切る。

そして、銀打ち。

以下▲2六角△2五桂で後手の攻めが続く。

①香をかわすのは△2九銀不成~△3七桂で駄目である。

以下は▲3七同角△2七飛成▲2八銀△1六竜▲3八金△2五桂……という要領だ。

先手一人だけが終盤戦といった様相で、駒得でもキツい展開だと言える。

これは後手ヨシ。

しかし、②桂香交換を受け入れるのも、結果から言うと先手は受けきれない。

ここで△1五香と捨てる手があり、取ると飛車成りがあるため、これでも攻めが止まらないのだ。

これも後手ヨシ。

やはり▲1七同銀とがんばるのは無理であった。

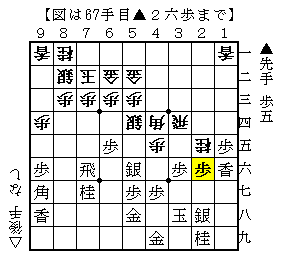

▲同香の変化では工夫して歩を足りさせる

▲1七同香の変化が問題である。

普通に進めると、前編で書いた手順の途中で歩が足りなくなる。

とはいえ、途中までは同じように進めるところである。

そして、先手が香をかわした時に、垂らすための一歩がない。工夫のしどころだ。

△3四飛

飛車寄りが攻めをつなぐための手筋である。

次に十字飛車が実現して香が取れれば攻めがつながる。

先手が自然に狙いを受けるなら▲6七銀だが、△7七角成がこの場合・このケースで生じていた攻めである。

▲同飛に△3六飛で十字飛車が実現した。

これは角を切っているが、十分に攻めになる。後手ヨシだ。

そこで、先手は▲2六歩と歩のクッションを置くのが受けの形となる。

後手は飛車で歩をパクパクと取っていくのだが、△2六飛に▲2七銀と立たれると飛車が捕まっている。

この時に、盤面全体を見て攻めがあるかどうかが△3四飛と寄る攻めの成否になるのだと思われる。

このケースでは、盤面を広く見ると8七の地点がキズである。

銀(または角)を打てば両取りになる条件だった。

後手は飛車切りから△8七銀で強襲する。

これで駒損を取り返すことができるかである。

飛車が横に逃げると7七の桂が浮くため、▲7五飛だが後手も香を取り返すことができる。

そして、取った香をすぐに飛車取りに打つ手がある。

難しい手順が続いたが、ここまで来れば後手ヨシがはっきりしてきただろうか。

先手左辺の形の関係で、▲2七銀の局面から後手が飛車を切る攻めが成立する格好だったと言える。

このように、持ち歩が一枚の場合の金無双への端攻めは単独では成立しづらく、盤面反対のB面の状況に左右される。

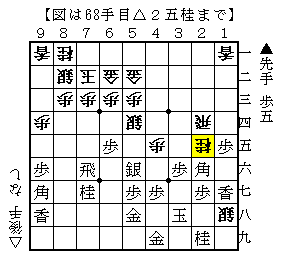

飛車の横利きがある場合

次に、先手の飛車の横利きがある場合である。

将来の十字飛車の狙いが消されている。

このケースでは、しかし、いきなり△3六歩と突く攻めが成立するようである。

飛車が利いている地点への突き捨てなのだが、▲同飛は桂が浮いてしまうため△7七角成で簡単に後手ヨシになる。

桂のひもが飛車一枚のこのケースでは、結論から言うと十分に端攻めが通る。

▲同銀の変化は似たようなことになって後手ヨシになる。歩が足りなくならないため割愛する。

▲同香からこの局面まで進んで、また歩が足りなくなった。

先手の飛車の利きがあるため、△3四飛と寄る攻めは無効である。

ただし、このケースでは一歩補充の手段があるのである。

△9五歩 ▲同歩 △同香 ▲9六歩

△1七歩

△9五歩! が柔軟な発想の一手である。

▲9六歩で香が助からないのだが、その瞬間に△1七歩で切り替えせるという意味だ。

こうなると後手の端攻めが形になってしまっている。

これは後手ヨシ。

やはり先手左辺の関係で後手が一歩補充できるケースでも、一歩での攻めが成立したと言える。

一歩でも!

今回のような「例外の攻め」は知識の勝負である。

途中からは部分手筋と言いつつ、盤面全体での戦いに発展していった。

繰り返すが、持ち歩一枚での金無双への端攻めはB面の状況に左右され、盤面全体で成否が決まると言える。

こういった攻めを身につけるためには、この場合は持ち歩が一枚でも行ける、という例外の知識を増やすしかないと思う。

あとは、行けそう! と思った時に試してみることだろうか。

あるいは、この記事のように対局の振り返りでこうして例外を見つけることだろう。

前後編をつうじて攻めの手筋について書いたが、大事なのは仕入れた知識の攻め方を試すことだと思う。

相振りは特にそれが大事なのではないか。

持ち歩が二枚でも一枚でも端攻めだ! レッツトライ!