バスケの母国から使節団

バスケットボールを題材にしたマンガ「SLUM DUNK」は大ヒットした。1990年代、バスケットを題材にした漫画は成功しないと言われていた時代に、「週刊少年ジャンプ」で連載され大ヒット。単行本(全31巻)累計発行部数は1億部を超え、今なおジャンプを代表する作品の一つという。

選抜バスケ宣教チームVFVの来日

さて1968年、日本にアメリカからバスケットボールの使節団が来た。

VFV(Venture for victory ベンチャー・フォア・ビクトリー。勝利への冒険)というチームだ。その記事が、1967年7月創刊の週刊『クリスチャン新聞』68年6月30日号に載っている。

これは、アメリカのキリスト教系大学から選抜された一流メンバーによる。目的はキリストの福音(キリストが救ってくれるという良い知らせ)を伝えることだ。

試合のハーフタイムには、選手ら自らがトロンボーンやギターを奏し、賛美歌のコーラス。そして選手の一人が、自らの「証し(信仰の体験)」を語り、コーチが伝道メッセージを語った。

1953年、55年、62年、65年に引き続いて5回目の来日となるようだ(65年以前の来日も、1948年創刊の『キリスト新聞』を紐解けば載っているだろうか?)。

肝心の、バスケの強さ、試合ぶりはどうだったのだろうか? クリスチャン新聞に日本の大学チームとの戦果が記されている。逆に、当時の日本のチームのレベルも偲ばれる。

日本の実力ナンバーワン大学チームと接戦

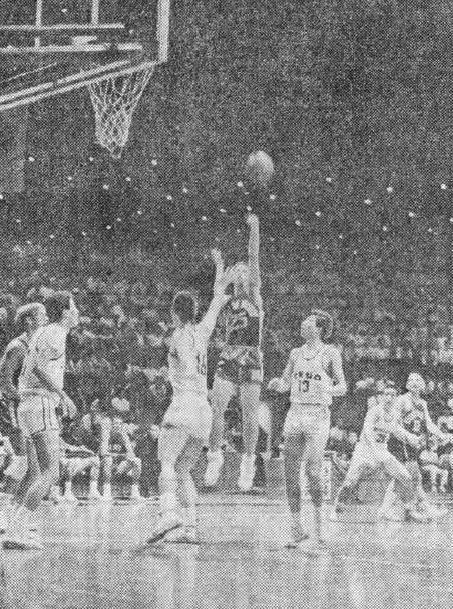

1968年6月14日、日本の大学で「実力ナンバーワン」の中央大学との試合(国立競技場代々木体育館)は「追いつ追われつの接戦」。「前半20分は32対26と中央大がリード、後半に入ると米国チームVFVがじりじりと追い上げ、残り時間10分でついに45対47と2ゴール差でリード、そのまま逆転勝ちかと思われたが中央大も奮闘、再度リードを奪い結局64対61の3点差で中央大が勝った」とはらはらどきどきの試合展開が記されている。

当時のクリスチャン新聞記者はスポーツ観戦記事も書いたわけだw!

バスケットボール発祥の地はアメリカのYMCA

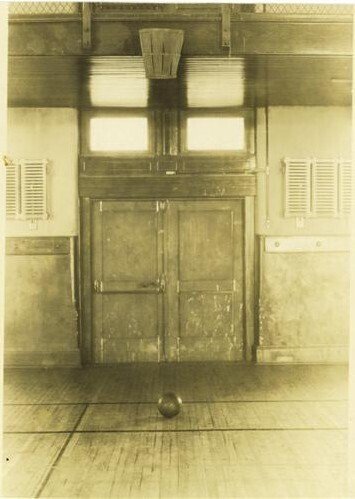

バスケットボールと「キリスト教」の関係には意外なものがある。歴史を探ってみると、バスケットボールというものを最初に考案したのは1881年、アメリカマサチューセッツ州スプリングフィールドにあるYMCA(Young Men's Christian Association、キリスト教青年会)の体育教師・ジェームズ・ネイスミスであった。彼がバスケの基本的なルールを書いた。

最初のカゴは桃を入れる籠、ボールはサッカーのものを流用した。その発明で、

雨や、冬の寒い日も容易に活発なスポーツを楽しむことができるようになった。

バスケットボールがキリスト教系の働きから生じたといったって、まあ日本で落語や文楽といった芸能が、仏教の説話などと切っても切れない歴史のつながりがあるのと同じようなものである。

日本への導入は1909年、東京YMCAがバレーボール(こちらも米YMCAの発明)と共に紹介した。YMCAの訓練校を卒業した大森兵蔵が東京YMCAで初めて紹介したとするのが現在の定説という。1913年、アメリカからYMCAのF.H.ブラウンが来日し、関東、関西で競技の指導に尽力し普及していったという。

続けてWikipediaによると1924年、早稲田大学、立教大学、東京商科大学が全日本学生籠球連合を結成。全国で対抗戦が行われ1930年、大日本籠球協会として設立、1945年日本籠球協会として再発足し日本体育協会(のちの日本スポーツ協会)に加盟。1950年、国際バスケットボール連盟(FIBA)復帰加盟。その後の全国組織としての経緯も記されていたので写しておく。

なぜだか知らないが複雑な経過を辿っている。

1967年、バスケットボール日本リーグ発足

1976年、法人化により財団法人日本バスケットボール協会(JABBA)設立

1976年、モントリオールオリンピックに女子進出

1995年、バスケットボール日本リーグ機構(JBL)設立

1999年、バスケットボール女子日本リーグ機構(WJBL)設立

2004年、女子がアテネオリンピックに3度目の出場

2005年、日本プロバスケットボールリーグ(bjリーグ)分離

2007年、日本バスケットボールリーグ(JBL)設立、日本協会の略称をJABBAからJBAに改称

2010年、bjリーグを公認

2012年、JBAが公益財団法人に移行

2013年、ナショナル・バスケットボール・リーグ(NBL)設立

2014年、FIBAより資格停止処分を受ける

2014年、JBA改革のためFIBAがJAPAN 2024 TASKFORCEを設立

2015年8月9日、FIBAが日本の資格停止処分解除を決定

2019年、FIBA 3x3 U23ワールドカップ

2019年、女子チームが男女全カテゴリー通じて日本初の世界大会優勝を達成

2021年、女子が東京オリンピックで2位。男子は開催国として進出、11位

一方、組織的なことはともかくとして、バスケットボールは全国の小中学校に至るまでコート・バスケットが設けられ、日本人にとって大変親しまれた競技となっていることは確かと言えるだろう。1990年代、「SLUM DUNK」の大ヒットは、先に述べた通りである。

日本オリンピック代表チームに協力したVFV

さて、ネット上に「オリンピック競技大会におけるバスケットボール 日本代表チームの強化の実際 ―ローマ大会(1960)から東京大会(1964)まで」(谷釜尋徳。『バスケットボール研究 第4号』2018年)という論文がある。そのpdfファイルが上げられており、そこにオリンピック日本代表チームとVFVの関係について記されていた。

それは1964年、自国で開かれる東京オリンピックに向けて日本代表チームが、自らの弱点を認識し、それを克服するため目標を定めた練習を重ね、その中で海外チームとの練習試合を重ねている中に、VFVが好敵手として4度手合わせしていることが記録されているのである。

VFV来日時の、日本代表チームの試合結果

1 1953(昭和28)年 日本代表チーム含め日本のチーム全部敗退

2 1955(昭和30)年 日本代表チーム含め日本のチーム全部敗退

3 1962(昭和37)年 日本代表チーム対VFV初勝星。1勝2敗。64年東京五輪に向けての強化策の実効性が見えた

4 1964(昭和39)年 1勝1敗。VFVは平均身長192cm。オリンピック直前に対大型チームを想定する貴重な機会となった

1968年来日時は代表チームとの練習試合はなかった?が

VFV再来日ということになる1968年には来日の4か月後(10月13日~28日)、メキシコオリンピックが開かれているが、その際、日本代表チームとの練習試合があったかどうかはクリスチャン新聞には書いていない。また、他の情報も見つからない。

しかし1968年、東京オリンピック(64年)を経てそのレベルがぐんと底上げされた日本オリンピック界にあって、学生チーム日本一の中央大学と試合をして、接戦の末、中央大が3点差で辛勝したというのは、日本のバスケット界にとって喜ばしいことである。

そういう日本のバスケットボールの底上げに、伝道を目指したクリスチャン学生選抜チームVFVが少しだけであっても寄与できたことはクリ時旅人(クリスチャン時の旅人)たる私にとって大変興味深いところではある。

ちなみに現在までの、バスケットボール男子日本代表、女子代表それぞれオリンピックでの成績は次のとおりである。

世界レベルになかった日本のバスケット

さて、谷釜尋徳氏の論文によると、日本代表チーム(女子日本代表は1964年の予選初出場)は1964年に自国で開催される東京五輪までに、世界の水準に追いつく抜本的対策が求められ、吉井四郎監督のもと強化策が実行された。

1964年の東京オリンピックに向けて強化に乗り出した

1960年のローマ五輪の際は、日本バスケチーム7戦全敗(勝敗表に1勝とあるのは不戦勝)で、その多くが大差だった。事実上は最下位だったのである。ローマ五輪に向けた時期に、1964年オリンピック日本開催は予期されていなかった。しかし、日本開催決定を受け、急ピッチで改革に乗り出したのであった。

世界の長身化と、技術の進歩に追いついていなかった

ローマ五輪では、世界の選手の長身化が大きく進んだ。それと共に、大型選手も技量を非常に高めていること、また短躯であっても高い技術で活躍して、欠くことのできない選手の存在も認識された。56年メルボルン大会以来、アメリカのみならずヨーロッパ諸国の長足の進歩を知らなかったとも痛感した。吉井監督は、選手各人の技量を磨くことで日本にも充分勝機ありと判断し、改革を実行したのである。

谷釜論文に、ローマ五輪に際し《日本人の目には「思いもよらぬプレイ」》と映った世界水準の技術について、次の引用がされている。

「長身者の技術とはどういうことかと云いますと,長身者は,短身者と同様にオールラウンドのプレイが出来る事と,その上に,長身の有利を極度に生かしたプレイを持つことであります.

…シュートについては,シングルハンド・シュートは勿論ボースハンド・シュートも,手を上にのばした最高点より行なう事,ランニング・シュートは,リングの上から,片手或は両手でたたき込むこと.オフェンス・フォロー(オフェンスリバウンドのこと―引用者注)は,リングにボールがあたってはね返る時,両手は既にリングの両側に出ていて,はね返ったボールが手のひらのワンクッションでリングに入る.

ドリブル・カットインは,足の長さを極度に利用して大きなスライドをもって,加速度がつく程フルスピードで突込む.エンドラインに沿ってドリブルでゴールの向う側に出て,たたき込むシュート力.ゴール附近にトスされたボールを,四十五度附近より突進して来て,ゴールにたたき込むプレイ等,日本では思いもよらぬプレイが数多く展開されています.」

私はバスケットボールのことはよくわからないが、論文に引用された吉井監督の回顧録は、その執筆の時点で、記述されたような技術は日本においても常識になっていることを記しているわけだろう。

日本代表チームとVFVの試合記録

1962年、1964年という日本バスケ強化期間のVFV来日、練習試合の実施は、長身で巧い選手を相手にどこまで闘えるか、いくつもの練習試合のなかで大事な一コマであったことが古釜論文から確認できた。

*1962年 アメリカのキリスト教系大学の選抜チームであるベンチャーフォービクトリー(以下「V.F.V.」と略す)が来日し,6月21~23日にかけて日本代表チームと対戦した.V.F.Vは昭和28(1953)年と昭和30(1955)年にも来日しているが,過去対戦した日本のチームは軒並み敗退している).しかし,この時の日本代表チームはV.F.V.との対戦におけるはじめての勝星を挙げ,シリーズを1勝2敗で終えた.

*1964年 7月はアメリカからV.F.V.が来日し,日本代表と2試合を行なった(結果は1勝1敗).この時のV.F.V.は平均身長192cmの大型チーム編成で,オリンピックを前にして海外の大型チームを想定し得る貴重な機会となった.サブパックとV.F.V.との対戦を経て,吉井はディフェンスについては「これで相当いける」との感触を抱き,以降の強化の重点をオフェンス面に絞る方針を打ち出すことになる.

さて、1968年のVFVの来日である。その際、再び日本代表チームとの試合があったかは不明である。しかし、大学日本一の中央大学との試合が、僅差でVFVの負けに終わったことは、日本のバスケットボールの長足の進化と裾野の広がりを確認できる出来事と言えるだろう(その後、明治、早稲田、日本大学、松下電器チームと対戦し、韓国、台湾、香港、フィリピンを回る予定であることも記されている)。

クリスチャン新聞でも多少は、過去に日本代表チームとVFVの「絡み」があったことにも触れてほしかったものである(他の号に出ているかも知れないが未確認である)。

VFVについての記録は動画などが大事にネット上に保存されていた。

VFVに往時、学生選手として参加した人々の「証し」などが保存されているのである。

大事な宣教の歴史の事実を残しておこうという意識がうかがえる。

テイラー大学がVFVの発祥の地のようで、同大学の機関紙pdfにVFVのことが大事に記録されていた▼

https://pillars.taylor.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=echo-1952-1953

また、キリスト教国際ラジオ放送FEBCのサイトにもVFVのことが記録されていた。▼

クリスチャン新聞にカタカナで刻まれた一人ひとりの名前

1968年来日時のクリスチャン新聞にも、VFVの来日選手の個人名、学校名、専攻科目までたくさんの活字を費やして掲載されていた(VFVは発足当時、テイラー大学の学生がほとんどだったが、68年時点では多くのキリスト教系大学からメンバーが結集している)。

私も、バックナンバー掲載全固有名詞データーベース作成の一環として、その名前を入力したので、ここで披露しておく。

ローエル・バッキ(ムーディバイブル大、ギリシャ語)、ロナルド・バッケン(テーラー大、体育)、チャールス・ボスウェル(アバーザ・パシフィック大、社会学)、チャック・ハイズ(エンダースン大、体育)、ロージャー・マーティン(ウエスタン・バプテスト・バイブル大)、ティモンイ・メイフィールド(ムーディ・バイブル大、音楽)、ベリ・セント・クレア(ディビドサン大、英語)、ジム・シズカイ(ベーリントン大、体育)、フィル・オズボーン(ゴセン大、教育学)、ジョイ・フェン(ヴェレヨ大)、タイン・ハードマン(ウェストモント大、教育)

また、クリスチャン新聞の同記事には、VFVが日本で、明治、早稲田、日本大学の学生チーム、松下電器チームなどと対戦の後、台湾、香港、フィリピンを巡る予定であることも記されている。

VFVは1952年の発足時点から、台湾、フィリピン、日本などで活動しているがその背景となる事情もいろいろあるようである。またの機会に記したい。

いいなと思ったら応援しよう!