消えた角海浜(企画展)巻郷土資料館

1年以上前に、コロナ禍で、見つけた越後の「毒消し売り」の記事を過去にいくつか書いていましたが、現地を訪ねることができずにいました。7月に、新潟市立巻郷土史料館にて、トークイベントがあることを知り、急きょ、日帰りで訪ねてきました~

怒涛のスケジュールで巻郷土資料館へ

毒消し売りの発祥の村と言われた「角海浜」、廃村になってから今年で50周年ということで、企画展があることを知りました。角海浜は、かつては西蒲原郡巻町角海浜。現在は、新潟市に合併され巻町も西蒲区になります。

開催日の前日に知ったのですが、定員先着20名となっていて、東京から、用事を済ませて向かっても、到着ギリギリ。前日朝に、郷土資料館にお電話して、東京から行きますと、お伝えして、当日、新幹線に飛び乗りました。

越後への難所、谷川岳の下をくぐって「大清水トンネル」を抜ければ、越後湯沢。南魚沼まで来ると、米どころ、新潟に来ました!という実感が。

L特急「とき」のころは、上野から新潟まで4時間、いまでは半分以下の時間です。

昔は、銅山が近くにあり、その影響もあり、この地に銅製品、洋食器、刃物などの金物造りの文化が醸造された。ここから、弥彦線に乗り換えて、吉田まで。

越後線に乗り換えたいところですが、時間なく、ここからタクシーで、巻郷土資料館に、イベント10分前に到着。郷土資料館の方が、「間に合いましたね~」と玄関で、待ってくださっていて、有難いことに、席まで確保してもらっていました。

特別対談「角海を語る」

会場は最終的には立ち見の方もいて、30名を超えるくらいの大盛況でした。トークイベントのゲストは、廃村になるまで、角海浜を写真に納め続けた郷土写真家の斉藤文夫さんと、美術家の上原木呂さん。上原さんのナビで、展示室一杯に掲げられた写真と角海浜にまつわる展示物いくつかを紹介しながら、話が進みます。(作品と展示物は撮影禁止なので、どこまで伝わるか…)

以下、かいつまんでのトークの内容。

斉藤さんが角海浜の写真を治めるようになったのは三番目のお兄さんが角海浜の村に婿入りしたのがきっかけとのこと。戦後間もない頃。

この村はそのうちになくなってしまうのではないかと感じ始めて、昭和30年くらいから写真を撮り始める。

海岸で拾った流木を薪にして、生活していた

浜を見下ろせる山の中腹、221段の石段の上に、観音堂があった。ここには、北前船のためか、狼煙を焚いた跡がある。ある夜、光ったのを上げたら、観音様だったという伝説。

なんと、今回の展示では、光観音(巻町の文化財一号)が展示。角田浜からこちらに移動してきたのは今回が初めて。(フライヤ[8]ある観音さま)

角海浜に、光という地名があった。能登の光浦というところか移住したようで、その地名があった。能登の光浦、ここは、今昔物語に出て来るのですが、その一節も女性のスタッフ?の方が、朗読してくれました。今昔物語では、「鮑の島がある。国司に鮑を献上、しかし、もっとよこせと言われた」とか。

宮本常一が言うように、対馬から、山陰、越前を経て、多くは能登から、角海に移ってきたようです。山を挟んで海は、漂泊の民、巻のある山の南側の米どころの定着の民というところでしょうか?

そして、今回の展示物の中で何点かは、角海浜の一番大きな土蔵から救出されたもの、或る時斉藤さんが歩いていると、蔵の中のものを焼いていた。こりゃ大変だと。その蔵の中にあったものを譲り受けたそうです。その一つが、展示されている月琴まあるい形をした琴です。ほかにも、和船雛形(もけい)や刺し子(回船業のつづれ織り)(フライヤ[5-7])、これらも北前船の影響とか。

まだまだ、この時間に知ることが出来たことは数知れず、書ききれません…。

イベントが終わった後には、「毒消しの道プロジェクト」なるものがあることも知りまして、そこの遠藤さまや今回のゲスト上原さんと、地元在住の五十嵐さんにもいろいろとお伺いすることができました。

五十嵐さんの母の妹さんは、静岡に出稼ぎに言っていたとのこと。「ここらへんは出稼ぎは、雪が少ないから、あまり行かないんですけど…」ということでしたが、静岡での仕事は、みかんもぎのお仕事。みかんの収穫の季節には、時折、みかんが、送られてきたとのこと。

私は静岡出身ですが、北陸の方が静岡に来ているとは初めて聞くことです。

その妹さんは昭和16年生まれで、当時の住まいは、西蒲原郡黒埼村木場。静岡に行ったのは、昭和30年代中頃で、農協が斡旋していたようです。季節には、木箱のミカン箱が届く。昭和41年の市報も送ってもらいました。

読めば、私の隣町の沼津もミカンを作っているところがありますが、そこも職安経由で求人を出しています。農閑期の農家のみなさんへということで、秋と冬の募集で市が窓口。

〇条件:日給、男子食事つき830円、女子700円。冬期は100円安。

年齢は18-45歳、労働時間は7:00-17時。

〇待遇:旅費・汽車賃往復二等実費支給、公休月2回、時間外手当、傷病費補償、慰安旅行。

当時は普通だったかもしれませんが、昼休みや中休み入れて10時間の労働だったでしょう。一番驚いたのは、月2回の休み、さらに時間外手当の記載も。これは、農家の方でないと務まらない仕事だったでしょうし、雪がほとんど降らない静岡の女性と比べたら、想像もできない生き方・働き方の違いです。慰安旅行もあったりして、一度働き始めたら、何年も同じ場所に行くとか、家族のような付き合いが生まれていたのかもしれません。

巻郷土資料館の展示物

展示室以外にも、過去のこの地域の民俗を追いかけられる倉庫?のような展示棟があり、五十嵐さんに、そちらを案内してもらいました。

最初に目に入るのは「のぞきからくり」。こちらは現存する唯一ののぞきからくりだそうで、私も東京の昔の写真、上野公園かどこかの写真で見たことある程度。

紙芝居や映画の普及で衰退。昭和10年代までは縁日などでも見られたが、戦後には姿を消したそうです。

西蒲区の海岸域、すなわち、角田浜、五ケ浜(浦浜)あたりでは昔は、塩を造っていました。揚げ浜式の製塩という方法で、塩田を設けずに、砂浜で塩を造る方法。ただ、角海浜ではこの製塩の記録はなく、漁業も盛んではなく、元は海の民だったはずなのに、このあたりは依然、謎。

毒消し売りの展示はこちらにも、ありました。

「毒消しゃいらんかネ」を歌った宮城まり子のサインもある。彼女が歌ったことで存在が日本に知れ渡った一方で、「毒消し売り」衰退を加速させてしまったかも…。

次回はゆっくりと史跡も訪ねたい

ということで、地元の方々に快く迎えて頂きまして、この場所でしか知り得ない話もたくさん聞かせて頂きました!

車窓から見える向こうの大きな山が角田山。左のなだらかになっている山々の向こうに、五ケ浜、角海浜があります。山のこちら側、福井という土地から、角海峠を越えて行くと、角海浜にたどり着けるそうですが、現在は素人が訪ねるには道なき道のようで危険だそうです。

海岸沿いは今は海水浴場が点在、角田浜や五ケ浜のあたりの訪問は、次回のお楽しみとして、岩室温泉で一泊しながら、ゆっくりと訪ねてみたいです。

また、巻の方々にお会いできるのを楽しみにして…。(つづく)

後日談~静岡への出稼ぎについて

今回の企画展訪問をきっかけに、やり取りさせてもらっていた五十嵐政人さんから、叔母さまの山城和子さん(昭和16年生まれ)に、直接聞いてくださった「静岡への出稼ぎ」の内容を許可していただき、ここに残しておきます。見落とされてしまいそうな生活の記録ですが、こういうものを拾うことの大切さを最近痛感しています。

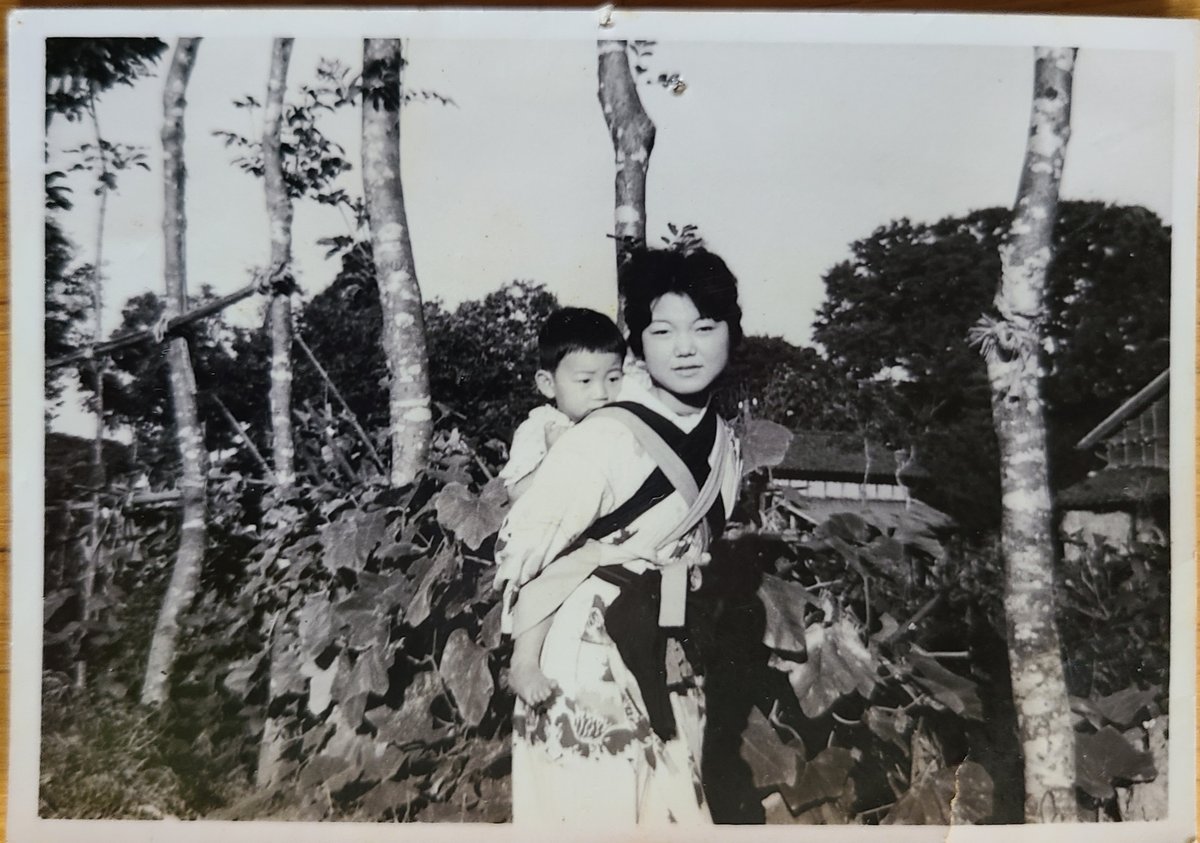

・静岡に行ったのは、昭和38年、嫁ぐ前の昭和35-37年あたりの2年間。二十歳前後になります。おそらく農協(または役場)で知り、友人と二人で、興味も沸いて「行こうか」と申し込んで、二人で汽車で向かった。

・静岡では別々の家に入り、住み込みで生活。そこにはもう一人同じように来ている女性もいたが、他にも居たかもしれない。静岡のどこかは忘れてしまったが、その地域には他にもあちこちから、私のような人たちがいて、女性が多かった。

・静岡の農家での仕事は、ミカンもぎ。期間は秋の稲刈り、脱穀などが終わる10月末から1ヶ月くらい。(前述の市報の秋期にあたり、期間は融通が利いたと推測)キツイ仕事ではなく、ミカン山でなくてミカン畑での作業。毎日朝から夕方の遅くない時間まで働いた。ミカンをもぐだけでなく、選別も手伝った。細かい面倒な仕事は、そこの家の人がしていた。

・そこでの生活は、とてもよくしてもらった。お父さんお母さん、おじいさん、おばあさん、息子さんたちの家族。よそから来た娘(叔母さん)にケガやなんかないように気を使ってもらっていたような感じだった。「カズちゃん、カズちゃん」と言われて、おじいさんに「嫁に来ないか」と誘われた。新潟に帰るときには「まだ居たいな」と思った、寂しかった。

と背負われているのが五十嵐政人さん

うしろには新潟特有の「ハサ木」(稲を干す為)が写る

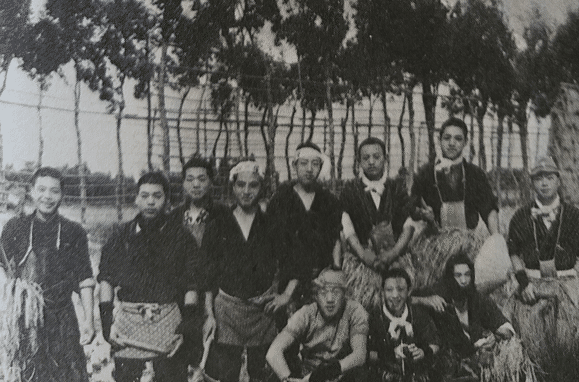

・一方、新潟の地元では、昭和20年代半ばから、地域の若者が自主的に集まり、勉強したいと「青年学級」なるものが結成される。小学校の先生やお寺の奥様が指導し、国語、数学、英語、珠算、習字、作文、料理、生け花など年によって内容は異なるも、火の気ない小学校の零下の教室でも、寒さも感じなくなるほどの熱気で勉強していたと。昭和35年あたりを境に、青年たちが都会に出たり、秋を過ぎると静岡に出稼ぎに行ったりして、青年学級が成り立たなくなってしまったと。(「越後木場の郷土誌」発行:木場公民館、1975年より)

青年たちが、秋の刈り入れが終わっても働きに出て、正規の学校ではないが、農閑期の時間を使って学んでいた姿が浮かんできます。今よりも地域と職によって、生き方の違いが大きいことを感じます。この世代を理解する一助になればなぁと。