宍道湖ぐるりの鉄旅(出雲の巻)

半日以上に渡るサンライズ出雲から、「ばたでん」にて、出雲大社前駅。駅舎を出れば、目の前が参道です。

まずは歴史博物館へ

鳥居をこのままくぐらず、大社の右手にある県立の「古代出雲歴史博物館」に立ち寄ります。こじんまりとした博物館を勝手にイメージしてましたが、とんでもなく巨大な博物館。

玄関に入り、最初に目に留まるのが、こちらの巨大な柱。こちらは2000年に発見されたばかりの本殿に使われていた3本一組の宇豆柱。一本でも一人では抱えられない大きさで、樹齢は195年と推定、柱として造られたのは鎌倉時代らしい。

さらに同じフロアにある「弥生式土器」に刻まれた絵画。こんな土器初めておめにかかりました。舟をこぐ人、高層神殿、動物…他はよく分からない。

続いて、銅戈と勾玉。これらも大社から出土。銅戈は剣のようですが、実際は祭礼用。銅戈は九州から、勾玉の翡翠は北陸から、ということで盛んな交流を物語ってます。

ということでこんなペースで見ていたら、もうここで一日費やしそうな出土品ばかりです、スゴイ!

そして、一体出雲大社の本殿はどんなだったのかということですが、下記のような図面や大きな金具・鉄くぎが残されていたり、平安時代のの口遊には「雲太、和二、京三」というフレーズがあり、これは「出雲大社が(一番)太郎、大和東大寺大仏殿が二番、京都平安京大極殿が三番」という高さを表現したものと言われているようです。

というわけで、こんな神殿だったんじゃないかという。東大寺の大仏殿より高いとなると、高さ四十m以上です。

度肝を抜いた「銅剣」の出土

さて、展示物は数えきれず、もう一つだけ紹介するなら、数多の銅剣の出土。「古事記」内容の1/3は出雲が舞台ですが、それでもかつては、どうせ神話の世界でしょ~という認識が学者の中でも一般的でした。しかしそれを完全に覆したのが、「荒神谷遺跡」の発掘。

それまで全国で出土された銅剣は約300本、それがこの遺跡から、一挙に358本も発見されてしまった。さらに近隣からは、「銅たく」もわんさか出土。やはり、出雲は一大勢力だったらしいというのが確実になったのでした。

大陸からの青銅器に始まり、青銅鏡に、長剣、冠や耳飾り、別の展示室には生活史に関わる出土品、出雲風土記など興味をそそるものばかりです。

境内も周り切れない大きさ

いよいよ、境内から本殿周辺へ。まず驚いたのは、「松の参道」300年以上ものもあるのではないか。

写真では伝わりませんが、本堂、かなりの大きさですが、昔の大社の本堂は高さも大きさも、こんなものではなく、桁違いということなのか…。

稲佐の浜

さてここから妻と娘はゆっくり門前通りで、美味しいもの食べて休憩。こちらはせっかく島根に来たんで、日本海見たい!しかもこのタイミング逃したら、しばらく日本海見れないなぁと思い、一人稲佐の浜へ。

日本の渚百選に選ばれるこの浜はいろんな伝説の宝庫。

まずは、出雲風土記からの国引き神話。この出雲の土地が狭いので、韓半島(新羅)や能登の方から余った土地を引っ張り寄せるという話。

この時に出来たのが、薗の長浜。こういう話は聖書には似たものがないなぁ。

そして、建御雷神と建御名方神が対決するのもこの砂浜。タケミナカタはあっさり負けて、諏訪まで退散。この取っ組み合いが相撲の起源と言われています。(天使と相撲を取るという話は聖書にはある!)

再び、大社の方に戻ります。この道は、10月(神無月:出雲では「神有月」)には、稲佐の浜から八百万の神々が集まって、出雲大社に向かう道です。

途中に大きな日本の国旗が見えるのですが、これがまた巨大。出雲は巨大なものばかり。昔、NHKの深夜の放送終了の時に棚引いていた日の丸は、この日の丸だそうです。

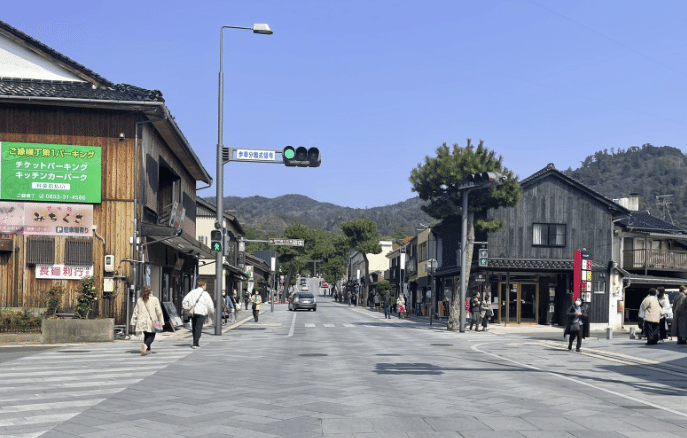

そして、もう一つトリビア的ネタ、参道前のこの老舗旅館「竹野屋旅館」。こちらは、竹内まりやさんの実家だそうで、創業は140年!老舗旅館のお嬢さんということで、ユーミンも呉服屋のお嬢だし、なんか分かりますね。

一畑電車で宍道湖畔を往く

さて、ふたたび、「ばたでん」に乗り込み、向かうは、松江市の「松江しんじ湖温泉駅」終点です。北松江線の始点から終点まで1時間の旅路。

川跡駅まで戻り、そこから斐伊川の左岸を下って行きます。右手には斐伊川の土手が続き、左手は出雲の山々、心地よい揺れと共に、のどかです。

中間地点の「一畑口駅」、こちらはスイッチバックの駅です。さぞかし登っていくのだろうと思っていたら、そうでもない。で、なんでスイッチバックなの?!と。

一畑電車の名前の由来と共に、この先には「一畑薬師」があり、戦前まではここから3.3km先の「一畑駅」まで線路が敷かれてました。しかし、太平洋戦争末期で、不要不急路線となり、結局廃線。「一畑駅」が起点になり東西に敷かれていた線路が結局この「一畑口駅」が基点になって、スイッチバックのようになったという経緯でした。

ここから、ひたすら、宍道湖畔を走ります。観光客の方は当然多いですが、地元の方も多いです。途中から幼稚園の遠足御一行様が乗車して、これまた和気あいあい、にぎやかな車内。

ほんと、ほのぼのローカル線ですが、途中駅には「松江フォーゲルパーク駅」とか、「松江イングリッシュガーデン前駅」とか横文字の並ぶ駅が二つ。噂によれば、このフォーゲルパークというところは、国内最大級の花鳥園で、園の入口に足を踏み入れるやいなや、「スゴ~ィイ~」と感嘆の声を上げずにはいられないほど、素晴らしいとのこと。う~ん、次回は必ず来たい!

ここから、松江城を経て、玉造温泉を目指します。長い一日、寝台夜行使った特権ですね~(つづく)