碓氷峠と浅間山山麓、歴史探訪②

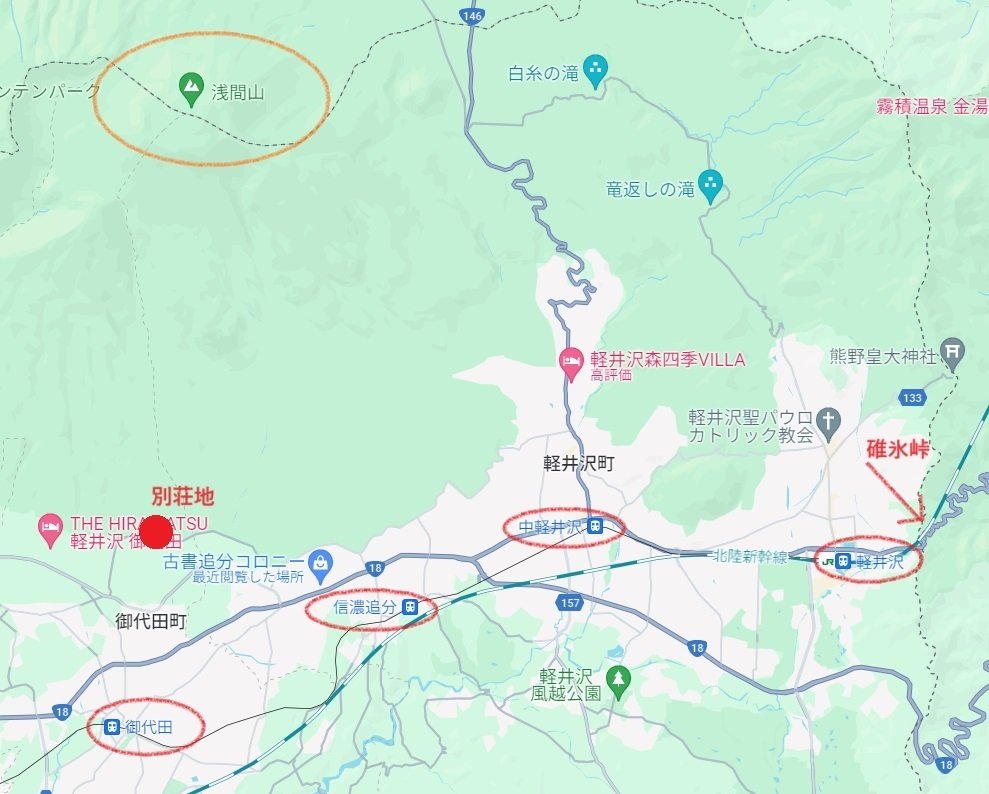

さて、碓氷峠は、横川駅から軽井沢まで、半分くらい歩き軽井沢駅着、ここからさらに西に向かって浅間山山麓の御代田へ。知人の別荘にお邪魔しつつ、一応、表題通りの歴史探訪のはず…。

いざ浅間山、南山麓へ

軽井沢、駅周辺の賑わいは今も昔も変わらず、こちらは、車で西に30分ほど走らせながら、浅間山の麓に向かいます。

碓氷峠を越えて軽井沢から中山道の宿場町が続きます。旧信越本線=現しなの鉄道の駅を赤丸で囲ってみます、この「中軽井沢」は元々、沓掛という駅でした。宿場町「沓掛宿」から付けており、さらに沓掛は、昔、旅で疲れた草鞋を脱いでかけて休んだところとか、安全を祈願したという意味があるのでした。そんな名前が、商業主義で押されて、消えてしまったようで残念。中軽井沢があれば、西軽井沢、南軽井沢?もあるのか…。

「信濃追分」はそのまま残り、こちらは、中山道と北国街道の分岐点。こちらは、のちほど、訪ねます!

娘と娘の友人組が遅れて合流。軽井沢から送られてきた写真は…。

何枚も写真、送られてきました!

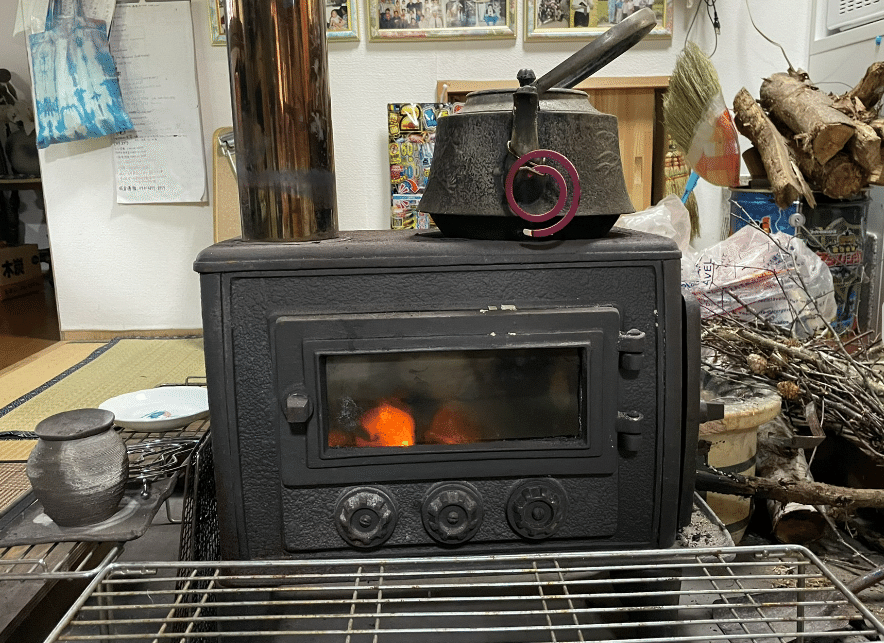

この日の夜は、去年も好評だったということで、流しそうめん。竹を綺麗に洗って、そうめん、味噌汁、大量の薬味でいただきます!

そうめんの後はリビングに戻り、サイコロトーク&誕生日の人が居たので、この山奥にも関わらず手作りケーキ!「三十うん歳、いい歳だぁ~」

浅間山の恩恵と怖さ

さて、信州と言えば、食の恵みは「蕎麦」ですが、日本の歴史の中では、そこかしこに縄文文化の発掘や足跡が数多く残されています、その一つが、ここ御代田。

展示物は、発掘された土器、石器が多いが、縄文人の生活を垣間見ることができるものもいくつか。遺跡からの推測では、縄文時代は東日本の方が圧倒的に人口が多かった。ここでのシミュレーション(5千年前)だと縄文中期は日本の人口26万のうち、関東9万人、中部7万人。食料になる動植物の豊かさに左右されただろうという予測。

埴輪や石棒は実際どんな意味があったのか…。石は語るか。

また、実際にこの地域で使われていた黒曜石や石器類がどこから来ているかも分析。黒曜石の分布は北海道から九州まで。縄文時代の交流の広さはこんなところから知ることが出来ます。

最近では縄文文化は、意外にも豊かに暮らしていたのではないかと考えられていますが、だとしても、現代人に比べたら天と地の差です。

吹いたら手が付けられない「浅間山」

さて、縄文ミュージアムの二階は、浅間山に関する展示。1911年、日本で初めて火山観測所が作られたのが、この浅間山という事実だけでも、怖さを思い知るに十分。

今でこそあまり聞かなくなりましたが、浅間の火山情報、昭和の後半には結構聞いた記憶が…。江戸時代、明治、昭和と噴火の記録は多い。

天明の大噴火では、噴火から派生した土石流で甚大な被害。

岡田季秋のエッセイで、浅間山を見つめる人として長年、火山館という山小屋に居た小山金重翁の話があります。

浅間山はかつて東富士の演習場のように自衛隊の演習地になりそうだったが、演習の実演をしたところ地震計が大きく揺れてしまい、火山観測の邪魔になる為、沙汰やみになった。

しかし、その翁にとっては、もっと怖いのは、浅間山の火山弾。それで亡くなった人を見届けたり、登山の注意を促したり、時には自殺をしようとする人を諭したりと。

ひとたび爆発すると、音よりも早く火山弾と灰が落ちてくるそうだ。

「ものの三秒とかからないですよ」

今は厳重な最先端の火山監視システムはありますが、噴火自体をコントロール出来るわけではないのです。

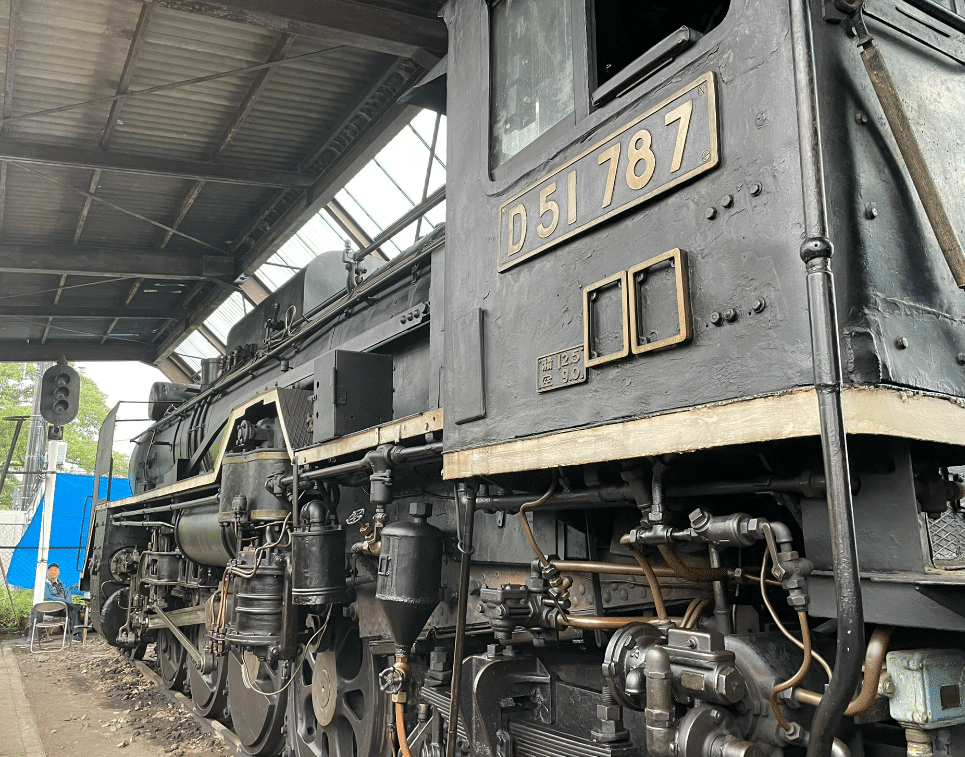

ココにあった!!「御代田駅」のD51

ミュージアムを去ろうとする間際に、ちょうど本日「D51公開日」というチラシを発見。年に数回しか公開しておらず、幸運というか、必然というか、早速、御代田駅近辺に向かいます。現在の御代田駅は緩やかな下り坂にホームがありますが、元々はスイッチバックの駅。

D51保存会の方が3名控えていて、

(おぉ、こんな雨の中よく見に来てくれたもんだ)という雰囲気で、迎えてくれました。一見して保存状態はよく、

「釜さえ何とかなれば、動くんじゃないですか?」と訊けば、

「動かすだけで、6億円かかる」そうです…。

「御代田町交通記念館」と銘打たれたこの場所には、このD51一台のみ展示。何とか復活させたいと夢見る想いは受け止めました!浅間山山麓を駆け抜けるSL、再び見てみたい~

愛される「じも泉」~大谷地鉱泉

軽井沢で最も有名な温泉は、星野リゾートの「トンボの湯」でしょう。淡い青みがかった白濁色で、湯舟も広く、癒されること間違いなしですが、兎に角、休祝日は満員御礼。ちょっと人の多いところは避けたいという方にはこちらが、おススメです。

ポリバケツを持った地元の方が、雨の中、ひょいひょいと入っていきます。飲泉可能ということが分かります。

お風呂の方は、冷泉を沸かしていますが、熱めです。無色・無臭でPHは弱アルカリでしょう。浸かっていると、日曜の午後ですが、それでも男性も女性も、2,3名ずつお客さんが切れないのです。

泉質は、おそらく炭酸水素塩泉でしょう。胃腸には確実に良さそうですし、古い浴場で止めず、新しく建てるくらいなので、相当地元の人には愛されているようです。あがった後は、さっぱり爽やか、肌すべすべでした~

スパイス効いたカレー&甘いスイカは最高でした~

私は右に、あなたは左に信濃追分

最終日、天気は曇り、別荘地の中はひんやりしています。のんびり散歩したり、お部屋も掃除して、帰るタイミングもまちまち。こちらは、信濃追分で、途中下車。

追分宿の西の端に立つ分去れの碑。国道沿いに見えるので、車からでも分かります。道路側の石面には「右、従是北国街道 左、従是中山道」と彫られています。

高崎過ぎて知り合った旅人が、碓氷峠を一緒に越えて、意気投合。軽井沢宿でどんちゃん騒ぎして一泊。沓掛宿で一服、追分宿で、別れを惜しんで、

「わたしゃ、これから善光寺へ。ところで、お前さんは?」

「こちらは、木曾でひと稼ぎして、京都へ」

「そうけ~、追はぎに気を付けや、達者でな!」

なんて出会いもあったのか。

志賀直哉、井伏鱒二、川端康成、菊池寛、徳富蘇峰、室生犀星、村岡花子など

昭和12年、油屋旧脇本陣が焼失。堀辰雄は「かげろうの日記」原稿を郵便局に出しに行って難を逃れます。その後、堀辰雄、立原道造、室生犀星などを発起人に、募金活動を行い再建。文人に愛された宿だったようです。

堀辰雄文学記念館

旧油屋旅館からすぐのところに、追分本陣の立派な裏門を移築しており、この先に「堀辰雄文学記念館」があります。

堀辰雄の若かりし頃の作品、遺品も豊富に展示。そして、この追分の地をかなり愛していたようで、追分に関する作品も多い。残念ながら、旧邸にはわずかな期間しか住めなかったようで、窓の向かいにある書庫が作られるのを臥して眺めていたようです。

追分宿郷土館

追分宿も終盤、宿場の東の外れには、神社の境内らしき広場が。流れる小川は佐久平に流れる農業用の用水路。

さて、神社の境内のようなところに、ちょっとした舞台がありました。お祭りが近いようで、こちらが「追分節」を披露するメイン会場。お祭りの時、神社の舞台でみんなが集うような時間はもう小学生くらいの時の思い出の中にしかないです。懐かしいなぁ…。

こちらには期待通り、追分宿で使われていた品々から、当時の繁栄ぶりを知ることが出来ます。撮影禁止ですが、なぜか近藤勇の脇差(小さな日本刀)が展示。

平安時代から佐久から浅間山麓は朝廷へ貢馬するための御牧という牧場が多数存在。昔から馬の産地なのでした。

しなの鉄道「信濃追分」

さて、ここから徒歩で、信濃追分へ。今日は午後から小雨の予報。案の定、霧が出てきました、軽井沢の風物詩。

思えば、今回は軽井沢の外れ、東と西を歩いたことになります。別荘では大家族のような時間を過ごし、訪ねた場所の歴史の年代はまちまちでしたが、どの場所も、人間の努力や営みを感じることが出来る温かな場所でした!

こんな旅が好きなんですよね~ (2024.7)