絹のザイル

2019年11月30日、学習院輔仁会山岳部創立100周年記念会に招かれ、ガラスケースに絹のザイルを見つけました。

ザイルに付けられた荷札に「大正十四年、アルバータ登山に使用した綱(絹製)」と書かれています。

マウント・アルバータ初登頂

1925年(大正14)7月21日、L槇有恒、橋本静一、早川種三、三田幸夫、岡部長量、波多野正信の六人および案内役の3人で、当時未踏であったカナディアンロッキーのアルバータ山3619mの初登頂に成功しました。

1923年(大正12)暮れ、槇有恒氏は秩父宮殿下のお供で赤倉にある細川護立氏(肥後熊本藩主を務めた細川家の第16代当主)の別荘に行った際、細川氏から1冊のガイドブック「カナダ・ロッキー登山案内」を手渡されました。そこには1枚の写真が挿入されていて「恐るべき未踏の山マウント・アルバータ」という解説があり、一同この説明に興味を覚え、細川氏も秩父宮殿下も、「是非試みよ」と勧められたのがきっかけだったようです。

細川氏の後押しで、帰りの汽車の中で始まった遠征計画でしたが、6人の隊員全員が日本山岳会会員だったこともあって日本山岳会の登山隊として遠征計画が始まりました。「アルパインジャーナル」(英国山岳会の会報誌)の付録にあった六万二五〇〇分の一のマウント・アルバータの地図の入手で計画の実行が決定的となりました。

1925年(大正14)7月1日、シアトルで下船しバンクーバーから鉄道で20時間かけてジャスパーへ。その車窓から最高峰ロブソンを眺め、

広袤(こうぼう)たる谷と、谷を挟んでの連。それは連山には違いないが、各々の間に少なからぬ距離があって悠々と十分に場所を取っている。これに比べると、スイスのアルプスや日本アルプスなどの山は、何処にも狭い土地に押し合っているように思われた。

と、新しい造山運動であるアルプスや日本列島とは違った古い地層が氷河の浸食でできた山容を説明し感想を述べています。

1ヶ月間の食糧や装備を運ぶために24頭の馬と1行六名、スイス人案内人二名、炊事係二名、馬方四名の計十四名でジャスパーより南に向かってアサバスカ河に向かいます。

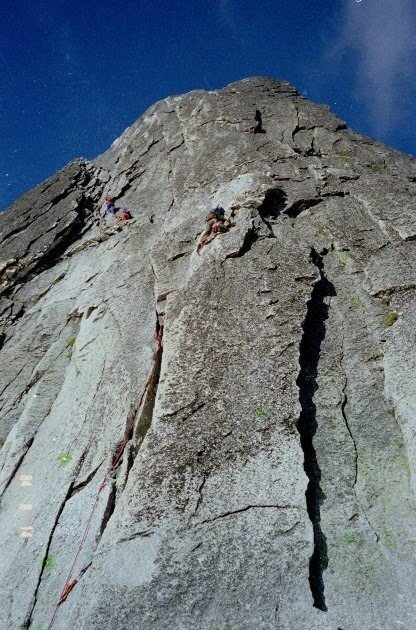

ジャスパーを発って1週間後にアルバータ山南麓にベースキャンプを設営。北面、西面は旅行の途中に観察、南面と東面に登路の可能性を見出すために偵察に出かける。東面は上下二個の大きな岩のパートに分かれていて、下部はさらに三段に分かれ、各々300m位の崖。上部は600m位の堅い崖。山稜から多くのクーロワールが直線的に垂下。北端と南端が急で4分の3ぐらい南よりの点が最も緩い。それ以外に登路は見つからず、ここに決める。

7月20日、2000mの小高原にキャンプを上げ、21日3時に出発。

上部の暗灰色の崖との接触点に9:30着。この上には事前に観察しておいたオーバーハングが2箇所。11時過ぎに登りきる。赤褐色の崖は軟弱な水成岩で風化しており、暗灰色の崖はスレート状で堅くはあるが脆く、東に8度位の逆層で常に落石の危険がある。クーロワールに沿っての尾根は場所によっては数十メートルの柱のように直立している。八合目あたりからのトラバースは危険なため、直登することにする。

指先の皮膚は岩のためにむけ、頭や手は小さな落石を避けきれず擦傷を受け、休憩できる棚もなく、ひた登りに登り続ける。16:30切り立った山稜に立つ。北端の最高峰に立ったのは19:30(16時間の行動)であった。頂上では万歳も唱えぬ、ただ無言のままに握手して互いに喜びを交わす。

私には山頂で旗を振ったり、万歳を唱えたりする性分はないのである。

頂上は積雪でおおわれていたが西側に少し下ったところに岩石が露出していてこの登山を可能にしてくれた細川氏のピッケルを小石を集めて立てた。そして空罐中に一行の氏名と、私たちは遠くからこの偉大な山を慕って来たものであるとの意を書いた紙片を入れた。

この夜は背中を合わせてビバーク。軽量化のため防寒着は置いてきたので寒かったがろうそくで暖を取り静かな夜を明かした。翌朝登攀したルートを慎重に下り、幾度か鉤を岩に打ったり、縄の輪を岩過度に掛け、それに他の縄を通して下ったりして、十四時間の後、下のキャンプ地に着いた。

このピッケルは二十数年して戦後、第2登した米国人オーバーリン氏等が下降のための支点に使用する為持ち帰ろうとしましたが、凍りついていたためシャフトの途中で折れてしまい、ピッケルの上部のみ持ち帰りました。紙片とともに、ニューヨークのアメリカ山岳会に展示されました。そのピッケルにはM・T・Hの細川護立氏イニシャルが入っていました。

The Alpine Club of Canada WEBより

折れたピッケルの下部は、1969年、日本の登山隊により発見され、2つのパートは1997年に東京で合体され、現在、ジャスパー・イエローヘッド博物館に展示されています。

バガブー氷河

1984年8月、学生部4人の仲間でカナディアンロッキー登山に出かけた時、広いU字谷を見て日本の山岳とあまりに違う景観に槇氏と同じ感想を持ちました。氷河に削られ切り立った山々もいずれも裾野が広く、岩がもろくて雪のルート以外はとてもやっかいだったことです。

バガブースパイアーの登攀

カナディアンロッキーで唯一、堅い花崗岩の岩壁を登ることができた

コロンビア・アイスフィールドの脇から登ったアンドロメダ・スカイラダー・ルートは快適な雪稜でしたが、アサバスカ山に縦走した後、まるで積み木の上を歩いているようなルートで冷や冷やものでした。

ロブソン南面ルートの登攀

最高峰ロブソン3954mは南面からのルートをとりましたが、気温が高く、クーロワールから頻繁に落ちてくる雪崩で寿命が縮む思いでした。高緯度なので21時くらいまで薄暗く長時間行動が可能であったのは登山には有利でした。

カナディアンロッキー最高峰ロブソン山頂3954m

私たちも当初、アルバータ登山も計画に入れましたが、山頂まで脆い岩のクライミングが続くことが想定されるため早々にあきらめました。そんないやらしいルートだからこそ槇さんたちが登るまで未踏峰であったことも頷けます。94年前、スイス人のガイドが付いていたとはいえ当時の技術と装備でよく登ったものだと感心します。

絹製のザイル

「わたしの山旅」(槇有恒著)ではアルバータ登山で絹のザイルを使用した記述はみあたりませんでした。1926年(大正15)7月、槇有恒氏は細川護立氏に誘われ、オックスフォード大学留学中の秩父宮殿下のスイス登山に付き添うためにヨーロッパへ渡りました。8月、槇氏の他、御付の官僚、渡辺八郎氏(学習院大学教授)、ウエストン氏、細川氏一行、松方三郎氏、浦松佐見太郎氏、藤木九三氏(朝日新聞)、松本重吉氏、山案内人たちとグリンデルワルドで合流。

ベルナーオーバーランドのファウルホルン、シンメルホルン、レーチホルン、チェッケン、ヴェッターホルン、フィンスターアールホルン、グロッセシュレックホルン、ナッシュホルンを登攀。エンゲルヘルナーで岩登りの練習後、キングスピッツェ、グロースエンゲルホルン等を登攀。

その後ツェルマットへ移動。松方、松本、藤木が先着して合流し、8月31日マッターホルン登頂。殿下パーティー、松本パーティー、松方パーティー、藤木パーティーの4パーティーが互いに握手して、松方氏が持参の羊羹で祝ったとのこと。

下山はイタリア側の稜線を辿って、コル・ド・リオンより氷河に出、氷河上を数時間登って再びスイスに戻った。モンテローザ、リスカム等、合計十数峰を登りました。

その登山の準備のため、槇氏、松方氏とともにロンドンで絹製のザイルを注文したとの記述があります。

当時のヨーロッパの登山界では、ロンドンのアーサー・ビールのアルパインクラブロープが最も信用あるものであった。材質はマニラ麻であったが、絹が最高のものであることは知られていた。私たちは、アーサー・ビールの店に行って四〇メートルの絹の縄を注文した。私たちにとって絹はそう珍しいものではなかったが、ヨーロッパでは貴重品であっただけに店は驚いたようであった。

それでは学習院大学山岳部創部100周年で見た1925年アルバータ登山で使用された絹製のザイルはいったいどこで作られたものなのでしょうか?

学習院の関係者に聞いてみましたが判らないといいます。1926年、秩父宮殿下スイス登山の際、ロンドンで注文していることから考えると、前年に同じ店で注文してアルバータ登山で品質に問題なかったので、翌年スイスで使用したものと同じザイルをロンドンで注文した可能性は高いと思われます。

アーサー・ビールの店はどこの工場へそのザイルを発注したのかは不明ですが、その生糸はどこで製造されたものなのか、DNAを調べれば蚕の産地はわかるはずです。

1900年ころから大恐慌の始まる1929年過ぎまで、日本は世界一の生糸輸出国でした。最大の輸出先はアメリカでしたが、ヨーロッパにもずいぶん輸出されていたはずです。そのザイルに使われた生糸も、諏訪や岡谷の工女たちが製造していた可能性は高いと考えられます。

以下はその時代、正月休みを使って年末から北アルプスへ登山に向かう学生たちと、諏訪、岡谷の工場で給金をもらって実家に帰省する工女たちが汽車の中で衝突するエピソードです。

「喜作新道」山本茂実著(朝日新聞社)より

長年かかってようやく築き上げた明治の経済基盤の上に迎えた第一次世界大戦の余波は、日本に空前の経済好況時代をもたらす。そこにできた国民経済の余裕は一面に学生山岳部を育てた。時あたかも探検期を終わったばかりの北アルプスにはこの学生山岳部の活躍に手ごろな玩具を提供した。彼らはこの雪と岩と氷の王国にパイオニアの栄光をかけて若き日の情熱を燃やしたのである。

中央線飯田町駅発下り松本行夜行列車(当時は新宿発ではなかった)に異様な風体の男たちが姿を現し始めたのはそのころからである。

(中略)

やがて夜行列車が富士見高原の山峡いを走りぬけて諏訪湖が近づくころになると、長い冬の夜もようやく明け始め、白く凍った諏訪湖がぱっと車窓に入ってきた。それはいうまでもなく諏訪千本ともいわれる煙突の林立する大工場地帯であり、輸出生糸のなかばを占める経済の動脈日本シルクの故郷であった。

(中略)

列車は諏訪湖を大きく右に迂回して岡谷駅のプラットホームに入ったが、この時突然「ワーーワーー」とすさまじい騒音が車窓から流れ込んで来て人々を驚かした。見ればホームも駅も若い娘たちで埋まっていた。そして列車がとまると今度はそれがいっせいに車内になだれこんできた。上諏訪でお客がだいぶ下車して空いた車内はたちまち若い娘たちのむんむんする匂いとカン高い笑い声に包まれた。いうまでもなく製糸工女たちが、一年働いて稼いだ金をふところにいっせいに故郷に帰りはじめているのである。

(中略)

小さなトラブルがその列車内に起きたのはゴーっと列車が天龍川の鉄橋にさしかかった時である。「もっと中につめて!」と入口の工女が叫んだ。満員で戸が閉まらず寒い風が入ってきて凍えそうだというのである。しかし中からの返事ではもうこれ以上入らないという。

「何事いってるの、まん中そんなにすいてるじゃないか!!」

しかし実際には真中もすいてはいなかった。すいていると見えたのは大きな荷物が通路をふさいでいることが見えなかったからである。

「だーれ!!そんな大きな荷物?」

「ここにいる人たちよ!!」だれかが言った。

「荷物列車じゃないでしょ?取ってよそんな大きな荷物?」

まだこの辺まではトラブルとはいえなかった。車内が騒然としたのはその直後である。

車内の人々は何で急に工女たちがそんなにも興奮し、いきり立ったのか、その理由がわからなかった。少女たちは目の色をかえてくちぐちにののしり、物を投げて窓からその男たち四人を放り出しかねない形勢となった。それは今まで見たこともないくらいおそろしい憎悪に充ちていた。

そういう騒動の中でわずかに聞き取れた言葉は<親のスネかじり>と<サナギ>という言葉だった。

このうち前者は車中の異様な風体の男たちで、北アルプスに向かう山岳部の学生であることはすぐにわかったが、もうひとつの<サナギ>とは何をいっているのか?

またなぜその言葉が彼女らをそうまで激昂させたのか?理解できなかった。

しかし当時の工女三人(大田いと・東京、清沢カナエ・松本、中嶋ソノ・松本)にこの車中のことを聞いてみると<サナギ女>と言ったのではなくて「クサイと鼻を押さえた」のが真相らしい。工女たちは自分では気づかないが、一年中あのサナギくさい製糸工場の中にいるので、そのくさみが体の中にしみこんでなかなかとれない。だから工女が外出して一番気にするのは、この「クサイ」という言葉だったというのである。

(中略)

「そうだそうだ、表へ放り出せ!」

女といえども数がこれだけそろっては男も手の出しようがなかった。

(中略)

いずれにしてもくだんの大学生はたちまち零下十数度のデッキに放りだされたという一幕である。

北アルプスに向かう山岳部の冬山合宿と、工女たちの帰省が重なり、このような「事件」がおきたようですが、そこには、ブルジョワ層の大学生と、国の経済の中枢を担う底辺の工女たちが交差する場所であったのは歴史の綾に思えます。底辺とはいっても貧困に苦しむ故郷での暮らしよりは比較にならないほど製糸工場の労働の方が良かったと工女たちは口をそろえて言っているのでした。

それにしても「くだんの大学生」とはだれ ?

参考資料

1)わたしの山旅 槇有恒著(岩波新書)

2)あゝ野麦峠 ある製糸工女哀史 山本茂実著 (角川文庫)

3)喜作新道 ある北アルプス哀史 山本茂実著(朝日新聞社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?