【六寸刻文皿】の道行#3「九谷と絵付/先人の道行①」

こんにちは。上出惠悟です。

「九谷焼は絵付を離れて存在せず」という言葉がこの産地にはあります。なぜこのような言葉が生まれたのか、今回は少し立ち止まって考えてみたいと思います。九谷焼と絵付の歴史について書いているので、少し退屈に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとだけ我慢してお付き合いいただけますと幸いです。

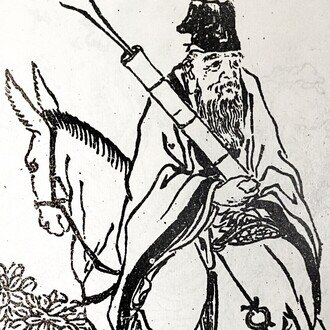

九谷焼の源流となるのは、今からおよそ360年前につくられた「古九谷」という色絵磁器です。古九谷は現在の石川県加賀市にある雪深い山間の村で、大聖寺藩の藩営という形で始まりました。1970年のダム建造によって廃村し今ではダム湖が広がる神秘的な風景と、窯跡だけが残されています。数年前に整備されてしまいましたが、私はかつての何もないぽつんとした窯跡がとても好きでした。

ここから先は

1,428字

/

7画像

月に2〜3本くらいが更新目標(絶対に1本は書きます)。現在公開している全てのマガジンがここで読めます。

上出長右衛門窯の道行

¥500 / 月

初月無料

現在進行中の新作開発の紆余曲折するストーリーを、テキスト、写真でお伝えしています。旅は道連れ世は情け。これまで秘密にしていた新作とそのアイ…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?