盛岡西廻りバイパスの謎(9)盛土部は完成何車線?[西BP⑥]

盛岡市周辺で進むバイパス工事の原型となった半世紀前の構想について調べるシリーズ。既に西廻りバイパスの本筋から脱線気味となっているが、今回で国道46号「盛岡西バイパス」として建設された区間の話は終了となる。

2013年の暮れ、最後に開通した1.2kmについて、前回は盛土構造となった理由をあれこれ推測した。今回は、この区間が開通前に少し仕様変更されたのではないかという疑問を紹介するとともに、その理由も探っていきたい。

今回もマニアックな内容な上、文章がメインとなる。ご了承いただきたい。

前回はこちら。

盛土部は4車線なのか

過去に記した通り、本宮以南の西バイパスは、往復6車線の本線車道を設けられるように作られている。現在は4車線だが、真ん中の広い中央分離帯を削って6車線にできるように予め準備されているのだ。

いま「真ん中の広い中央分離帯」と記した。あくまでも、広い分離帯があるのは盛南エリア内の話だ。盛土区間は状況が異なる。

写真をご覧いただいて分かる通り、盛土区間の中央分離帯は縁石2本と、その間がちょっとだけコンクリートで埋められているだけだ。縁石3本分と言っても過剰では無いだろう。分離帯を削って2車線分捻出するのが不可能であることは、素人でも分かる。

西バイパス開通後に発行されたパンフレット内に、この区間の公式な断面図があるので見てみよう。

この図は、上から順に「前潟〜盛南エリア境界」「盛南エリア内の本宮交差点以西」「盛南エリア内の本宮交差点以南」「盛土区間」の道路の断面を表している。

盛南エリア内の本宮以南の図には「完成6車線」と記載がある。当面は車道を7mとし、幅9mの中央分離帯を設けて、暫定4車線で供用する旨も書かれている。

これが、上から4番目の盛土区間の図には「完成6車線」とも「完成4車線」とも書かれていない。ただ、幅や断面は4車線である「前潟〜盛南エリア」の図に似ている。盛土区間は4車線が完成形なのだろうか。

西バイパスに接続する予定の盛岡南道路の断面図も見てみよう。

西バイパスの盛土区間にそっくりである。車道と路肩の幅は同じだ。中央分離帯は75cm広がり、歩道は上下とも1m狭くなっているが、全般的にはほぼ同じと言って良いだろう。

南道路は完成4車線の計画のため、ほぼ同じ断面である西バイパスの盛土区間も完成4車線であるかのように思えた。

当初は6車線の想定?

ところが、どうやら当初は6車線で整備しようとしていたようである。2010年の国土交通省資料に、その痕跡がある。

以前、第7回で上下2層構造から計画変更されたことを紹介した際の資料だ。第7回では盛南エリア内の構造変更に関する断面図のみ引用したが、同じ資料に盛土区間の断面図も載っているので、ご覧いただきたい。なお、2010年の資料だが、示しているのは09年8月の都市計画変更についてである。

盛土の上の幅は、歩道の端から反対側の歩道の端までを合計すると32.5m。西バイパス完成後のパンフレットには26.5mとあるから、明らかに09年の図面のほうが盛土の上部の幅が6mも広い。

それもそのはずだ。この図面では6車線の車道に加え、歩道まで盛土の上にある。現状は4車線の車道に歩道があるから、2車線分広いのだ。もしこの構造で建設されていたら、現状よりもより多くの土を必要としただろう。

現状との相違を比較①

盛土区間の現状と2009年の断面図を比較してみたい。なお、現状についてパンフレットの断面図に記載のない数値は、現場での目測や航空写真を使って幅を推測したものである。

明らかに、09年の計画断面の方が幅が広い。その分、盛土脇の平地は、現状の方が広いようだ。また、歩道も現状の方が広い。

途中で「完成4車線で良い」となって、構造が変更されたのだろうか。

いずれにせよ、盛土構造にするという方向性に変更はないものの、盛土の幅や車線数、歩道の幅などには変更があったようである。

盛土の下に歩道移設?

2009年の都市計画変更から、13年の開通までの間、もう一段階、構造の変更があったようである。ここからは、あるブログに掲載された写真を基に、その経過を探っていきたい。

盛岡市出身のhissan様が運営する「ネイティブ・モリオカン」というブログがある。市内に在住していた2011年から、街の変化を写真に収めて公開されている。「ネイティブ・モリオカン(交通分室)」という別館には、交通に関するトピックが綴られており、大変興味深い。

さて、西バイパスの盛土区間に関するものは、この「交通分室」で2011年10月7日に公開された「盛岡西バイパスの行方」という記事だ。

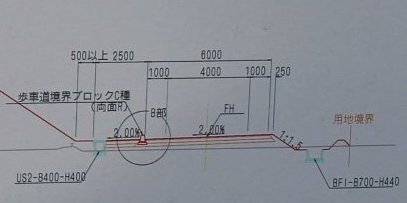

記事内の写真から、当時はボックスカルバートの造成がなされていた時期であることが伺える。hissan様は、道路予定地にあった道路建設のPR看板を撮影し、紹介されている。注目すべきは、その断面図だ。

今回、hissan様のご厚意で、ブログに掲載されている写真の高精細版をお借りできたので、掲載させていただく。

パンフレットの断面図と違って少し本格的なものだ。拡大すると分かるのだが、実は真ん中に幅9mの中央分離帯が描かれている。9mという幅は、盛南エリア内の中央分離帯と同じ。将来的には6車線化に対応できる仕様だ。

一方で、歩道は盛土の上に描かれていない。どこに描かれているか探すと、側道の部分にあった。

盛土側(写真左側)に縁石で区切られた、幅2.5mの歩道のようなものが確認できる。この断面図を見る限り、2011年当時は歩道らしきものを盛土の下に設ける予定だったことが伺える。

現状との相違を比較②

2009年の断面図の比較と同じように、11年当時の断面図と現状を比較してみたい。

現状は、2011年時点の図に比べ、盛土上部の幅が1m広がっている。この辺は盛土の端で調整しているのかもしれない。分離帯は9mが1mに狭くなり、8mの幅を捻出。さらに盛土の端を1m広げ、計9mのスペースを捻出し、上下線各4.5mの歩道・自転車道を作った形のようだ。

側道も若干差異がある。2011年の図面では幅4mの側道に左右1mずつの路肩があり、全体の車道幅は6m。ただ、現状の側道は路肩がなく、幅は4m。11年当時の図面で、歩道らしきものが書かれていた部分は砂利敷だ。側道の田んぼ側の端も現状と当初図面とで差異がある気がする。

もちろん、目測によるものであるので、正確な比較はできない。

側道は市道になっているが、砂利敷部分は市と国のどちらが保有しているかは分からない。幅は3.5mほどあると思われる。仮に砂利敷を歩道にして、自転車は側道を通るように促せば、今後も盛土の上を6車線にできるかもしれない。

それはそうと、2009年に「盛土の上に6車線+歩道」の盛土構造とした後、少なくとも11年には「盛土の上に6車線、地平に歩道」に変更され、13年の開通時には「盛土の上に4車線+歩道」となったようである。

盛土構造ですら謎なのに、歩道が盛土の上になったり、下になったりと、完成までの経緯にも随分と謎がある。

審議会の意見も影響?

盛土区間の歩道の扱いに関する変更に関連して、興味深い資料があるので、紹介したい。

本宮以南の上下2層構造が取りやめになった2009年の都市計画変更。その際、県の「都市計画審議会」が開かれ、有識者らで構成される委員から意見が聴取された。

その際「盛土の上に6車線+歩道」の図面を見た委員から「幅3.5mの歩道は狭い」と声が上がり、自転車と歩行者の安全に配慮して実施設計を行うよう、附帯意見が出ている。

推測でしかないが、歩道が地平に移動した1度目の変更は、この附帯意見が関係しているのではないかと、私は思っている。

今回、この調査に当たって県に情報公開請求を行い、2009年7月14日に開かれた「第151回岩手県都市計画審議会」の議事録を入手した。正直「俺、何やってんだろう」と思ったが、まあまあ、市民の知る権利を許された範囲内で行使した訳である。これから、関連する部分を引用したい。

審議の中では、この変更の本筋である2層構造の変更以外にも、盛土区間(市街化区域外)の歩道の幅について議論が深くなされたようだ。以下「会長」は都市計画審議会の会長を指す。

◯会長

(※ 略)

高齢者や自転車が増え、また国としても自転車専用の道路を整備しようとしているときに、歩行者と自転車を同じ空間に押し込める歩車道というのは計画としていかがなものかと思います。

計画を作る時はその道を利用する人の身になって考えなければなりません。

◯事務局(都市計画課総括課長)

事前に会長から指摘された点でございまして、色々検討した結果、この事業計画は現在の道路構造令のなかでは妥当と判断します。具体的には、市街化区域外で現道利用が見込まれる場所は、利用が少ないということで、構造令に沿って自転車、歩行者の混在する3.5メートルの幅員を持つ歩道というように計画にしました。

(※ 略 この間に幾つかのやり取りあり)

それから歩道設置等々についてですが、事業者との話では、事業の実施において詳細な設計がなされる中で、農地用として側道のようなものを作るという話です。そして、機能としての側道が連結されれば、それらを利用したある意味で自転車道みたいなものは可能かなという話を聞いております。

我々といたしましては、事業を進める中で、歩道と車道の分離について、事業者に対し取り組むよう申していきたいと思っております。

この審議の結果、原案通り都市計画道路の変更案は可決されたが「なお、実施設計に当たっては自転車と歩行者の安全に配慮する。」との附帯意見が付けられた。

街路の建設に当たって、詳細な設計を行うのは事業者、つまりこの場合は国土交通省である。都市計画変更の際の図面では、歩道幅が3.5mになってしまう。歩道を広げると、その分盛土の幅が広がり、コスト増になる。

費用と附帯意見とを勘案した「道路区域内でのスペースのやりくり」の中で「歩道を盛土の下に移し、側道の路肩を広げて、自転車道としても使えるようにする」ような設計となったのかもしれない。

ただ、2011年時点の図面には、盛土脇の幅2.5mについて明確に「歩道」と記されてはいない。上の解説図で私が「歩道?」と書いたのも、本当にこのスペースを歩道として使うのかどうか、確証が持てなかったからである。パッと見たところでは、歩道幅が狭くなったように感じてしまう。

審議会の附帯意見を順当に反映させるとするならば、側道の両脇に1mの路肩を設けるのではなく、幅2.5mの歩道脇に2mの自転車道を設ける形で整備して「歩車道としては計4.5m」とした方が自然ではないだろうか。

盛南エリア内の西バイパスは、自転車道も設ける形で整備が進められてきており、盛土区間も自転車道を設けた方が連続性がある。また、建設後は市管理に移行されるであろう側道に、自転車交通だけ委ねるのも謎である。

ちょうど2010年前後は、全国的に自転車の交通環境整備に注目が集まった時期だ。盛岡でも、08年には盛岡駅西口から盛南エリアの一帯が国交省・警察庁の環境整備モデル地区に指定。同年には大通りの路肩がカラー塗装化(14年に矢羽形の塗装に変更)され、13年には路肩の自転車通行空間に関する規定が盛り込まれた市の条例(もちろん市道が対象)が施行された。

全国的にも盛岡の中でも、自転車交通をどうするかという話題がホットな時期だった。そんな過渡期に設計されたのが、この区間なのだ。

いずれにせよ、実際に開通した西バイパスの盛土区間は、歩道も自転車道も盛土の上に設けられた。

6車線化するまでの暫定的な措置なのか、4車線が完成形となったのか。結局のところ、本当の理由は文献調査だけでは分からない。

南道路開通でどう変化

さて、矢巾町から滝沢市に至る「盛岡西廻りバイパス」構想のうち、最初に事業化され開通した盛岡西バイパスについて、建設経緯を紹介してきた。

最後の2回は大分マニアックだったと我ながら思うが、それくらい、幅の広い地平の街路がいきなり盛土構造になる様は、異質だと感じていたのだ。

西バイパスは、前潟寄りの区間で4車線化事業が進んでいる。前潟以北の通称「西廻り北バイパス」の話で後々触れる予定だが、雫石川に架かる西大橋の下り線新設工事も進行中で、2025年度には4車線化が完了する見込みという。県が進める杜の大橋の4車線化も25年度までを事業期間としており、2年後には雫石川を跨ぐ往来が幾分改善されることだろう。

少し先の話になるだろうが、南道路が完成すれば、これまで以上に盛南エリアが「盛岡の南口」として機能することになる。

永井から本宮の区間は往復4車線で足りるだろうか。盛土区間はどうするのだろうか。本宮交差点の立体交差計画の行方は。歩道用の桁を足せば実は6車線化できる盛南大橋の拡幅は必要だろうか。その時の盛岡の人口は。財政状態は。自分は元気だろうか。この街に住んでいるのだろうか。

考えるのが楽しみでもあり、怖くもある。ただ、それくらい、盛岡にとって、盛岡のこれからにとって、西バイパスは重要な道路なのだと感じている。

盛岡西バイパス編は、これにて終了とする。

盛岡南道路編につづく。

※初回でもお伝えしていますが、本シリーズは素人のサラリーマンが個人的に興味があるものを、根拠や資料の出典はできる限り示しつつ、推論を交えてまとめたものです。各行政機関等とは一切関係ございませんので、ご承知おきください。

本シリーズのこれから

余りにも時間が開き過ぎたので、自らへの戒めと方向性の確認も兼ねて、西廻りシリーズの次回以降のお話について簡単にまとめておく。

次回からは盛岡南道路編となる。南道路の話それ自体は昨年春の前シリーズで紹介した通りであるので、多くは記さない予定だ。南道路編は、本来は西廻りバイパスの起点となるはずだった“幻の国道4号”こと「土橋白沢線」の話を中心に、ルート選定の話をまとめたい。ネタはそこまで多くないため、さらっと終わると思う。

それが終われば北バイパス編だ。まだ事業化されておらず、都市計画にも定められていないルートだが、少ない行政資料や、北バイパスの実現に熱心な滝沢市議会の会議録などを引用しながら、具現化の可能性を探っていくことにする。

北バイパス編が終われば、本シリーズも終了となる予定だ。ただ、この西廻りの話に関連して、東北の「ある街」のバイパスの話もいずれ調べたいと思っている。

盛岡西廻りバイパスと同じ年に建設省が「国道4号のバイパスとして」調査を始め、盛岡西バイパスよりも少し先に事業化され、明らかに国道4号のバイパスっぽいのに、交差する2桁国道として建設され、先に西側が開通し、その北端にはジャスコが出来て、続いて南側の建設が始まり、そのお題目の一つは「大学病院へのアクセス向上」という、盛岡にそっくりな状況の街があるのだ。

いつか、その街の話をしたいが、その前にこのシリーズを完結させたい。

今後もゆっくりと更新すると思う。気長にお待ちいただきたい。

謝辞

「ネイティブ・モリオカン」運営・執筆のhissan様には、断面図画像の高精細版の提供をいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

盛岡西バイパス編・参考文献

平成22年度事業評価監視委員会(第3回)資料「道路事業 再評価 一般国道46号 盛岡西バイパス」https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00360/h13jhyouka/2203hpsiryou/siryou220302.pdf(国土交通省東北地方整備局、2010年10月26日)

「第151回岩手県都市計画審議会」議事録(岩手県都市計画審議会、2009年7月14日開催)

「地域高規格道路の整備 - 新潟県ホームページ」https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/dourokensetsu/1199812587002.html(新潟県土木部道路建設課、2019年3月29日更新)

「盛岡広域都市計画図」(盛岡市、1982年3月)岩手県立図書館蔵

「盛岡広域都市計画図」(盛岡市、2022年3月)

「広報もりおか 特集号」(盛岡市、1974年2月1日)岩手県立図書館蔵

「盛岡市議会会議録 昭和55年6月定例会 昭和55年8月臨時会」(盛岡市議会、1980年8月)岩手県立図書館蔵

「一般国道46号 盛岡西バイパス」パンフレット ttps://www.thr.mlit.go.jp/iwate/siryou/lib/pamph/douro/PDF/mori_bp.pdf(国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、2015年3月)

「一般国道4号 盛岡南道路」パンフレット https://www.thr.mlit.go.jp/iwate/siryou/lib/pamph/douro/PDF/moriokaminami.pdf(国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所、2022年6月)

岩手日報 朝刊 1987.7.25付 1面記事「盛岡西バイパス着工へ/遊水地(一関)に14億円/建設省の本県配分/海員学校(宮古)を新築」

岩手日報 別刷 1992.12.18付 5面記事「盛岡西バイパス/国道46号/幹線道の役割担う/暫定2車線2.1キロ/8つの地下道も建設」

岩手日報 朝刊 2019.5.14付 25面記事「消えた「立体化」/本宮交差点(盛岡)なぜ事故多発/財政ネック、計画凍結/中央分離帯で横断距離長く」

「盛岡南新都市土地整理事業 事業誌 盛南に夢馳せて」(独立行政法人都市再生機構(UR) 岩手・秋田都市開発事務所、2014年3月20日)岩手県立図書館蔵

「1993年アルペンスキー世界選手権大会盛岡・雫石大会公式報告書」(1993年アルペンスキー世界選手権盛岡・雫石大会組織委員会、1993年9月)岩手県立図書館蔵

「日高見からイーハトーブへ −岩手の川と道・50年−」(建設省東北地方建設局岩手工事事務所、1991年9月1日)岩手県立図書館蔵

「道路部三十年史」(建設省東北地方建設局道路部、1989年10月5日)岩手県立図書館蔵

「盛岡市自転車活用推進計画」https://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/034/532/zennbunn.pdf(盛岡市、2021年3月)

盛岡市 平成24年12月25日条例第42号「盛岡市道路の構造の一般的技術的基準を定める条例」https://en3-jg.d1-law.com/morioka/d1w_reiki/H424901010042/H424901010042.html(2012年12月25日公布、2013年4月1日施行)