盛岡西廻りバイパスの謎(10)都南と矢巾の縦軸整備[南区間・序]

盛岡市周辺で進むバイパス工事の原型となった半世紀前の構想について調べるシリーズ。西廻りバイパスの整備と同様のペースでゆっくり執筆しているが、ご容赦いただきたい。

これまで紹介した通り、1970年代中盤に「盛岡西廻りバイパス」として構想が具現化されたルートのうち、最初に開通したのは現在「盛岡西バイパス」として開通した盛岡市前潟─永井間だった。

次回からは永井よりも南側の区間、近年「盛岡南道路」として事業化された矢巾町から盛岡市永井までの区間について説明する。当初の西廻りバイパス構想と現在の計画ルートとの差異などについても触れていきたい。

今回は、その導入のお話。盛岡南道路の計画が出てくる前、旧都南村と矢巾町の国道4号の改良史や平行する道路の整備状況について紹介する。

次回からが西廻り本題の話となるので、ご留意いただきたい。

前回はこちら。

矢巾起点にバイパスを

実は、戦後10年も経たない頃から、矢巾町を起点とする国道4号のバイパス構想はあった。西廻りバイパスの話が具現化する約20年も前である。

1969年に全線開通した初代の盛岡バイパスは、当時の盛岡市向中野字川久保付近を起点としている。旧道と別れた新道は、1.4km先の南大橋で北上川を渡る。

ところが、最初に盛岡近辺の自治体が要望したのは、このルートではなかった。

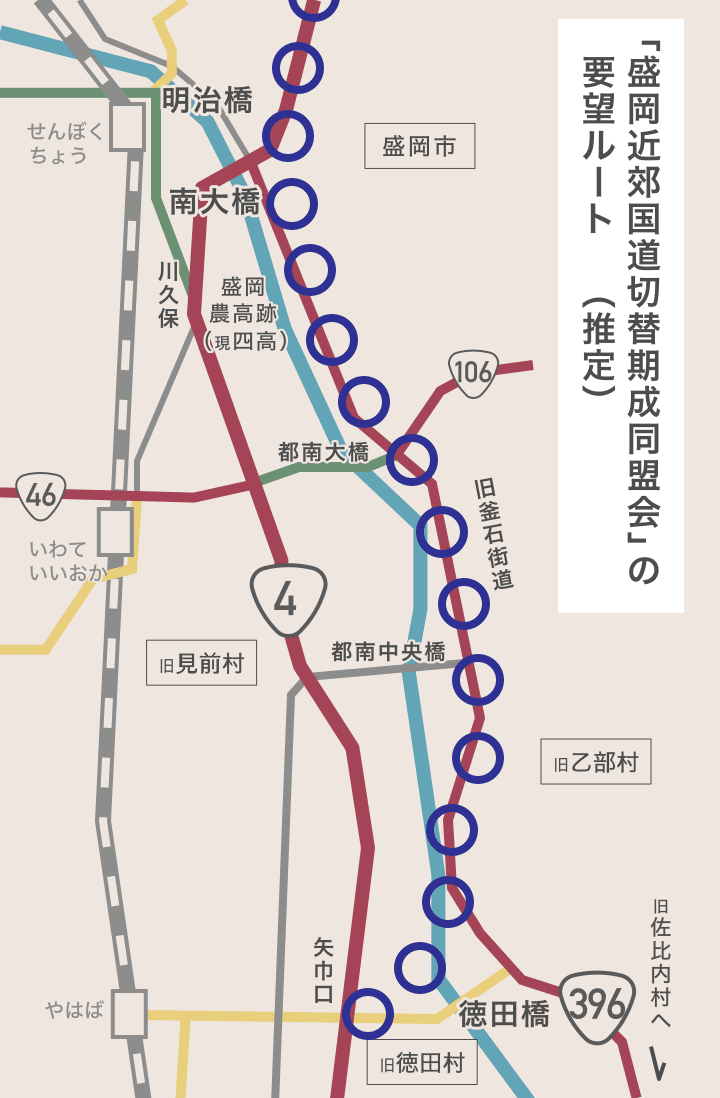

盛岡バイパスの計画ルートが確定する前、盛岡近郊の市町村は「徳田村(現・矢巾町)で北上川を渡り、旧釜石街道(現・国道396号)を改良して盛岡市茶畑に至るルート」での東廻りバイパス建設を要望していた。

盛岡バイパス着工前の1954年、盛岡市の助役は市議会でこう説明している。

盛岡市近郊国道切替促進期成同盟会負担金、この期成同盟会負担金につきましては、既に新聞等で御存じと思いますが仙北町に入って参ります国道を盛岡市側における交通量の緩和並びに輸送力の増強という点から考えまして、徳田村辺りから北上川を東側に入りまして佐比内から盛岡に通ずる県道を整備致しまして、盛岡市の東から恐らく八幡神社裏通りだと思いますが、その辺りを経て北山裏を通って黒石野で旧国道に合わせるというような、国道切替をお願いしたいというので、紫波郡各町村、盛岡市、玉山村こういう村が集りましてその期成同盟会をつくりまして、その負担金によって致すものであります。

自動車も普及していない時期に、随分と壮大なルートを要望したものである。上記の引用した内容を基に、図をつくると下のような形になる。

盛岡の市街地を避けるバイパスなのに、随分と手前から北上川を渡るルートである。

なぜ、徳田村(1955年に合併し「矢巾村」発足、1966年に町制施行)を起点とするバイパスの建設を当時求めたのだろうか。

その裏には、都南や矢巾の住民にとって切実な理由があった。

北上川を渡る橋が、なかったのだ。

当時、北は明治橋(盛岡市)から、南は紫波橋(紫波町)までの間、橋が架かっていなかった。いくつかの渡船場ははあったが、まだ上流にダムの無い時代、増水時は不便を強いられていた。

近い将来、盛岡に必要となるであろう国道4号のバイパス道路を、徳田を起点につくってもらえば、国が徳田に橋を架けてくれることになる。

そうした目論見があったのだろう。矢巾町史にはこう記されている。

北上川に橋を架ける。それは徳田人の夢であり悲願でもあった。矢巾村になって見ると、岩手大学委託の総合調査の提言にも見るように、村の発展をはかる上からも最重要課題となったので、全村をあげて架橋促進にとりかかったが、もちろん村単独の事業では不可能であった。とすれば国道橋か県道橋に昇格する以外にはない。

はじめは国道切替の要望も行ったのであるが、可能性は薄かった。そこで矢幅停車場と国道を結ぶ県道を乙部迄延長することで運動しなければならない。

この記述を見る限り、当初から国道としての実現可能性は薄いと見ていたようだ。着工以降の盛岡市長の答弁では「予算の関係で外された」と、その経緯を振り返っている。

バイパス路線の設定についての誤解を解いておきたい。我々の建設省に対する要望は、市街地交通の緩和とともに仙北町の混雑も解消しなければならぬ、そのため明治橋と紫波橋の中間に架橋して、国道4号を旧釜石街道の方に誘導してから北上させる路線で運動した。これが建設省の予算の関係で徳田橋が外されて、現在の盛岡農高のところで北上川を渡って北上する路線になったものです。

あくまで議会史の記述であり、会議録ではないため、答弁が要約されていることに注意が必要。

答弁当時の盛岡農業高校は滝沢ではなく、川久保に所在した。滝沢に移転後、跡地は現在に至るまで盛岡第四高校の敷地となっている。

「現在の盛岡農高のところで北上川を渡って」という部分は「川久保で分かれて南大橋で渡河して」と読み替えていただいて差し支えない。

結局、仙北町以北の渋滞をパスするには川久保起点で十分という判断がなされたらしい。矢巾起点のバイパスの話はなくなった。

戦後間もない時代に、こうした「幻の国道4号」の計画があったのである。

「徳田人の夢と悲願」はその後、県道として実現する。

1962年に徳田橋が開通。供用から60年以上が経過したトラス橋は、医大移転によって、北上川東側や閉伊郡方面からの救急搬送の重要ルートとなり、架け替えの準備が進んだ。

まもなく新橋が完成する予定。現在の橋は最期の役目を果たしている。

現道の4車線化が進展

徳田橋が完成し、盛岡バイパスが開通した後、再び矢巾起点の国道4号バイパスの構想が具体性を帯びてくる。言うまでもなく、西廻りバイパスのことである。

しかしながら、西廻りバイパスの構想が明るみになってから、2022年「盛岡南道路」と形を変えて事業化されるに至るまで、約半世紀を要している。

いつ構想が計画になるか分からない中で、国道4号の交通量は増加。旧都南村と矢巾町では1970年代から、現道の4車線化が進められた。

次の図は、2町村における4車線化の供用年次を示したものである。

基本は盛岡側から順に進められていった格好だ。この区間は江戸期に改良されてからルートがほぼ同じとされるが、線形は比較的良かったのだろう。

矢巾町南端(三枚橋)まで4車線化が完了したのは1997年。後年に完成した消防学校入口以南の区間は中央分離帯も設けられ、速度制限なしの法定60km/h(執筆時点)と走りやすい。

現道は、30年ほどの時間を掛けつつも、着々と県庁所在地近郊の主要な道路としての体裁を整えていったのだ。

「裏4号」農道も開通

国道4号が拡幅されていった昭和後期には、矢巾町にとって重要な「裏の国道4号」とも言える南北軸の道路2本も整備される。

一つは、エリアの西側を縦貫する、県道藤根盛岡線改め盛岡和賀線。流通センターのメインストリートから連続する形で、矢巾町広宮沢から室岡までの道路が劇的な改良を遂げた。

もう一つは、これから説明する通称「農免道」。過去に「盛岡南道路を探る」のシリーズでも触れた、盛岡和賀線と国道4号の中間を南北に貫く道路だ。その際にも伝えた通り、この道路は厳密には農免農道ではなく「広域農道」である。

建設時の事業名は「紫波地区広域農道」。石鳥谷町北寺林から紫波町を経て矢巾町赤林までを結ぶ、総延長18kmの農道として建設された。

この道路については、矢巾町の南隣に位置する紫波町発行の『広報しわ』1983年10月号が詳しい。表紙をめくってすぐ、見開きで大きく開通を報じ、町民の喜びの声まで紹介している。同じ月の『広報やはば』の4倍の扱いである。

広報によると、1974年に着工され、全線開通は1983年9月。建設の大義名分は、地区内のライスセンターやカントリーエレベーターなどの施設を有効活用し、農業の合理化を進めることだった。農道完成により、3町の約4700戸に恩恵があるとされた。

沿道の農業施設だけでなく、東北自動車道の各インターチェンジや流通センター、盛岡市中央卸売市場へ農畜産物を出荷する際のルートとしても期待されていた。『広報しわ』には、下のような図を用いて、広域の農業施設をつなぐ農道本来の役割について解説している。

県道路線名が過去のものと混同していたり、町にとって一番重要なインターチェンジが書かれていなかったりしているが、道路や農業施設の位置関係がわかりやすい。

もちろん、お題目通りの機能だけが期待されていたのではない。『広報しわ』は、見開きの最初こそ農業への恩恵を説明しているが、最後にはこう記されている。

近年、兼業農家が増加し、勤労者が増えていますが、今まで、国道4号線を利用して通勤していた、特に中央部、西部の通勤者は、この広域農道を利用することによって大幅な時間短縮が可能になりました。

このように、県中央部の農業地帯を縦断する基幹農道としての「広域農道」は、農畜産物の大量高速輸送の役割と国道4号線に次ぐ生活道路として大きな効果をあげるものと期待されています。

「国道4号に次ぐ生活道路」。それが、この広域農道のもう一つの顔である。

その後、平成に入ってこの広域農道が県道(120号不動盛岡線、285号盛岡石鳥谷線)に昇格し、令和に入ると盛岡南道路の一部として、本当の国道4号になる可能性が出てきたことは、前回の南道路シリーズでお伝えした通りだ。

現道&裏道整備の中で

最初の矢巾(徳田)起点の東廻りバイパス構想が浮上して約70年。この間、途中から出てきた盛岡西廻りバイパスの話が進展しない中、紫波郡下では、ここまで説明してきたような現道拡幅や「裏の4号」の整備が進められてきたのである。

では、本当に西廻りバイパスの話は、永井より南側の区間で進んでいなかったのだろうか。そして、南道路の事業化に至るまでに、どのような経緯を辿ったのだろうか。

次回以降は、その辺りの部分をテキトーにクローズアップしていきたい。

つづく。

※本シリーズは素人のサラリーマンが個人的に興味があるものを、根拠や資料の出典はできる限り示しつつ、推論を交えてまとめたものです。各行政機関等とは一切関係ございませんので、ご承知おきください。

参考文献

盛岡市議会史編さん委員会 編『盛岡市議会史 第4巻』(1973.12、盛岡市議会発行)

矢巾町史編纂委員会 編『矢巾町史 下巻』(1985.3/矢巾町発行)

1983年10月号『広報しわ』(1983.10、紫波町発行)

1983年10月号『広報やはば』(1983.10、矢巾町発行)

東北の直轄国道史編纂委員会 編『語り継ぐ道づくり-東北の直轄国道改修史 国道4号』(2001年、東北建設協会発行)