盛岡西廻りバイパスの謎(12)〝未成バイパス〟の現状[南区間・2]

盛岡市周辺で進むバイパス工事の原型となった半世紀前の構想について調べるシリーズ。もう、2〜3カ月に1回の更新が定例となってしまっているが、ご容赦いただきたい。

1974年、矢巾町土橋を起点とし、都南村や盛岡市を通り、滝沢村の分レ交差点付近へと至る「盛岡西廻りバイパス」の構想ルートが明らかになった。

その大半は、その後も構想線のままだったが、矢巾町土橋の国道4号現道を起点とし、国鉄東北本線と交差して同町白沢地区に至る区間は、1974年の暮れに都市計画道路「土橋白沢線」として計画決定された。つまり「いずれはここに道路を作りますよ」と決められたのである。

一方で、その計画は進展せず、1mも道路が供用されぬまま、別ルートでの国道4号バイパスの建設が決まった。幅43mの土橋白沢線の計画を、町がまるでなかった話かのように扱っていることは、前回紹介した通りである。

さて、その計画線の場所は、現在どうなっているのか。現地を確認してきたので、ざっくりと紹介したい。

前回はこちら。

南部屋敷の南で〝分身〟

幻の国道4号である土橋白沢線の起点は、矢巾町土橋地区。南部屋敷よりも少し南側で、国道4号現道から幻のルートが〝分身〟する形になる。

1974年12月13日に最初に計画決定された際の県報には「矢巾町大字土橋第10地割字井島」が起点と記されている。でも、矢巾町がWebサイトで公開している都市計画図を見ると、「間野々南(あいののみなみ)」交差点付近から現道を離れる線形になっている。公開されている画像は不鮮明だが、私の手元にある原本も同様である。

間野々南交差点があるのは、矢巾町間野々第9地割。土橋第10地割(旧:大字土橋第10地割字井島)よりも少し北ではあるが、とりあえずこの交差点を探索のスタートとする。

起点付近を地図に示すと下の通りになる。赤い線は都市計画図の記載から推定した土橋白沢線のおおよその位置である。オレンジのカメラマークとアルファベットは、以降の写真の撮影位置を示している。

【A地点】で間野々南交差点の少し南側から、北を向いて撮影したのが下の写真だ。

田園ホールと徳丹城跡の標識が目印。幻のルートが実現していれば、この辺りから左にカーブして、西廻りバイパスが4号現道を離れていく線形だったのだろう。

信号を越えて少し北側へ進んだ辺りが【B地点】である。ここには岩手県交通の「間野々」バス停がある。土橋白沢線が現道から離れるのがこの辺だ。

左側に空き地がある。

とあるディーラーによる「売物件」の看板が出ていた。この場所について、国土地理院の空中写真を確認してみたが、かれこれ30年以上空き地のようである。

もう、街路を整備する気がないのなら、いっそ土橋白沢線の計画を廃止した方が、土地の所有者らにとって良いのではないかと思ってしまう。

国道の反対側から空き地を撮ったのが【C地点】である。あまり私有地をあちこちから撮るのも気が引けるので、最小限にしておきたい。空き地はあるものの、背後に民家はあるので、もし土橋白沢線が整備されていたら、これらの家々にも何らかの影響はあったと思う。

振り返ったのが下の【D地点】だ。写真右側のやや暗めの色の建物は医院である。国道側が駐車場になっていて、医院の建物は奥まっている。建物との位置関係から、土橋白沢線の分岐を見越したセットバックだとすれば合点がいく。

ただ、この国道側の駐車スペースに、ここ数年で薬局が新設された。上の写真左側、白い外壁にトタン屋根の建物がそれである。平屋建てなので、都市計画道路の計画線上への建築も許可されたのだと思うが、土橋白沢線の整備可能性が怪しいことから、この薬局の未来も安泰だろう。

さらに国道を北進して【E地点】へ。国道から西へ離れていく計画線の方角を撮影している。写真左から右に計画線が設定されていることになっているが、見た目としては至って普通の田園風景である。

国道を北進して、南部屋敷の交差点で左折。町道「中央一号線」を西に進むと、西へとカーブしてきた土橋白沢線の計画線と再び交差する。

計画線と交差するのが【F地点】だ。ここから4号との分岐地点を振り返る。写真の正面奥から、左側に弧を描きながら右手前にカーブしながら向かってくる計画だ。特に道路整備に向けて準備された形跡は無い。

同じ場所から白沢方面を向いて撮ったのが【G地点】の写真だ。この写真左手前からカーブして、奥の住宅の辺りに向かう計画になっている。住宅の向こう側は丁字路になっており、橋が架かっている(H地点)。

橋から西側は少しの間、土橋白沢線が既存の矢巾町道のルートと重なる。この橋は「四郎兵衛橋」といい、現地の銘板によれば1997年1月に完成したという。当時、いつか国道4号のバイパスになるかもしれない街路計画があったのに、そこに町道と橋を作った理由は不明である。

四郎兵衛橋から白沢方向を写したのが上の【I地点】の写真。数百m先の「止まれ」の標識までが、土橋白沢線のルートと町道が重なっている区間だ。

もう少し先へ進む。

町道と重なって逸れる

橋を渡ると、川の堤防の高さから水田の高さまで緩やかに下る。

先ほど遠くに見えていた「止まれ」の交差点が近づく【J地点】のあたりで、計画線はこの町道よりもやや北側に逸れていく。

下の【J地点】の写真では、町道がそのまま写真の左奥へ進んでいく。一方で、計画線はこの写真の正面奥方向に進んでいくようだ。

交差点付近には複数の住宅が建っていることから、土橋白沢線が整備されていた場合には、色々と大変だっただろう。

「止まれ」の交差点を過ぎ、計画線は複数の住宅が立ち並ぶエリアを突っ切り、再び田んぼの中を進む。

南側の町道から計画線方向(北側)を写したのが【K地点】の写真。右(土橋側)から左(白沢側)のビニールハウスの辺りへ向かうあたりに計画線がある。

ビニールハウスの北側へ回り込んでみる。

ビニールハウスの北側から、南(計画線)側を写したのが【L地点】の写真だ。何の変哲もない、田園が広がっているだけである。

そして、ここまで来ると遂に東北新幹線の高架が見えてくる。【M地点】である。

おそらく下の写真の辺りで東北新幹線と、並走する東北本線と交差する計画だと思われる。

ほぼ同じ地点から、北西側を写したのが下の【N地点】の写真だ。

この2枚を見て、この区間の新幹線高架の特徴がお分かりいただけると思う。高さが低いのだ。桁下の空間は2mも無いと思う。さらに、橋脚の間隔(スパン)も短く、この下では2車線の地下道を通すのも難しいだろう。

それもそのはずで、土橋白沢線は新幹線の「上」を通す想定なのだ。新幹線とその隣の東北本線をまとめて橋で跨ぐスタイルだ。国道4号の厨川駅北側にある茨島跨線橋のような感じの構造を想定していたのだろう。

この区間の橋脚の1つには「1976-10」と書かれている。土橋白沢線の計画決定が74年だから、その2年後に建てられた橋脚と思われる。

線路と交差して白沢へ

線路から西側は、いよいよ終点の白沢地区となる。土橋白沢線と線路の交差地点の南にある西郷地下道へ迂回して、線路の西側へ向かう。

西郷地下道をくぐり抜けた先で北側を写したのが【O地点】の写真だ。左側にソーラーパネルが写っているが、その手前を右(東)から左(西)へ向かうのが土橋白沢線のルートである。

先ほどの地点よりも、こちら側の方が標高が少しだけ高いのだろう。そんなに高さのある橋を架けなくても、頑張れば新幹線高架を跨げるような気がするが、気のせいだろうか。

O地点から西に移動し、南北に走る町道と土橋白沢線との計画線が交差する【P地点】に移動し、東側を見てみる。

P地点から180度振り返ったのが【Q地点】だ。

P地点から見ても、Q地点から見ても、線路より東側にあったような複数の住宅などはない。もし仮に、都市計画道路をこの場所に建設したとしても、大きな支障はなさそうに思える。

もう一本西側の町道に移動し【R地点】へ向かう。

下の写真は【R地点】から東側を向いて撮影したもの。もう新幹線高架は遠くに小さく見える。ただ、一直線で奥まで見通せるということは、それだけ計画線上に支障となるものがないということだろう。

一方、振り返って撮影したのが下の【S地点】の写真だ。少し先に建物が見えてきた。あの建物の辺りが土橋白沢線の終点だ。写真の右端に切れて見えるのは矢巾中学校。中央奥の少し左に見えるのは白沢集落センターだ。

より正確な計画線は不明だが、都市計画図を見る限り、ここからそのまま真っ直ぐ行くと、白沢集落センターやその右隣の民間企業の建物が建つ敷地に干渉しそうである。

さらに、終点付近まで向かう。

下の【T地点】の写真の右側、【U地点】の写真の左側から、土橋白沢線が接続される計画のはずだ。

この場所は、県道205号不動矢巾停車場線が南北に貫いている。ただ、周辺を見ても特に接続を意識して準備工事などが行われた形跡はない。

終点を背にして、さらに西側を向いたのが【V地点】の写真だ。数百m先に通称「農免道」(県道不動盛岡線/紫波地区広域農道)が走っており、小さくトラックや乗用車の走る様子が見える。

あそこまで道路を伸ばして、農免道を拡幅すれば、1970年代中盤に思い描いたであろう西廻りバイパスができなくもない。

さて、ここまで土橋白沢線の現状をざっくりと写真で紹介してきた。前回説明した資料の通り、町道と重なる部分はあったが、幹線街路としては1mも開通していなかった。

国道4号の分岐予定部分に、意味深な空き地やセットバックのような建物の配置はあったが、それ以外に気になる部分はなかった。

都市計画図から消えれば、そこに街路を整備する計画があったことなど忘れてしまうような、そんな「手付かず」な状況だった。

気になる新幹線の高さ

さて、ここからは現地探索の余談である。

土橋白沢線と新幹線との交差部分は、新幹線高架が非常に低い構造になっていた。下の写真は、同じ矢巾町内の県道不動矢巾停車場線「矢巾跨線橋」の様子だ。

地平を走る東北本線、その上を橋で跨ぐ県道の跨線橋。そのさらに上を、新幹線高架が跨いでいる。橋桁の下が2mにも満たなかった土橋白沢線の交差地点と異なり、矢巾跨線橋付近は十数mの桁下の空間がある。

跨線橋の上から、南側を望遠で見たのが下の写真だ。地平を走る東北本線の路盤と見比べてみてほしい。新幹線高架が、奥に行くにつれて低くなっていく。ここから東京方面に向かって、下り坂になっているのだ。

反対側を見る。こちらも矢幅駅方面に向かって、新幹線高架が下っている。この跨線橋を跨ぐために、新幹線が高度を上げ下げしているようだ。

岩手県立図書館から『東北新幹線(有壁・盛岡)間地質図』(日本国有鉄道盛岡工事局編、1981年11月)を借りてきて、この付近の新幹線線路の勾配を調べた。すると、矢巾跨線橋付近を頂点に、前後が11‰(パーミル)の勾配になっていることが分かった。

パーミルは、1km進むのに何m高度が上下するかを示す単位。11‰の場合、1kmで11m上下するということを示している。新幹線の場合は基本的に、最大15‰だというから、やや急なほうではあるが、そこまで大げさな坂でもないはずだ。

さて、先に紹介した地質図に書かれていたこの付近の新幹線高架の標高・勾配と、地理院地図から抽出したほぼ同じ区間の地面の標高データを合わせて示したのが下の図である。

11‰の坂の頂点は、矢巾跨線橋付近だ。南側(古館・東京方)の坂を下り切ったところが、土橋白沢線との交差地点だ。そこから、古館駅方面へは3‰の上り坂に転じる。

まるで、土橋白沢線の下をくぐるために、新幹線高架の高さを調整しているかのようだ。

ただ、土橋白沢線も矢巾跨線橋と同じように、東北本線だけを跨いで、その上を新幹線高架が走る形にすれば良かったように思える。

どうして新幹線の高架をあそこまで低くして、道路が在来線も新幹線も跨ぐ計画となったのだろうか。

矢巾町史に、このヒントとなる記載があった。下記に、その部分を引用したい。

また最大の問題は、設計協議上踏切道路の問題であった。矢幅駅以北の踏切は上杉踏切以外は地下道ボックスとなったが、南側では大字白沢、北郡山境附近を通る都市計画線が、国鉄在来線の上を二階交差し新幹線が三階交差、県道矢幅駅不動線の矢巾バイパスも同様とされていたが、途中で変更となって、犹森、西郷踏切は急遽地下道交差となり、反対に白沢踏切は平面交差となる等がおきて、対応に追われた。

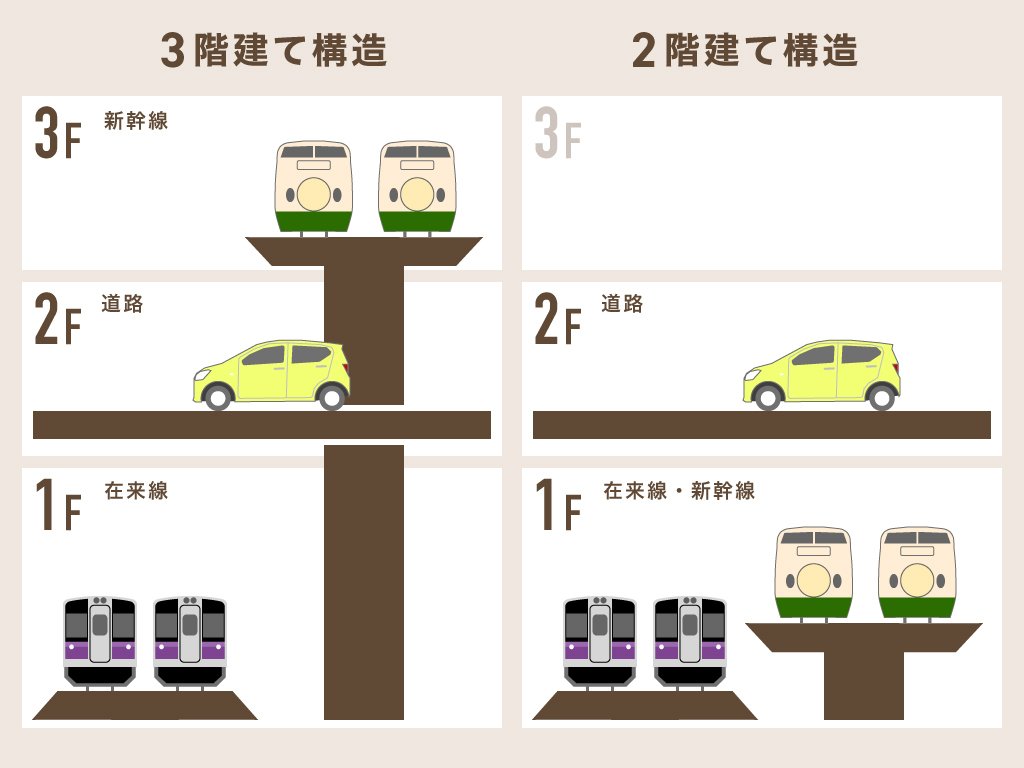

文中「白沢、北郡山境附近を通る都市計画線」は、土橋白沢線のことである。二階交差、三階交差など、この資料から分かることを図に整理するとこうなる。

右が、各種資料から判明している現在の土橋白沢線の線路交差の構造だ。道路が在来線と新幹線を橋で跨ぐ「2階建て構造」の計画である。

一方で、左は先ほどの矢巾町史にあった「二階交差」「三階交差」の記載内容を整理して図にしたものだ。当初は矢巾跨線橋と同じ、左の構造だったものが、途中で右の構造に変更になって、今に至るようだ。

ただ、新幹線高架が低くなった理由の記述は、町史を読み返しても、東北新幹線工事誌を確認しても、発見できなかった。

いずれにせよ、多少の変更はあったものの、東北新幹線も土橋白沢線との交差を考慮して作られていたようである。

そして南道路の時代へ

いつか土橋白沢線を整備すると計画されたものの、40年以上、1mも開通しないまま時間が過ぎた。

一方でその間、矢巾町に岩手医大が移転することが決まる。これを機に、土橋起点の南側ルートではない、矢巾町北側を通るルートで西廻りバイパスを整備する話が進んでいく。

次回は、南道路編でお伝えし切れなかった事業化までの経緯について、補足的にまとめたい。

つづく。

※本シリーズは素人のサラリーマンが個人的に興味があるものを、根拠や資料の出典はできる限り示しつつ、推論を交えてまとめたものです。各行政機関等とは一切関係ございませんので、ご承知おきください。

参考文献

『矢巾町史 下巻』(矢巾町史編纂委員会編、矢巾町発行、1985年3月)

『東北新幹線(有壁・盛岡)間地質図』(日本国有鉄道盛岡工事局 編・発行、1981年11月)

『東北新幹線(有壁・盛岡間)工事誌』(日本国有鉄道盛岡工事局 編・発行、1981年11月)、1982年6月)

『矢巾町都市計画図』(矢巾町発行、2022年6月、https://www.town.yahaba.iwate.jp/yahabatown/switch/2016/2016020200083/toshikeikakuzu040423.pdf、2024年8月13日閲覧)

地理院地図(https://maps.gsi.go.jp/)

『岩手県の都市計画 資料編』(2021年3月、岩手県県土整備部都市計画課発行)