盛岡西廻りバイパスの謎(5)構想線との差異を探る[西BP②]

盛岡市周辺で進むバイパス工事の原型となった半世紀前の構想について調べるシリーズ。5回目も「盛岡西バイパス」として建設された区間のルートについて考察する。

1970年代中盤に示された「盛岡西廻りバイパス」の構想ルートと、実際に建設された盛岡西バイパスのルートは、太田地区や本宮地区で差異があるのだ。何故今の形になったのか。憶測レベルになってしまうが、少しお付き合いいただきたい。

前回はこちら。

どこを通るかが曖昧に

第1回目と第3回目で「広報たきざわ」を引用の上、矢巾町の土橋から盛岡市の飯岡付近で東北自動車道に並行し、滝沢分レに至る西廻りバイパスの具体的な構想ルートが1974年に示されたことを説明した。この一部が10年後の84年、「盛岡西バイパス」として事業化されたことは、前回記した通りである。

様々な文献をひっくり返してみたものの、この10年間、具体的なルートに関して議論された形跡は無い。沿線各市町村の議会では「西廻りバイパスの話はどうなった」「具体的にどこを通るのか」といった質問が度々なされたが、各首長は総じて「建設省で検討中」といった回答に終始した。

少し、80年6月の盛岡市議会会議録を引用したい。まずはT議員の質問から。

4つ目には,沿道環境の整備のところでは,国に対して西回りバイパス環状線の早期着手について要請を進めているとのことですが,一説によればかなり具体的に進んでいるというようにも聞いておりますが,早期と言っておりますが,いつごろ,どの程度の道路で,どこの位置を通るのか,具体的にお聞かせ願いたいと思います。

質問に対して、当時の太田大三市長の答弁はこうである。

西回りバイパスの建設促進につきましては,市,議会一緒になって建設省に陳情いたしておるところでございます。建設省におきましても必要性を認め,ルート等を検討しておる模様でございますけれども,まだ,明らかにはされておりません。市といたしましては,当初構想した東北縦貫自動車道に並行したルートにこだわらず,既決定の都市計画街路等もルート対象として,早期に着工できるように検討してもらうよう,機会を見てお願いしているところでございます。具体的に示せということでございますけれども,そのルートにつきましては,市もいろいろお願いしている段階でございますけれども,まだ確定はしておりませんし,また,早期というのはどういう意味かということでございますけれども,なるべく早くという意味でございますので,その点は御了承をお願いしたいというふうに思います。

市側の難しい立場が窺える答弁だ。「建設省ではルートを検討している模様」という言葉から、あまり情報が入っていないことが分かる。もしくは、耳には入っているが、迂闊に公の場で言うことを避けたのだろうか。

注目すべきは、「当初構想した東北道に並行したルートにこだわらない」との部分だ。広報紙に具体的なルートが載った74年から6年経ち、なかなか事業化に至らない情勢から「既に計画決定している都市計画道路もうまく使って建設してほしい」との態度に変わったようだ。

こうした西廻りバイパスの具体的ルートを問う議会質問は、事業化まで何度か上がることになる。

事業化前夜の街路計画

1984年に都市計画道路「向中野前潟線」が計画決定され、西バイパスが事業化されるまで、本宮と前潟を斜め方向に一本で結ぶ道路計画は無かった。事業化の2年前である82年3月時点の都市計画図を基に、本宮地区、太田地区周辺の主要な都市計画道路を以下の図に示した。当時あった道路は黒線とし、参考のために現在あるランドマークも示してある。

縦軸と横軸しかない。斜めに横切る都市計画道路は当時、存在しなかったのだ。

縦軸の主な計画線としては、まず開運橋飯岡線がある。後に盛南大橋や西バイパスの南半分を構成する路線だ。城西町林崎線は太田橋を通り、アイスアリーナ前交差点に至る街路である。

横軸は北から、新田上川原線(孝仁病院横の市道)、明治橋猪去線(現在の県道16号盛岡環状線)、東仙北上太田線(後述)、南仙北滝沢線(現在のDCMホーマック盛南店北側の通り)、津志田下飯岡線(現在のスターバックスコーヒー盛岡西バイパス店から東側の通り)だ。

縦軸も横軸も、この時点では殆ど建設されていない。

上の図に、当時の都市計画図に点線で書かれていた構想ルートを「□□□□」線で書き加える。さらに、1974年時点の西廻りバイパスの構想線(推定)を「○○○○」線で書き加えると、下のような感じになる。

盛岡市発行『広報もりおか 特集号』1974年2月1日付p.3

最後に、現在の西バイパスのルート「向中野前潟線」を実線で加え、盛南地区(盛岡南新都市土地区画整理事業エリア)も示す。

盛岡市発行『広報もりおか 特集号』1974年2月1日付p.3

西バイパスは、前潟から南下すると南東にカーブし、74年時点の西廻りバイパス構想線から逸れる。その後は東仙北上太田線に近付き、最後はルートがほぼ重なる。このルートであれば、西バイパスの建設意義の一つである「盛南地区(の核心部)の通過」が可能となる。

憶測でしかないが、西バイパスの事業化に当たって、あえて盛南地区の核心部を通るようにしたのではないだろうか。

事実上、西廻りバイパスの当初構想線と、東仙北上太田線を繋ぎ合わせたのが向中野前潟線、つまり西バイパスなのだ。ある意味では、先述の太田市長の答弁にあった「東北縦貫自動車道に並行したルートにこだわらず,既決定の都市計画街路等もルート対象」とした道路とも言える。

なお、東仙北上太田線は74年に都市計画決定されていたが、本宮以西を向中野前潟線に譲る形で区間が短縮された。現在は「東仙北向中野線(R4南大橋南交差点~R46本宮交差点)」となっている。

高速建設時に城跡発見

私は、本宮を通る必然性が無かったとしても、東北自動車道のすぐ東側を通る西廻りバイパスの当初構想ルートは実現不可能であったと考えている。その理由について本項以降で述べたい。これは妄想の類であるから、参考情報としてご覧いただきたい。

少しだけ、東北道の話をする。1977年、東北道の一関IC(一関市)から盛岡南IC(都南村・当時)までが開通した。盛岡南ICから盛岡IC(盛岡市)までの区間は、2年後の79年に開通の運びとなった。

盛岡南IC~盛岡ICのルートでは、途中「太田方八丁遺跡」の近くを横切ることになっていた。東北道建設に伴って76年、岩手県教育委員会が発掘調査を行ったところ、築跡や櫓跡などが次々と確認された。

翌年には、文献への記録はあるものの所在地が不明だった約1200年前の城柵「志波城」跡である可能性があるとの見方が、県教委によって示された。以降の調査で志波城跡と断定され、84年には国の史跡となる。志波城跡の詳しい説明は省略する。

東北道の通る部分は、城跡の西端よりも若干内側にあった。城跡を跨ぐ区間は、発掘場所に一応土を被せたものの、道路自体は盛土ではなく高架橋で施工された。当該区間の施工は、文化庁等と協議して決定されたという。

当初構想では厳しい?

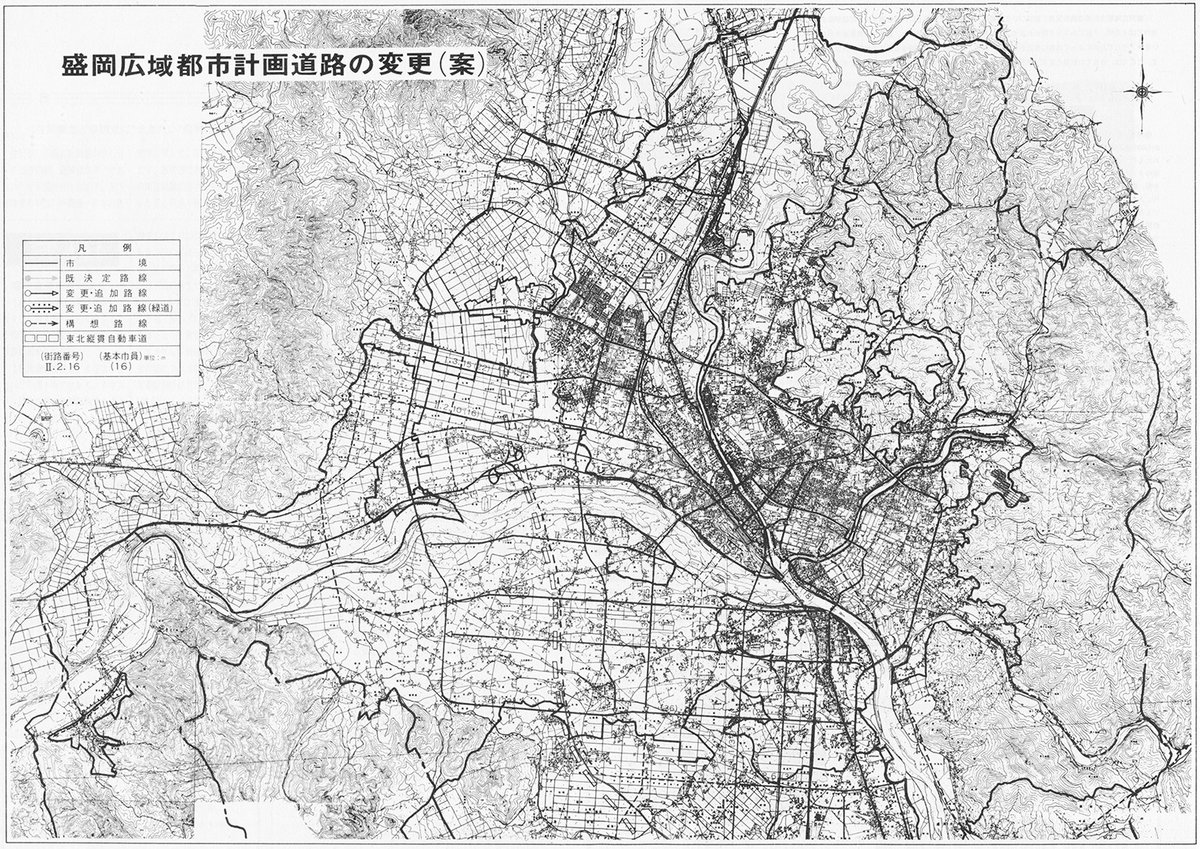

西廻りバイパスの話に戻る。第1回目に引用した「広報たきざわ」特集号(1974年1月発行)の街路網計画図と同時期に発行された、「広報もりおか」特集号(74年2月発行)の都市計画道路変更案の図を以下に引用する。どちらの図も内容はほぼ同じである。

先述の通り、滝沢村は1月の段階で構想線も実線で書いてあり、分かりやすいシンプルな見た目であったが、盛岡市は計画線は実線、構想線は点線と分けて書かれており、さらに背景に地図に重ねた詳細なものであった。

上の図のうち、当初の西廻りバイパス構想ルートで通過することになっていた飯岡十文字付近を拡大してみる。

左を縦に走る「□□□」線が東北道で、その右隣の点線が西廻りバイパスの構想線だ。文字が潰れて読みにくいが、「飯岡十文字」の文字も見える。

空中写真を上の地図と全く同じエリアでトリミングし、必要事項を加筆したものを下に示す。見比べてみていただきたい。

お分かりいただけるだろうか。図の点線(構想線)通りに西廻りバイパスを建設すると、東北道同様、志波城跡を縦に突っ切る形になる。それどころか、東北道よりも、遺跡の核心部「政庁跡」に近い東側を通るのだ。もし当初構想通りのルートで建設した場合は、東北道以上に遺跡保存との調整に時間が掛かったと思われる。

西バイパスの鬼柳交差点以東の原型ともなった「東仙北上太田線」は、結果的に志波城の核心部をぶち抜くルートになっていた。街路の計画決定時は方八丁遺跡が志波城跡と判明する前であるから、仕方ないだろう。

現在の「向中野前潟線」は、東仙北上太田線のルートを踏襲しつつ、志波城跡エリアをうまく回避しているように見える。

先に紹介した80年6月の太田市長の議会答弁では、「東北道に並行する当初構想ルートにとらわれずに要望」との話があった。志波城跡の話が念頭にあったかどうかは分からないが、当初構想のままでは厳しかっただろう。

太田市長から上記答弁を引き出したT議員は同じ一般質問で、志波城の今後の保存方針についても質問している。これに対して、当時のY教育長はこう答弁している。

その次に、志波城址の保存,管理,活用の問題につきまして,先ほどもお話し申し上げましたが,大事な部分については,公有化して史跡公園というふうな形で保存を考えていく必要があるであろうと,こう思っておりますし,発掘いたしましたいろいろな貴重な資料につきましては,資料館,収蔵庫のようなものを建設いたしまして長く保存し,皆さんの研究活動に活用する拠点施設をつくる必要があるであろうと,こう思っておりますが,

(以下略)

80年6月の段階で、志波城跡を公園化する構想が示されていたのだ。この構想は平成に入ってから実現した。公園化には西廻りバイパスの構想変更や東仙北上太田線の計画変更が不可欠であっただろう。

憶測の話はここまでで終了する。次回は、再び西区間について、現在に至るまでの流れを追っていく。本宮交差点以南へのバイパス延伸のほか、立体交差計画、高架道路と側道の計画にも触れたい。

第6回へ続く。