大戦略II(感想)_ユーザーを巻き込んだ優れた拡張性

『大戦略II』は1988年にシステムソフトから発売で、実際の兵器を扱ったSLG。戦場マップや戦闘シーンは似たようなイメージだが、ゲームシステムとしては前作の『現代大戦略』から大幅に刷新されている。

私が当時プレイしたのはPC-98の『大戦略IISP』というマイナーチェンジ版だった。

前作から大幅に刷新されたシステム

64☓64のHEXで構成されたマップ上を、ターン制で各陣営がユニットを動かして戦闘する仕様は前作と同様。各ユニットにはじゃんけんのように得手不得手があって、マップ上にユニットを配置して動かす様子は例えるなら軍人将棋のイメージが近い。

他にも細かい修正はいくつもあるが、前作からの主な変更点としては以下の3点が大きかった。

・陣営ごとに生産出来るユニットが異なる

・間接攻撃出来るユニットや軍艦など、ユニットの種類や数が増加

・戦闘が同時攻撃

発売当時はまだ冷戦時代となり、アメリカや崩壊前のソビエトが主な生産タイプとしてあり、他にはNATO、ワルシャワ条約機構、イスラエル、自衛隊などが選択可能、ドイツは統一前でイギリスやフランスは無い。

町に小さなプラモデル屋が残っていた時代に、箱イラストで見たことのあるような実際の兵器を駆使して、戦略を練るというのは格別の楽しみがあった。

ゲームの仕組みとしては先述したように軍人将棋のようなボードゲームが近いが、各戦闘で発生する面倒な計算は全てPCがやってくれるし、対戦相手が不在ならCPUとやれば良いから時間を気にせずプレイ出来るというのも魅力だった。

CPU対戦に物足りなくなり難易度を上げたければ、イスラエルや東諸国などの制約のある国で戦えば良いし、別売りのマップコレクションで戦場を増やすこともできた。

不要な要素を省いた研ぎ澄まされたUI

今となっては残念ながらゲームシステムに古さを感じさせるものの、無駄を省いた研ぎ澄まされたグラフィックには、現代のゲームにも劣らない魅力だと思う。

単純化されたマップはポップな印象で、ビルや木・山の描かれたどことなく親しみのある6角形の地形(HEX)グラフィックにはなんだか愛嬌さえある。

HEXに配置されたユニットは簡略化されたアイコンで表示され、同じ戦車でも自衛隊の74式、またはソビエトのT-72なのかが容易に判別可能なサイズだった。歩兵や補給車などは各陣営共通アイコンとなるが、陣営ごとに青赤緑黄と明確に色分けされているから機能的だ。

ユニット性能や戦況を数値化し、収入や軍隊価値などをグラフ化して可視化も出来る。戦闘シーンでは各ユニットごとにHEX上のアイコンよりも大きい別グラフィックが用意されており、数値化された各ユニットがランダム要素を混ぜながらする戦闘画面を含め数学的な美しさもある。

マウスの普及していない時代に、キーボードのみで操作するにあたってファンクションキーを利用するというのもなかなかのアイデアで、選択するHEXを移動させるテンキーを含め、慣れると手元を見なくてもストレス無く各ユニットを操作することで出来る。

さらに、ユニットを選択すると移動範囲以外のHEXをグレーアウトにさせたりと、とにかく無駄が無く使い勝手の良いUIが優れている。

以上のように、ポップな印象のマップやユニットアイコンと、理系っぽい無駄を排除した機能性を同居させた優れたバランスのゲームだったと思う。

後に、システムや操作性をアップデートした『キャンペーン版大戦略II』も発売されたが、色の組み合わせや無駄の無いグラフィックという点では『大戦略II』の方が好き。

マップとユニットのカスタマイズ

しかもゲーム雑誌の企画で、ユーザーが作成した『データコレクション』まで発売されて、ユニットが全部”犬”の犬戦略であったり、輸送部隊がチャリンコだったりとかなり遊び心溢れたデータ集まであった。

ゲームシステムから逸脱しない範囲内で、ユニットやマップを自作。さらにそれらを募集して選別し、拡張パックとして発売するというこれらのスキームはかなり先進的だったと思う。

メーカーがゲーム販売して終わりではなく、ユーザーが独自のカスタマイズして、それをまた他のユーザーが遊べるという仕組みには可能性の拡がりを感じさせるし、自分もゲームづくりに参加しているという感覚を味わえるから愛着も湧く。

余談だが、『Euro Truck Simulator 2』という2012年発売のゲームがあって、2023年にもなって拡張マップが発売されて続けているのだが、これはModによって様々なカスタマイズが可能で、ユーザーが独自のスタイルでプレイすることが出来るから寿命の長いゲームになっているのだと思う。

マイクラなどもそうだが、息の長いゲームにはModによるカスタマイズを許容しているというのも理由にあると思う。

読み物として楽しめた攻略本

今どきはゲームの攻略方法なんてWebで検索すれば簡単に入手出来るのだが、当時はわざわざ雑誌や攻略本を購入する必要があった。

最近の攻略本には攻略情報しか掲載されていない印象だが、当時は攻略と直接関係無い、4コママンガや著名人によるコラムなどの周辺情報が掲載されており、攻略以外の情報でも楽しめる本が多かった。要するにたかがゲームの攻略本にそれなりに金や工数をかけていたのだと思う。

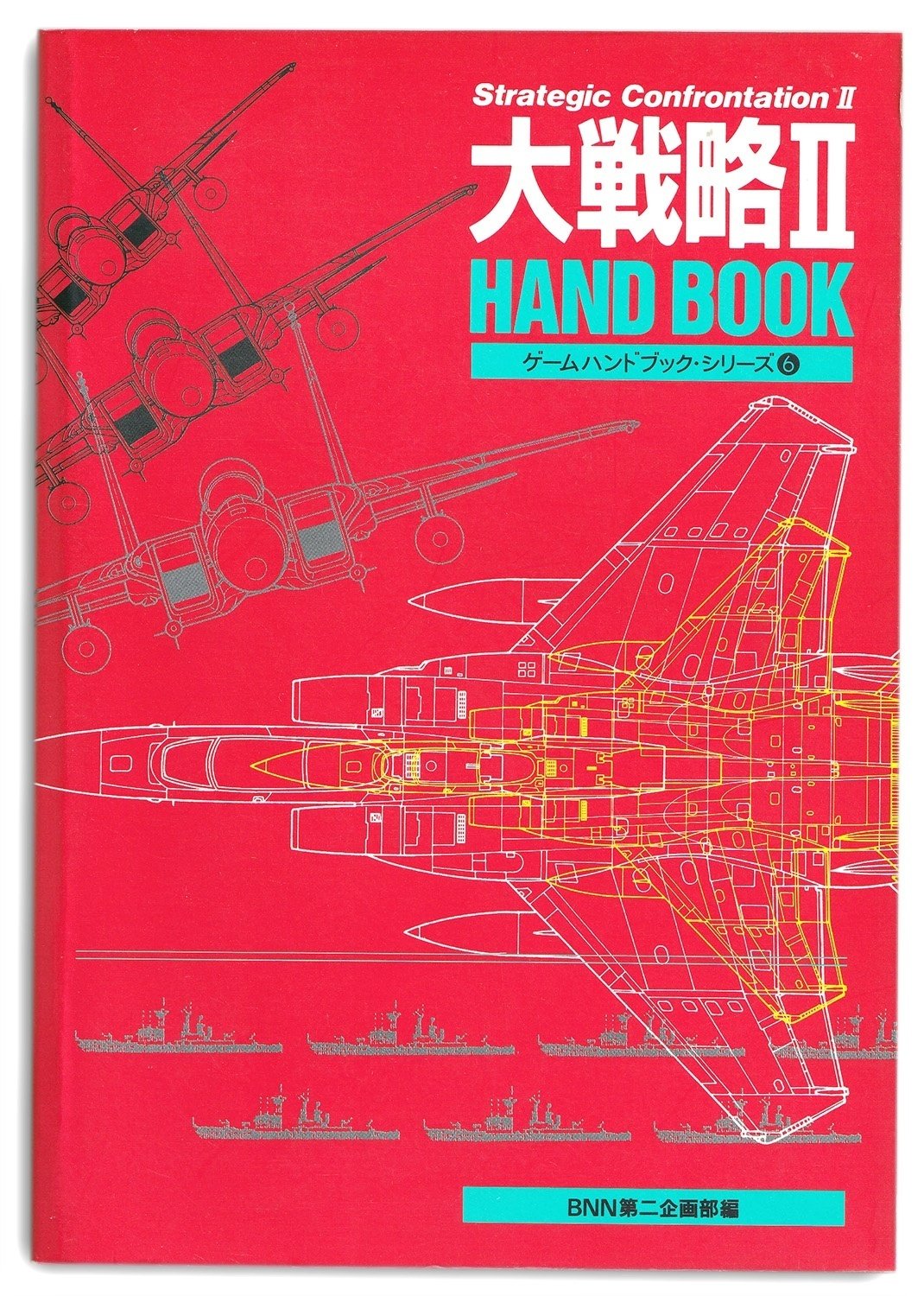

私の購入した『大戦略IIハンドブック』では、各兵器ごとの簡単な解説、精緻なイラストの他に、プレイヤーによるゲームの感想や攻略アドバイスなど、ほんとんどがしょうもない内容ではあるのだが、人間同士の対戦記などが掲載されているからゲーム本体をプレイしなくなってからも読み物として楽しめる。

表紙の紙質がマットな質感であったり、濃くて鮮やかな朱色の表紙も良い。