CARNIVAL(感想)_幸福の追いかけ方について

『CARNIVAL』は2004年5月14日に発売されたビジュアルノベルで、シナリオライターには瀬戸口廉也が関わっている。ブランドはS.M.Lから。

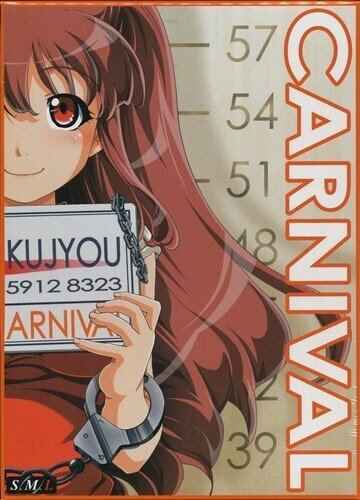

本作はポップなオレンジを基調にした明るい印象のパッケージやデモムービーからは想像しがたい暗いテーマの作品となっており、虐待やいじめ、陵辱シーンなどがある。

花火や夏祭りのシーンが強く印象に残る作品のため、蝉の鳴き声なんかをBGMにしながら夏の終わりなんかにプレイすると、この作品の世界に浸りやすい。

以下、ネタバレを含む感想などを。

異なる視点から見える同じ風景

本作は第一部「CARNIVAL」、第二部「MONTE-CRISTO」、第三部「TRAUMEREI」と三部構成になっており、同じ物語が違う人物の視点から進行する。

まず第一部「CARNIVAL」では主に木村学の視点での子ども~高校時代まで。

学は読書好きで子どもの頃から聡明だった。かつて母から暴力を振るわれていたが、高台から転落して死亡していること、本作のヒロイン九条理紗とは幼少期からの知り合いでお互いに好意を抱いていたこと。また、おぼろげな記憶として、かつて自分を助けてくれた武という友人がいたと思ったら、後半に武は学自身のつくりだした存在であったことなどが語られる。

第二部「MONTE-CRISTO」では武の視点で進行する。母を転落死させ、理紗を犯し、三沢先輩を殺すまでの内幕が語られ、第三部「TRAUMEREI」では理紗の視点で進行し、幼少期から自分の感情を偽って生きてきた苦悩が語られる。

婦人警官と、志村姉妹への陵辱シーンのせいで物語が少し煩雑になってしまっているが、親からの虐待を受けている学と理紗が、罪を犯しながらも不条理な人生を模索していく物語となっており、テーマとしてはかなり暗くて興味深い。

また、学によるクセのある言い回しが軽薄で、しかも残虐な行動を取るため、読み進むのに苦痛な箇所もあるのだが、本作の7年後について書かれている小説も含めて読むと、学の抱えている苦悩に共感できるところが見えてきて少し見え方が変わってくる。

本作ではインターフェイスやパッケージなどのデザインに、明るくポジティブな印象を抱かせるオレンジが多用されているため、明るい美少女ゲームを想像させる。

事前情報のないままプレイした発売当時は暗いテーマにショックを受けたが、このギャップも狙いのひとつだったのだろう。これを「視覚的に入る情報からのみでイメージすると見誤ることになる」というメッセージングと捉えるならば、常に自分の感情を偽って明るく振る舞って生きてきた九条理紗の存在は象徴的で、パッケージに起用したのもそういうことだろう。

幸福のかたちについて

精神崩壊するほどの不幸の底へ落ちていく学と理紗だが、子ども時代に宮沢賢治『グスコーブドリの伝記』を引用して、幸福について語るシーンがある。

「幸福ってなに?」

<中略>

「ガラクタ」

「えー、幸福はガラクタなの?」

「気に入らなかったら、違うのもある」

「なに」

「ほら、マンガとかでさあ、馬の頭に釣り竿つけて、先っぽにニンジンつるすでしょ。馬はそれを追いかけてずっと走るって」

学は幸福を「ガラクタ」または「ニンジン」と答えている。抽象的な表現のため以下、私なりに解釈してみる。

幸福は手に入れられたとしても、やがてその幸福に慣れてしまう。実感し続けることが困難なので、満足出来ずに次の幸福を追い求めたくなるため、「追い求めることに意味は無い」と言っていると考えた。

また、幸福は手に入れるまでの過程を楽しむものという意味も含んでいるとも考えられる。

この回答から、聡明で知識の豊富な学は、母から暴力を振るわれ続けている家庭や、他に助けてくれる人の不在な環境のために、幸福になることをどこか諦めていることが滲みでてしまっている。

一方、理紗は「幸福になれない」などとは考えていないのか、学の回答に腑に落ちていない様子で、その考え方はこの先もずっと変わらない。

しかし、一度だけ諦めてしまうシーンがあって、二人で逃げることを決めた直後に衝動的に自殺を試みることになる。嘘を重ね続けて家族や友人との関係性を保ってきたのに、日常が壊れてしまったことに嫌気が差したことが原因と思われる。

九条理紗ENDでの2人の関係性について

学と理紗は、幼少期に出逢った頃からお互いに好意を寄せていたわけだが、2人の関係性についても考えてみる。

まず、二人はそれぞれの親から暴力・性的虐待を受けており、親からの愛情に飢えている境遇が似ていた。そんな辛い状況にあることを直接伝えあったわけではないが、同じような心の闇をお互いの雰囲気から感じ取って、好意を持ったのだと思われる。

二人で九条家から逃走した後の会話でもこうある。

「一緒にいられないの?」

「うん、それに一緒にいるべきでもないと思う。学は理紗の父親にはなれないし、理紗は学の母親にはなれない」

「生きていくのって、苦しいんだね」

「うん」

二人はお互いの抱える苦しさまでは分かり合えたかもしれないが、渇望している親からの愛情は決して手に入らないことを確かめ合う。

そして、学としては理紗を置いていくつもりだったが、精神的に限界のきていた理紗は学にすがりつく。その様子は愛情表現というより依存のようだ。

二人の立場が似ているようで違うのは、学が母の虐待と三沢の暴力に自ら抗ったのに対して、理紗は父親の性的虐待に対して抵抗できず、教会へ行くなどしてずっと他者に救いを求めていたことだ。

武の存在を認めた学は、母と三沢を殺した罪を背負って生きていくことになるのだが、自分の幸福を求めることより「理紗の救済」を優先することを決意した学による「理紗が望むなら、僕は人をやめて、神にでもなんでもなろう。」という第一部のラストは美しい。これも愛のカタチ。

刹那的にニンジンを追いかける、渡会泉END

渡会泉のエピソードは、理紗ENDと対称的になっている。

理紗は家族の関係性を壊すことを恐れ、嘘を重ねて自分を偽って生きてきた。また最終的に理紗は学の罪を許容したというよりも、学に付き従うことを優先させた結果、仕方のないことと判断した印象だ。

それに対して、泉は学に好意を持っていることをはっきりと口にしている。また、学の罪を許容した上で一緒に逃走することを決めており、家族との関係を電話1本の連絡で断ち切る判断を自らしている。

理紗の考え方のわかるキリスト教への解釈がある。

自分で善悪を決めるのが怖い人には必要なんじゃないかしら。とりあえず、私には神様は必要ないと思うし、神様の赦しなんかいらない

エンディングでの学のスタンスも理紗ENDとは異なっており、理紗ENDでは犯した罪を背負って生きていく覚悟を感じられるが、泉ENDでは過去を切り捨て、二人で幸福を目指す新たなスタートを切っている。

つまり、学はニンジンを追い求め続けることを選択したわけだが、こんな生活にもやがて終わりの来るのは分かりきったことだった。

いずれ終わりが来ることを予見しながら、「ずっと一緒にいるよ」と言葉にするこのエンディングも美しい。

この先に訪れるであろう不幸までは描かずに、二人の関係性の美しいところで終える渡会泉ENDには余韻がある。

-----------------------------------

17年振りくらいにプレイしてみたのだが、ほとんど内容を覚えていないこともあって当時とはだいぶ印象が異なった。似たようなテーマの作品は多々あるが、これほどよく出来た作品には滅多に出会えない。