荒木経惟探究 『東京は、秋』レビュー

僕は荒木経惟で写真に出会ったから、荒木関連の本や写真集があればすぐに買ってしまう悪癖がある。荒木は出版物を大量に出しているのでだいたいは安く手に入る。とんでもなく高額な写真集もあるにはあるけれど、1万円以内のものが多い。それに荒木の写真集は写真をたくさん見せてくれる。値段以上のオトク感がある。

そして、それなりに写真集も買ったしただ見るだけではもったいないため、レビューを書いてみようと思い立った。僕自身も写真を撮っているし、「写真に生きる」ということを心に誓った。大先輩である荒木経惟を研究し尽くすことが、僕の「写真への旅」の道標になるに違いないと確信している。

『東京は、秋』は、僕が最初に買った荒木経惟の写真集である。写真を本気で学んでみようと思ってから、どういうわけか名前くらいしか知らなかった荒木の写真集から学ぼうと思った。ふつう、スナップしかやっていない人が写真を学びたくなったらまずは森山大道に行くだろう。それか、SNSで人気な人の写真をひたすら漁ってインプットを増やしていく。写真の教科書がたくさん出版されているので、それらを買って勉強する人もいるだろう。

僕が持っている『東京は、秋』は、オリジナルの1984年版ではなく改訂版である1992年版だ。1992年版のほうが1ページ1枚で写真を載せているので、写真が見開きで分割されているオリジナル版より見やすい。1992年ということは、妻・陽子さんが亡くなった後に出版された写真集だ。荒木と陽子さんの会話文と荒木のあとがきには時の痛みが刻まれている。

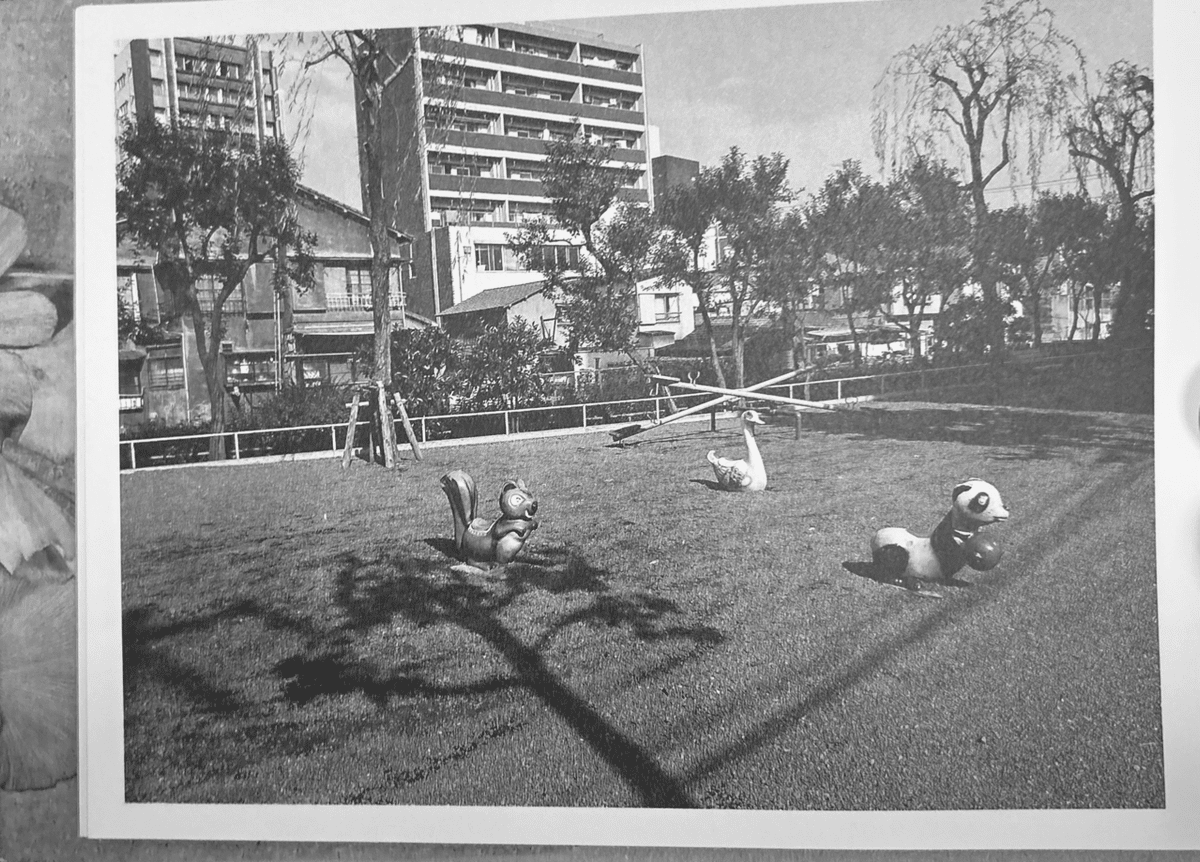

『東京は、秋』は、荒木が9年勤めた電通を退社した後、1年かけて東京中を三脚に据えたPENTAX67を担いで歩き回り撮影した記録の写真集である。この写真集の下地になっているのは、フランスの写真家・ウジェーヌ・アッジェである。アッジェはパリの誰もいない風景を撮り続けた写真家だ。しかし、アッジェは主体的にパリの風景を写真に残そうとしたわけではなく、画家のための資料としてパリの風景を撮っていた。だからアッジェの写真には人がほとんど写っていない。

人が写っていない空っぽの風景写真には、ブツのディテールだけが写る。思想家のヴァルター・ベンヤミンは、アッジェの空っぽなパリの風景写真を見て、「人々はアウラの喪失を経験した」と表現した。アウラ(一回性)を持つ物(あるいは人)が写っていないということは、何も表現していない=何も無いはずなのに、写真が存在しているという不気味な状況。アッジェの写真からは意味が全く見出だせない。だからホラー写真よりも恐ろしく見える。写真には、意味や解釈を加えなければ表現たり得ないという呪いがある。「わからない写真」という言葉があるが、それは間違いであり、写真は本質的に「わからない」ものである。その本質ゆえに写真表現は何度もアッジェに回帰しようとする性質を持つ。

アッジェの写真からアッジェの存在を感じないのと同様に、荒木の写真からも荒木の存在を感じない。もっと言えば、彼らの写真の中には<私>も<あなた>も存在しない。ただ、時の廃墟だけがそこに写っている。「かつてあったもの」は「既に無い」。写真には抜け殻となったブツだけが写っている。

荒木はジャンルを問わず同じような写真を何度も何度も撮る。それは写真から<私>を消していく作業であり、感情も精神も全て消し去ってゆく。写真的現実には、人間性も体温も感じない、ブツとなった被写体が無様に転がっていることのほうがアクチュアリティがある。『東京は、秋』を見ると、やはり同じような街の写真が連続している。見ているほうが飽きてしまうほどで、「無」に近づいていく感覚になる。<私>も無、<あなた>も無。全ては無である。それが写真の本質だ。

それでも荒木は「センチメンタル」や「私情」や「物語(ドラマ)」という言葉を使う。それは、我々は写真を見るとき、どうしても意味や解釈を与えてしまうからである。おそらく荒木は写真を全く信じていない。全ては「無」であるということを認識した上で、情を喚起させる言葉を使用して我々を惑わせてくる。もし、荒木の写真を見て感情的になったのならば、それは荒木の術中に嵌まったということである。『東京は、秋』には荒木と妻・陽子さんとの和気藹々とした会話が写真と一緒に掲載されている。だから、見る側は写真の中に何かがあるように錯覚するが、実際には何も無い。写真の「ストーリーテリング」というものは、単なる幻想にすぎないことを荒木は提示している。無に近づくほど、写真はリアルになる。『東京は、秋』は、写真を知り尽くした荒木だからこそできる「無」の表現なのだ。