古今集 巻第七 賀歌 357番

内侍のかみ(ないしのかみ)の、右大将藤原朝臣の四十(よそぢ)の賀しける時に、四季の絵かけるうしろの屛風にかきたりけるうた

そせい法し

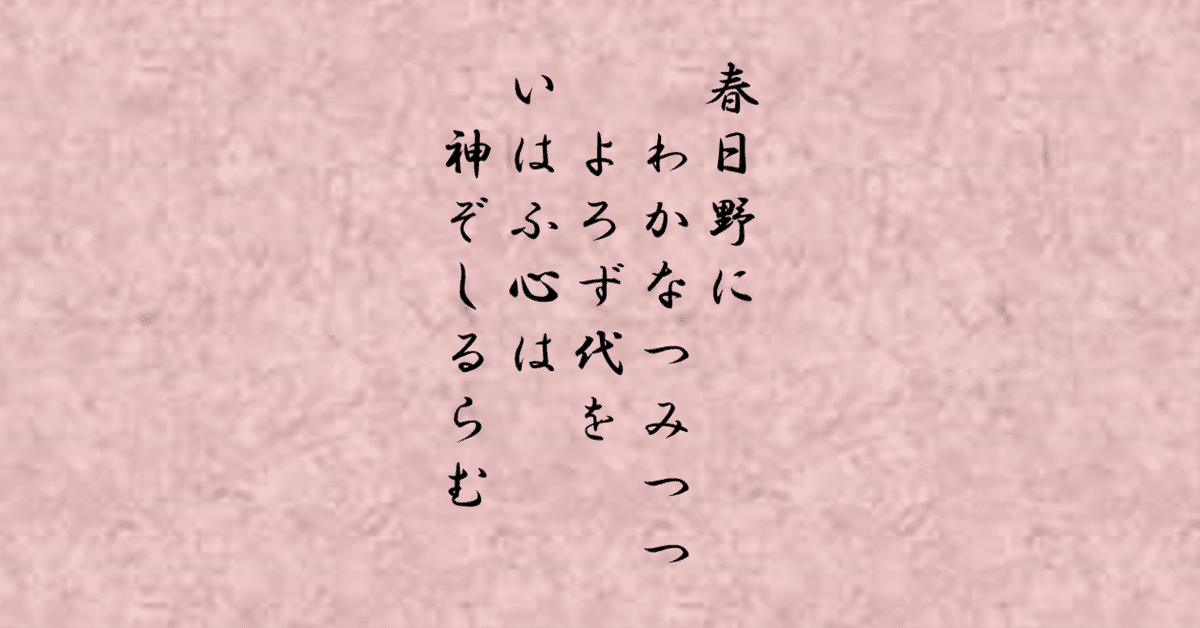

春日野にわかなつみつつよろず代をいはふ心は神ぞしるらむ

尚侍(ないしのかみ)の藤原満子が、兄の右大将藤原定国の四十の祝賀をした時に、四季の絵を描いた主役の後ろの屏風に書いた歌

素性法師

春日野の若菜を摘みながら、万代のご長寿を祝う気持ちは神さまもご存知でしょう

奈良の春日野での春の若菜摘みは和歌ではお決まりごとですし、藤原氏の氏神は春日大社(武甕槌命)なので、春の絵もそれを連想するものだったのでしょう。瑞々しい若菜の生命力を得て、永遠の神に見守られれば長生きできそうですが、この四十の賀の翌年(906)に定国は亡くなります。

数年前、定国は菅原道真を陥れて(901)太宰府へ送りました。道真は太宰府でそのまま亡くなります(903)。怨霊の話しが出始めるのは20年ほど後に醍醐天皇の皇太子保明親王が亡くなって(923)からですが、さかのぼって定国も道真の怨霊に呪われたと考えられただろうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!