Rancho Los Amigos 方式が使用できる低歩行速度の限界 ~歩行分析が苦手になる理由①~

いきなりですが

下の写真をご覧下さい。

この写真は左から順番に時系列に並んでいます。この方の三枚目の写真における左下肢の歩行周期は次のどれでしょうか?(用語の定義はRancho Los Amigos方式による)

①立脚中期 ②立脚終期 ③前遊脚期

立脚終期開始の定義は

「観察肢の踵が離れたタイミング」です。

あーこれは②だろうと思われた方もいたかと思います。

実際に私が院内で勉強会を行うと8割方②と答えます。学会発表した際も会場の前にいた方はほとんどが②でうなずいてくれていました。

しかし実は二枚目の写真の時点で

「対側下肢の接地」が生じています。

つまり二枚目も三枚目も

①立脚中期 ②立脚終期 ③前遊脚期

???

となった方は是非読んでみてください。

今回はこの現象ついて、タイトルにあるようにRancho Los Amigos方式の限界について述べていきます。

【はじめに】

理学療法士は観察による歩行分析を行うことが多いと思います。症例発表などでは矢状面からビデオ撮影しコマ送り画像でどの相にどんなイベント(異常)が起こったかを記述したことがあるかと思います。

おそらくこの相分類はRancho Los Amigosの8相分類やいわゆる従来式の分類でされることが多いと思います。私が所属する病院・支部での症例検討会や学生さんのサマリー発表ではこのRancho Los Amigos方式の使用頻度は90%を超えています。

ただ、私は大畑先生が著書:歩行再建で指摘しているように「このような分類は運動の特徴を理解しにくくする可能性がある」ため以下4相の分類で行うべきと考えます。

参考 大畑 光司:歩行再建 歩行の理解とトレーニング,三輪書店,pp35,2017.

なぜそう思うのかを以下に「さも研究サマリーかのように」述べていきます。

【経験から仮説へ】

おそらく多くの人が片麻痺患者や高齢者の歩行分析を行う際に何か違和感や難しさを感じているはずです。また、当院所属職員の院内症例検討会や学生のサマリー発表では95%以上の人が前遊脚期を立脚終期と誤って定義つけていました。

なぜこのようなミスが生じるのか?私はこの現象の原因はRancho Los Amigos方式の立脚終期の定義にあると感じていました。なぜなら冒頭のような「あれ?このタイミングなんて言ったら良いの?」ってことが起こるからです。

【定義とRancho Los Amigos方式について】

立脚終期・前遊脚期の定義は以下の通りです。

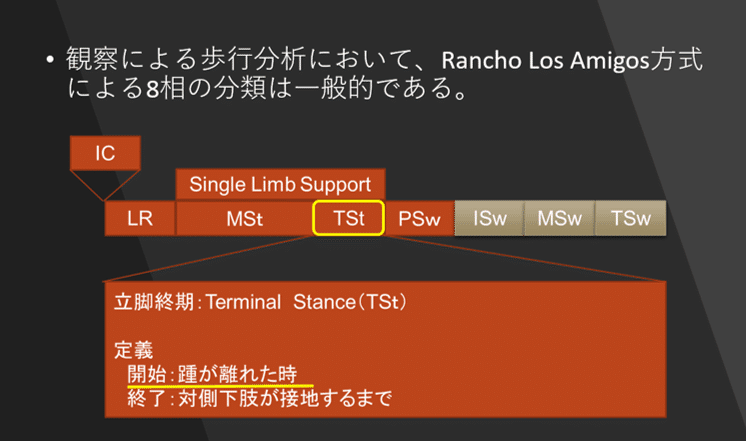

立脚終期:Terminal Stance:TSt

始まり:踵離れ 終わり:対側下肢のIC

前遊脚期:Pre Swing:PSw

始まり:対側下肢のIC 終わり:つま先離れ

【疑問】

私の上司が痛風で歩幅を狭く歩いていた際に、単脚支持期で踵離れがおきないなという現象を目撃しました。

これは片麻痺者や高齢者の歩行でもそうなのですが、歩幅が狭くなると単脚支持期に踵離れが起きなくなります。

もちろん歩行速度が低下すると歩幅は狭くなります。

そこでどのくらい歩行速度が遅いと、健常成人でも踵離れがみられなくなるのか?を調査してみました。

【調査:対象】

・ボランティアの健常男性成人10名(年齢:21-31歳、170.4±6.2cm、体重65.2±3.8kg)

・3ヶ月以内に整形外科疾患がないこと

・腰~下肢に手術既往がないこと

【調査:方法】

・トレッドミルを矢状面からビデオ撮影し歩行させた

・movie makerを用いて30Hzコマ送りにし観察した

・速度は0.6、0.9、1.2、1.5、1.8、2.1km/hと徐々に増加させた

・1つの歩行速度で最初の30秒は慣らすために練習させた

【結果】

・0.6km/hでは踵離れが100%前遊脚期(両脚支持期)に生じていた。

・2.1km/hでは踵離れが100%単脚支持期に生じていた。

【考察】

1.結果のまとめ

健常成人でも歩行速度が遅くなると歩幅は低下し、踵離れのタイミングが遅くなります。そして本来起こるべき単脚支持期ではなく両脚支持期(前遊脚期)に生じるようになります。Rancho Los Amigos方式では混乱が生じるでしょう。

2.単脚支持期と両脚支持期の特徴

そもそも単脚支持期と両脚支持期は機能的役割が全然違います。

参考 加藤:Rancho Los Amigos方式が使用出来る低歩行速度の限界-どの速度まで単脚支持期に踵離れが生じるか-,第23回日本基礎理学療法学会学術集会,2018,京都テルサ.

【まとめ】

結局、何が言いたいかと言うと、4相分類で行った方がみんな混乱しなくてよいということです。

Rancho Los Amigos方式は従来式の弱点を補える万能な分類のため、使うといいよという養成校が多いです。一方で、ただそれを盲信しすぎると、前述のように立脚終期と前遊脚期の区別がつかない人が多いです。

ちなみに歩行のパイオニア達は論文の中で立脚終期や遊脚期について細分類はしていません。実質的な意味がないことを知っているからです。ここで1つ問題なのは、トップレベルの研究内容が末端にはゆがんで伝えられることであります。誰が不利益を被るのかを考える必要があります。

また、今回の結果で得られたように遅く歩くと健常成人でも踵離れが消失します。もちろん筋力が低下するわけではありません。その歩行速度に合わせた「正常な動き」があるということはとても興味深いですし、常に教科書の正常な運動学的パラメータ(関節角度や筋活動タイミング)に合わせることが正解とは思えません。

こういった考え方を知ることで、歩行分析が苦手な人に少しでもその苦手意識を克服してもらえたらと思います。

(2375字 スライド10枚)