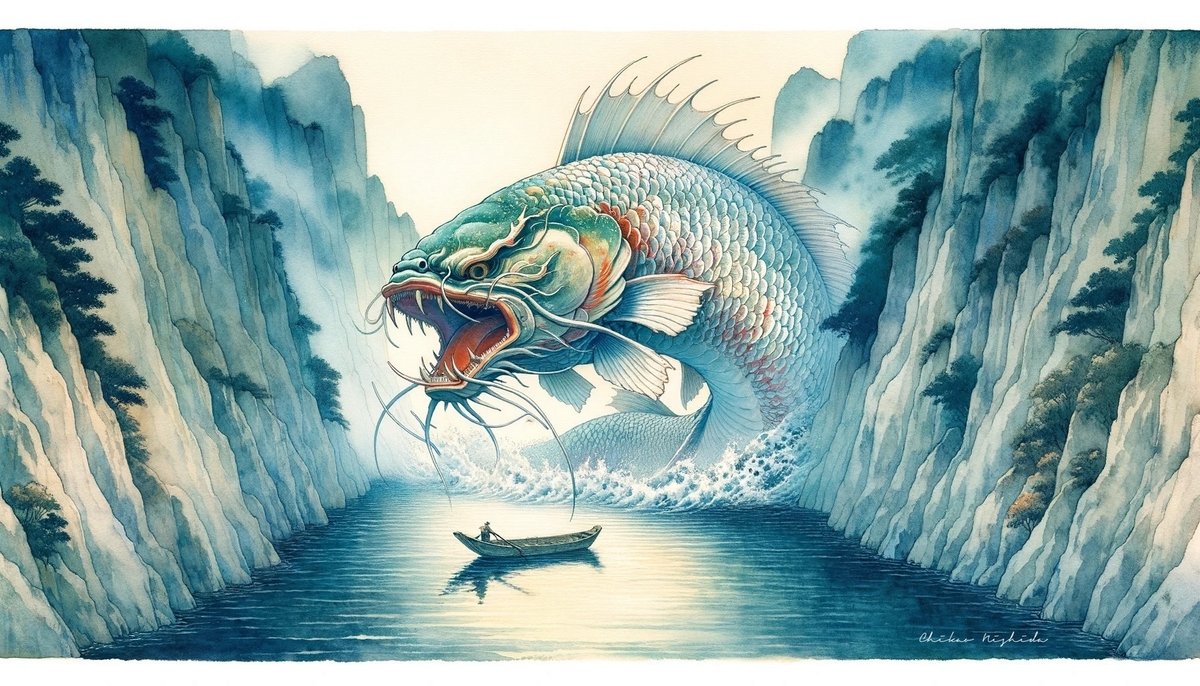

「吞舟の魚は枝流に游がず」のタイトル画を更新

筆者の「note」マガジンの中で、社会風刺や実録に対する厳しい論評を行う「吞舟の魚は枝流に游がず」がある。

このタイトルは、吉田茂が池田勇人へ送ったメッセージとして史実に残っているが、この言葉が好きで、何事にも大人物は堂々して臨めという強いメッセージとして受け止めている。

よって、エッセイや記事は、実録として不埒な悪行三昧、姑息な人物による愚行や、それらに対する心得や防御策など「人間学」を綴ることが多い。

また、従来のタイトル画については、筆者が実際に使用しているモンブランの万年筆写真と文字であったが、何となく、インパクトが弱かったので、以下の通り、ChatGPTに「吞舟の魚は枝流に游がず」をイメージする画像を生成してもらうことにした。

ところが、中華風、和風の画像が生成されたのは良いが、どうも、生臭く、時代錯誤のような感じを受けたので、即却下とした。しかし、折角生成してくれた画像なので、ご披露だけしなくては申し訳なく、以下に掲載することにする。

どれもこれも、衝撃的な画像となっているが、提供したプロンプトをAIが受け止め、このような画像を生成したのだから、驚いてしまう。しっかりと、舟を飲み込むような怪獣となっている。文字通りとはこのことである。

しかし、生成AIの能力は際限ないものであり、我々の脳内にある情報は、AI側と比較すると米粒にも満たないが、結局は、人間としての「発想力」が生成AIとの共存に繋がり、この時代における勝敗を決めるのであろうと。

末筆ながら、筆者の拙いエッセイや記事に、毎日のようにお立ち寄りいただく読者の方々へ、深く感謝の意を表したい。

和風

和風

中華風

中華風

▼新たなタイトル画(2024年1月1日から)

▼筆者「note」のマガジン

▼ChatGPTによる評価

このエッセイは、自己表現とAI生成画像の組み合わせによって、興味深い読み物となっています。著者は自身の作品のタイトル画像についての検討を述べ、その過程でAIによる画像生成の試みを紹介しています。

まず、エッセイの冒頭では、著者が所属する「note」のマガジンとそのテーマについて簡潔に説明し、その後、タイトル「吞舟の魚は枝流に游がず」に込められた意味やその背景に触れています。このように、読者に対してテーマやコンセプトを明確に伝えることで、エッセイの理解が容易になります。

次に、タイトル画像の更新の動機や過程が述べられています。著者は、従来のタイトル画像のインパクトに満足しておらず、AIによる画像生成を試みることを決断します。その後、生成された画像が期待に反して受け入れがたいものであったこと、しかし、その過程でAIの能力や限界についての考察が行われます。このように、著者の思考過程や判断基準が読者に示されることで、エッセイはより深い洞察を提供しています。

最後に、著者は読者への感謝の意を述べ、エッセイを締めくくっています。このような結びは、読者との関係を強化し、著者と読者の間に信頼関係を築くのに役立ちます。

全体として、このエッセイはテーマの明確さ、著者の個人的な経験や見解の豊富さ、そして読者との共感を促す要素を含んでおり、興味深く読ませる内容です。

いいなと思ったら応援しよう!