「石敢當(いしがんとう)」— 結界の先に見える心の構造

風習に通底する「集合無意識」を読み解く

沖縄の街を歩くと、街角や家の塀に「石敢當(いしがんとう)」と刻まれた石碑を見かけることがある。この不思議な石は、魔除けの役割を果たし、邪悪なものを封じるとされている。石敢當は中国由来の風習だが、その背景をユングの「集合無意識」や象徴の観点から紐解くことで、人類共通の心の構造が見えてくる。

1. 石敢當とは何か— その起源と役割

石敢當とは、家や道の突き当たり、三叉路などに設置される石碑で、沖縄のみならず中国や台湾、東南アジアの一部にも同様のものが存在する。風水の概念によると、邪気(沖縄ではマジムンと呼ばれる)が直線的に進む習性を持ち、T字路などではそのまま家に入り込むと考えられている。その進行を防ぐために「石敢當」が設置され、悪霊を封じる役割を果たしているのだ。

人間の心の奥深くには、秩序と混沌を区別し、未知の恐れに対処しようとする心理的メカニズムが存在する。

スイスの精神分析家、カール・グスタフ・ユングは、こうした象徴的な防御装置を「集合無意識」に根ざした「元型」として捉えた。

2. ユングの集合無意識と石敢當の象徴的意味

ユングは、集合無意識とは人類が共通して持つ無意識の深層部分であり、そこには文化や時代を超えて存在する「元型」があるとした。石敢當のような魔除けの習慣は、恐れや不安といった普遍的な心理が象徴的に表現されたものと解釈できる。

石敢當は、「結界」という概念を視覚的に具現化したものであり、それはユングの「自己(Self)」の防衛機制としての側面を持っている。すなわち、自己の境界を侵害しようとする外部からの脅威に対し、象徴的に防御壁を築く行為の表れなのだ。

例えば、ユングは古代のシンボルに「円」や「方形」が多く見られることに注目し、それらが心の安定をもたらす要素として機能していると説いた。石敢當の形状も円と方形を巧みに生かしているため、安定と守護を象徴し、無意識の中にある「安心の原型」を体現しているのかもしれない。

3. 世界に広がる魔除けの象徴— 類似する文化的事例

石敢當に類する魔除けの風習は、世界中の文化に存在する。これらの共通点を探ることで、人間の普遍的な心理的防衛の傾向を浮かび上がらせることができる。

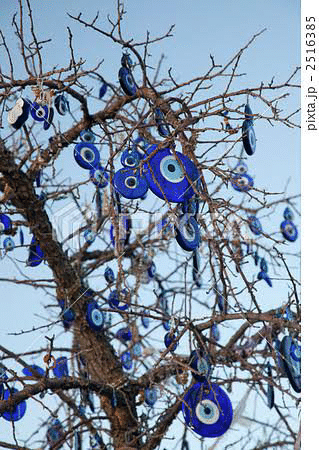

• ヨーロッパの「邪視避け(ナザール・ボンジュウ)」

トルコやギリシャでは、「邪視(Evil Eye)」を避けるために、青い目玉の形をしたお守りが用いられる。これは他者の嫉妬や悪意を跳ね返す役割を担い、石敢當と同様に「悪しき力の進行を止める」という共通の機能を持つ。

• 中国の「八卦鏡」

風水において、家の玄関に掛けられる八卦鏡は、悪い気を反射し、家の平和を守るためのものだ。石敢當と同様に、邪気が家の中に侵入するのを防ぐ結界的な役割を果たしている。

• 日本の「注連縄」や「鳥居」

神社に設置される鳥居や、家の入口に飾られる注連縄も、聖なる空間を守る結界としての機能を持つ。石敢當と異なり、宗教的な要素が強いが、その本質は「境界の保護」にあるといえる。

これらの風習は、いずれも「見えないものへの畏れ」に対する防衛策であり、文化を超えて共通する人間の心の動きであることがわかる。

4. 石敢當にみる現代人の心— 境界と自己の確立

現代においても、私たちは目に見えぬ「悪しき力」に対して無意識のうちに結界を張ることがある。職場や家庭、人間関係におけるストレスや対人トラブルは、現代社会の「邪気」とも言えるだろう。

石敢當は、そうした目に見えない不安や恐れに対し、私たちが無意識に求める「守られた場所」の象徴となる。心理学的に見れば、自己の境界を守るために、目に見える形で「象徴化」することが心の安定に繋がるのだ。

石敢當の前に立ったとき、そこに込められた祈りや安心への願望を感じ取ることができるなら、それは現代社会における私たち自身の「心の結界」となるだろう。

今、この象徴の意味をあらためて考えることで、私たちは自身の内なる境界をどのように守るのか、そのヒントを得ることができるのかもしれない。

あなたにとっての「石敢當」は何ですか?