佐倉里山大学 第2回講義

2024年7月14日、佐倉里山大学の二日目。

32名の受講生を5つのグループに分けて班長、副班長を選びましたが、なんとすべてのグループで班長は女性!女性が積極的です。

以下、全部の内容はとてもお伝えできませんが、講義の内容を一部を紹介します。なお、紙幅の関係で講義のエッセンスを伝えるために、内容を変更、編集しているところもあり、文責は私にあります。

里山大学の意義、目的などについては前回の記事をご覧ください。

講師は前回に続いて東京情報大学名誉教授の原副学長。

原講師は「ここは大学なので講義をします。高校の授業ではないので、すべて(正解が分かっていることを)教えてもらえるものではなく、講義をきっかけに自分で調べていく姿勢が大事。」と言います。

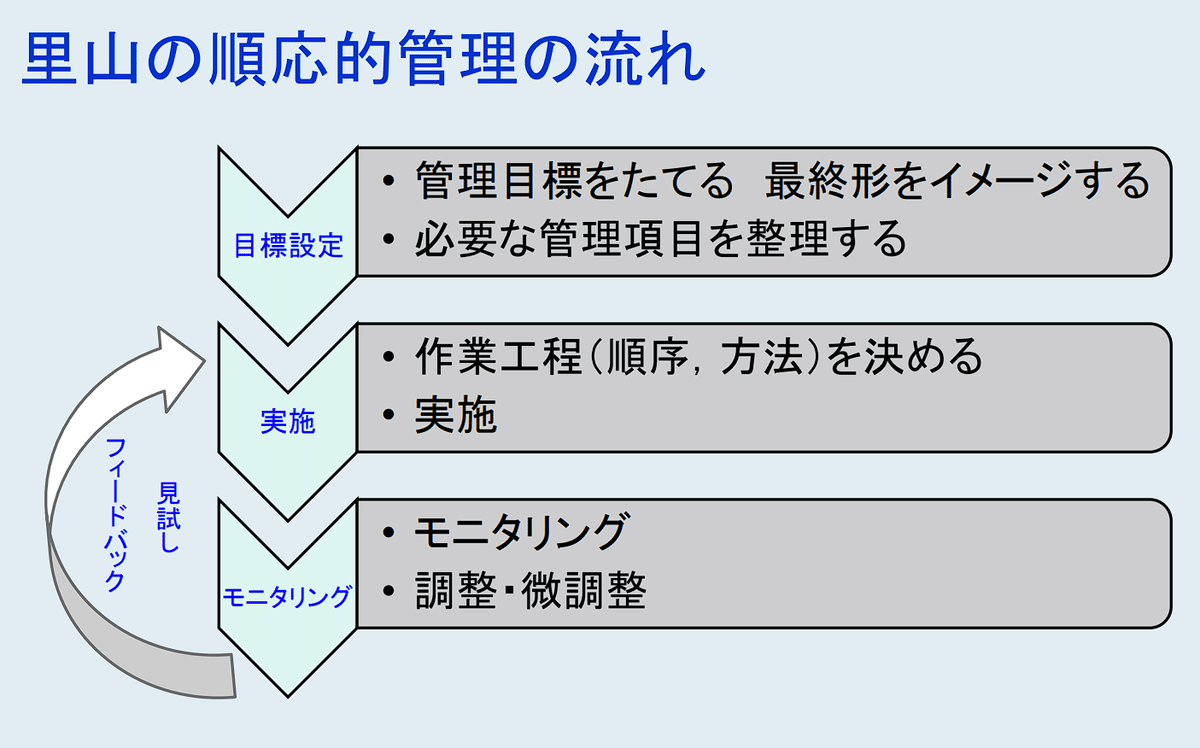

以下、順序は逆になりますが、講義の後半、里山の順応的管理についてから始めます。

・里山は人の手で中程度に攪乱されている。

・植生の遷移の最終的な平衡状態である極相よりも中程度に攪乱された環境で生物多様性は高くなる。

(注)生物多様性は講義前半の内容、後述。

・里山管理の目標は、極相林への遷移を止めて半自然林の状態を維持し、生物多様性の豊かな里山を保全すること。

・ただし、自然は多数の要素が複雑に絡み合う、不確実性の高いシステム、複雑系。管理方法に(どんな環境においても通用する)正解はない。

・管理目標(未来のあるべき姿)を定めて、そこからその未来像を実現するための道筋、対応策を考える-バックキャストする。

・管理の計画や手法は仮説であって、その有効性はモニタリングによってのみ確かめられる。

・やってダメならやり方を見直す。里山のように生業を通して長い時間、手をかけてきたできた自然は、先人の「見試し(みためし)」の集大成。

・生物多様性の豊かな里山を次世代につなげていくのが我々の役目。

講義の前半は、生物多様性の(保全の)必要性、重要性について。

・「ただ、生物が好きだから、生物を守ろうと言っているわけではない。」人は、生物多様性のめぐみ(生態系サービス:補記を参照)を享受して生きている。

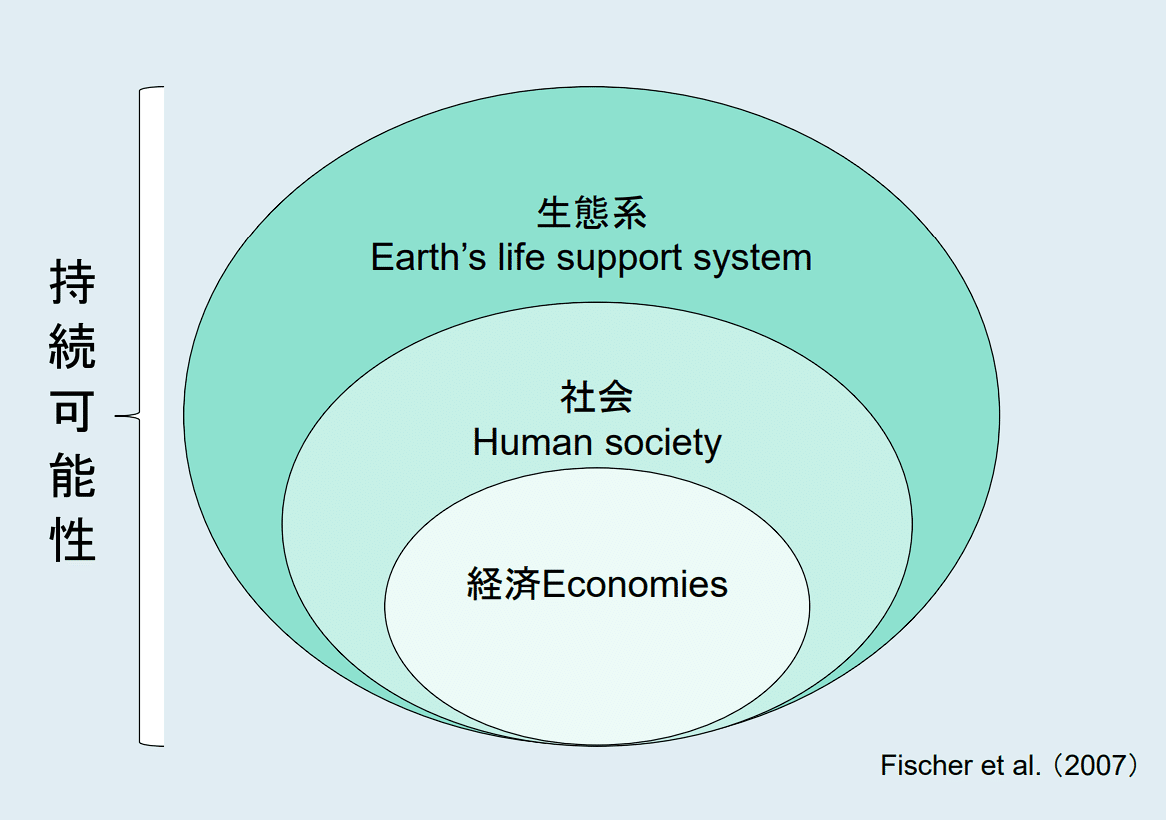

・持続可能な生態系があってこそ、社会が持続可能となり、経済を持続的に回していける。

送粉サービスの経済価値 ・日本の耕種農業産出額(約5兆7,000億円)の 8.3%(約4700億円) とされるが、そのうち70%(約3,300億円) を 野生送粉者が提供している。

2015年度ノーベル医学生理学賞を受賞した大村智らは、イベルメクチン(寄生虫病の治療薬)を 細菌(放線菌)から抽出した 。また、マラリアの治療薬となる化学物質は、ヨモギ属のクソニンジンの抽出物から発見されている。

・気候変動対策と生物多様性保全は持続可能な社会、経済発展にとって必要な車の両輪。

地球温暖化が第6の大量絶滅期を今、引き起こしている。

熱帯雨林の開発などが急激な気候変動を招いている。

・生物多様性(Biodiversity)についてはそのバラエティさではなく変異性(variability)、変わりうる力が大事。

(注)私にとっても目が鱗でした。ピンとこない方は補記をご覧ください。

そして原講師から熱いメッセージがありました。

・「千葉県では 2008 年に 生物多様性ちば県戦略を策定、以降、流山市から始まっていくつかの市が、生物多様性の地域戦略を策定している。

佐倉市には気候変動適応計画があるが、生物多様性の地域戦略についてはまだない。みなさんで声をあげましょう!」

私も数年前、グリーンセイバーの資格のために勉強をしましたが、よい復習・アップデートの機会となりました。

詳しく知りたくなったら、来年度に受講してくださいね。

いよいよ次回(9月)からは実習もスタートします。

受講生の中にも佐倉里山自然公園に行ったことがないという方もいるので、現地を見てもらうことで里山大学がより身近なものになればいいです。

補記

1.生物多様性について変異性が本質であることは次の説明が分かりやすいかと思います。

もとは一つの細胞か ら出発したといわれる生物が進化し、今日では様々な姿・形、生活様式をみせている。このような生物の間にみられる変異性を総合的に指す概念であり、現在の 生物がみせる空間的な広がりや変化のみならず、生命の進化・絶滅という時間軸上のダイナミックな変化を包含する幅広い概念。

個人的な解釈になりますが、生物多様性は現在の様々な生物が織りなすバラエティさだけでとらえるのではなく、時間軸で見たときのつながり・変化する力も含んで捉えるべきだということだと思います。

それは、ひとつには、環境の変化への対応力があるかどうか、システムとしての安定性の強弱から生物多様性を捉えることでしょう。

また、今、ある生物が絶滅することは、将来、その生物自身が進化したかもしれない可能性が失われること。他の生物との相互作用でその進化に影響を及ぼしたかもしれない可能性が失われること。

そして、それらがもたらしたであろう生態系サービスを失うこと-こうした広範な機会損失をも意識すべきと言ったら大袈裟でしょうか。

2.生態系サービスとは、

・供給サービス

食料、燃料、木材や薬品などの人間の生活に必要な資源の供給。

・調整サービス

気候の緩和、洪水防止、水の浄化など環境の制御。

・文化的サービス

野外レクリエーションの機会。豊かな感性や美意識の醸成など。

・基盤サービス

以上の基盤となる、植物の光合成(酸素の供給)、土壌形成、水の循環。

3.生物多様性の危機

・第一の危機:人間活動や開発による危機

開発や乱獲による種の減少・絶滅、生息・生育地の減少

・第二の危機:自然に対する働きかけの縮小による危機

耕作放棄地の拡大や里山の手入れ不足など自然の質の低下

・第三の危機:人間により持ち込まれたものによる危機

外来種による生態系の攪乱、化学物質の影響

・第四の危機:地球環境の変化による危機

地球温暖化による種の絶滅

4.生物多様性について原講師のおすすめの本はこちらです。