ラブホは建築(たり得る)か?─建築家が設計したラブホに泊まりに行ったらとんでもないことになってた話

(2024.6.28追記)

本年6月26日の報道にて、出江寛氏の逝去について報道がありました。謹んでお悔やみ申し上げます。

(2020.1.16追記)

とてもとても有難いことに、note公式さんの「noteクリエイターがえらんだ『2019年のベストnote』をご紹介します!」という記事でご案内を頂き、今ふたたび、予想しなかったほど大勢の方にお読み頂いているようです。本ページを訪れて下さった皆さん、どうもありがとうございます。また、本エントリを取り上げ、ご講評を頂いたロンロ・ボナペティさん、改めて御礼申し上げます。本当にどうもありがとうございます。

遅筆すぎて病的にヤバいのですが、現在、コツコツ次のエントリを書き進めています。近日公開できるように頑張ります。性来、真面目で長続きする性格ではないので、とても励みになります。

今後ともどうぞよろしくお願いします。(にゃんちあき)

大阪で☆昭和ラブホ☆に泊まろうツアー

大阪に行くこととなった。

彼女氏が結婚式のビンゴでUSJのチケットを当てたのだ。

今回、週末旅行とはいえ、わざわざ東京から新幹線で行くからには、押さえるべきは押さえたい。こういう時、あれこれ気を遣ってくれる彼女氏に、いつものように「行きたい建築とか、泊まりたい建物ある?」と聞かれて即答した。

シルバーメタルに輝く外観が印象的な、ラブホテル「リバティ」(1985年)である。(現在の名称は「HOTEL BENI」というそうだ)

...何も35年も前の「昭和のラブホ」に泊まることはない?

そうだな、私もそう思う。

Who is 「名人」出江寛?

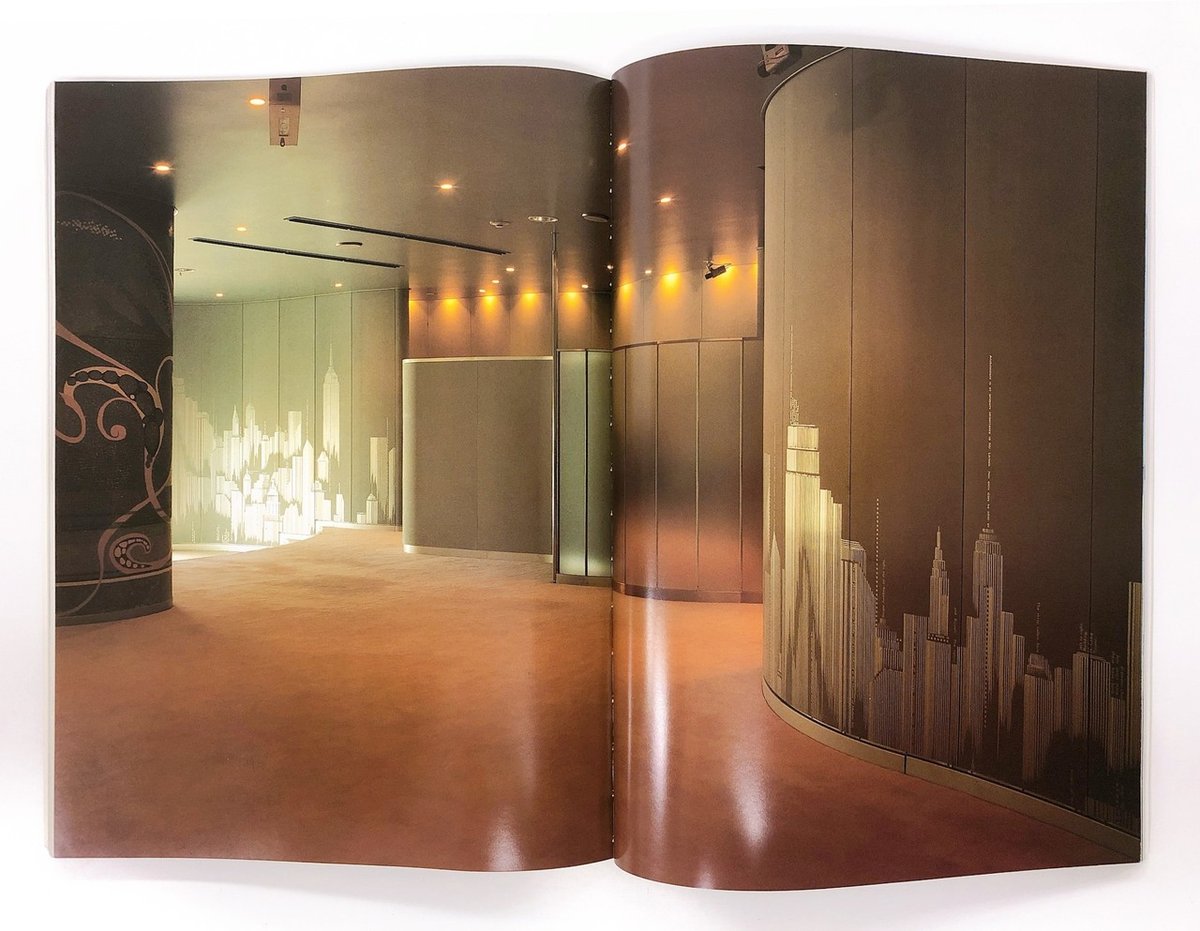

だが、このホテルは、かの黒川紀章に「名人」と言わしめた、関西建築界の餓狼、出江寛の作なのだ。「天才」ではなく「名人」というのが、氏の技巧的高みをよく表している。先の2枚の誌面写真は「新建築別冊・日本現代建築家シリーズ⑬ 出江寛」(1989)からの引用。そう、これは建築専門雑誌に掲載されたラブホなのだ。

出江 寛(いずえ・かん、1931年〜)

京都府生まれ。京都市立伏見工業高等学校建築科を経て、1957年立命館大学理工学部土木工学科卒業。京都大学施設部技術課建築係勤務の後、1959年竹中工務店大阪本店設計部入社。1976年同社を設計副部長にて退職、出江寛建築事務所設立。1994年から大阪芸術大学講師。日本建築家協会第10代会長。長らく大きな建築賞とは無縁で、「無冠の帝王」と呼ばれてきた。(Wikipediaより)

ここで、いくつか出江氏の作品を見てみよう。

↑逆瀬台の家(1982年、兵庫県宝塚市)

↑懸魚のある製図工場(=出江寛氏の事務所。1984年、大阪市北区)

↑広島MIDビル(1987年、広島市中区)

奇抜さや大胆さを前面に打ち出すのではない外観は、周囲の景観や、建築の「型」を重んじた佇まいだ。だが、そのプロポーションは名人的。繊細なディテールは、まさに現代の数寄屋といった風である。

(童貞歴が長かった人間、)ラブホに異常な興味を示す

「ラブホ」に強い興味を抱いてきた。食欲/性欲/睡眠欲という三大欲求の全てを満たしうるアルティメット空間は、自宅を除けばラブホの他にない、と口から泡を飛ばして訴えてきた。宿泊施設の体裁ではあるが、これは単に主役がベッドであるというだけであり、「休憩」なんて名目(?)で、数時間単位で借りられる「セックスしたくなったらおいで部屋」なんて、生命に訴えかける、超プリミティブでエキセントリックな空間だよね? そんなものがそこここに存在している、超クールジャパン。「ちょっと座りたいね、休憩しようか。酒買ってラブホ行く?」じゃねーんだ、いい加減にしろ。

まあよい。

「リバティ」は出江寛氏、54歳の作である。あまり建築家向き的でもないラブホというビルディング・タイプ(建築の類型)は、「名人」たる手腕で如何なる空間になっているのか? を知りたかったのである。

「リバティ」 ≒ 改正風営法時代の求めるラブホ像

雑誌「日経アーキテクチュア」(06.3.13)「都市のマイルーム空間/前編 洗練される“欲望の建築”」(田中元子・大西正紀/mosaki、大家健史/フリックスタジオ)の「”欲望の建築”年表」に「リバティ」の名がある。

↑「日経アーキテクチュア」(06.3.13)より。

改正風営法(1985年施行)を受け、ラブホテルが「普通のホテル」風の佇まいを志向した時期に「リバティ」は建設された。

表からは、それ以前の「ラブホ」が、もっと「おどろおどろしく、イヤらしい施設」だったことがわかる。改正風営法は(本来意図したかはともかく)これを都会的に洗練させた点で偉大な功績を残したと言ってよさそうだ。「縄文→弥生」的な、造形的変革を発生させているのだ。

こうしたモデチェンと噛み合う形で、出江寛氏には、欲情的な生命的営為を、その数寄者精神でエレガントに覆い隠すことが期待されたはずである。

ラブホのふたつの方向性(クソ雑な解説)

「リバティ」について詳しく紹介する前に、ふたつのラブホを紹介したい。

浜名バイパス坪井ICに近いハイグレード系ラブホ「ベル グラーブ」(静岡県浜松市)は、平坦で何もない遠州灘沿いに、ポツンと建つ城楼だ。

↑畑と虚無の中に孤立する不夜城「ベル グラーブ」。Webサイトより。

フューチャーポストモダンな外観が印象的だが、このホテルで特筆すべきは、「他の客と出会わない仕組み」が徹底されている点だ。ロビーでパネルから部屋を選ぶと、その部屋までの経路は廊下のLEDで示される。光に誘導されて乗り込むエレベータは、他カップルとの相乗りが発生しない(途中階で停止しない)オペレーションで、しかもチェックイン/アウトで異なる動線が用意されている。おまけに一度個室に入ると解鍵できない外出NG型でエンカウント率も大幅ダウン。駐車場がほぼ満車ながらも、建物内で自分たち以外の存在の気配を感じることが難しい、超シュールな空間である。

一方、私が「都市型ラブホの究極体」と言って憚らない「バリアンリゾート 新宿本店」(東京都新宿区)は、1階のほぼ全域をオープンな待合とし、バスソルトや洗面用品を選べるビュッフェ(?)コーナーに加え、ドリンクバー、ビリヤード、ダーツ、マッサージ椅子が並ぶ。秘めも恥じらいもへったくれもない、リゾートスパのような構成で、これもまた「いやらしいもの」の存在を隠匿する手段ではある。

↑「バリアンリゾート 新宿本店」ロビーの足湯エリア。Webサイトより。

「バリアン」の推しはハニートーストであり、もはやラブホとしての価値観が根本的に異なっている。何を隠そう、ここは業界でも先駆けて「女子会プラン」を導入したラブホなのだ。「EVの中で他カップルどころか女子集団と乗り合わせてしまう」ことを「それって別に気まずいことじゃなくない?」と現実を捻じ曲げていくのが、コンセプトの力であると言えるだろう。

ヤるだけではないラグジーさの設備・表現的追求

このふたつの例を通して考えたいのは、共有スペース(ロビー、廊下など)は本来、部屋に着くために「やむなく」通る、「さっさと通り過ぎて欲しい空間」だということだ。そこに潤沢なコンテンツをぶち込む「バリアン」の如き革新派を除き、一般のラブホが「かくありたい」と願う理想形は、ほぼ全ての滞在時間を個室に閉じこめておける「ベル グラーブ」の方なのだ。

...という前提で、「リバティ」を見てみよう。

このラブホ、なんと初期はステージ付きレストランがあった(8階)というから驚きだ。「他のカップルに会うのが嫌だ」とかいうレベルではない。前戯/事後のカップルらがツラを突き合わせてメシを食っていたのである。(※バリアンですら基本はルームサービス形式。)

なお、このレストランと客室の内装には「オーナー直営のデザインで(略)建築家の私など考えも及ばない面白いもの」(新建築1986.4)というエクスキューズがつき、出江氏の手によるものではないことがわかる。

出江デザインの共用スペースとして紹介されるのはエントランスホールだ。

↑エントランスホール。アルミパネルのエッチングで米国(右)、モザイクタイルでヨーロッパ(左)を表現。前述「新建築」別冊より。

エントランスには椅子が置かれ「滞在可能な空間」が意図された。右側壁面の摩天楼の尖塔部を拡大すると細かい文字となっている。読んでみると意味不明なのだ。

Architecture is of primary importance to Mr. Laredo. Not only does he offer us

しかし、1970、80年代と言えばやっぱり、

KONYA NO GOHAN HA RAMEN DE KIMARI-DANE !(mogu-mogu)

的なやつ。英文風の体裁であるだけ、アダルト的な佇まいなのかもしれない...。

脱線したが「リバティ」が、都市型の、オープンでじっくり滞在できる共有空間を持つ、先鋭的なスタイルのラブホを志向していたことはわかってもらえると思う。

「新建築」誌上での建築家の解説

そもそも「へ〜、建築家ってラブホの設計とかもするんだ」と驚いた方も多いと思うのだが、建築家本人は何を語っているのか。

先の「新建築別冊・日本現代建築家シリーズ⑬ 出江寛」(1989)と、「新建築」(1986.4)には出江氏の寄稿文がそれぞれ掲載されている。

■「新建築別冊・日本現代建築家シリーズ⑬ 出江寛」1986.4より

人間のレベルを超えた神の色気の世界を私流に建築で表現しようとしたのがこのホテルである.都市景観を面白くするデザインで,「これがファッションホテル!?」と見る人にいわせるものを,と考えた.(略)この曲線は女性を抽象化した形態を持ち,色気を表現するものである(略)素材と色彩を極力抑えて,内に秘めた艶を表出しようとした.そのための素材として,銀色のアルミを使い,氷の冷艶美をかたちにしてみたのである.(略)

...出江氏は「いかがわしいもの」をつくることに決してネガティブではない。これを「ラブホらしくないラブホ」=「らしくなさ」の追求の場と見た。これは、抽象化・素材と色彩の操作で図られる。つまり、内で行われるエッチな営為をモロ出しするのではなく、「色気」→「艶やかさ」→「美そのもの」を表現するにはどうしたらええのか、という試みへ昇華させ、出江氏曰く「21世紀の様式」という新たなスタイルの創出を試みた。

そこで、出江氏は「氷の冷艶美」表現のため特殊アルミに目をつけた。

■「新建築」1986.4より

(略)外装には,ためらうことなくアルミの押出し特殊光沢の別注品を選んだ.でき上ったパ一スを見て施主は喜んでくれたのだが,施主と懇意の業者がこのデザインでは予算をオーバーする.うちにまかせてもらえればもつも安くていいものができるというものだから施主は不安になり,このデザインは困るといってきた.そこで仕方なく特殊アルミを断念.既製品のあのねとぼけたような光沢のアルミパネルで妥協することにした.さて入札の段になると何のことはない.高くつくからこのデザインはやめろといった業者が一番安く落札.予算が大きく余ってしまった.こんなことなら始めから押出しアルミでいけばよかったと腹が立ったが後の祭りである.予算が余ったからといって設計変更させてくれるほど施主は甘くないし,いまさら変更すればここぞとばかり業者は高価を入れてくるのは目に見えており,また予算で嫌な思いをせねばならない.だが,やはり特殊アルミは使いたい.

この心が神に通じたのか,私の悩みを知った日本アルミの山口氏が,私がなんとかしましょう,といって下さり,希望通りの別注アルミでやれることになった.このことで一番得をしたのは他でもないふたりの施主であることはいうまでもない.やはり私のようないい建築家に設計させると随分得するものであると,この紙面を借り大いにPRしておく.

...テキストから感じられるのは、出江氏が

『ラブホ』を『美』という概念で語れるものにしようとしている

=『ラブホ』を『建築』という概念で語れるものにしようとしている、ということなのではないか、という点。

ところで、日本アルミは、淀川に本社があった地元企業で、現在はUACJ金属加工という。こちらを賞賛するためとはいえ(?)施工者に「おこ」であることを専門誌上で堂々と述べているのには、時代の隔絶がある...。

俺氏、ラブホの前で狼狽

そんなこんなで期待に胸を震わせて訪れたのだ。果たして、メーカーの協力で完成したコダワリの外観とは? そりゃもう今なお光り輝いt...

あれ...?

なんやこれ...?

なんとこの建物、近年外装がゼブラにリペイントされたとか。完全にダズル迷彩だ。凹凸も曲線もわかったものではない。

ダズル迷彩

特に第一次大戦中、艦船に用いられた迷彩塗装。対照色で塗装した幾何学模様で構成される。敵に船首と船尾の識別を困難にさせ、近づいてくるのか遠ざかるのかもわかりにくく、敵の射撃を混乱させることを意図する迷彩。

(Wikipedia概略)

おまけに、エントランスホール内壁は、重厚なカーテンで覆われ、エッチングも中庭も望むことが叶わず(他のお客さんがいたため撮影できず)。

↑特徴的なエントランス自動ドアは健在。元はガラス戸だったとのこと。

↑基準階廊下。正面の「ぐにゃあ」という屈曲した壁はオリジナル。壁紙などの仕上げは刷新されている。

絶望の中で光を見た

...という具合で、何を見に来たのかわからなくなってしまったのだ。

客室も、元はこんな80年代風のスタイリッシュなデザインだったのだが(↓)

↑Before 「新建築」(1986.4)より。

↑After。ベッド回りを撮影。

...むちゃくちゃおどろおどろしいエログロデザインに先祖返りしていた...。

赤い妖光を発する壁のランプ。その下に「伝家の宝刀」のごとく鎮座するのは、それはもう立派な電マ(有線)である。

必死にオリジナルの痕跡を探し回っていると、一条の光が。

これだ、洗面台の脇の木戸をぶち開けると、シルバーに輝くアルミ戸、その小窓からは、磨りガラス越しに、微かに特殊アルミの裏側が。

そうか、おまえ、本当はこんな色だったのか...。

それでは聞いてもらいましょう。曲は上田正樹で「悲しい色やね」。

↑窓を開ければ神崎川のリバーサイドビュー。控えめに言って最高。

おわりです。

おまけ雑感①高品位にまとめた努力を、無理にでも讃えたい

ゼブラの概観を見ていると、当然だと思っていた「無垢素材」「抽象表現」の面白さやエレガンシーは、必ずしも万人に共有されるものではないのかもという疑念がよぎる。アルミのファサードが、誰にでも理解できる具体的モチーフ(ゼブラ柄)へ変えられた理由が仮に「地味で味気ないから」であるとすると、今日「木現し」を売りにする建物が、3〜40年間にカラフルに塗られる可能性もなくはない。

オリジナルの出江氏の操作は、ラブホとしては超ハイセンスだ。なんならプリンスホテルとか、ハイエンドな宿泊施設の佇まい。そこからのゼブラ柄への転換は、あえて選民意識強めの炎上的な言い方をすれば「本革シートのセダン乗りの都心のサラリーマン向け」から「ボンネットに毛足の長いファーを敷き詰めたワンボックス乗りのヤングなローカル・ヤンキー向け」へのスペックシフトの妥当な結果だ。

この都市生活者向けの設えが、後々の事態の遠因となっているとはいえ、これを「必要以上に気取っちゃってさ〜、実際にラブホ使う層って、別にみんながみんな、そういうの喜ぶわけじゃないしさ〜」という批判を通すわけにはいかない。

ラブホという、必ずしもよい印象で扱われない施設を、都会的なオトナの、お洒落なレジャー施設に、という文化的昇華への努力を讃えなくては。そういうことを可能にするのが、建築家という職業であるはずだ。

おまけ雑感②結局ラブホは建築たり得たのか?

そういう職能的な話でいくと、「リバティ」は、(多分)私が訪れたことのあるラブホの中で、唯一「建築家がつくった」ものだ。同僚との話で、私はこの訪問を通じて「ラブホは建築たり得るか?」を明らかにしたかったんじゃない? という話になった。

なるほど、なんかそんな気がしてきたぞ...。

「休憩」「宿泊」など、セックスにかかる時間に応じた貸し分けをし、アメニティやサービスで差別化を図るラブホは、言わばソフトだけの存在。タテモノ(ハード)は(ほとんど)表に出てこない。というのも、通常の都市型ラブホは、インテリアの入れ替えなど、表層的な「ガワ」の入れ替えで雰囲気を刷新できるようにするのが、リニューアルや居抜き経営に対応する利回り戦略だからである。

しかし出江氏は、このハードに光を当て、「美」で語れるものとすることで、「建築家」という職能が扱うべきモノゴトへ引っぱり上げようとしたように思える。

改正風営法を、ラブホそのものの「位置付け」が問い直される転換期(好機)と捉え、これを建築の領域へ引き込む。かつて「連れ込み宿」などと揶揄的に呼ばれたものとバイアス抜きで対峙し、そこに建築を見出そうとする出江氏の姿には、建築を取り巻く状況やモノの仕組みが大きく変化する今日、学ぶべきものが多そうだ。

しかしながら、出江氏は、「美」というアプローチの延長上で建築的な操作を行うにあたり、(出江氏の他作品と同様)恒久性を持つ強靭さを求める方向へ行った。結果、「リバティ」は「建築」を得たが、その「建築」が長期的なオペレーション上のノイズとなってしまっている。そのノイズの個性と強靭さが、事業者によるアプデによる内外装のちぐはぐさなど、無限のカオスを生み出しているのだ。

海原雄山は、ソース仕立てのカモにわさび醤油をつけ、こう言う。

「私は完成度を問題にしているんだ。懐石料理の場合、料理人の指定した食べ方を無視したら、その料理はたちどころに崩壊する。カモ料理などと違って、懐石料理はそれだけ完成度が高いのだ。」

(美味しんぼ3巻「料理のルール」より。漫画コマも同じ。)

そして、『雄山が用意した懐石料理を、料理人の指定した食べ方以外で食べることができるか?』という雄山vs士郎の親子喧嘩が勃発する。(雄山の緩慢な発言を引き合いにするのも如何なものかと思うが)数寄屋たる出江氏の作品は、寸分の隙もない「懐石料理」だ。

先の料理対決は、雄山が用意したカツオのお造りに、士郎がマヨネーズをつけて(当時の)新味覚を発見し、アレンジ=ブレイクに成功した。

他方、こちらのアルミのお造りに対するアレンジ(ゼブラ漬け)は、正直まったく受け付けられるものになっていない、と私は思う。

出江氏の作品の完成度には当然ながら強く感心するのと裏腹、今日、その強靭さが蹂躙されてしまったさまを「なんだか、皮肉なものだなぁ...」と思えてしまうことこそが、「リバティ」は建築を手に入れることができたラブホなのであるという明白な証拠になっているように思えた。(ゆ)